入木: 黃永玉版畫

李家麗

《那四月溫暖的風》1983年

——黃永玉

20世紀30年代,由魯迅倡導的中國新興版畫運動盛起。少年黃永玉因木刻家野夫的《怎樣研究木刻》一書,開啟了自己的版畫創(chuàng)作之路。少時離鄉(xiāng),輾轉多地,福建、江西、上海、臺灣、香港、北京……黃永玉的流浪之路,似乎沒有停下過腳步。其中,停留于上海的短暫一年,是他人生中最珍貴的經(jīng)歷體驗。

1947年,黃永玉來到上海。“來到上海,打開眼界,看到那么多延安木刻家的作品……一個那么大的局面,那么新的世界,呈現(xiàn)眼前。”至今黃永玉回憶起上海的那段經(jīng)歷,總是帶著別樣的感慨,70多年后,黃永玉在其連載的長篇自傳體小說《無愁河的浪蕩漢子》第三部里,真切地回憶起了與友人在上海相處的光景:作為越來越受關注的青年木刻家,黃永玉加入了上海中華全國木刻協(xié)會并擔任理事,其作品數(shù)次參加了中華全國木刻展;黃永玉交游廣泛,不僅認識了李樺、野夫、陳煙橋等木刻界的前輩,交往了巴金、臧克家、樓適夷等文學名家,還結識了諸如黃裳、汪曾祺等一群年紀相仿的摯友,與張正宇、張樂平、黃苗子、陸志庠等漫畫家來往緊密;越來越多的文學家朋友邀請黃永玉為其小說或詩歌創(chuàng)作木刻插圖,其中包括為表叔沈從文小說《邊城》創(chuàng)作的《翠翠和爺爺》《花環(huán)》等插圖,以及為“九葉詩派”女詩人陳敬容詩歌《邏輯病者的春天》作同名木刻等。在黃永玉看來,這些充滿了歲月痕跡的木刻板如同他“貼著肉的骸骨”一般,與其經(jīng)歷了一生的顛沛與流離,保存至今,十分珍貴。

黃永玉曾說:“木刻是個累活,累上癮改不回來了,就這么刻了我半輩子。我從藝態(tài)度跟文學態(tài)度一樣,依靠的是永不枯竭的故鄉(xiāng)思維。”從為文學作品和報紙雜志作插圖這條道路開始,黃永玉以其無限的浪漫情調(diào)與盎然詩意,創(chuàng)作了大量的木刻作品。黃永玉極其擅長各種文學故事插圖,尤其是為兒童文學,如童話、寓言故事等創(chuàng)作的大量成組插圖更是獨樹一幟。在中華藝術宮的黃永玉版畫展中,觀眾能夠欣賞到黃永玉刻刀下那些幽默的、詼諧的小人兒或動物們:狡猾的狐貍,井底的青蛙,流亡的小鴨……活靈活現(xiàn),趣味橫生,卻又不等同于兒童世界里純真無邪的化身。這種天真趣味與諷刺現(xiàn)實的矛盾結合,賦予了黃永玉童話插圖更深層次的形式與意味。

1948年,黃永玉與張正宇、陸志庠為編寫畫冊從上海奔赴中國臺灣,此后又機緣巧合遷至中國香港,入住九龍荔枝角一個小村落“九華徑”。這個地方,陸陸續(xù)續(xù)住進了許多中國文化界人士,其中就包括了黃永玉在上海認識的文學家及畫家朋友。在中國香港期間,黃永玉兼任《大公報》美術編輯,繼續(xù)從事木刻創(chuàng)作和自由撰稿人,參加人間畫會,創(chuàng)作一系列反映香港百姓生活的作品。

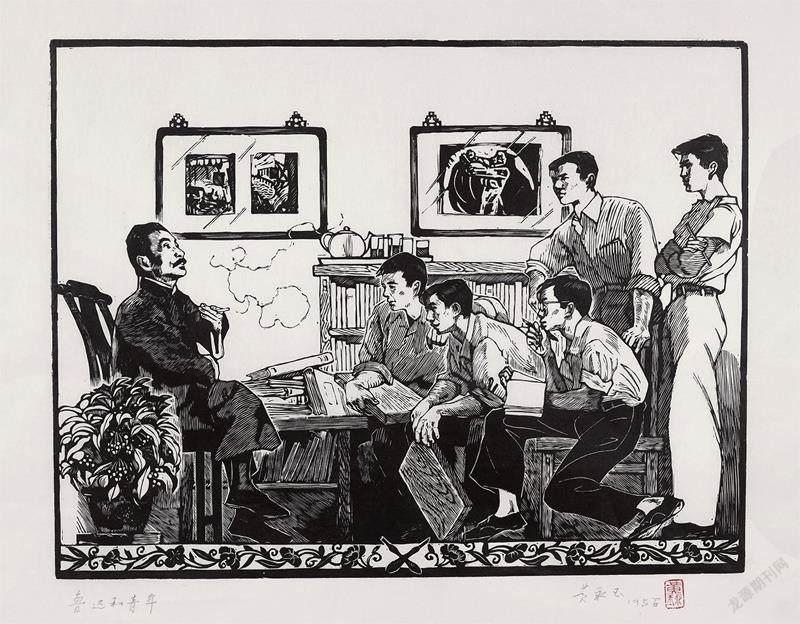

《魯迅先生和青年木刻工作者》 1954年

《翠翠和爺爺》 1947年 沈從文小說《邊城》插圖

《春潮》 1961年

20世紀50年代初,黃永玉受邀回到北京參與中央美術學院版畫系的籌建。身處新舊更替的變革點,而立之年的黃永玉嘗試在新興版畫創(chuàng)作與教學中尋找到更深層次的表達語言:他深入小興安嶺森林,創(chuàng)作了諸如《小鹿你好》《初進森林》《新的聲音》等大量森林題材的木刻版畫;他被派往榮寶齋學習中國傳統(tǒng)水印木刻技術,與當時也在北京的齊白石見面,并為其刻制了一幅水印套色版畫肖像;他還在云南路南縣額勺依村住了兩個月,以村里的彝族撒尼婦女普支委為模特,創(chuàng)作了經(jīng)典的“阿詩瑪”形象。

進入20世紀60年代,黃永玉不斷拓寬中國新興木刻的審美與維度,創(chuàng)作了如《春潮》《花城》《葫蘆信》等代表作品。他的版畫風格逐漸傾向于一種浪漫美學范式的回歸,不僅完善和深刻了中國新興木刻的形式與內(nèi)涵,也為當時的版畫界帶來了一股新風。

晚年黃永玉雖停止了版畫創(chuàng)作,然而手中刻刀促使其養(yǎng)成了從不松懈的習慣,他嘗試轉向更多藝術語言的可能性探索。這位98歲的老者,經(jīng)歷過舊社會的苦楚,輾轉過烽火時代的分離,見證過新世界的誕生,也走過曲折而平實的旅程。如同刻木刻一般,黃永玉一步步踐行著自身獨特的藝術審美與創(chuàng)作實踐。

投稿郵箱:haichenwowo@163.com