巖溶地區(qū)高速公路運營隧道結構健康監(jiān)測系統(tǒng)研究及應用

熊雅文 何華 張志超 劉家宇

摘要:為有效感知巖溶地區(qū)高速公路運營隧道襯砌結構受力和變形發(fā)展狀況,分析病害成因并及時預警潛在風險,文章依托河池至都安高速公路高嶺二號隧道結構健康監(jiān)測系統(tǒng)工程實例,從監(jiān)測斷面和內容的選取,以及測點布置等方面,探索了巖溶地區(qū)高速公路運營隧道結構健康監(jiān)測系統(tǒng)構建技術。近7個月的監(jiān)測數據表明,該健康監(jiān)測系統(tǒng)能較好反映隧道襯砌結構的受力和變形規(guī)律,具備良好的可實施性。

關鍵詞:隧道工程;結構健康監(jiān)測;現場試驗;高速公路運營隧道;巖溶隧道;專項檢測

中國分類號:U456.3

0引言

隨著“十三五”規(guī)劃的收官和“十四五”規(guī)劃開篇,廣西地區(qū)公路交通里程出現爆發(fā)式增長,高速公路逐漸向崇山峻嶺擴張,隧道里程也出現井噴式增長,運營隧道的安全問題日益突出。結構健康監(jiān)測技術在隧道工程中的應用相對較晚,在我國近十余年間才逐步得到重視和應用。國外較早的隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)出現于1987年修建完成的日本青函海底隧道[1],此外,國外較知名的建立了結構健康監(jiān)測系統(tǒng)的隧道有英吉利海峽盾構隧道、韓國釜山沉管隧道、英國海峽隧道鐵路連接線盾構隧道、丹麥厄勒海峽沉管隧道、希臘普雷韋扎沉管隧道、英國希思羅機場隧道、愛爾蘭利墨瑞克沉管隧道等[2]。國內隧道健康監(jiān)測近年來也有較大發(fā)展,涌現出很多工程案例,根據施工工藝可分為沉管隧道(寧波甬江隧道[3]、寧波常洪隧道[4]等)、盾構隧道(上海崇明越江隧道、南京揚子江隧道等[5])、明挖水下隧道(南京玄武湖隧道[6])、明挖軟土隧道(寧波永達路隧道、南京地鐵、深圳地鐵等[7])。針對采用礦山法施工的山嶺隧道健康監(jiān)測案例較少,而針對高速公路隧道運營期間實施的健康監(jiān)測案例幾乎沒有,如何構建合理有效的運營隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)是當下亟待解決的問題。

本文依托廣西河都路高嶺二號隧道結構健康監(jiān)測工程案例,融合物聯網、4G數據傳輸等技術,在廣西交投科技有限公司自主研發(fā)的廣西高速公路災害風險智慧云控平臺基礎上,探索了巖溶地區(qū)運營隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)設計的重難點問題,對監(jiān)測斷面、監(jiān)測內容、測點布設、數據分析等方面進行了論述,同時對隧道健康監(jiān)測亟待解決的問題進行了思考,可為今后類似運營隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)構建提供參考借鑒。

1工程概況

2019年7月,廣西河都路高嶺二號隧道管養(yǎng)單位在日常巡檢過程中發(fā)現,高嶺二號隧道下行線ZK1807+790~ZK1807+900(施工樁號為ZK63+745~ZK63+855)發(fā)生突泥,現場出現側壁檢查井冒漿、施工縫頂部冒漿等情況。通過竣工資料可知,高嶺二號隧道下行線ZK1807+690~ZK1808+190段設計圍巖級別依次為Ⅱ級(ZK1807+690~ZK1807+845)、Ⅲ級(ZK1807+845~ZK1807+950)、Ⅱ級(ZK1807+950~ZK1808+190)。ZK1807+815~ZK1807+896區(qū)段在施工中發(fā)生過塌方、冒頂和突泥災害,本次突泥病害段主要集中在該區(qū)段。

2隧道病害專項檢測

2.1外觀檢測結果

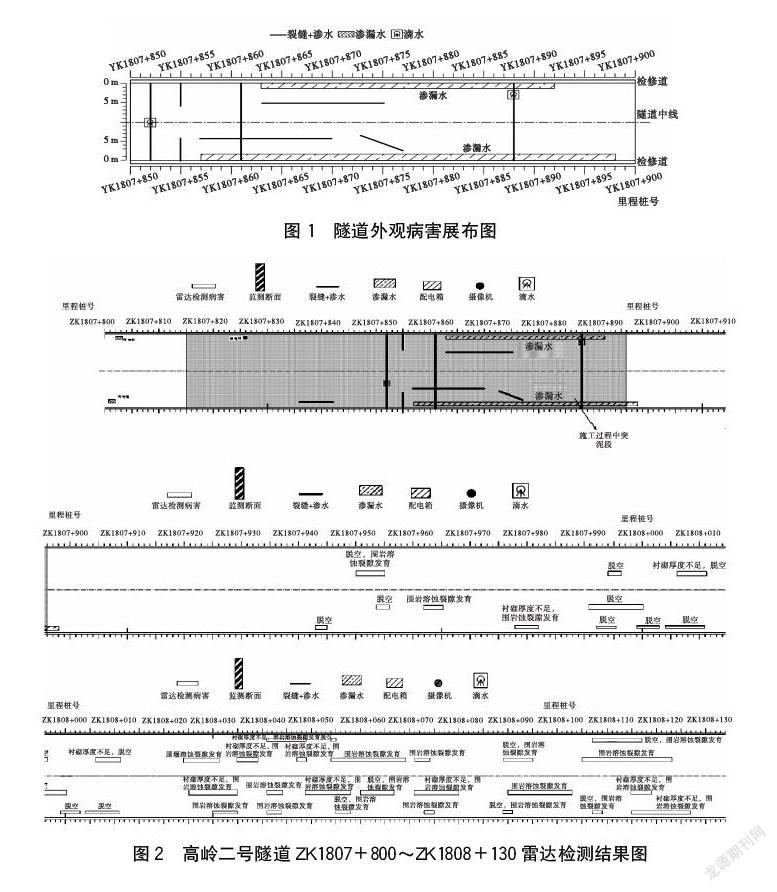

隧道外觀病害分布如圖1所示,其外觀病害主要分布在YK1807+850~YK1807+900之間,表現為襯砌裂縫、滲漏水,局部滲漏水較嚴重,呈滴水狀。

2.2襯砌混凝土強度檢測結果

通過回彈和碳化深度檢測,結果顯示襯砌混凝土強度良好,均滿足C25混凝土設計要求。

2.3襯砌厚度及背后脫空情況檢測結果

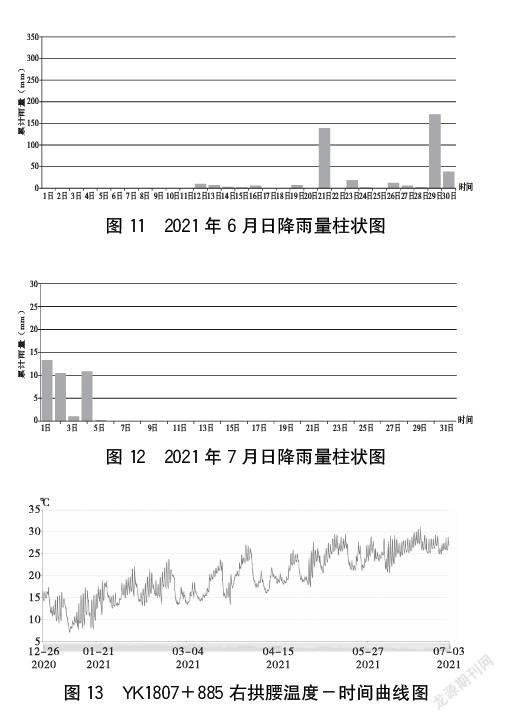

高嶺二號隧道下行線右拱腰位置雷達檢測結果如圖2所示。通過雷達檢測結果可知,ZK1807+790~ZK1807+900為主要突泥段,圍巖軟弱區(qū)段為ZK1807+815~ZK1807+896(施工過程中發(fā)生突泥段),ZK1807+960~ZK1808+190區(qū)段襯砌背后圍巖松散、節(jié)理裂隙發(fā)育。

經過專項檢測,初步推測襯砌突泥主要是由于圍巖內部溶蝕裂隙發(fā)育,溶洞坍塌等,引起圍巖水壓增大并四處擴散,通過襯砌裂縫、預留槽等滲漏水薄弱環(huán)節(jié),發(fā)生突泥災害。為有效感知隧道襯砌結構的健康狀況,預測病害發(fā)展趨勢,有必要對病害段進行結構健康監(jiān)測。

3運營隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)設計

3.1隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)總體設計

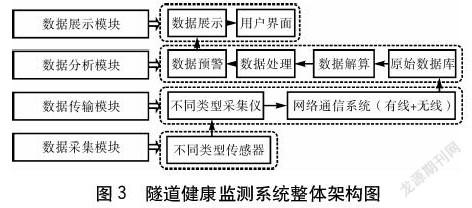

隧道結構健康監(jiān)測系統(tǒng)主要分為數據采集模塊、數據傳輸模塊、數據分析模塊和數據展示模塊等4部分,整體布置方案如圖3所示。

3.2運營隧道健康監(jiān)測內容及方法

3.2.1監(jiān)測內容及方法

本文將運營隧道健康監(jiān)測內容劃分為環(huán)境、荷載、受力、變形等四個方面,以隧道受力和變形作為監(jiān)測評價指標,兼顧考慮隧道所受荷載及所處環(huán)境等各方面,具體如表1所示。高嶺二號隧道監(jiān)測內容包括:表面應變(應力)(55個振弦式表面應變計)、拱頂下沉(11個激光位移計)、周邊位移(11個激光位移計)、滲水壓力(4個滲壓計)、裂縫寬度(2個振弦式裂縫計)、視頻(1個高清攝像頭)、雨量(1個雨量計)。

3.2.2監(jiān)測斷面選取及測點布置

3.2.2.1監(jiān)測斷面選取

根據圍巖級別、襯砌類型及病害分布特征,本文按照每一類圍巖級別或襯砌類型的區(qū)段均布置至少1個監(jiān)測斷面的原則,對ZK1807+690~ZK1808+190區(qū)段共布置有11個監(jiān)測斷面,具體如圖4所示。

3.2.2.2測點布置

對于典型監(jiān)測斷面的測點布置情況如下:

(1)表面應力應變:布置5個測點,分別在拱頂、兩側拱腰、兩側邊墻位置。

(2)周邊位移及拱頂沉降:周邊位移布置1條測線,在兩側邊墻位置;拱頂沉降布置1個測點。

(3)滲水壓力:在典型斷面布置1~2個測點,在兩側邊墻位置。

(4)裂縫寬度:布置1~2個測點(根據現場情況而定)。

(5)視頻監(jiān)控:在保證對監(jiān)測區(qū)段通視的情況下,盡可能布置在襯砌結構狀況良好的位置。

(6)雨量監(jiān)測:每座隧道外布置1處雨量監(jiān)測點。

典型斷面測點布置如圖5所示。

4監(jiān)測數據分析

高嶺二號隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)于2020年12月安裝調試完畢,經過7個月的數據觀測,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,本文選取典型斷面YK1807+885的監(jiān)測數據進行分析。

4.1表面應變

YK1807+885斷面表面應變監(jiān)測結果如圖6所示。由圖6可知,襯砌表面應變整體呈受壓趨勢,且逐漸增長,符合隧道襯砌結構的受力規(guī)律。最大壓應變約為180 με(C25混凝土彈性模量取28 GPa,換算成壓應力為5.04 MPa)。

4.2拱頂下沉和周邊收斂

YK1807+885拱頂下沉和周邊收斂于2021-01-01開始監(jiān)測,其中拱頂下沉監(jiān)測結果如圖7所示,周邊收斂監(jiān)測結果如下頁圖8所示。由監(jiān)測結果可知,YK1807+885斷面拱頂下沉監(jiān)測期間累計下沉約3 mm,周邊收斂無明顯變化。

4.3裂縫寬度

裂縫寬度于2020-12-26開始監(jiān)測,其裂縫寬度變化曲線如圖9所示。根據監(jiān)測結果可知,裂縫寬度整體呈現壓緊、閉合趨勢,與襯砌表面整體受壓應力的規(guī)律一致。這表明監(jiān)測期間,YK1807+885斷面的裂縫寬度呈減小趨勢,結構受擠壓變形,累計閉合約0.035 mm。

4.4滲水壓力和雨量

YK1807+885斷面滲水壓力于2021-05-28開始監(jiān)測,其滲水壓力變化曲線如圖10所示。雨量于2021-06-01開始監(jiān)測,其6月、7月的日降雨量分別如圖11、圖12所示。根據監(jiān)測結果可知,隨著鉆孔封閉,滲水壓力由83 kPa增長到164 kPa,之后一直處于較穩(wěn)定狀態(tài),未出現明顯增長。雨量監(jiān)測結果顯示6月21日和6月29日兩天的日累積降雨量較大,而滲水壓力監(jiān)測結果僅在6月23日有小幅突增,6月29日以后有緩慢增長,由此可見滲水壓力存在一定滯后性,推測是由于降雨下滲需要一定時間所致。

4.5環(huán)境溫度

通過對比各斷面測點的溫度數據,溫度大小和變化規(guī)律基本一致。本文選取YK1807+885斷面右拱腰的溫度作為代表性測點,如圖13所示。通過溫度監(jiān)測數據可知,每天均存在一定的溫度波動,波動幅度約為5 ℃,該溫差可能對襯砌表面應力造成影響。

將溫度變化曲線與左拱腰表面應變曲線進行綜合分析,如圖14所示,溫度變化曲線與表面應變曲線存在明顯的相關性。可見,對運營隧道進行環(huán)境溫度監(jiān)測是非常必要的。

5運營隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)設計重難點

運營隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)設計的重難點在于監(jiān)測方案設計的合理性,主要表現在如下幾個方面:

(1)運營隧道健康監(jiān)測方案的設計必須基于詳細的專項檢測結果,通過專項檢測,分析病害分布范圍及成因,為運營隧道健康監(jiān)測方案設計提供數據支撐。

(2)監(jiān)測斷面應盡可能覆蓋病害區(qū)段,條件允許情況下,可向外擴展設置比對斷面,且在病害區(qū)段內,按照圍巖級別、襯砌類型、病害情況進行疏密相間布置(重點區(qū)段可按10 m間距設置斷面,非重點區(qū)段可按20~50 m間距設置監(jiān)測斷面)。監(jiān)測斷面應盡可能兼顧每一類斷面。

(3)二次襯砌結構的受力和變形響應能較好反映襯砌結構健康狀況,可作為后期穩(wěn)定性評價的主要指標。

(4)巖溶地區(qū)地下水豐富,結構受力變形與降雨下滲息息相關,應盡可能進行滲水壓力和雨量監(jiān)測。

6結語

本文通過依托廣西河都路高嶺二號隧道健康監(jiān)測項目,對高速公路運營隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)的構建進行了探索,討論了運營隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)方案設計和施工過程中存在的重難點,得出了以下結論:

(1)通過對高速公路運營隧道進行表面應變、拱頂下沉、周邊收斂、裂縫寬度、滲水壓力等方面的系統(tǒng)監(jiān)測,能較好地反映隧道襯砌結構的受力和變形發(fā)展趨勢。

(2)運營隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)方案的設計必須基于詳細的病害專項檢測,在系統(tǒng)分析病害成因的基礎上進行合理的監(jiān)測方案設計。

(3)巖溶地區(qū)隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)設計時,應將滲水壓力和雨量作為重要監(jiān)測指標。

(4)運營隧道健康狀況評價應至少基于1個水文年的健康監(jiān)測數據,才能起到較好的指導作用。

盡管本文對運營隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)的構建進行了探索和實踐,取得一定成果,但還有很多問題亟待解決,如研究隧道健康監(jiān)測數據處理和分析技術,充分利用監(jiān)測數據,對隧道受力和變形進行預測,探索隧道健康狀況評價模型,通過監(jiān)測數據量化評價隧道健康狀況等。

參考文獻:

[1]IKUMA M.Maintenance of the undersea section of the Seikan Tunnel[J].Tunnel and Underground Space Technology,2003,20(2):143-149.

[2]黃俊.水底大直徑盾構隧道健康監(jiān)測系統(tǒng)研究與應用[D].北京:北京交通大學,2013.

[3]謝雄耀,王培,李永盛,等.甬江沉管隧道長期沉降監(jiān)測數據及有限元分析[J].巖土力學,2014,35(8):2 314-2 324.

[4]袁崢,楊錦波,劉俊偉,等.寧波市常洪隧道沉管接縫平面位移監(jiān)測技術探討[J].城市勘測,2012(5):142-143.

[5]黃俊.結構智能健康監(jiān)測系統(tǒng)在水下隧道中的應用[J].地下空間與工程學報,2017(Z1):307-313.

[6]田力.南京玄武湖隧道運營監(jiān)測及現狀分析[J].城市建設理論研究(電子版),2015(9):2 588-2 589.

[7]李大鵬,黃俊.地下工程結構健康監(jiān)測系統(tǒng)應用研究[J].現代交通技術,2017,14(3):63-66.