顫動的靈魂

——對話鹽田千春

鹽田千春 韓晶 Shiota Chiharu Han Jing

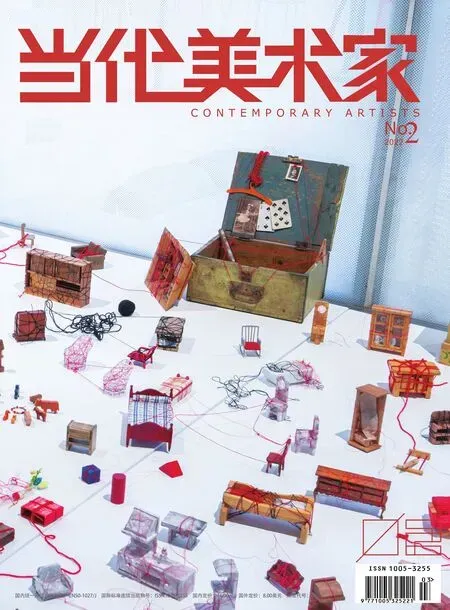

1.“鹽田千春:顫動的靈魂”展覽現場,龍美術館(西岸館),上海,2021,攝影:Shaunley ?德國波恩VG Bild-Kunst圖片和鹽田千春

2019年您的個展在東京森美術館展出,2021年末在中國龍美術館巡展,作品在不同的文化語境下展出,您會考慮在呈現方式上進行調整嗎?或是有不同的重點傾向?

展出場地的不同,每個場地的空間和層高,包括場地的氛圍都是不同的,所以我會根據當時的展出場地做出適當調整。

上次在森美術館有100多件作品展出,但由于各種原因,這次在龍美術館的展出作品較森美術館有所減少。

在每次的展覽上我都會根據展出的場地和當地的文化做出適當的調整。

這次展覽是對您從20世紀90年代以來創作的回顧,您是否有對自己的藝術創作生涯進行不同階段的劃分?當您回顧25年的藝術創作生涯時,哪個階段或是創作轉向對您影響最大呢?

最初的契機是2001年參加的橫濱三年展,然后是2015年我被選為威尼斯雙年展日本館的代表,接下來就是2019年在森美術館舉辦了我目前最大的一次個展——“顫動的靈魂”。但是在這些轉折點之間,我自己的親身經歷,例如生育、至親的逝去、2次患癌癥的經歷,都讓我無數次站在人生的分叉路口,這些事情都對我的創作產生了巨大的影響。

此次是您第一次來中國大陸舉辦個展,當作品和龍美術館的空間進行碰撞時,是否給您帶來了不一樣的感受或體驗?可以和我們具體地談一談此次展覽的布展思路嗎?

當我第一次踏入龍美術館的時候,我被美術館超高的層高和場館的開放感震驚到了。我認為龍美術館是一個非常優秀的美術館,但同時我也為如何在12米高的層高下布展而感到躊躇。

本次的策展委托了森美術館的館長片岡真實女士,由于新冠疫情的影響,她不能直接到訪上海,于是通過網絡連線的方式在東京和上海的工作人員們討論策劃了這次展覽。

然后我再趕來上海,和已經著手安裝作品的員工們一起完成了作品最后的工序。

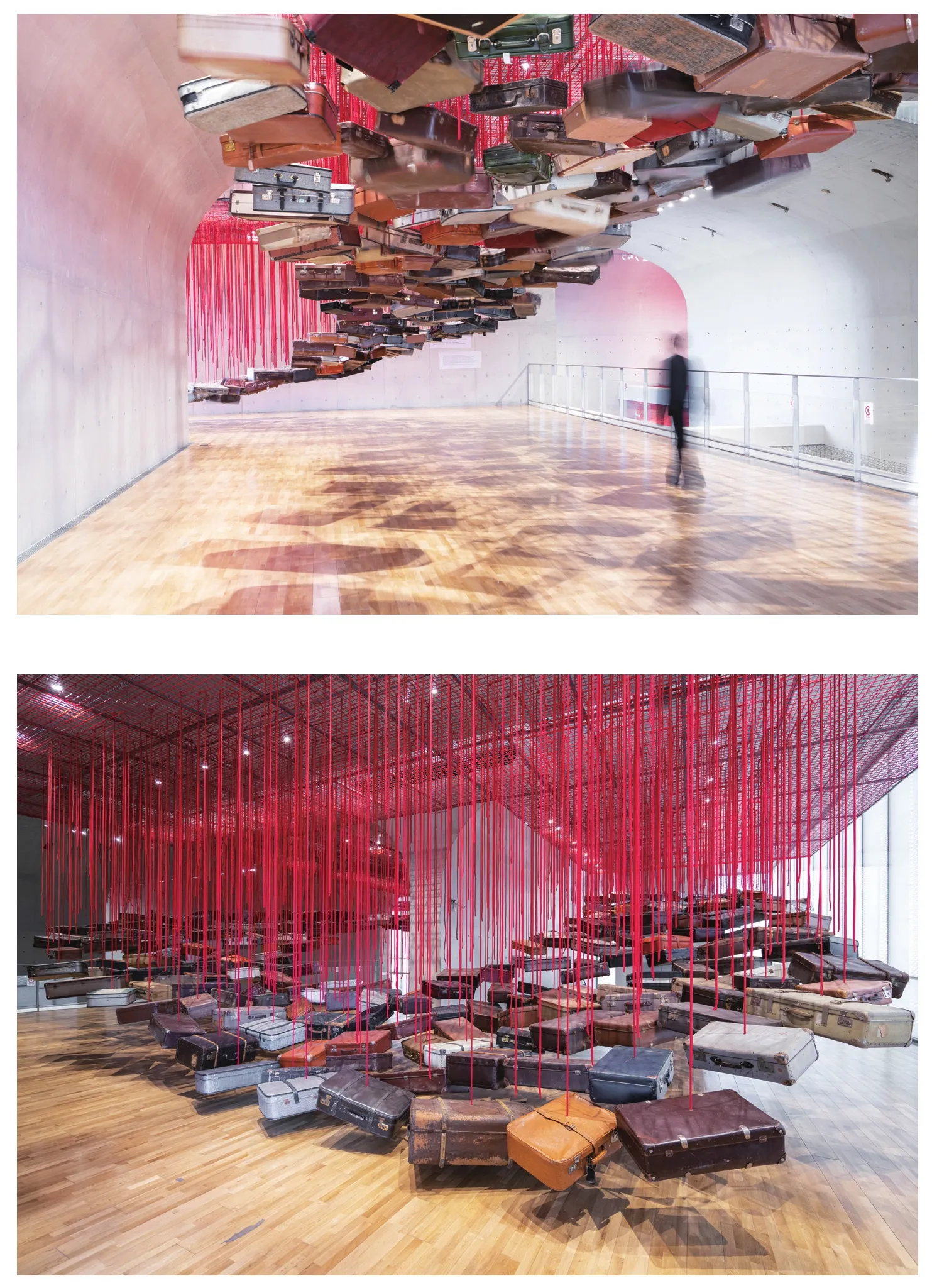

2-3.鹽田千春,《串聯微小回憶》,行李箱、馬達、紅色線,2014/2021,“鹽田千春:顫動的靈魂”展覽現場,龍美術館(西岸館),上海,2021,攝影:Shaunley ?德國波恩VG Bild-Kunst圖片和鹽田千春

您的作品基本都需要在展覽現場完成。在這一過程中您更注重遵循原先的創作方案還是傾向于根據當下的情感或感受做出調整呢?您如何看待當代藝術家個人創意與團體協作之間的關系?

我的作品不像雕塑和繪畫那樣是完成品,只需要運往展出場所即可。我需要在展出場地現場完成我的裝置藝術,所以和幫忙安裝的工作人員的合作是非常重要的,如果沒有他們的支持我也很難完成我的作品。

工作人員中有和我合作10年甚至是20年的人員,我們之間也有很強的信任。

他們可以理解到我想要達成的效果,我一直都很信賴他們,讓他們幫忙完成了我作品的安裝。

您的作品的大多是大場景、全空間的覆蓋模式,您認為這樣的沉浸式觀展體驗會給觀者帶來怎樣的心理影響?對此,您是否有希望達到的預期效果?

4-5.鹽田千春,《聚集—追尋歸宿》,行李箱、馬達、紅色線,2014/2021,“鹽田千春:顫動的靈魂”展覽現場,龍美術館(西岸館),上海,2021,攝影:Shaunley ?德國波恩VG Bild-Kunst圖片和鹽田千春

在我看來,雕塑和繪畫是循序漸進地將作者想要表達的情感和內心感受傳達給觀眾。但是對于大型裝置藝術作品來說,觀眾在看到作品的那一刻,就會被作者的情緒感染到。

對于我自己來說,我把這種裝置藝術的“一瞬間傳達的內容”當作“瞬間哲學”,在創作的時候也會考慮到這一方面。

本次展覽的名稱為“顫動的靈魂”,而“顫動”在某種程度上意味著不平靜、不安穩。請您結合此次展覽為我們解讀一下“顫動的靈魂”這一主題。

“顫動”雖然有不平靜、不安穩的含義,但是并不是指身體上的顫動,而是指“感動”“內心的搖擺”的“顫動”。

我希望前來參觀的觀眾都能體驗到我所理解的“靈魂的顫動”。

在您的創作中,不同顏色的線有不同的象征意義,例如紅色代表連接、黑色象征宇宙,除了紅色、白色、黑色,您是否有嘗試使用其他顏色的線作為創作材料?

目前,我還沒有打算使用其他的顏色。

但是如果有刺激到我靈感的顏色,我也會將其應用到作品中去。

您的創作媒介發生過幾次轉變:從平面繪畫到行為藝術,再到利用線營造的沉浸式空間。在這個過程中,身體、時間、空間,越來越多的元素被您融入在作品中,您如何理解這幾個元素?以及它們在您作品中的關系?

我認為裝置藝術一定都包含“身體”“時間”“空間”三個要素,在我看來,它們之間的關系在于調動身體,花費時間,占據空間來完成這個作品。

您的許多作品探討了靈魂、生命的主題,在作品《外在化的身體》中,殘缺的肢體散落在地,靈魂和身體漸漸分離。請談談您對靈魂與身體關系的理解。

當我在和癌癥作斗爭的時候,我覺得自己的身體仿佛被放在了傳送帶上。我的意識被排除在外,身體在系統性地接受手術和治療,那個時候我感到了自己內心和身體的抽離,整個人都是破碎的。

當我在體驗這種過程的時候,我不斷地思考著“我的身體將會如何變化”,“如果我死了,靈魂又將去往何處”。于是這些便成為了《外在化的身體》這件作品的創作靈感,也銜接了這次展覽的主題——“顫動的靈魂”。

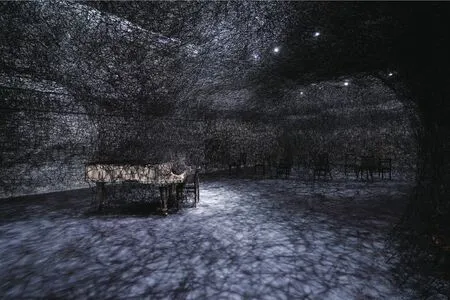

此次展覽體現了“不存在中的存在”這一觀念,作品《沉默中》源自您內心深處的記憶:9歲那年鄰居家的一場大火和被燒焦的鋼琴。有些事情在現實生活中已經不存在了,但它又存在于人們的腦海中、記憶里,在您看來,逝去的經歷或回憶對您的創作產生了怎樣的影響或作用?

比如說,即使這個人已經不存在了,但是如果這個人的記憶還保留著的話,就證明這個人依舊存在著。

6.鹽田千春,《沉默中》,燒焦的鋼琴和椅子、黑線,2002/2021,“鹽田千春:顫動的靈魂”展覽現場,龍美術館(西岸館),上海,2021,攝影:Shaunley ?德國波恩VG Bild-Kunst圖片和鹽田千春

我會經常在我的作品中使用舊的旅行箱、鞋子、衣服、照片等被人使用過的東西。我收集的是人們的“記憶”,我思考著“他們懷揣著怎樣的心情在使用這些物品的”,并把這些放進我的作品里,借此將這個人的存在再次喚醒,我的作品也因此有了生命。

“記憶”是您創作的一項重要主題,是什么原因讓您開始對“記憶”產生興趣的?“記憶”在您的生命或是藝術生涯中意味著什么?

如果失去了自己的記憶,我們都無法解釋自己存在的意義。正因為記憶才能夠證明自我的存在。

所以,我認為記憶表達了人類的存在,這就是我選擇以“記憶”為作品主題的理由。

7.“鹽田千春:顫動的靈魂”展覽現場,龍美術館(西岸館),上海,2021,攝影:Shaunley?德國波恩VG Bild-Kunst圖片和鹽田千春