快速城市化地區城中村與城市的協同發展機制

文/呂潔淳 東南大學建筑學院 碩士研究生

引言

城中村是中國快速城市化背景下,由于空間擴張而被城市建設用地包圍的原有農村聚落,形成了中國快速城市化地區特有的城鄉二元結構和地域空間現象。城中村的特殊性引起了學界關注,隨著研究的不斷深入,關于城中村的認識也逐步全面。

20 世紀80 年代的土地改革逐步打開了土地市場,如深圳將土地的使用權進行公開拍賣。城市建成區開始迅速擴張,與城中村的矛盾也突顯出來。由此,學術界開始聚焦于城中村的相關研究[1]。但這個階段的理論研究是由城鄉景觀及社會現象出發,認為城中村是“城市邊緣區”[2],著眼于它的特征機制的描述分析以及引發的城鄉矛盾問題,包含空間、社會及人口等方面。

90 年代后期以來,城中村開始成為中國各大城市共同面對的現象,隨著經濟發展的加速,城中村與城市矛盾愈發激化。這個時期的理論研究重心變為城中村的更新改造等深層次研究。絕大多數學者認為城中村是依附于城市化價值外溢的產物,將對城市的可持續發展造成負面影響[3]。

近年來,隨著對城中村的逐步認識,人們對城中村的態度已悄然改變,一方面是認識到城中村對緩解社會沖突、完善城市功能、保留當地傳統文化等方面起到了重要的作用;另一方面,是因為過去一味的“拆改建”導致的房價飛漲、社會分化加劇等問題。目前,對于城中村現象的探討更加客觀和多元,尤其是城市發展進程較快的特區及沿海城市,開始了相對創新的城市更新實踐,因此本文以深圳為例進行闡述。

1 城中村與城市協同關系

作為構成城市的重要的一部分,城中村在城市的發展過程中參與了經濟、社會、文化等各個方面,但特殊的是它又自成一體,保存著它內部的完整性。在城市發展的動態過程中,城市與城中村的關系也隨之不斷變化著,本文以深圳為代表進行分析。

1.1 早期——原始發展期

1980 年,深圳經濟特區成立,大規模的城市建設如火如荼地展開,為避免土地糾紛及拆遷賠償,大多數城市中的農村聚落被保留下來成為最初的城中村。同時,對原住民而言,工作機會及創業機會陡增,帶來收入水平上升,加上出租部分房屋帶來房租的收入,對生活水平的要求日益提高。這些客觀條件推動城市內部及周邊的農村聚落環境開始了由下而上的城市化進程,除了推動村莊建筑物加建、改建,也促使其社會經濟結構與城市進一步融合,成為今天典型的城中村雛形。

與此同時,深圳快速建設初期的城市建設采用了粗放型的開發模式,城市的配套服務設施未能跟上激增的人口需求,城中村因其具有靈活的社會彈性和空間可塑性的優勢,非正式經濟迅速地發展起來,在很大的程度上緩解了當時城市的物質性匱乏,為大量的外來人口提供生活服務。非正式經濟的發展對推動深圳快速城市化的平穩進行,提供了有力的保障。這種經濟形式延續至今,成為了早期移民的“深圳記憶”。

1.2 快速發展期——城鄉移民潮

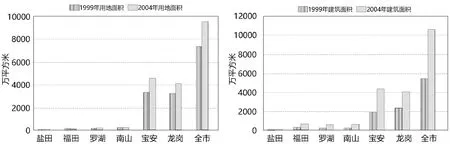

隨著快速的經濟發展,占據了核心區域、土地利用效益極低的農村聚落逐漸約制城市建設。1992 年深圳出臺了《關于深圳經濟特區農村城市化的暫定規定》,雖然遏制了特區內農村土地面積不再增長,但卻沒能限制建筑總量的增長。1999 年深圳出臺的《市人大常委會關于堅決查處違法建筑的決定》使認識到土地價值的村民們掀起了搶建高潮,尤其是當時處于“關外地區”的寶安區和龍崗區,由于監管不嚴,城中村的土地占用面積有所增加,建筑總量翻倍(圖1)。直到2004 年《深圳市城中村改造暫行規定》提出后,城中村的建設才基本停滯。

圖1 深圳市城中村用地面積、建筑面積統計(1999—2004)(圖片來源:作者自繪;數據來源:深圳市規劃局《深圳市城中村(舊村)改造規劃綱要》)

與此同時,深圳發展初期作為勞動密集型產業的承接地區,吸引了龐大的農村勞動力,2000 年深圳的農民工數量達到了476.55 萬[4],城市廉租屋供不應求。這時,具有租金低廉、通勤時間短的城中村在很大程度上承擔起了廉租屋的社會職能,成為支撐深圳快速發展的“蓄水池”。

1.3 平穩發展期——移民更替期

在嚴格的監管制度下,2004 年后城中村的建設總量基本保持穩定。與此同時,深圳進入了產業轉型的新階段,產業逐步轉為高新技術產業。特區內勞動型崗位需求緊縮,低端勞動力開始了城市內部以及城市與城市之間的轉移。

隨著外部環境的更替,城中村內部的人員組織和社會結構也相應發生變化。一方面,原住民租金等收入大幅度提高,紛紛搬離城中村,城中村逐步成為租客的聚落;另一方面,租客類型由原來的勞工型移民變為受教育水平相對較高、以青年為主體的新一代移民,他們就業不再局限于低端勞動市場,成為深圳經濟發展的重要動力。但戶籍等級制度的存在以及社會性問題,農民工和市民之間存在著難以避免的社會性隔離[5]。這時,城中村充當起社區的角色,緩解社會結構性沖突和矛盾,成為了他們實現公民身份和社會融入的有效場所。

1.4 收縮期——拆遷潮

隨著深圳建設用地面積接近紅線,土地資源短缺成為了深圳市可持續發展的重要瓶頸之一。在這一發展階段,城中村與城市發展的根本矛盾開始突顯出來。城中村用地面積約占全市建設用地的40%,而這些“合法外土地”既不能為政府所用,原住民也無法開發,投資者與開發商也望而卻步,錯失了發展機會,嚴重地阻礙了區域整體效益的提升。

隨著城中村近三十年的自然演替,與城市早已形成相互協同的關系。城中村服務于城市,是城市的配套生活基地,城市為城中村提供供給、注入活力,是組成完整功能體的不同部分。2009 年頒布的城市更新辦法快速推進了城市更新進程。然而,由于城中村的實際住戶多為外來人口,而絕大多數戶主早已搬遷,改造協商往往成為原住民爭取空間補償、政府爭取改造效益、開發商爭取利潤回饋的過程,不可避免地導致對公共利益的忽視和侵蝕——一邊是“億萬富翁的誕生”,另一邊卻是“失學兒童無家可歸”,嚴重激化了原本因城中村的存在而被緩解的社會矛盾。

2 因地制宜的城市更新

空間互動論中提出城市的物質空間是動態的,而城市系統是相對開放的。隨著城市與城中村長達近四十年的協同發展,兩者早已逐步構成了一個完整的城市系統。因此,在規劃層面只有將城中村視為一類具有特殊形態的城市空間進行解讀,以優化城市整體結構、促進城市可持續發展為前提進行,才能從城市整體發展的角度對城中村未來更新方向進行良性干預,相反不尊重城市發展規律的干預則會阻礙城市的演進。

早期的城市更新孤立地將城中村視為“城市邊緣區”進行鏟除,不僅導致房價飛漲,也損害了公共利益。后期采取“以房換地”的形式,仍未能從根本上改善這種粗放的更新方式的弊端。目前,城中村的情況錯綜復雜,樓房狀況、所屬區位、管理機制以及對城市的功能作用都存在較大差異性。因此對城中村的更新手段不能一概而論,應該因地制宜,制定長遠的城市整體發展藍圖,優化改造過程的社會協作機制,政府起引導和服務的作用,充分利用市場的力量,并提高外來人的主動參與的積極性。

以深圳水圍村為例(圖2),它代表著一類樓房情況良好、產權明確的城中村,其更新訴求是整治公共環境、增設公共服務設施、融合周邊區域。因此,應以公共產品作為觸媒,政府進行整租、企業進行整改,將其轉化為青年人才公寓,繼續發揮其廉租房的功能;而深圳白石洲村情況差異較大(圖3),它代表著一類樓房狀況差距較大、產權情況復雜、內部環境難以改善的城中村,其改造應滿足區域提高正式住宅數量、提高商業用地比例、優化公共服務等需求,在保留部分保障性住房的前提下,采取多方結合的開發形式。

圖2 水圍村(圖片來源:作者自繪)

圖3 白石洲村(圖片來源:作者自繪)

結語

決定城市空間組織和結構的是其背后的深層社會經濟結構,中國的城鄉二元制度以及城鄉經濟和社會發展的巨大差距是城中村出現的前提和契機。城中村在城市發展的過程中,成為連接高速發展城市與周邊經濟落后地區的紐帶。對于城市而言,城中村在其發展前期提供了大量的廉租房,帶來了勞動力支撐。對于周邊農村而言,城中村是務工者融入城市、改變生活水平的跳板。在此背景下,從完整的城市系統運行的視角看待城中村,它具有存在的必要性。因此,作為城市開放系統內的一個特殊的部分,城中村的更新關鍵在于融合。只有了解兩者的協同關系,通過因地制宜的城市更新方式,才能通過存量開發的模式為城市的良性發展提供新的動力。