茶多酚的抑菌特性及其作為飲用水消毒劑的研究進展

朱娜,馮萃敏,李瑩,徐震,付立凱,王子樂

(1.北京建筑大學 城市雨水系統與水環境教育部重點實驗室,北京 100044;2.北京建筑大學 水環境國家級實驗教學示范中心,北京 100044;3.北京市城市排水監測總站有限公司,北京 100012)

安全飲水潤民心,保障飲用水水質安全對人類生命健康至關重要。消毒作為飲用水進入城市管網前的關鍵環節,維系著出廠水與管網水安全的雙重責任。采用混凝-沉淀-過濾-消毒的常規飲用水處理工藝(第一代城市飲用水凈化工藝),或后加臭氧-活性炭深度處理工藝(第二代城市飲用水凈化工藝),可有效遏制水介烈性細菌對人類的危害,至今仍廣泛應用于世界各地的給水廠,在我國占據份額較高[1]。常用消毒工藝從液氯逐漸發展為氯制劑、紫外線、臭氧等,其消毒效果顯著但也存在問題。在氯消毒廣泛應用的同時,大量氯消毒副產物涌現,目前已檢出的氯制劑消毒副產物已逾700種,其毒性效應對人體健康構成極大威脅[2]。加之原水中的一些致病菌如銅綠假單胞菌、軍團菌、分枝桿菌等對氯消毒劑產生了較高的耐受性,若進入管網會滋生一系列問題[3]。因此面對國家推動高品質飲用水的需求,亟待開發綠色、高效消毒方式。

植物多酚是植物體內的復雜次生代謝產物,來源綠色環保,研究表明植物多酚對細菌、真菌、病毒等均具有良好的抗菌性能,在食品、醫藥等領域有較多應用[4-5]。謝寒等[6]對3種常見植物制劑用于飲用水消毒的消毒效果進行研究,結果表明植物制劑對水中的細菌有較好的控制作用,消毒后水中的細菌總量均可以達到飲用標準,且茶多酚相較于蘋果多酚和葡萄多酚而言消毒持續性更佳,作為飲用水消毒劑有較高的可能性。本文綜述茶多酚的抑菌特性、抑菌機理及其作為常規處理消毒劑的應用特點。

1 茶多酚的抑菌特性及抑菌機理

茶多酚(Tea Polyphenols,TP)是茶葉中一類主要的化學物質,由兒茶素類、花黃素類、酚酸及縮酚酸類組成。其中兒茶素是茶多酚的主體部分,占比約為70%~80%,其結構至少包括3個環核,是2-苯基苯并吡喃的衍生物[7]。EGCG是含量最高、活性最強的兒茶素,也是茶多酚具有抑菌作用的主要成分。研究表明EGCG對革蘭氏陽性菌與革蘭氏陰性菌的作用機制不同[8],對于EGCG衍生物的抗菌、抗氧化性研究也日漸增多[9]。

茶多酚的分子結構中具有多個反應活性基團和活性部位,可以發生酚類、醇、酸等多種化學反應。例如強酸條件下兒茶素發生自聚合生成兒茶素二聚體,其仍具有親電和親核中心,可以繼續聚合形成多聚體[7]。茶多酚具有很強的氧化還原作用,且其特有的共軛結構為抗氧化作用提供了條件,所以可作為抗氧化劑應用到多種場合[10]。且茶多酚對金屬離子高度敏感,其結構中的酚羥基可以與大多數金屬離子(如Ca2+、Pb2+、Zn2+、Fe3+、Al3+等)發生絡合反應。酒石酸亞鐵法測定茶多酚,就是利用了一定pH條件下多酚物質與Fe2+形成紫藍色絡合物的性質[11]。李慧玲等[12]合成了TP-Cu絡合物,發現通過Cu2+對茶多酚絡合改性可以改善茶多酚的抗菌性能。王旭捷等[13]在TP-Cd絡合物的制備工藝基礎上,分別于最優條件下制備了TP-Cu、TP-Zn、TP-Pb等12種不同的絡合物,反映出茶多酚與金屬離子形成穩定絡合物的性質,同時研究發現不同茶多酚金屬絡合物的抑菌活性存在一定差異。苗嘉桐等[14]研究發現EGCG和EGCG-Zn絡合物對恥垢分枝桿菌均有抑制作用,前者作用效果更強,但EGCG-Zn能引起EGCG結構變化,增強其抗氧化能力。慶杉等[15]研究表明EGCG-Cu絡合物會誘發細菌體內的氧化應激反應,使得其抑菌效果優于EGCG,所以與金屬離子絡合是改進EGCG消毒效果的途徑之一。

茶多酚及其單體對口腔細菌、腸道細菌、流感病毒等均有一定的抑制或殺滅能力[16-17]。茶多酚的抑菌機理研究主要集中以下幾個方面:茶多酚改變細菌正常形態,破壞細胞壁膜結構。細菌具有相對恒定的形態與結構,Si等[18]研究發現多酚化合物EGCG、EGC作用時細菌細胞形態由長桿狀變為短棒狀或球狀等形態,這可能是由于細胞分裂受阻所致。Sirk等[19]研究發現兒茶素對脂質雙層具有很強的親和力,受兒茶素的羥基與細胞膜磷脂雙分子層的氫鍵作用影響。Yi等[20]研究表明經茶多酚處理后銅綠假單胞菌的細胞膜完整性被破壞,外膜與內膜通透性增加,導致內容物外泄。茶多酚阻礙細菌蛋白質的合成與表達,影響酶活性。郭子玉等[21]研究表明,EGCG結構中酚羥基的氫鍵會與堿性氨基酸側鏈的氮原子相互作用,抑制大腸桿菌細胞膜孔蛋白的功能。王麗等[22]研究發現茶多酚與細胞酶蛋白結合會降低酶活性,與膜蛋白結合會影響細菌對營養物質的吸收。茶多酚作用于細菌遺傳物質,影響細菌代謝過程。董璐等[23]通過瓊脂糖凝膠電泳觀測到茶多酚處理后的菌體DNA條帶變暗甚至拖尾,即茶多酚的作用位點包括遺傳物質DNA。因茶多酚良好的抑菌特性與持續殺菌能力,對其作為飲用水消毒劑的應用開展相關研究。

2 茶多酚用作常規處理消毒劑的研究進展

馮萃敏等[24]將茶多酚用于不同水體(應急飲用水、常規飲用水)消毒均表現出良好的消毒效果,茶多酚的投加量越大消毒效果越好,持續作用越強,但會造成出水色度增加、不達標,因此其考慮減少投加量并探索茶多酚作輔助消毒劑的可行性。當茶多酚作輔助消毒劑時具有較強的消毒持續性,可以滿足殺菌要求,與單一應用相比,能夠有效降低出水色度與經濟成本[25]。通過檢測發現茶多酚在水中與菌體蛋白質結合生成生物可降解有機物(BDOC),且茶多酚衰減速率與BDOC生成速率有關,因此需要對茶多酚濃度衰減速率進行控制,以提高飲用水的生物穩定性[26]。

2.1 茶多酚作為唯一消毒劑

常規飲用水消毒即濾池出水消毒,研究人員發現當茶多酚投加量大于0.1 g/L時,作用20 min后濾池出水中的剩余細菌總量即可滿足《城市供水水質標準》(CJ/T 206—2005)的要求,且兩天內表現出良好的消毒持續性。當茶多酚投加量降為0.05 g/L 時,水中的剩余細菌總量增加,接近標準限值[24]。對于常規飲用水消毒,茶多酚具有較好的適用性與消毒持續性,但是投加量較大時會造成經濟成本增加,出水色度較高,限制了應用可能性。

《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)中規定飲用水色度≤15(鉑鈷色度單位)。馮萃敏等[27]研究發現相同時間內茶多酚投加量越大,水樣色度越高,并在接觸24 h后趨于穩定。茶多酚組分較為復雜,其中花色素中的花青素是一類具有多種生理活性的黃酮類多酚化合物,其含量極低但作為植物色素的主要成分,對茶多酚消毒過程中水的色度影響不可忽視。王曉彤等[28-29]研究發現茶多酚中花青素種類包括飛燕草-3-半乳糖苷、飛燕草-3-葡萄糖苷、矢車菊-3-半乳糖苷、天竺葵-3-蕓香糖苷、矢車菊與矢車菊-3-6丙二酰葡萄糖苷,因花青素使水樣產生的色度值是茶多酚水樣色度值的14.3%,即表明茶多酚消毒劑中極少量的花青素給水樣色度造成較大影響。同時其研究發現兒茶素EGCG使水樣產生的色度值是茶多酚水樣色度值的36.6%,兒茶素GCG使水樣產生的色度值是茶多酚水樣色度值的7.7%,即兒茶素對消毒過程水樣色度值上升亦有較大影響。但兒茶素本身無色,其含有較多活潑的酚羥基在消毒過程中易發生氧化聚合反應生成有色的茶黃素類、茶紅素類等物質,造成水樣色度的增加。因此馮萃敏等[30]針對消毒過程中EGCG氧化聚合對色度的影響進行了探究,發現光照條件會誘導多酚氧化酶活性升高,促進EGCG酶促氧化聚合反應生成有色物質,所以控制避光可以有效降低水樣色度。此外酸性條件下H+會抑制EGCG酚羥基電離,影響聚合反應,而堿性條件下OH-表現為促進作用,氧化聚合產物增多,所以低pH消毒條件有利于色度控制。色度的變化表明了茶多酚消毒過程中化學結構與物質的改變,對于茶多酚本身而言,在消毒過程中起主要作用的官能團、消毒產物的類型及化學特性仍需深入研究。考慮應用可行性,從降低投加量、保證出水色度等方面,可將茶多酚與紫外線、臭氧等消毒方式聯合應用,使茶多酚發揮控制管網微生物再生長的輔助消毒劑作用。

2.2 茶多酚作為輔助消毒劑

紫外線與臭氧的消毒效率高,與氯消毒相比具有明顯的消毒原理優勢,但二者均不具有持續殺菌能力,消毒之后仍需要補充其他消毒劑方可避免在管網內造成微生物二次污染。聯合消毒工藝能夠縮小單一消毒的缺點,盡可能的發揮每一種消毒手段的優勢[31]。紫外線、臭氧一般多與氯或氯胺聯用,彌補紫外線、臭氧消毒時持續性差的短板,減少氯消毒副產物的生成,實現高效消毒和副產物控制的雙重目標[31-32]。

2.2.1 紫外線-茶多酚聯合消毒 楊童童[33]將茶多酚與紫外線聯用并對其消毒效果進行研究,結果表明二者具有良好的協同作用,聯合消毒效果較好,因此其從殺菌效果、消毒持續性與經濟性多方面考慮選用75 mg/L作為茶多酚的較佳投加量。在管網運行中,微生物會利用水體有機物進行新陳代謝、生長繁殖并依附在管壁上形成生物膜,許多細菌會在管壁微生物群落中生長繁殖,在水流沖刷或老化脫落作用下進入水體,成為水中微生物的風險來源[34]。劉炫圻等[35]通過UPVC管網模擬系統生物膜研究表明,系統運行至30 d時,紫外線單獨消毒的掛片上生物膜均勻密實、較為完整,但紫外線-茶多酚聯合消毒的掛片上生物膜較為單薄、有較大的侵蝕孔。即紫外線對生物膜的殺滅作用較弱,茶多酚加入后在水流作用與生物膜的吸附作用下,部分藥劑被吸附至管壁殺滅管壁微生物,造成生物膜破壞呈現單薄的網狀結構,所以采用紫外線-茶多酚聯合消毒對管壁生物膜的破壞作用更強,水質微生物安全可以得到保障。同時高通量測序結果表明當紫外線-茶多酚聯合作用時,生物膜中多數微生物的滅活率高達99%,且對腸道病原菌有較好的控制效果[35]。Liu等[36]在研究茶多酚對肺炎克雷伯菌的群體感應和毒力因子的影響時發現,茶多酚可以減少細菌蛋白酶、胞外多糖的產生,抑制群體感應活性與生物膜的形成。Huber等[37]也有報道植物多酚可以干擾細菌群體感應并抑制細菌生物膜的形成。在劉炫圻等[38]的另一項研究中對比了UPVC管網中茶多酚、次氯酸鈉與紫外線聯合消毒的差異性,結果顯示運行30 d內水中細菌總數始終維持在100 CFU/mL 以下,即兩種聯合消毒工藝對管網微生物均有較好的控制作用。且紫外線-茶多酚、紫外線-次氯酸鈉聯合消毒在30 d時生物膜的微生物量,相較于紫外線單獨作用分別下降了23%,11%,即以茶多酚作輔助消毒劑對于管壁微生物的滅活效果更好。

分析管網微生物群落結構特征,對于揭示茶多酚消毒機理以及微生物控制均有意義。當主消毒工藝為紫外線時,水中細菌群落在門、屬水平的高通量測序結果見表1。在門水平上,不同消毒工況水中主要以變形菌門為主,紫外線消毒與紫外線-次氯酸鈉聯合消毒時,水中的擬桿菌門、硝化螺旋菌門以及藍藻菌門也均有一定的占比。紫外線-茶多酚聯合消毒時,上述幾種菌群占比均小于1%,表明以茶多酚作輔助消毒劑對這幾種菌群的控制效果較好。在屬水平上,水中優勢菌屬不同,紫外線單獨消毒時,慢性根瘤菌屬占比較高,而采用輔助消毒劑聯用后該菌屬的占比顯著下降,即慢性根瘤菌屬對化學消毒劑較為敏感。以茶多酚作輔助消毒劑時水中優勢菌屬是黃色桿菌屬;以次氯酸鈉作輔助消毒劑時水中優勢菌屬是假單胞菌屬,此外分支桿菌屬和食酸菌屬均有一定的占比。食酸菌屬、假單胞菌屬均為革蘭氏陰性菌,后者類群中的銅綠假單胞菌、類鼻疽假單胞菌、熒光假單胞菌等均是存在于環境中的條件致病菌[39]。分支桿菌的致病性與菌體成分有關,其類群中的結核分枝桿菌、麻風分枝桿菌等對人體有致病作用[40]。有研究發現這三類菌屬都表現出一定的耐氯性[3],當紫外線-茶多酚聯合消毒時其占比顯著下降,即以茶多酚作輔助消毒劑對部分致病菌及耐氯菌的殺滅能力更強,水質微生物安全性更高。

表1 門、屬水平主要菌群種類所占比重(%)[38]Table 1 Proportion of the main species at phylum and genus level (%)

2.2.2 臭氧-茶多酚聯合消毒 Feng等[41]將茶多酚與臭氧聯用以增加消毒持續性,并在實驗結果的基礎上通過響應曲面法優化運行條件,得到臭氧-茶多酚聯合消毒的最佳工況:20 mg/L茶多酚投加量、2.5 mg/L臭氧投加量以及25 min的臭氧接觸時間。郭子玉[42]通過管網模擬系統對比了輔助消毒劑茶多酚、次氯酸鈉與臭氧聯用的消毒效果與管網微生物差異性,結果顯示運行35 d內,PPR管網中兩種聯合消毒工藝均可滿足出水細菌總數達標,但不銹鋼管網中臭氧-次氯酸鈉出現細菌總數超標的情況,即以茶多酚作輔助消毒劑與臭氧聯用具有更優的消毒效果。當臭氧單獨消毒時,管壁微生物聚集形成較大的微生物群落,在35 d時生物膜表現出脫落狀態,即在水流沖刷或老化脫落作用下進入管網水中,影響水的生物安全性。當聯合消毒時由于輔助消毒劑作用,相同運行時間下生物膜的微生物量小于臭氧消毒的情況。次氯酸鈉作輔助消毒劑運行開始時微生物并未形成大片的團狀結構,因其較強的穿透力作用,管壁生物膜結構松散,呈現孔狀結構。茶多酚作輔助消毒劑時管壁生物膜生長緩慢,直至35 d時才有單薄的生物膜形成,呈現出片狀結構,這與茶多酚易被吸附至管壁作用于管壁微生物的性質有關,該結果與紫外線-茶多酚聯合消毒管壁生物膜變化相似。

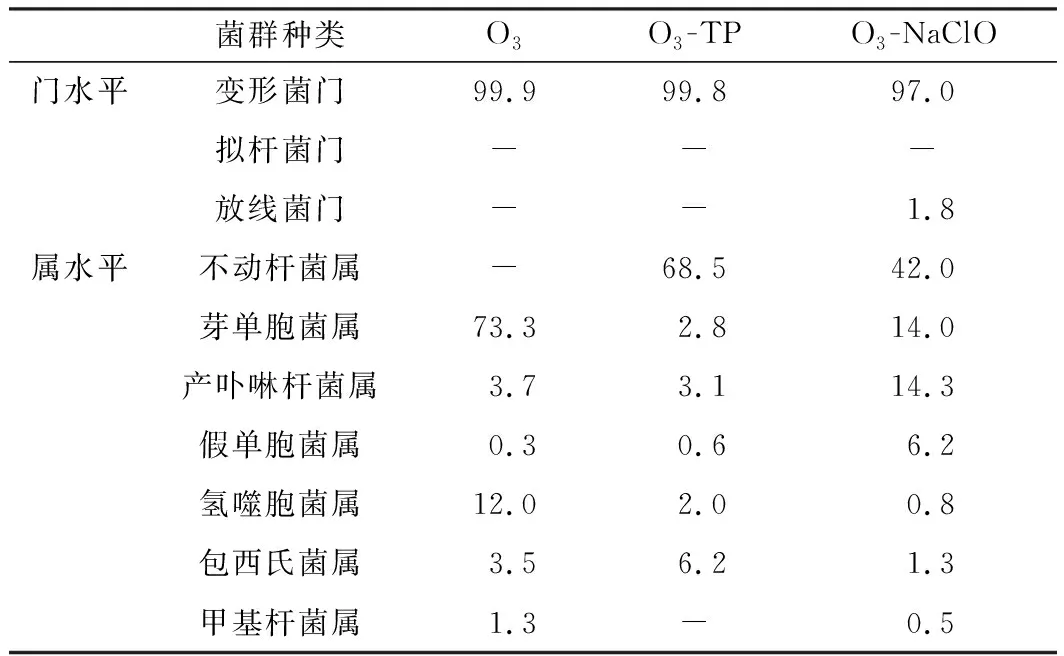

同時上述3種消毒工況下PPR管網水中細菌群落在門、屬水平的高通量測序結果見表2。當主消毒工藝為臭氧時,門水平上細菌分布較為簡單,變形菌門的占比均在97%以上。當次氯酸鈉作輔助消毒劑時放線菌門占比1.8%,有研究發現部分放線菌對氯有一定的耐受性,故茶多酚較次氯酸鈉對其有更好的抑制作用。在屬水平上,臭氧單獨消毒時,水中芽單胞菌屬、氫噬胞菌屬占比較高,而采用輔助消毒劑共同作用后對這兩種菌得到了有效控制。以茶多酚作輔助消毒劑時,對水中的芽單胞菌屬、產卟啉菌屬、假單胞菌屬、甲基桿菌屬等微生物種群的控制效果優于次氯酸鈉。其中芽單胞菌屬是芽單胞菌門下僅有正式命名的一屬;產卟啉菌屬、甲基桿菌屬均屬于α-變形菌綱,革蘭氏染色呈陰性, Tsagkari等[43]研究表明甲基桿菌屬是水中細菌聚集體形成以及隨后表面生物膜形成的關鍵菌株。與表1相比,當茶多酚應用工況不同時水中菌群結構差異性較大,優勢菌屬不同,因此可以根據原水中微生物的分布進行消毒工藝的選擇。

表2 門、屬水平主要菌群種類所占比重(%)[42]Table 2 Proportion of the main species at phylum and genus level (%)

2.3 茶多酚的衰減特征

茶多酚在自然狀態下會發生衰減,衰減速率受茶多酚濃度、溫度、pH值等諸多因素影響。郭子玉等[44]通過茶多酚衰減動力學研究提出,茶多酚應以固體形態保存于干燥處或者以高濃度溶液貯存在低溫處。

因消毒劑在發揮消毒作用的同時自身也會衰減,導致濃度下降,管網余量不達標。目前關于余氯衰減的研究較多,其影響因素包括初始氯濃度、流速、TOC、溫度等,衰減模型有一級反應模型、二級反應模型等[45]。因此明確消毒過程中茶多酚的衰減機理,構建衰減模型對保證水質安全至關重要。吳新楷[46]研究表明EGCG在水中主要發生非酶促的氧化聚合反應,包括鏈引發、鏈傳遞、鏈終止以及聚合反應四個階段,使EGCG氧化成醌,再聚合形成二聚體或多聚體。且動力學研究發現茶多酚衰減受初始EGCG濃度、pH、光照影響較大,衰減符合一級動力學模型。楊童童[33]研究發現茶多酚單獨消毒時,50 mg/L茶多酚半衰期為79.19 h,而紫外線-茶多酚聯合消毒時,50 mg/L茶多酚半衰期為85.97 h,且衰減均符合一級動力學方程。由于紫外線與茶多酚聯用具有良好的協同作用,茶多酚的衰減速率降低,水樣中相對保持較高的輔助消毒劑含量。郭子玉[42]研究發現自然狀態下與消毒過程中茶多酚的衰減亦符合一級動力學方程。在無菌純水中20 mg/L 茶多酚半衰期為200.61 h,臭氧-茶多酚聯合消毒時20 mg/L茶多酚半衰期為47.02 h。由于臭氧消毒后水中氧化性自由基的殘留,使得茶多酚的衰減速率相較其單獨消毒時加快,消毒持續性有所降低,故需要優化茶多酚的投加時間,規避氧化性自由基對其的影響。慶杉[47]研究發現當茶多酚投加量介于5~10 mg/L時,消毒過程中茶多酚的衰減符合二級動力學方程,初始濃度越低茶多酚衰減越快,例如10 mg/L茶多酚半衰期為155.63 h,5 mg/L茶多酚半衰期降為39.93 h。大多數化學物質的降解均可以用各級反應速率方程式進行表征,造成上述不同動力學結果的原因與茶多酚濃度相關,而茶多酚濃度又決定了飲用水的消毒效果,所以仍需要細化茶多酚濃度范圍進行衰減動力學研究,明確茶多酚消毒的余量限值,為不同工藝在實際應用中的茶多酚投加量與控制量提供科學依據。

此外茶多酚的提取工藝也日漸豐富與成熟,包括有機溶劑萃取法、離子沉淀法、樹脂吸附分離法等。其中有機溶劑萃取法利用茶多酚溶于水與有機溶劑乙醇、丙酮等,而不溶于氯仿、石油醚等的物理性質,將其從茶葉中分離出來得到茶多酚粗品,但要想獲得高純度茶多酚還需反復除雜[48],該工藝操作簡單、萃取穩定、適用于大規模生產。離子沉淀法采用金屬離子作為沉淀劑對茶多酚進行沉淀,調節溶液pH值,以酸性溶液轉溶沉淀,將茶多酚再次轉變成游離狀態進而提取[49],該工藝使用的有機溶劑較少、工藝簡單、成本低,產品純度高,同樣適用于工業化生產。超聲波輔助提取法和微波輔助提取法均可以破壞細胞壁結構,促進茶葉細胞中茶多酚的釋放,縮短提取時間,減少茶多酚的氧化,很大程度保持有效成分結構及活性,有較好的應用前景[50]。這些提取工藝的發展使得茶多酚可以大規模、低成本生產,在各領域的應用也逐漸增多,同樣也為其應用于飲用水消毒提供可能。

3 結論與展望

茶多酚組成成分較為復雜,其中兒茶素EGCG含量最高、活性最強,是發揮抑菌作用的主要成分。茶多酚易于金屬離子發生絡合反應,形成的金屬絡合物抑菌活性存在一定差異,與金屬離子(Cu2+、Cd2+等)絡合是改進茶多酚抑菌效果的途徑。茶多酚的抑菌機理表現在其對細菌細胞膜、蛋白質、遺傳物質等多方面的影響。將茶多酚用于飲用水消毒,表現出良好的消毒特性。茶多酚作為唯一消毒劑時,投加量0.1 g/L且作用20 min后水中的剩余細菌總量即可滿足標準要求,但此時投加量較大,經濟成本較高,出水色度不達標。因此對其作為輔助消毒劑進行研究,結果表明茶多酚與紫外線、臭氧聯合消毒時表現出較好的消毒效果與消毒持續性,投加量分別降低為75,20 mg/L,經濟成本減小,出水色度達標。管網微生物分析結果表明,茶多酚作輔助消毒劑時在水流作用與生物膜吸附作用下被吸附至管壁,對管網生物膜的破壞作用加強,減少了管壁微生物進入水體的風險。且以茶多酚作輔助消毒劑時,對一些致病菌和耐氯菌(假單胞菌屬、分枝桿菌屬等)有較強的抑制作用,水質生物安全性得到保障,有較好的應用前景。

近年來,膜技術在飲用水處理中的應用廣受關注。超濾膜的能耗較低且可有效去除水中的細菌、病毒、“兩蟲”等,也可去除富力酸、腐殖酸等有機物,具有出水水質穩定、無消毒副產物等優點,以超濾為核心的第三代城市飲用水凈化工藝在我國大型水廠應用始于2004年。但超濾出水在管網輸送和貯存過程中仍可能受到二次污染,主要原因是管壁發生物理、化學、電化學、微生物等作用形成了管壁沉積物,在老化作用或水流沖刷作用下脫落,影響水質安全。因此考慮在超濾出水中投加茶多酚,增加消毒持續作用,控制管網微生物的再生長。目前已有研究表明茶多酚處理超濾出水時的較優投加量為5 mg/L,48 h后水中剩余濃度為2.11 mg/L,可保證消毒效果。今后還需要對茶多酚作用于超濾出水后的消毒產物及其安全性、微生物抑制與同化、管壁顆粒物的吸附與解吸、管壁微生物的生長及對茶多酚消毒的逆向作用進行深入研究,揭示茶多酚消毒管網微生物的抑制機制,建立與膜技術結合的茶多酚消毒工藝,切實保障給水管網水質安全性。