336只蟋蟀做一個面包,食用昆蟲全球走俏

今年2月,歐盟委員會宣布,批準將蟋蟀作為食物,投入市場,這是自2020年以來,繼黃粉蟲和蝗蟲之后,歐盟批準的第三種可用作食物的昆蟲了。而在今年3月的全國兩會上,全國政協委員、昆蟲學專家、中國林業科學研究院首席專家楊忠岐提交了“把食用昆蟲加入國人食品目錄清單”的提案。食用昆蟲正成全球網紅食品。

千年食蟲史

我國是最早利用和食用昆蟲的國家之一,可以追溯到先秦時期,且有文字可考。《周禮·天官》中,記錄了用白色蟻卵做成的醬——蚳醢(音“池海”)的用途。

唐宋時期的民間飲食文化中,食用蝗蟲很常見,不過多見于饑荒場景。寫于明代的《本草綱目》,則記載了蟬、蜂、蠶、蟋蟀等100余種昆蟲的食用方式和藥用原理。如今,人類對于昆蟲的食用,從古代延續到了現代。世界上已知的昆蟲種類已經超過100萬種,其中可食用昆蟲約有3560種。而我國擁有15萬種昆蟲,可食用的為324種。

事實上,昆蟲本身含有的營養,超乎大家的想象。首先是蛋白質含量高。可食用昆蟲的蛋白質一般可以占到其干重的30%~70%,超過一般畜禽、魚和禽蛋的蛋白質含量。其次,脂肪是昆蟲的第二大營養成分,昆蟲的干重中平均含有10%到50%的脂肪。更重要的是,昆蟲的膽固醇含量比一般常見食物低。

全球食用現狀看好

從全球來看,食用昆蟲的進展不盡相同。在西方,2017年5月,瑞士政府修訂食品法,容許食物供應商選用螞蚱、黃粉蟲、蟋蟀為食材,瑞士也成為歐洲首個公開銷售昆蟲食品的國家。

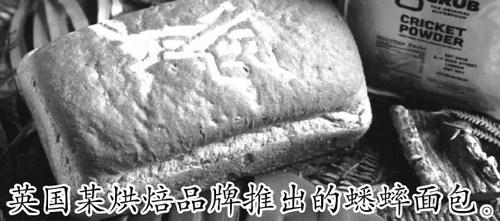

2020年7月,歐盟委員會批準黃粉蟲成為歐盟市場的新型食品,該昆蟲可以以粉末的形式,加入餅干或意大利面等食物中。這是歐盟第一次批準昆蟲作為食品。2021年11月,歐盟委員會又批準將蝗蟲作為一種新型食品。今年2月,蟋蟀成為被批準的第三種昆蟲,它可以經冷藏或干燥后以整只出售,也可以作為粉末出售。目前,德國建有年產8000噸昆蟲食品的聯合加工企業,可以將玉米螟、家蠶等通過化學處理后制成罐頭。比利時有食品公司在自己的農場里定期培育蟋蟀,開發了由蟋蟀制成的餅干。2019年,英國某烘焙品牌推出用蟋蟀粉制作的面包,一個面包所用蟋蟀粉平均來自336只蟋蟀。

在亞洲,泰國國內注冊的蟋蟀養殖場有2萬家,是世界上蟋蟀養殖場最多的國家,擁有世界最先進的蟋蟀養殖體系,每年的產量可達7500噸。在韓國,含昆蟲蛋白的寵物食品市場日益壯大。2021年,據韓國農林畜產食品部估計,到2030年,國內含昆蟲蛋白寵物食品市場規模有望達到707億韓元(約合3.8億元人民幣)。

中國昆蟲開發利用十分廣泛

在中國,昆蟲養殖加工業已發展多年,在山東、天津等地許多農戶靠養昆蟲脫貧致富。食用昆蟲多見于我國少數民族地區。云南的許多少數民族因地理、歷史等原因,都保留著食用昆蟲的風俗,到當地旅游的游客,應該都聽說過“昆蟲宴”,油炸蜻蜓、涼拌螞蟻蛋(大黃蟻的卵)、油炸椰子蟲、油炸知了、油炸花蜘蛛,應有盡有。

不過,對于大部分國人來說,食用保持昆蟲原型的食物,還是有點下不去嘴。楊忠岐就表示,食用昆蟲產業化,還需國人克服心理障礙。其實,對于已經失去或隱藏了本來面貌的昆蟲食品,我們已經不知不覺吃了一些。比如,健身人士經常吃的進口蛋白粉,大部分是由碾碎的蟋蟀制作而成;我們喝的咖啡粉中,則含有低于10%的昆蟲碎片,其中以蟑螂為主;楊梅里有果蠅幼蟲,大米中有米蟲,它們都有可能進入我們口中,成為我們額外攝入的蛋白質。

值得關注的是,昆蟲除了食用,還在醫學領域做出貢獻。《中華人民共和國藥典》(2015年版)共收載藥用昆蟲及產品13種,還有9種昆蟲參與了80多種中成藥配方。

可以說,小小的昆蟲,千百年來持續不斷地為人類的生存和發展做出巨大貢獻。

(摘自《瞭望智庫》4.20)