超淺埋大角度斜交下穿高速公路頂推地道橋監測技術及成果分析*

潘世強,巢萬里,胡富貴

(1.湖南省交通科學研究院有限公司,湖南 長沙 410015;2.湖南建工交通建設有限公司,湖南 長沙 410005)

0 引言

斜交地道橋因左、右側土壓力力矩不平衡及左、右側邊墻支點位置不一致,導致頂板鈍角區形成較大彎扭應力,一般情況下控制銳角≥45°。因下穿鐵路項目頂程短,且大多采用鋼軌便梁架空、明挖頂進施工技術,因此也存在不少<45°斜交角度的項目[1-4]。下穿高速公路頂推項目存在頂推長度大、暗挖頂進技術特點,不僅結構運營期受力復雜,而且施工期因平面不平衡力矩存在,導致平面姿態難以控制,鋼盾構頂推過程中受扭較嚴重問題,因此實際項目中很少見到交叉角度<45°的下穿公路頂推項目。

下穿公路頂推項目的合理覆土深度為1.2~2.0m。一般認為,下穿公路頂推地道橋的覆土厚度<1.2m 即可視為超淺埋項目。覆土淺,路基土體在盾構及地道橋摩擦力作用下形成較大塑性區和剪切變形區,導致路面沉降較大,甚至出現路面開裂、跳車等病害。覆土深,頂板承受的土壓力過大,導致整體頂力增大,也會造成較大路面沉降。2006年,河南省道常付線漯河境內改建工程地道橋下穿京珠高速公路,斜交角度70°,最小覆土厚度90cm,路面沉降達120mm[5]。2015年,湖南省長沙市花卉路下穿京港澳高速公路主線及李家塘互通H匝道,斜交角度62°,最小覆土厚度1.2m,路面最大沉降量25mm,頂推效果良好,是湖南省目前最大斜交角度的成功案例。2019年,G30連霍高速公路新疆境內小草湖—烏魯木齊段改擴建工程4改8項目中,新建互通匝道及G312國道下穿南疆鐵路45°斜交地道橋頂推施工便出現過盾構墩柱變形較大且首節端部與盾構固結點處混凝土撕裂的工程問題[6]。

1 工程概況

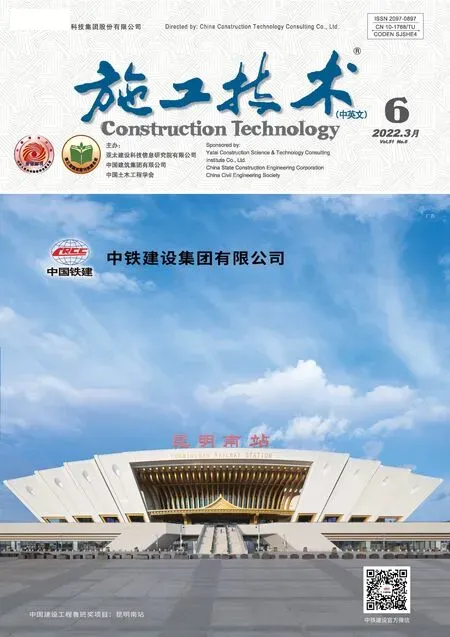

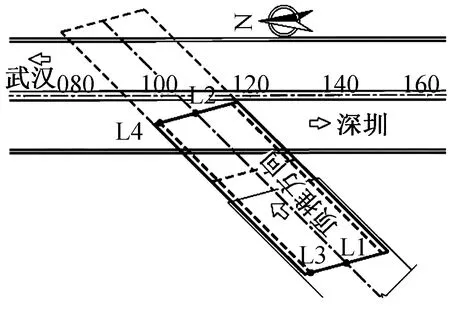

平伍高速公路平江南互通E匝道與平汝高速公路NK1+100.2處相交,相交角度45°。采用斜交斜做正頂設計施工方案,如圖1所示。E匝道地道橋為單孔結構,斷面尺寸16.9m×9.5m,分3節預制,每節長16m,合計48m。本項目頂推地道橋具有如下特點:①地道橋預制銳角60°,頂進方向45°;②覆土厚度97~124cm;③頂進方向左側需破除一個老蓋板通道,給工程帶來極大風險。大角度斜交且最小覆土厚度僅97cm,是目前湖南省內最復雜的下穿高速公路頂推項目,在全國頂推項目中也極罕見。

圖1 地道橋布置(單位:cm)

本項目下穿高速公路路基,地層自上而下依次為路面結構層、路基填土、全風化泥質粉砂巖層、強風化泥質粉砂巖層,地道橋主要位于填土層和全風化泥質粉砂巖層。

2 監測方案及成果分析

根據以往工程經驗及該項目的工程特點,在頂進施工過程中,進行以下幾方面實時監控[7]:①上部高速公路路面沉降監測;②地道橋頂進姿態監測;③盾構支架應力監測;④老涵洞側墻的位移收斂監測。從監測成果分析,該項目監測體現出的工程問題主要集中在路面沉降和橋位平面偏轉上。

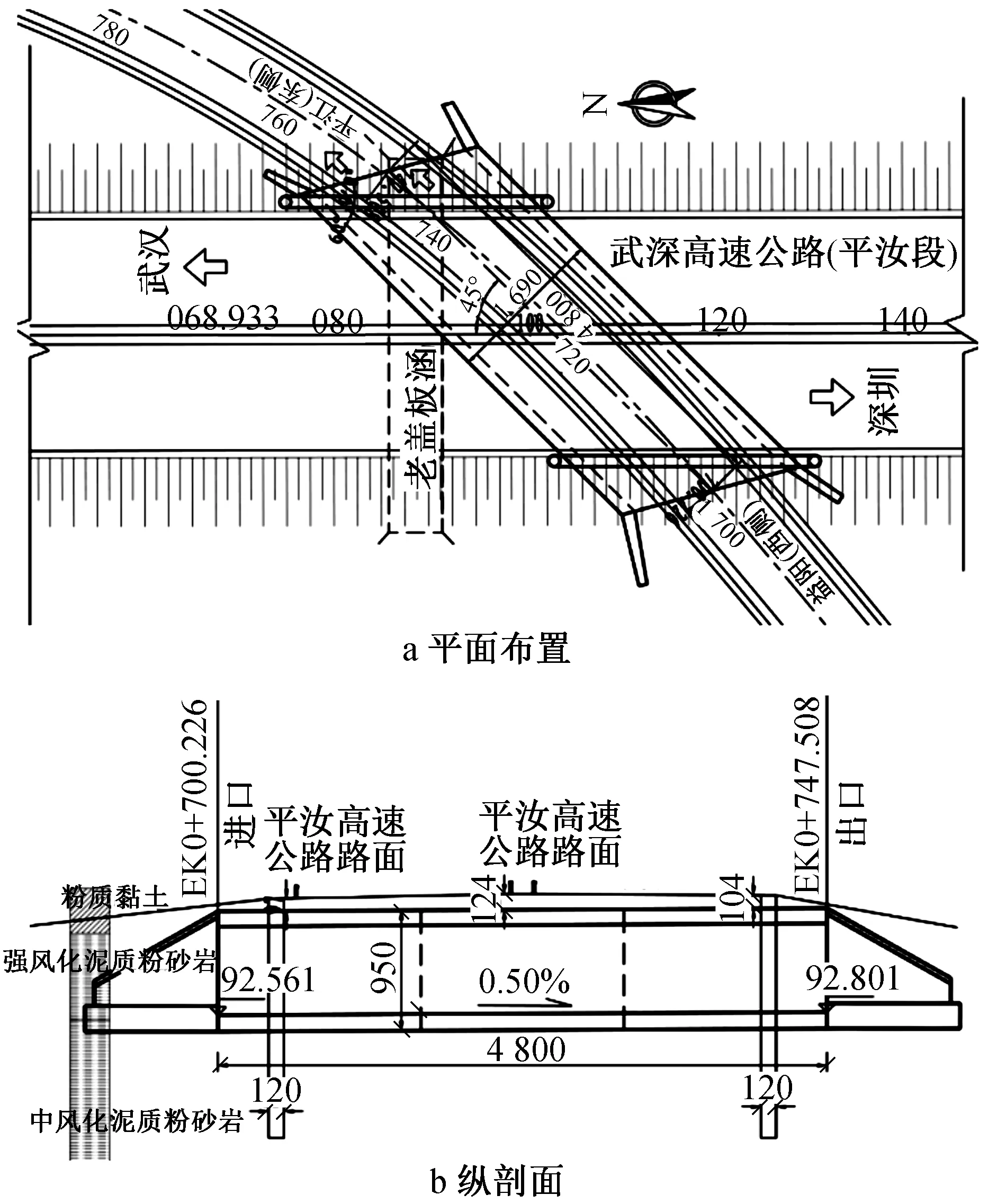

頂推地道橋路面沉降測點布置如圖2所示,其中路面沉降監測F型測點采用水準儀監測,測點布置于硬路肩及行車道上;J型測點采用具有無線數據傳輸功能的電感式靜力水準儀監測,測點位于中央分隔帶的綠化帶上。為方便展現路面沉降與掌子面間的相對關系,在圖3中繪制左、中、右3個頂程標尺,零點為盾構安裝就位后子盾構的前端,因此頂程與子盾構的開挖面等效。平汝高速公路的路線方位角180°,地道橋頂進方位角45°,地道橋及盾構預制銳角60°,因此頂進施工時,頂進方向右側較左側提前入土9.76m。

圖2 平江南互通E匝道高速公路路面沉降觀測平面布點(單位:m)

圖3 路面隆起與掌子面相對關系(單位:cm)

2.1 路面沉降

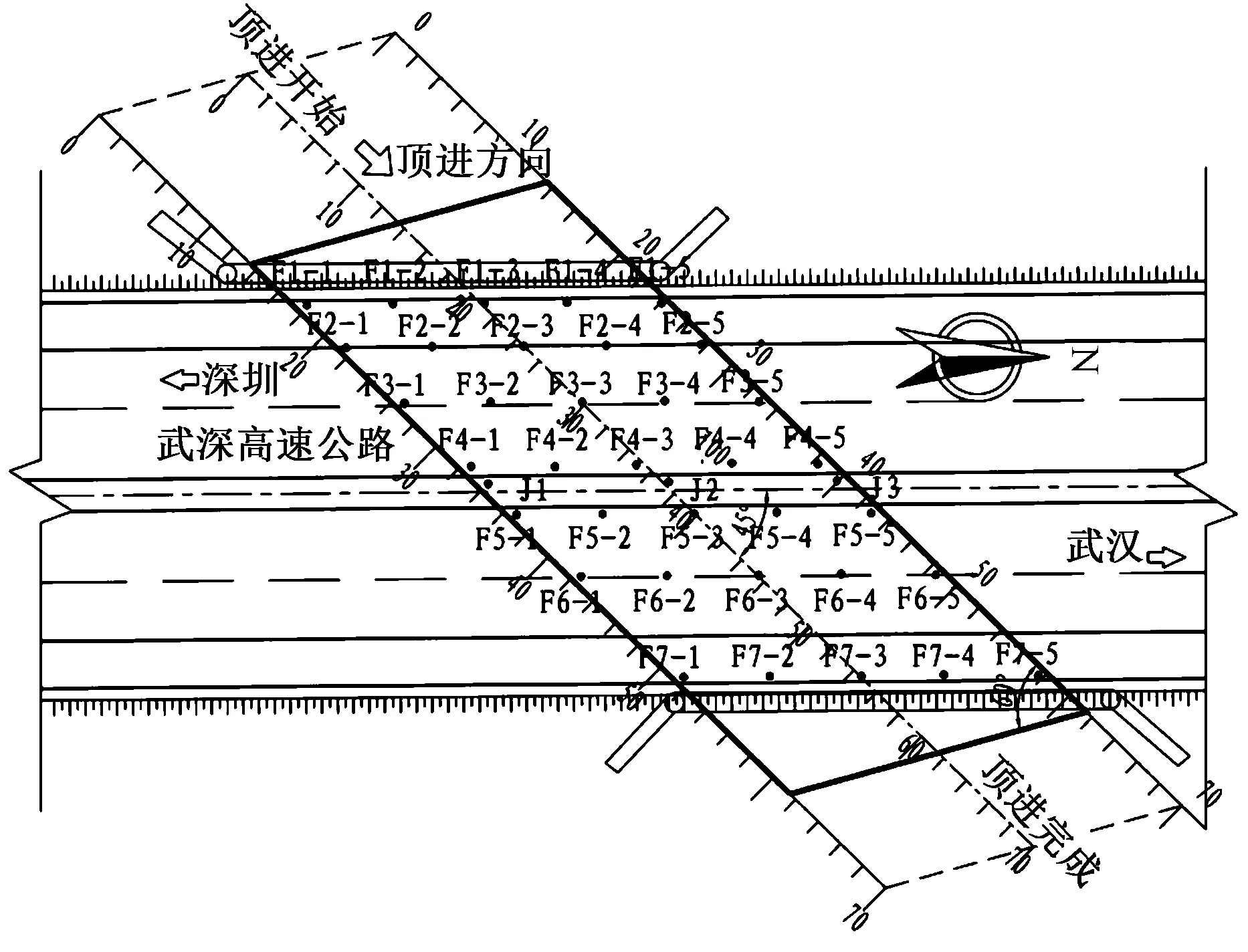

由圖3,4可看出,暗挖頂推施工對路基會造成一定的損傷和擾動。掌子面開挖處,路面會出現明顯位移。整體上說,路面表現出先輕微隆起后急劇下降的整體規律,在文獻[8-9]中也有類似的位移變形規律。具體規律如下。

圖4 F1,F4,J,F7測點豎向位移隨頂程變化曲線

1)子盾構前方1m的路面會產生明顯的路面隆起,當子盾構推進至測點正下方時路面產生最大隆起位移,之后路面開始急劇下沉。受斜交影響,右側路面較左側路面隆起時間早10m的頂程距離。路面隆起主要有2個方面原因:首要原因是該頂推項目上部覆土薄,次要原因是子盾構位于路面下的碎石結構層較松散,不能超挖,只能帶土頂進。當子盾構向前的水平推力超過上部路面(路基)巖土體的被動土壓力時,路基、路面巖土體發生剪切變形,從而導致路面隆起變形。

2)路面沉降表現出3個明顯的變形階段,分別為急劇變形階段、緩慢變形階段及固結沉降階段。受高速公路交通組織的影響,本次僅能監測到前2個階段。急劇變形階段主要發生于開挖后的7~12m,急劇變形階段與鋼盾構的長度、剛度、頂進方式有直接關系,總體而言,急劇變形階段為鋼盾構長度的1.0~1.5倍。緩慢變形階段開始于混凝土地道橋前段至測點之下,到頂推結束為止,其變形速率已呈明顯減緩趨勢,其變形主要受超挖量及地道橋頂進過程中的摩擦力控制。固結沉降階段從頂推結束至路基固結沉降結束,周期較長,本文在此不贅述。

3)總體而言,中間測點的沉降量大于兩側測點的沉降量,右側測點的沉降量大于左側測點的沉降量。中間大、兩側小的沉降變形較符合力學常規,而右側沉降較左側沉降大主要是右側子盾構掌子面開挖比左側子盾構掌子面超前所致。

2.2 地道橋姿態

地道橋姿態分為平面姿態和豎向姿態,本項目因地基承載力良好,豎向姿態控制良好,在此不做論述。但本項目受大角度斜交影響,左、右側土壓力不在一條作用線上,會形成不平衡力矩,因此需重點觀測。地道橋姿態監測主要是通過在地道橋軸線的前端和后端粘貼反射片,并通過全站儀進行平面姿態監測。如圖5所示,其中L2為前端測點,L1為后端測點。

圖5 地道橋平面姿態監測布置

由圖6可看出,地道橋從空頂到頭部出土,根據左、右側土壓力分布的不同,共表現為7個狀態。地道橋受力簡圖如圖7所示,從圖中可看出,因左、右側土壓力不在一條作用線上,因此會產生不平衡力矩,不平衡力矩的大小與地道橋實際位置有較大關系。不平衡力矩的存在會導致地道橋的平面偏轉,從而導致不同位置的土壓力調整并最終達到新的平衡狀態。

圖6 地道橋頂推狀態(單位:m)

圖7 力學模型

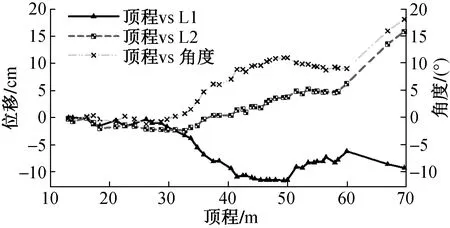

由圖8可看出,頭部L2測點呈現先左偏后右偏趨勢,最大右偏量15.7cm,尾部L1測點整體呈現左偏趨勢,最大左偏量9.1cm,地道橋平面整體呈現順時針旋轉,最大偏轉角18′。地道橋開始表現為左偏趨勢,與右側先入土具有直接關系。當地道橋左側入土且左側土壓力力矩大于右側土壓力力矩后,地道橋頭部呈現右偏趨勢。頂程在50~60m范圍右偏趨勢降低,這與地道橋左側老涵洞無土壓力有關。地道橋右側首先出土,右側土壓力力矩明顯減小,從而導致最后70~80m頂程呈現急劇右偏趨勢。

圖8 地道橋平面偏位隨頂程變化曲線

3 設計施工注意事項

從監測數據分析,超淺埋大角度斜交頂推地道橋項目在施工過程中影響最大的2個控制因素是路面沉降和平面姿態。設計施工過程中應尤為注意以下幾個問題。

1)設計過程中應避免出現超淺埋問題,有條件的情況下盡量將頂推項目的覆土高度調整至1.2~2.0m,極限條件下建議覆土厚度≥1.2m。

2)斜交角度受路線總體控制,但斜交角度>45°情況應盡量避免,迫不得已可選用45°的斜交角度,但應盡量將地道橋銳角控制在60°以上,這對糾偏控制相對有利。

3)斜交地道橋受平面不平衡力矩影響,肯定會出現平面偏位,目前糾偏最常用的有效方式是通過增加銳角側的千斤頂數量來減少不平衡力矩影響。

4)對于目前采用兩側超欠挖方式來達到糾偏目的,筆者認為這種操作方式有待商榷。以本項目為例,受不平衡力矩影響,地道橋會產生順時針旋轉,常規操作方式是通過左側超挖、右側欠挖,以引導地道橋逆時針旋轉。但實際上,右側欠挖會增加右側路基土體的摩擦力,會進一步增加順時針方向的不平衡力矩,有可能加劇偏位。

5)施工過程中應加強施工監測,特別是重視路面沉降和地道平面姿態監測。如本項目地道設計坡率0.5%,實際滑板預制坡率0.2%,地道入土后對頂推坡率進行了急劇抬升,導致門框梁開裂和硬路肩路面開裂,如圖9所示。后來通過結合監控數據對地道進行緩慢調坡,使此病害得以控制。另外,平面姿態監測對調整中繼間千斤頂布置也具有較好的指導意義。

圖9 現場病害照片

4 結語

本文以湖南省平伍高速公路平江南互通E匝道下穿平汝高速公路為工程背景,結合依托項目“超淺埋大角度斜交”的工程特點開展了現場監測和常規力學分析,得到如下結論。

1)下穿高速公路頂推地道橋的路面沉降整體表現為“先隆起后沉降的總體規律”,且沉降分為明顯的3個階段,即急劇變形階段、緩慢變形階段及固結沉降階段。

2)大角度斜交會增加下穿高速公路地道橋的糾偏難度。本文建議的最大斜交角度≤45°,且建議地道橋的預制銳角應控制在60°以上。

本項目未對路基的水平運動規律進行深入監測,這在以后類似工程項目需注意。建議下一步對路面的水平運動規律展開監測,如通過全站儀對路面、出口制動梁進行水平位移監測,甚至在中央分隔帶及出口側設置測斜管,對整個路基的深部水平位移進行監測。這對掌握路基在頂力作用下的位移運動規律具有重要指導意義。