襄陽沉管隧道管節水力壓接及精調系統計算分析*

仇正中,劉陪陽,胡嘉懿

(1.中交第二航務工程局有限公司,湖北 武漢 430040;2.長大橋梁建設施工技術交通行業重點實驗室,湖北 武漢 430040;3.交通運輸行業交通基礎設施智能制造技術研發中心,湖北 武漢 430040;4.中交公路長大橋建設國家工程研究中心有限公司,湖北 武漢 430040;5.湖北文理學院,湖北 襄陽 441000)

0 引言

沉管隧道是一種跨越江河、海灣的水下交通隧道結構形式,從1910年美國底特律水底鐵路隧道建成算起,已有超過100年的歷史[1]。我國沉管隧道起步較晚但發展迅猛,陸續建成廣州珠江隧道、寧波甬江隧道、上海外環隧道、南昌紅谷隧道和港珠澳大橋沉管隧道等。隨著沉管隧道的逐漸增多,不同環境、地質條件下,沉管隧道施工工藝有所不同[2]。

沉管隧道關鍵施工工藝包括管節預制、管節出塢、管節浮運及沉放安裝等,其中管節沉放安裝是施工的重難點和關鍵點。不同的基礎處理方式、不同的水力壓接流程、不同的精調系統等都會影響管節沉管安裝精度[3]。沉管管節在水力壓接作用下與已安裝沉管對接,根據貫通測量結果,若待安裝沉管軸線偏差超過設計要求,需借助精調系統調節待安裝沉管軸線。國內外常用的沉管精調系統主要有內調法和外調法。內調法為通過管內頂推待安裝沉管對接端邊墻,使得待安裝沉管尾端實現糾偏的方法,厄勒海峽沉管隧道、多摩川沉管隧道等均采用該方法。內調法需大量千斤頂進行頂推作業,同步性要求很高;需在沉管尾端外墻內部設置凹槽和預留孔,設備需提前安放;對沉管剛度要求很高,精調效果也相對較差。外調法一般采用沉管尾端橫調纜進行糾偏,操作簡單,糾偏能力強,對沉管剛度要求低,天津海河隧道、南昌紅谷隧道等均采用外調法。雖然外調法在內河沉管隧道中應用相對較多,但對其精調能力計算的研究相當有限,更多依靠現場工人的實操經驗,因此研究沉管管節水力壓接過程、分析沉管外調法精調過程很有必要[4]。

1 工程概況

襄陽市東西軸線道路工程魚梁洲段起點位于規劃旭東路東側,與東西軸線上跨大慶東路高架橋梁相接,兩過漢江和下穿魚梁洲后,東連東津區橫七路,工程終點位于縱四路西側,與上跨縱四路的東西軸線高架橋梁連接,主線全長5.4km。隧道工程包含樊城明挖隧道314m、西汊沉管351m、魚梁洲暗埋段3 580m、東汊沉管660m、東津明挖隧道495m。主線以-4.8%縱坡下穿沿江大道、漢江西汊,以4.8%縱坡“爬上”魚梁洲,魚梁洲段隧道縱坡為0.3%,-0.3%,-4.695%,以-0.9%和4.8%縱坡下穿漢江東汊后接入東津橫七路,止于縱四路西側(見圖1)。

圖1 工程地理位置

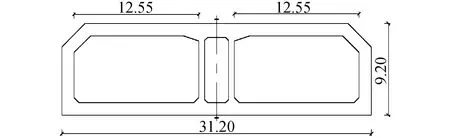

東汊沉管660m包括6個標準管節+1個短管節,標準管節E1~E6管節采用4×120.5m+2×86.5m的長度組合,短管節ES長度為5m;西汊沉管351m包括4個標準管節+1個短管節,標準管節W1~W4 管節采用4×86.5m的長度組合,短管節WS長度為5m。E1+ES管節、W4+WS管節干塢內拉合成整體,東、西汊沉管管節均為直線段管節。沉管隧道方案采用兩孔一管廊方案,結構側墻及頂、底板厚度均為1.25m,采用0.6m厚、結構寬31.2m、高9.2m中隔墻,如圖2所示。

圖2 沉管隧道橫斷面布置(單位:m)

2 計算思路

2.1 水力壓接計算

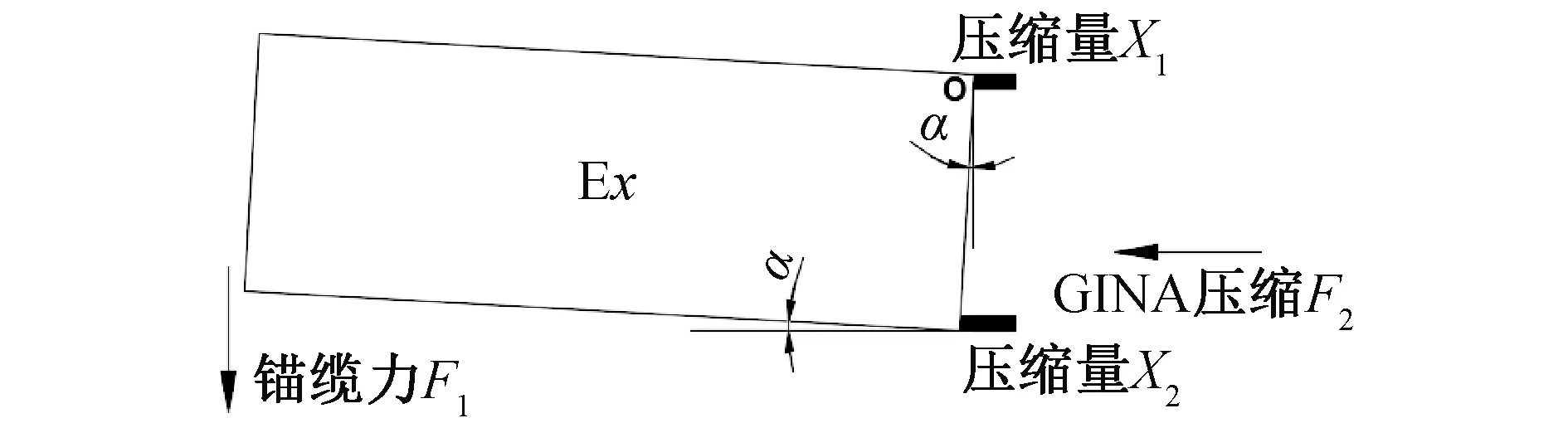

沉管管節水力壓接是指兩條管節封門間通過GINA止水帶形成一個相對水密空間后,將封門間的水排出,利用待安裝管節尾部的水壓力將其向已安裝管節方向壓接的過程[5]。沉管管節水下壓接過程中受力情況如圖3所示。

圖3 管節水力壓接受力分析

以Ex管節為例,管節在水力壓接過程中受到左側水壓力F1、右側水壓力F2、摩擦力f,管節最大縱坡為4.8%,角度較小,可將摩擦力f考慮為水平方向。當右側GINA止水帶密封,水力壓接開始,右側水壓力F2=0時,管節水力壓接完成。

2.2 精調系統計算

管節安裝時其自由端的軸線可能會產生偏差,一般產生偏差的原因有:①管段預制誤差;②GINA止水帶各段彈性變形量不均勻。當管節安裝產生偏差時,通過外調法(尾端精調系統)進行管節糾偏[6],即給管尾軸線一個相反的預偏量,然后管尾的橫調系統收緊,給一定預張力,控制管尾偏移,從而達到糾偏效果,沉管管節糾偏如圖4所示,水力壓接計算如圖5所示。

圖4 沉管管節偏位

圖5 水力壓接計算示意

假定Ex管節水力壓接時出現軸線偏差,兩側GINA止水帶壓縮量分別為X1,X2,在錨纜力F1作用下進行管節調偏。旋轉中心為O點,由計算得出X1和X2間差值,即可分析管節偏差值。

3 GINA止水帶壓縮分析

3.1 計算參數選取

沉管管節設計水位高程62.730m,不同管節管尾底高程如表1所示。

表1 管節尾部底板高程 m

根據以往沉管工程案例,沉管管節下沉時負浮力多選擇在1%~2%的管節自重,如日本多摩川隧道、寧波常洪隧道負浮力1%[7]及韓國釜山沉管隧道負浮力1.5%等,本項目沉管下沉負浮力取1%。通過沉管與含壟溝卵石墊層摩擦試驗研究,確定沉管與墊層摩擦系數取0.43[8]。

3.2 管節水力壓接荷載分析

沉管管節初步壓接完成后,在已安裝管節內,打開上部空氣閥及壓載管路進水閥門。當接頭空腔內的剩余水排出,水頭為0時,完成水力壓接工作。東、西汊沉管管節水力壓接完成后,管節受力情況如表2所示。

表2 沉管管節水力壓接荷載分析

本工程選用株洲時代SHA型GINA止水帶,根據不同水壓力,壓縮變形曲線如圖6所示。

圖6 GINA止水帶壓縮變形曲線

根據GINA止水帶水密性試驗報告,沉管管節接頭防水要滿足設計要求,止水帶壓縮量需達到40~60mm(考慮100年老化松弛條件),考慮隧道的靜力和抗震工況,最大張開量為22mm,首次采用國產化GINA止水帶,建議10%的誤差,因此GINA止水帶最小壓縮量約90mm。由圖6可知,ES+E1,E1~E2間GINA止水帶選用SHA40型,其余管節間選用SHA50型能滿足止水帶壓縮量要求。不同管節GINA止水帶壓縮量如表3所示。

表3 GINA止水帶選型及壓縮量

由表3可知,東汊GINA止水帶壓縮量最大為105.5mm,最小為97mm,總計壓縮量710.5mm;西汊GINA止水帶壓縮量最大為103mm,最小為95.5mm,總計壓縮量498.0mm。

3.3 管節水力壓接過程計算

沉管管節水力壓接過程為,從拉合千斤頂將GINA止水帶拉至密封狀態開始,到鋼管殼內水排完為止。分析整個水力壓接過程中GINA止水帶壓縮量的變化情況,能很好地指導現場施工。以水頭最大的東汊E5管節為例,分析水力壓接過程中GINA止水帶的變化情況。水力壓接過程根據鋼管殼內排水水頭分析,不同管節按不排水與排水2,4,6,8,9.2m計算,如表4所示。

表4 E5管節水力壓接過程中GINA止水帶壓縮量

東、西汊不同管節水力壓接過程中GINA止水帶壓縮量如圖7所示(ES+E1,WS+W4為塢內拉合)。

圖7 東、西汊管節水力壓接過程中GINA止水帶壓縮量

由圖7可知:①隨著鋼端殼內水位降低,GINA止水帶壓縮量逐漸增大,直至水力壓接完成;②SHA40 型GINA止水帶剛度較小,水力壓接過程中,壓縮量變化最明顯;③采用SHA50型GINA止水帶的管節中,W1管節壓縮變化最明顯,GINA止水帶壓縮量增加11.7mm;E5管節壓縮變化最小,GINA止水帶壓縮量僅增加7.5mm。水深越大,水力壓接過程中GINA止水帶壓縮量增加值越小。

4 精調系統分析

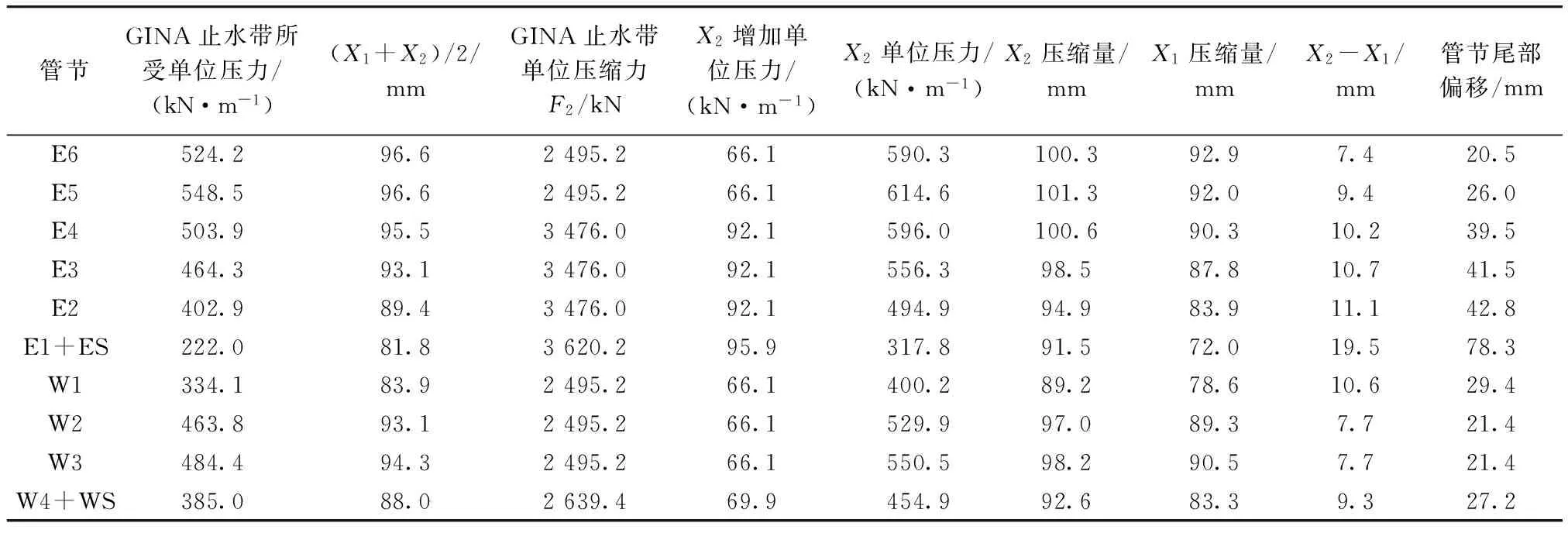

通過水中錨樁提供給管節尾部一個預張力,從而達到糾偏效果。水中錨樁的設計荷載為600kN,若管節尾部偏差過大,無法通過精調系統進行管節尾部調整時,管節沉放失敗,需使管節重新上浮,重新對接安裝。因此,分析不同管節進行精調的偏差范圍,可很好地指導現場施工。管節精調系統應在管節水力壓接開始時進行調整,管節精調系統調整范圍計算如表5所示。

表5 精調系統糾偏

不同管節對接,管節尾部偏移值小于表5中數值即可通過精調系統進行糾偏。安裝控制難度最大的為E6管節(GINA止水帶材質SHA50),管節尾部偏移超過設計偏差值±20.5mm時便不能通過精調系統進行管節調位;控制難度最小的為E1+ES管節(GINA止水帶材質SHA40),管節尾部偏移不超過設計偏差值±78.3mm時可通過精調系統進行管節調位。

5 結語

本文通過分析襄陽內河沉管隧道管節水力壓接及精調系統施工過程的受力情況,對GINA止水帶壓縮及精調調位進行量化分析,得到結論如下。

1)ES+E1,E1~E2管節間選用SHA40型GINA止水帶,其余管節選用SHA50型GINA止水帶。不同管節GINA止水帶壓縮量均在(100±10)mm,最大壓縮量105.5mm,最小壓縮量95.5mm。東汊管節GINA止水帶總計壓縮量710.5mm,西汊管節GINA止水帶總計壓縮量498.0mm。

2)隨著管節間鋼端殼內水位降低,GINA止水帶壓縮量會逐漸增大。SHA40型GINA止水帶剛度較小,水力壓接過程中GINA止水帶壓縮量增量最大。其余管節水深越大,水力壓接過程中GINA止水帶壓縮量增加值越小,在7.5~11.7mm。

3)沉管管節精調系統采用外調法,沉管管節精調難度最大的為E6管節,最小的為E1+ES管節,不同管節調整的范圍不同,管節精調設計偏差值調整范圍在20.5~78.3mm。