無錫夏季近地層臭氧復合污染及其前體物VOCs的特征分析

宋大偉,顧雪松,耿 磊,東 梅

(江蘇省無錫環境監測中心,江蘇 無錫 214000)

近年來,隨著工業化、城市化進程的快速推進,區域性臭氧污染已成為影響長三角區域環境空氣質量的首要問題[1-2],近地層臭氧通過其前體物NOX和VOCs在太陽輻射作用下經過光化學反應生成[3-5],臭氧濃度變化還受區域輸送和平流層下傳等過程的影響[6-7]。目前對于臭氧立體觀測,可以通過地基激光雷達遙感和衛星遙感進行探測,其中作為主動遙感大氣的監測設備,差分吸收激光雷達由于具有探空分辨率高,可以持續探測大氣污染物時空分布特征[8]。Xing等[9]人利用差分吸收激光雷達探測了上海市臭氧的垂直分布特征,結合OMI衛星反演發現臭氧濃度的增加主要是本地產生,傳輸不是主因;何國文等[10]基于差分吸收雷達資料,分析近地層臭氧廓線變化特征,結果表明低空臭氧與地表臭氧的疊加機制加重地表臭氧污染程度,導致地表臭氧超標與低空高濃度相伴出現。多項研究均表明,對流層中多項前體物與臭氧存在顯著相關性,前體物的光化學反應對臭氧生成有積極的促進作用[11-12]。

長三角地區的臭氧污染研究已經開展了很多,但近地層高空臭氧和地面臭氧復合污染作用研究較少,特別是復合污染下,光化學反應中VOCs各組分變化研究缺乏。因此,本文利用差分吸收臭氧雷達結合氣象再分析數據,統計并分析無錫市夏季臭氧復合污染過程,研究其對近地面臭氧監測濃度的影響,同時得出VOCs各組分的光化學特征,以期為夏季臭氧預測預警提供有效手段,為臭氧污染治理提供技術支撐。

1 站點與數據來源

1.1 采樣時間和點位

采樣時間為2020年7月1日-8月31日,采樣點位為無錫市經開區東絳監測站點(120.13°E,31.52°N),東絳點位為市建氣站。該點位周邊北部為梁塘河濕地公園,東邊南湖大道僅早晚高峰車流量較大,其他方向居民區為主,無其他明顯排放源。

1.2 分析方法

臭氧生成潛勢OFP的計算方法:采用最大增量反應活性系數法(MIR系數法)計算VOCs的OFP.MIR系數是Carter基于化學反應機制、考慮了不同VOCs的動力學活性、經實驗推導得出,它被廣泛用于不同VOCs對O3生成重要性的整體評估,本文采用文獻[13]的MIR系數,OFP的計算公式如下:

式中:OFPi為第i種VOCs組分的OFP;MIRi為第i種VOCs組分在O3最大增量反應中的O3生成系數,[VOCs]i為第i種VOCs組分的濃度。

2 結果與討論

2.1 觀測期間地面臭氧濃度概況

2020年7-8月,無錫市臭氧8 h平均濃度為193 μg/m3,日最大8 h平均濃度范圍為57~220 μg/m3,其中輕度污染14 d,中度污染1 d,首要污染物均為臭氧,臭氧是影響無錫市夏季環境質量的唯一指標。

2.2 對流層臭氧復合作用

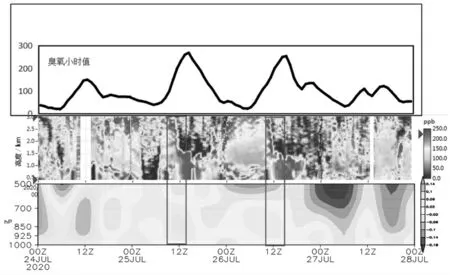

在觀測期間,多次發現污染日出現高空臭氧下沉與地面臭氧的復合現象。本文定義污染日中有復合作用的為復合污染日,無明顯復合作用的為無復合污染日,針對這兩類污染情況進行統計分析。復合污染是否發生判斷標準,一是臭氧雷達監測,二是大氣垂直運動。如圖1所示,復合污染日以7月25-26日為例,雷達監測兩日11時前后均發生高空和低空臭氧濃度相交現象。大氣垂直運動對應時段均有氣團下沉現象,當氣象條件有利于臭氧生成,高空下沉疊加本地生成,造成地面臭氧監測濃度快速上升。

圖1 復合污染日7月25-26日臭氧雷達監測和大氣垂直運動

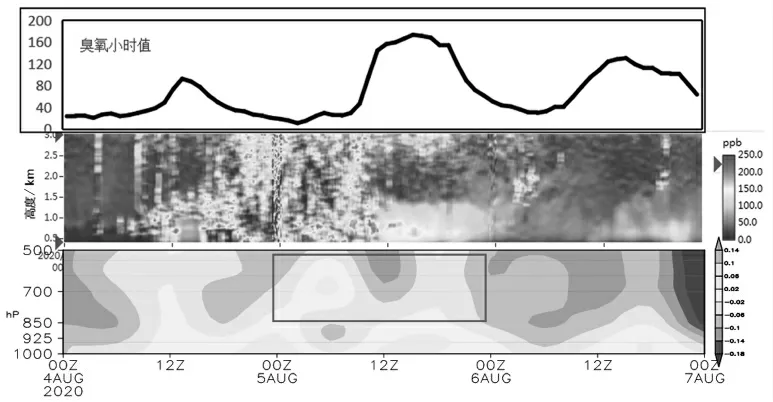

如圖2所示,無復合污染日以8月5日為例,5日上半夜實況有弱降水過程,判斷雷達數據前期為噪點,12時后底層出現較高濃度臭氧,高空無臭氧下傳現象。大氣垂直運動顯示5日全天邊界層中上部以上升氣流為主,不利于高空臭氧與地面復合,近地面臭氧以局地產生為主。

圖2 無復合污染日8月5日臭氧雷達監測和大氣垂直運動

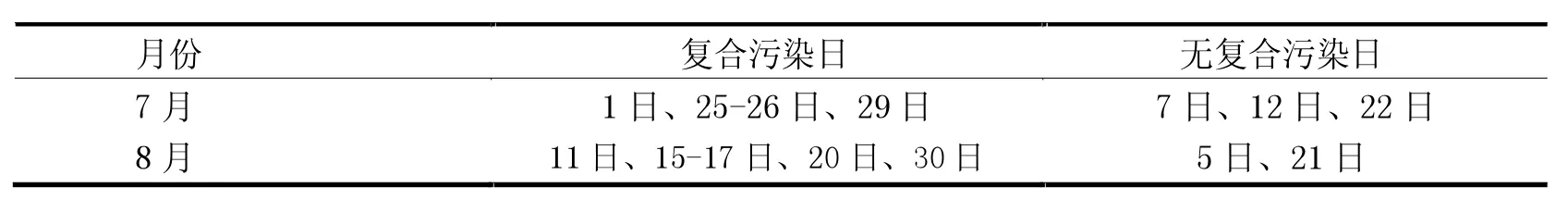

經統計,7-8月共15 d污染日中,復合污染日有10 d,占比66.7%;無明顯復合污染日5 d。具體日期見表1,連續性污染日中多有復合作用現象發生。

表1 7-8月臭氧污染日分類

2.3 兩類污染日統計分析

復合作用下日超標時段延長,超預警標準小時值(148 μg/m3)時段為11時至19時,最大8 h濃度平均為218 μg/m3,全天超預警時段時較無復合污染日長2 h,峰值較無復合污染日高16.6%。

復合作用影響下的臭氧增幅區域依次為沿太湖帶、城郊和城區。沿太湖帶臭氧濃度較城區高特征分布,一是沿太湖帶綠化較城區更為密集,濕度大,天然源VOCs及城區向外擴散的VOCs在復合作用下更易導致臭氧生成貢獻率高;二是城區因大量的機動車尾氣易產生CO、NO等排放源,與臭氧發生化學反應產生滴定效應,因此增幅較小。

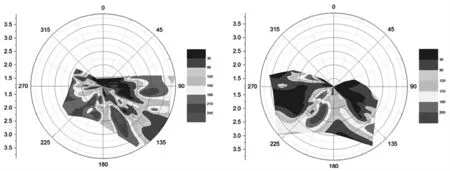

臭氧濃度極坐標顯示,復合污染日臭氧高濃度區域(濃度高于240 μg/m3)主要來自東南方向,無復合污染日高濃度區域(濃度高于200 μg/m3)主要來自西南方向,風速均以2.0~2.5 m/s微小風為主。如圖3所示。

圖3 復合污染日(左)和無復合污染日(右)臭氧濃度風向風速極坐標圖(單位:μg/m3)

2.4 兩類污染日VOCs及各組分變化特征

復合污染日和無復合污染日VOCs日變化均呈現明顯的雙峰規律,峰值分別出現在凌晨3-4時和晚上20時,傍晚濃度短時峰值主要受下班高峰期時交通源集中排放影響,夜間濃度持續高值與區域大氣邊界層高度及局地源排放有關。兩類污染日VOCs時序變化區別主要白天段8時至16時,復合污染日VOCs下降速率較無復合污染日快,現象表明在復合污染日下有更多的VOCs在此時間段內參與了大氣光化學反應。

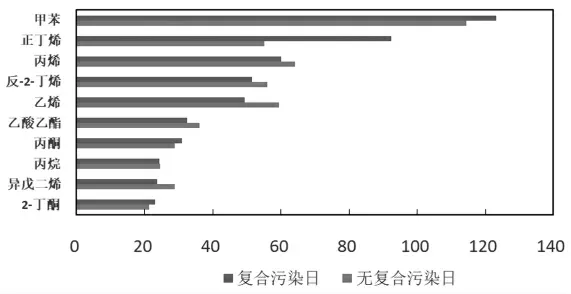

臭氧OFP生成潛勢前十組分具有一致性,主要為芳香烴、烯烴和OVOCs中醛酮類化合物如圖4所示。復合污染日中貢獻最高的分別為甲苯、正丁烯、丙烯,其中正丁烯生成貢獻高于無復合污染日67.5%。根據無錫地區常用VOCs示蹤物表明,溶劑涂料、石化等行業總體VOCs排放比重高,在復合污染日中臭氧生成貢獻突出。

圖4 臭氧生成潛勢(單位:μg/m3)

3 結論

(1)7-8月長三角區域高空西北下沉氣流,地面靜穩型天氣結構有利于對流層中上部的臭氧及氣態前體物逐步向地面擴散發生復合作用,是無錫市15 d臭氧污染日中有10 d發生復合污染的重要原因。

(2)復合作用下日超標時段延長,臭氧峰值高。復合作用影響下的臭氧增幅區域依次為沿太湖帶、城郊和城區。天然源VOCs及城區向外擴散的VOCs在復合作用下更易導致臭氧生成貢獻率高。

(3)污染日東絳VOCs日變化呈現明顯的雙峰規律,9-16時復合污染日VOCs下降速率較無復合污染日快。臭氧生成潛勢前十組分具有一致性,主要為芳香烴、烯烴和OVOCs中醛酮類化合物,復合污染日中貢獻最高的分別為甲苯、正丁烯、丙烯,常用VOCs示蹤物表明污染源排放主要涉及溶劑涂料、石化等相關行業。