土巖組合地層暗挖隧道側穿砌體結構影響研究

陳啟輝邵大偉董亞楠邵廣彪

(1.山東建筑大學 土木工程學院,山東 濟南 250101;2.濟南軌道交通集團有限公司,山東 濟南 250014)

0 引言

城市地下交通隧道大多數(shù)因位于主干道的下方而采用淺埋暗挖方法進行施工,部分城市由于巖石覆蓋層較薄,土巖地層轉換較快,使得隧道結構處于土體、巖體組合介質中,圍巖體物理力學參數(shù)急劇變化將給隧道施工安全帶來更多風險。

淺埋暗挖隧道施工引起的地表變形以及對鄰近已建建筑物影響已開展了相關研究,常用研究方法有解析法[1-2]和數(shù)值模擬法[3-7]。解析法一般假定周圍介質單一,基于彈性力學、材料力學等的力學原理,進行材料的容許極限變形及受力計算,對于土巖組合地層由于介質復雜而難以分析。數(shù)值模擬方法可更好地反映周圍介質情況,已有研究可分為兩類,即(1)將隧道與上部結構分別建模,通過計算隧道開挖模型得到地表沉降,再將地表沉降施加到上部結構,進而分析對其影響,該類方法應用具有一定的局限性;(2)將隧道-圍巖-上部結構整體建模,同時得到隧道開挖引起圍巖與上部結構的變形及受力破壞特征。

目前對土層及軟弱圍巖條件下的隧道施工影響研究較多[8-11],而針對典型土巖組合地層條件下,由于上部土體與下部巖體直接突變,淺埋暗挖隧道施工引起的土體變形和周邊建筑物破壞情況尚未開展深入研究。濟南市玉函路隧道工程位于城市密集區(qū),兩側有大量20世紀80、90年代砌體結構建筑物,且該隧道所在地層為濟南市典型的上土下巖條件,即上部主要為粉質黏土、下部為石灰?guī)r,土巖變化迅速。基于此,針對鄰近隧道的某砌體結構,采用數(shù)值模擬分析方法,建立隧道-圍巖-上部結構整體有限元模型,研究了土巖組合地層淺埋暗挖隧道側穿施工對鄰近砌體結構的影響規(guī)律,研究成果可用于指導砌體結構的預先加固措施。

1 有限元計算模型

1.1 模型尺寸及參數(shù)選取

玉函路地下交通工程為雙洞隧道,其中單洞隧道截面跨度為11.13 m、洞高為9.23 m,一般地段覆土厚度為9~10.5 m,屬于淺埋隧道,所在地層為濟南市典型的上土下巖分布地層,在上部10~15 m范圍條件主要為粉質黏土,其下迅速過渡為石灰?guī)r,巖體質量等級一般為Ⅳ級,部分地段為Ⅲ級。隧道采用臺階法進行施工,施做超前小導管進行超前支護,初期支護采用型鋼格柵噴射混凝土,面層厚度為0.3 m、二襯厚度為0.35 m。

距隧道左洞中線約10 m位置處有3層砌體結構一棟,結構縱墻方向與隧道橫斷面一致,建于20世紀90年代初期,其層高為3 m、建筑縱墻長度為21.2 m,而總高為9.56 m;基礎采用C20混凝土條形基礎,埋深為1.3 m;橫墻承重,構造柱設置于橫墻兩端及中間位置,縱墻開窗,尺寸為1.6 m×1.2 m,窗下與底圈梁距離為1.2 m;橫墻厚度為0.37 m、縱墻厚度為0.24 m,構造柱尺寸同墻厚,樓板厚為0.12 m、圈梁高度為0.2 m。

采用MIDAS/GTS建立二維彈塑性有限元整體模型,模擬臺階法隧道施工過程對上部砌體結構變形及內力的影響,模型地層寬度取為90 m、深度取為45 m、初支厚度取為0.3 m、超前小導管加固區(qū)厚度取為1.5 m,外側為原始地層。砌體結構將砂漿、磚墻及構造柱統(tǒng)一為墻體進行建模,按照實際尺寸進行劃分單元。以上部位均采用二維平面單元進行網格劃分,由于墻體厚度尺寸限制,同時為便于分析砌體結構受力特性,對砌體部分進行精細化單元劃分。

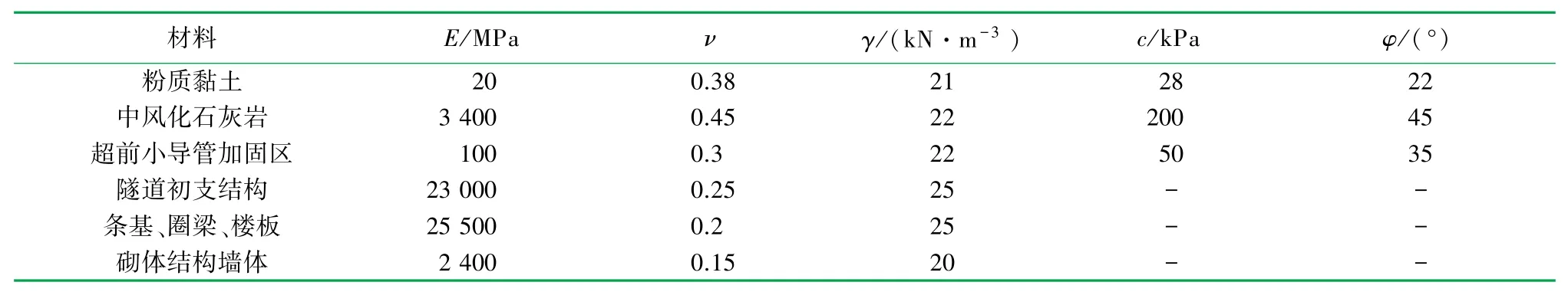

土層、超前小導管土體加固區(qū)及下部巖體均采用摩爾—庫倫彈塑性模型,隧道襯砌采用線彈性模型;砌體結構主要為用砌塊與砂漿組成的砌筑墻體承重,磚砌墻體抗拉、彎、剪強度較弱,從而在不均勻沉降下易導致開裂,因此考慮磚砌體具有剛塑性特點,對縱橫墻體采用Von Mises模型,取抗拉、彎、剪強度的最小值作為磚砌體墻的屈服應力。同時考慮到墻體材料的非連續(xù)性,通過折減墻體彈性模量進行考慮;砌體結構的鋼筋混凝土條基、樓板、圈梁均采用線彈性模型。模型計算參數(shù)見表1。

表1 材料物理力學參數(shù)表

1.2 模型驗證分析

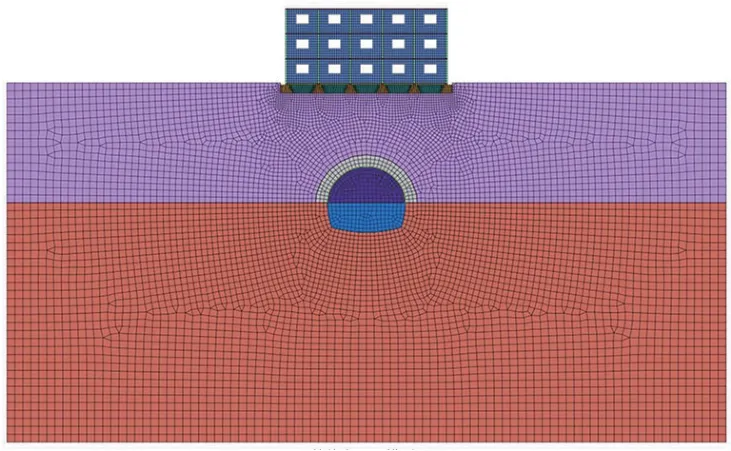

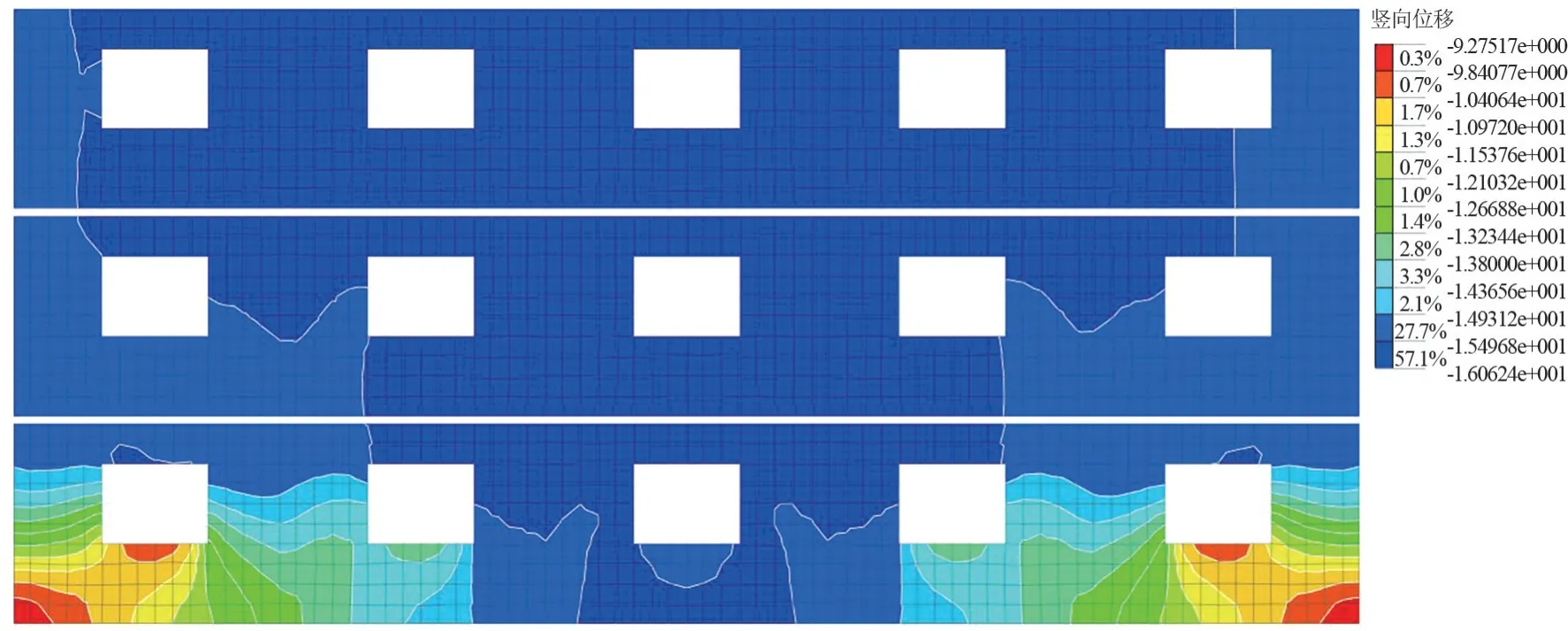

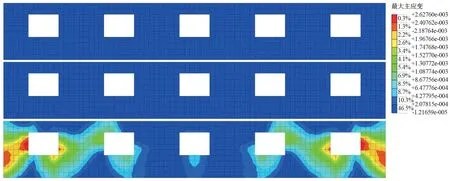

為確保所建彈塑性有限元模型計算結果的準確性,驗證分析計算模型和計算方法。驗證模型選取土層厚度為15 m,其下為石灰?guī)r,假定砌體結構位于隧道正上方且沿隧道中線對稱布置,有限元模型如圖1所示。通過激活、鈍化相應單元模擬上臺階開挖及初支、下臺階開挖及初支施工等過程,計算得到砌體結構墻體變形如圖2所示。

圖1 驗證有限元模型及墻體變形圖

淺埋隧道施工時其周邊圍巖由于應力重分布向隧道內變形,其頂部變形延伸到地面并在橫向一定范圍內形成沉降槽,砌體結構沉降變形呈“凹”形,整體上中部沉降大、兩端沉降小[12-13],圖2所示墻體變形即中間沉降約為16 mm,兩側沉降最小處約為9 mm,計算云圖所示為典型的“凹”型沉降變形。

圖2 驗證有限元模型及墻體變形圖

砌體應變決定于相對位移,最大應變不是由絕對沉降控制,而是由差異沉降決定。最大應變發(fā)生在差異沉降最大的地方,即砌體結構兩端,而不是發(fā)生在中部沉降最大位置。所得墻體最大主應變如圖3所示,最大應變發(fā)生在兩側,同時由于窗戶易引起應力集中,窗戶位置也產生較大應變[14]。

圖3 墻體應變計算結果圖

所驗證模型中砌體結構假定位于隧道正上方,各項計算結果均沿隧道中線對稱分布,同時根據(jù)對墻體變形及應變結果分析,表明該有限元計算模型及計算方法合理可行。

1.3 計算模型

太沙基通過活動門試驗證實了土拱效應的存在,即土體在達到一定條件下將會出現(xiàn)土拱效應。在土巖組合隧道中,當隧道開挖進行初支后,假定僅開挖隧洞上方局部土體發(fā)生壓縮和變形產生移動,而其余部分保持原來的位置不動,并且在上部壓力作用下土顆粒間產生互相“楔緊”的作用,則可能在一定范圍土體產生類似的“拱效應”。

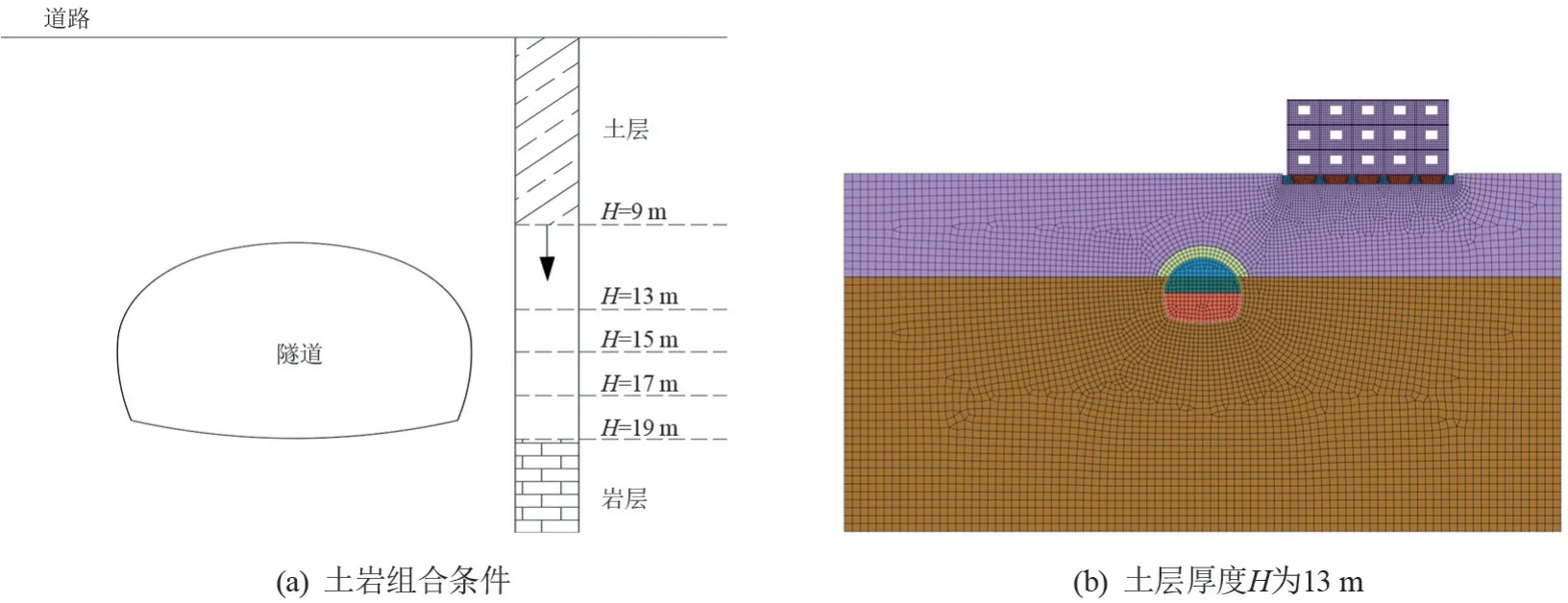

在濟南市玉函路城市地下快速路工程中,某砌體結構外墻距隧道中線距離約為10 m,其土層厚度約為15 m。為研究不同土巖組合對砌體結構的影響,分析土巖組合隧道土拱效應特點,基于該實際工程,建立有限元計算模型進行分析。土巖組合模型中選取土層厚度H分別為9、13、15、17和19 m,即隧道全部位于巖層、土巖交界面位于拱肩、拱腰、拱底上面的1.0 m處及全部位于土層等5種情況,如圖4(a)所示,其中H為13 m時的有限元整體模型如圖4(b)所示。

圖4 有限元模型圖

根據(jù)吳子樹等[15]的研究,土拱效應與上覆土厚度、跨徑等因素有關,隨著覆土厚度增加,土拱效應增加;龔旭東[16]采用理論推導和數(shù)值模擬方法并結合現(xiàn)場實測數(shù)據(jù),證實了硬巖地層淺埋暗挖隧道的上覆地層存在自承拱效應;王梅等[17]在管幕預筑法中大直徑頂管施工地表沉降的研究表明,密排頂管之間不僅存在相鄰頂管相互支擋的現(xiàn)象,且頂管與周圍土體共同作用形成的管土拱效應對施工下排頂管形成保護,可有效減少下排頂管施工引起的地表沉降。以上研究均證實了隧道開挖中上覆地層拱效應的存在,發(fā)生位移或變形的土體由土拱傳遞應力到可以承受壓力的拱腳,從而減小拱頂沉降。

數(shù)值計算了以上不同土巖組合條件下的有限元模型,并分別整理分析砌體結構基礎沉降、墻體應變及破壞情況。

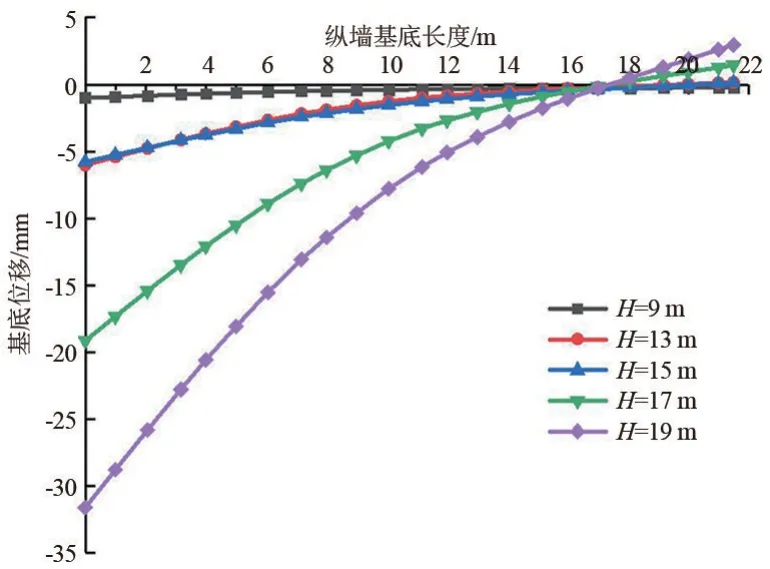

2 砌體結構沉降分析

地基不均勻沉降將引起上部砌體結構墻體產生變形,由于基礎、樓板、構造柱及圈梁的作用,基底沉降對砌體結構產生的變形將受到一定約束作用。本模型砌體結構為天然地基條形基礎,通過對基底位置位移數(shù)據(jù)統(tǒng)計,得到不同土巖組合條件下砌體結構縱墻條基基底的位移曲線如圖5所示。

圖5 砌體結構縱墻基底位移曲線圖

從縱墻基底位移曲線可以看出:

(1)隨著土層厚度增加,基底最大沉降量逐漸增大,土層厚度為19 m時,最大沉降量為31.63 mm;

(2)土巖交界面位于隧道以上時,基底沉降僅為1.58 mm,說明巖質隧道變形容易控制,對周邊環(huán)境影響極小;土巖交界面位于拱腰及以上時,基底沉降總體較小,其值最大為6.02 mm,主要因素除有下部巖體隧道開挖變形小,同時硬質巖層使隧道上半部分土體產生明顯的土拱效應,具有較強的自穩(wěn)能力,有利于周圍土體變形控制。

(3)當土巖交界面位于隧道拱腰以下時,下部巖體埋深加大,拱腳位于容易產生變形的土層范圍內,土拱效應減弱,從而降低了對隧道周圍土體變形的控制能力,致使基底沉降迅速增加。

在土層中開挖隧道、人防通道等地下空間,開挖體周圍地層產生變形和應力釋放,如應力釋放形成有規(guī)律的一定空間,在其上方呈拱狀區(qū)域土顆粒間產生互相擠壓,則產生土拱效應的結果。通過不同土巖組合條件,分析隧道施工產生的土拱效應,可見當土巖界面位于拱肩、拱腰部位均能產生較好的拱效應;隨著土巖界面的進一步下移,地表沉降迅速增加,表明土體變形和應力釋放區(qū)域已完全傳至地表,未能產生拱效應。拱結構兩端承受上部傳遞的壓力,因此,巖體作為較好的支撐拱腳區(qū)域,發(fā)揮著重要作用,當土巖界面下移至拱腰以下,土拱拱腳仍位于土層中,則不能形成有效的拱腳支撐,故無法形成土拱效應。

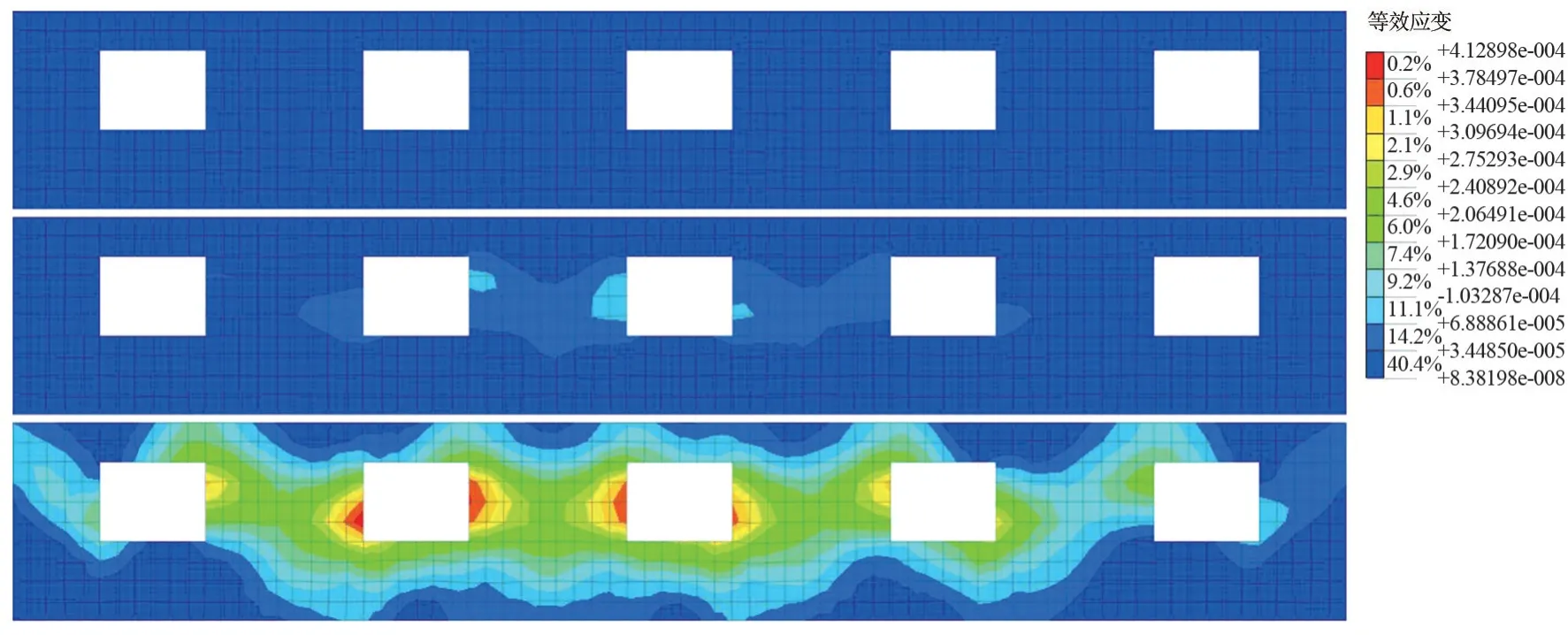

3 砌體結構應變與損害程度分析

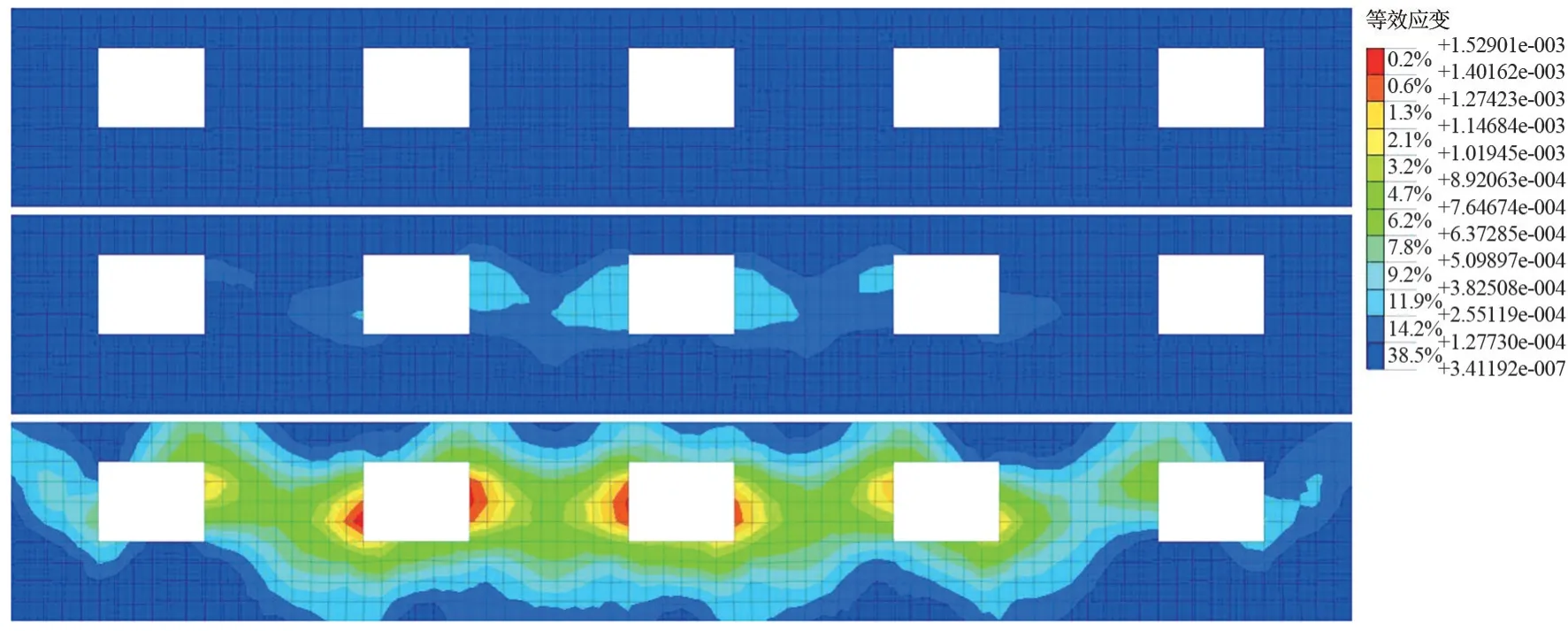

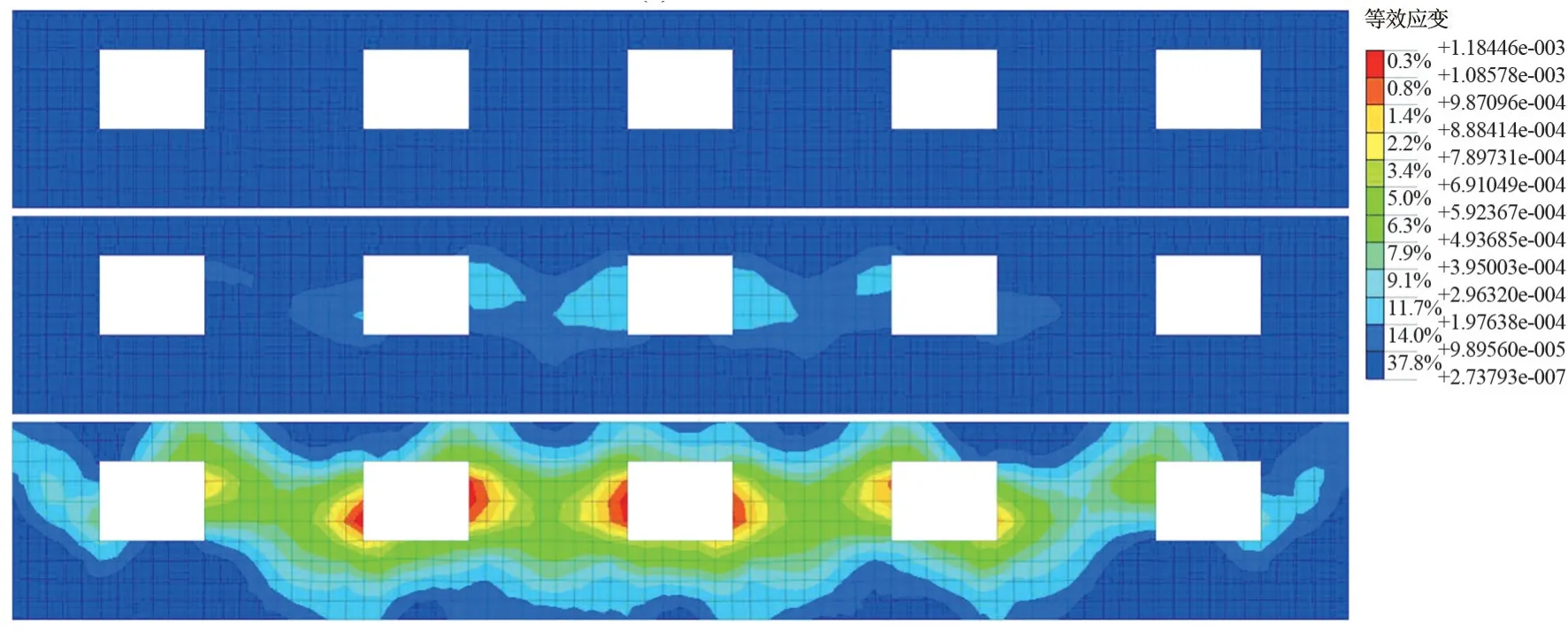

砌體結構主要采用砌塊與砂漿組成的砌筑墻體承重,其材料特點為抗壓能力強,而抗拉、抗彎、抗剪能力弱。隧道施工引起地基產生不均勻沉降,砌體結構在不均勻沉降作用下,墻體產生位移并在內部形成拉應力。當差異沉降很大時,拉應力超過砌體結構的抗剪強度,將導致結構開裂甚至破壞。整理的上述不同土巖組合條件下隧道施工引起的砌體結構墻體應變計算結果,如圖6~9所示。

圖6 土層厚度為9 m時砌體結構墻體應變云圖

(1)砌體結構1層墻體應變等值線劇烈變化,應變可能導致1層結構墻體開裂;而2層墻體應變范圍較小且應變值較低,3層墻體應變可以忽略,說明樓板及圈梁對墻體變形有較好的控制作用,阻隔了墻體變形向上傳遞;

(2)應變最大值一般集中在窗體部位,主要是由于墻體開窗而引起的應力集中現(xiàn)象,且貫通為一個連續(xù)區(qū)域,說明構造柱對同層墻體應變的阻隔能力較低;

(3)隨著土層厚度增大,豎向沉降增加,2層墻體應變范圍相應擴展,因此土層愈厚、土拱效應降低將導致更多的砌體結構墻體開裂問題。

圖7 土層厚度為13 m時砌體結構墻體應變云圖

圖8 土層厚度為15 m時砌體結構墻體應變云圖

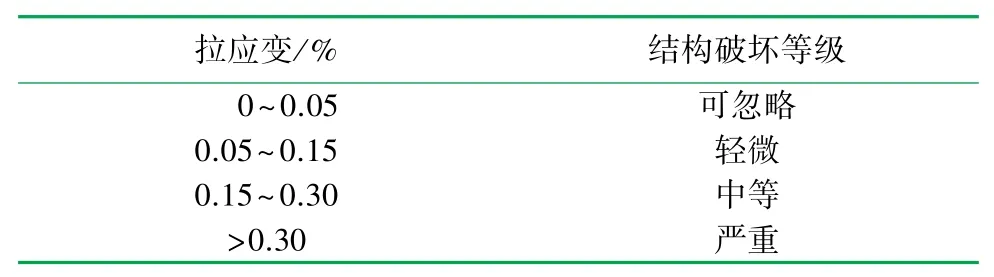

BURLAND等[18]測試了英國砌板墻體,提出了“界限拉應變”概念,并給出了磚石結構在發(fā)生破壞時拉應變范圍。BOSEARDIN等[19]分析了多個工程實例,進一步發(fā)展了砌體結構“界限拉應變”的概念,并給出了界限拉應變與結構破壞等級的關系,見表2。基于該判別方法,判定了不同土巖組合條件隧道施工影響下砌體結構的破壞程度。

表2 界限拉應變與結構破壞等級關系表

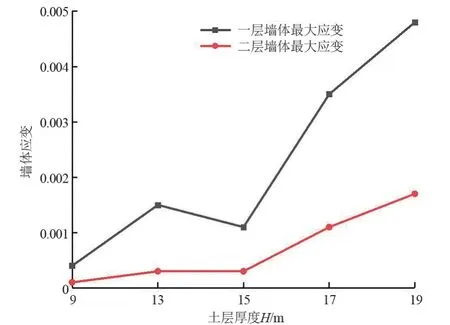

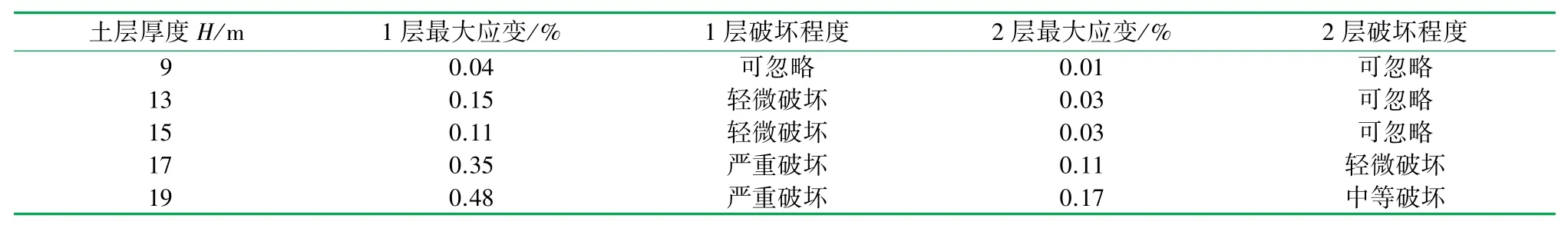

統(tǒng)計不同土層厚度下的結構應變,其墻體應變與破壞程度分析見表3,1、2層墻體最大應變值隨土體厚度變化如圖10所示。

圖10 砌體結構墻體應變曲線圖

表3 不同土層厚度下墻體最大應變與破壞程度表

(1)隨著土層厚度增大,土巖界面下移至隧道拱腰以下時,土體變形導致1層墻體出現(xiàn)嚴重破壞,2層墻體達到輕微~中等破壞,因此土巖組合條件下土巖界面位于拱腰以上時可較好地降低對周邊建筑物的不利影響;

(2)總體上墻體應變隨著土層厚度增加而增大,但土巖交界面位于隧道起拱線位置時墻體應變反而降低,之后迅速增大,說明土巖交界面位于隧道起拱線以上時能夠較好地發(fā)揮土拱效應,降低對周邊土體及上部砌體結構的影響;當土巖交界面位于隧道起拱線下部時,則應考慮對鄰近砌體結構的預先加固措施。

選取實際建筑物下方土體厚度約為13~15 m,隧道外邊緣距離砌體結構外墻約為4.5 m,隧道位于建筑物附加荷載影響范圍內。由計算分析可知,砌體結構外側沉降約為6 mm,其1層結構墻體可產生輕微破壞。基于以上分析,為保證隧道施工期間該砌體結構安全,對砌體結構采用了隔離加固保護措施,根據(jù)施工期間監(jiān)測數(shù)據(jù),砌體結構外墻底部沉降結果僅為1~2 mm,未見結構裂縫產生,取得理想的施工保護效果。

4 結論

基于“隧道-土巖組合介質-砌體結構”整體建模方式和彈塑性有限元計算方法,分析研究了典型土巖組合地層條件下淺埋暗挖隧道施工對鄰近砌體結構的影響,得到如下結論:

(1)土巖組合地層中土拱效應可以有效降低隧道變形及鄰近結構影響,而且隨著土層厚度的變化,土拱效應亦有所變化;當土巖界面位于隧道起拱線位置及以上時,能夠充分發(fā)揮土拱效應,鄰近砌體結構基底沉降及墻體應變均較小,當土巖界面位于隧道起拱線以下時,土拱效應迅速降低,隧道施工產生的鄰近砌體結構沉降及墻體應變明顯增加。因此在濟南等具有典型土巖地層的地區(qū)進行隧道施工時,可充分利用土拱效應這一特點,合理確定隧道埋深并對周邊環(huán)境的影響作出定性判斷及加固建議。

(2)作為城市主城區(qū)存量較多的砌體結構,當鄰近下方淺埋暗挖隧道施工時,易產生不均勻沉降及墻體開裂;土巖組合地層條件下,特別當土巖界面低于隧道起拱線以下時,砌體結構下部樓層破壞較大,愈往上愈小;通過結構分析,砌體結構中的樓板及圈梁控制墻體變形較明顯,可以阻隔下部墻體應變向上傳遞,而構造柱對同層范圍內墻體變形的阻隔效果較弱。