南方城市水環境綜合整治技術路徑研究*

許錦林,宮經成,陳澤銳,李藝芳,楊慧珠

(中國建筑一局(集團)有限公司,北京 100161)

1 南方河流特點及污染特征

1.1 河流特點

受氣候、經濟等因素影響,南北方河流呈現出較大差異。南方河流眾多、河網密布,雨季降雨量豐富、時間長、汛期多,無結冰期,且含砂量較北方少。南北方河流對比如表1所示。

表1 我國南北方河流對比

1.2 污染特征

1.2.1有機污染為主

不同于北方的農業、畜牧業污染,南方河流以生活污水、工業廢水、初期雨水污染為主。隨著城市化和工業化的發展,使生活污水和工業廢水排放量劇增,再加上城市排水系統處理能力不足,大量污水直排入河,對水體造成極大負荷。污水中含有大量有機物,水體中的微生物分解有機物過程中消耗大量溶解氧,使水體缺氧,從而發黑變臭。生活污水和工業廢水中含有的大量氮和磷直排入河還會引起水體富營養化。初期雨水是城市面源污染的重要組成部分,是造成黑臭水體的關鍵成因之一。初期雨水沖刷道路粉塵、地表垃圾、動植物殘體等,對水體造成嚴重污染。南方中心城市河流水質狀況如表2所示。

表2 南方中心城市河流水質狀況

1.2.2河流生態平衡受損

南方城市降雨量豐富、汛期多,為了防洪排澇,保障水利安全,很多河道新建了許多水利設施,對河道進行截彎取直加固河岸,破壞了河流的連續性,再加上水體黑臭和富營養化,河流自凈能力和自我調節能力嚴重受損,導致河流生態系統被破壞。

2 水環境問題原因分析

2.1 南方城市化發展迅速

近年來,南方城市化發展迅速,人口密度不斷增大,工業企業數量增長較快。隨之而來的是生活污水、工業廢水、生活垃圾數量劇增。加上南方城市排水系統多為合流制,污水管網建設也不完善,大量污水、廢水未經處理直排入河。沿街商鋪排污現象普遍,企業、小作坊偷排漏排現象嚴重,沿河區域生活垃圾隨意堆放傾倒入河。這一系列問題使水環境污染越發嚴重。

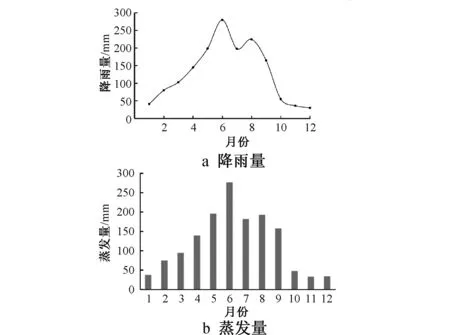

2.2 徑流量年際變化大

南方城市多為亞熱帶季風氣候,降雨量年際變化大,河流隨之出現枯水期與洪水期(見圖1)。枯水期水流緩慢甚至出現淤積,水中溶解氧含量大幅降低,水體黑臭現象加重。洪水期會對城市安全造成威脅,為了改善河道防洪排澇的能力,保障城市安全,許多城市都在河道中建設水利設施、對河道采取截彎取直、硬化河岸、修筑堤壩等措施,以提高防洪排澇能力。但在建設過程中,忽略對河道生態系統的保護,不僅破壞了河道的連續性,還阻斷了河道生態系統的物質循環,破壞了河道生態平衡,水體自凈能力與自我調節能力不足,水質不斷惡化,水體污染加重。

圖1 漳州市年降雨量與蒸發量統計

2.3 水產養殖業發達

南方水系發達,河流眾多且溫度適宜,促進了水產養殖業的發展。但由于水產養殖技術不足等原因,常出現過量投喂,大量飼料和水產品日常代謝產物沉入水底,水中有機物隨著時間推移不斷增多,水中溶解氧大量消耗,導致水中生物大量死亡,水體容易出現黑臭。同時,水產養殖過程中為了防治病害,促進養殖生物生長,會向水體投加化學農藥、添加劑、抗生素等,由于使用管理不當,常出現濫用現象,氮磷元素不斷累積會導致水體富營養化。

3 水環境治理技術措施

3.1 控源截污

控源截污是黑臭水體治理的核心,從源頭治理,將污水截流納入污水收集和處理系統,避免直排入河。控源截污主要包括截污納管和面源控制兩項技術。

3.1.1截污納管

截污納管是黑臭水體治理最直接有效的工程措施,亦是采用其他措施治理黑臭水體的前提。截污納管是通過建設和改造水體沿岸管道,完善城市污水管網,并結合調蓄池和污水泵站,對排入河道的污水進行截流集中處理。

3.1.2面源控制

針對面源污染,可從源頭、過程、末端三方面采取措施,采用雨水滲蓄系統進行控制。源頭可采取下沉式綠地、綠色屋頂等技術,可通過生態滯留帶和植草溝調節。末端目前較有效的工程措施是雨水調蓄池技術,在降雨初期利用雨水調蓄池將初期污染較為嚴重的雨水收集起來,待雨停后再通過污水泵站送往污水處理廠集中處理,從而減少對河道的污染。

3.2 內源治理

內源治理主要是對沿岸垃圾堆放點、水面垃圾、落葉漂浮物及底泥進行處理,其中底泥治理是關鍵。

3.2.1原位處理技術

原位處理技術包括原位覆蓋、化學修復和生物處理。主要通過鋪設掩蔽物覆蓋底泥、投加化學藥劑、添加特異性微生物和種植水生植物對底泥進行固定,避免底泥發生擾動釋放污染物對水體造成二次污染。

3.2.2異位處理技術

異位處理技術主要是對河道進行清淤疏浚,即將河道中的污染底泥進行清理,移除到其他地方再進行處理,是治理河道污染的重要措施。底泥疏浚能夠將污染物直接移出水體,對改善河道水質有極大作用,同時河道清淤也具有疏通河道、提升防洪排澇等級的功能,并且為后續水生態修復提供基礎條件。清淤疏浚過程中要合理控制底泥清除深度,清理過深會對河床造成破壞,過淺則底泥無法清除徹底。底泥應妥善處置,否則在疏浚、運輸、利用過程中都易造成二次污染,各環節都應嚴格把關。

3.3 生態修復技術

生態修復技術是在河道外源污染、內源污染得到較好控制后,依據生態學原理,對水環境生態系統進行修復,恢復水體的自凈與自我調節功能。水環境綜合整治過程中,采用物理技術和化學技術進行修復,必定對水體造成影響,而生態修復技術是在保證河道生態系統平衡的情況下,對水質進行改善,推動水環境生態系統的可持續發展。

3.3.1岸帶修復技術

岸帶修復技術主要是通過生態護岸對河床河岸發生硬化的水體進行修復,恢復河岸帶對污染物過濾、吸附、截留的作用,避免污染物直接入河,減輕面源污染對水質的影響。生態護岸根據材質不同可分為植被型護岸、石材型護岸、混凝土護岸。其中,石材型護岸又可分為干砌塊石護岸和石籠護岸,混凝土護岸可分為生態混凝土護岸和多孔混凝土預制塊護岸。對各護岸技術進行對比,如表3所示。

表3 生態護岸技術對比

3.3.2生態凈化技術

生態凈化技術主要有人工濕地、生態浮島、水生植物種植等。

1)人工濕地是模擬天然濕地系統結構和功能而建造的、可控制運行的濕地系統,用以對受污染水體進行處理的一種工藝,由圍護結構、人工介質、水生植物等部分構成。當水進入人工濕地時,其污染物被床體吸附、過濾、分解而起到水質凈化作用。

2)生態浮床也稱生態浮島,是將水生植物種植于漂浮在水面的人工浮板上,利用水生植物根系與水體接觸從而對污染物進行降解,實現對水體的凈化作用,改善水質。

3)水生植物具有顯著的環境生態功能,利用水生生物法種植水生植物,通過植物的生長轉移水體系統中的污染負荷,其發達的根系為微生物提供生長繁殖場所,分解水中污染物以供植物吸收,具有一定的吸收凈化、澄清水質、抑制藻類的功能。水生植物不僅能夠凈化水質,還能美化環境,是生態修復過程中常用的一種技術。

3.3.3人工增氧技術

一般而言,水體中的氧氣主要來源于大氣復氧和水生植物光合作用。但是,對于流動性差的水體,由于水體基本不流動,大氣復氧會受到極大抑制。為給水體內生物創造有利環境,有必要改變單純依靠自然復氧這一被動增氧機制,采取機械增氧的強化措施以提高目標水體流動性和溶氧水平。機械增氧往往是進行沉水植物修復、微生物修復等生態工程的輔助條件。向處于缺氧或厭氧狀態的河道進行人工充氧可以增強河流的自凈能力、改善水質,改善或恢復河流的生態環境。

3.4 其他

3.4.1補水活水

流動的活水中含有足夠的溶解氧供微生物進行分解反應,水體能夠自我修復,具有自凈能力。許多受污河道水流緩慢甚至淤堵,加上大量污染物入河,水體喪失自凈能力。通過人工引水補水,能夠增加水體的流動性,提高水中溶解氧含量,增強水體自凈能力。通過補水活水也能夠對水體污染物進行物理稀釋,改善水體水質。補水活水措施對保障城市水生態環境具有積極作用。

3.4.2分散式處理設施

城市污水大多為集中收集處理,對于無污水管網覆蓋、距離污水處理廠較遠、短期內無法實現截污納管的地區,可建設分散式處理設施,對污廢水進行分散處理。

4 案例分析

4.1 區域概況

漳州市為東南部沿海城市,港口優良,水產種類豐富。全境屬亞熱帶季風性濕潤氣候,光、熱、水資源豐富。降雨的年際與季節變化大,地理分布也不均勻,夏季臺風活動頻繁,旱澇災害常交替出現。經過前期調查,發現該市三大流域水質現狀污染嚴重,整體黑臭比例在60%以上,且存在河道淤泥導致內源污染的情況。暗涵內部情況復雜,底泥淤積,雨污混接、錯接嚴重,排口不易溯源,出口水質惡劣,暗涵出水對下游水質形成嚴重的斷面污染。

4.2 控源截污

1)源頭減排 近期重點改造地塊紅線范圍內的化糞池錯接,并根據實際情況對小區排水管網及化糞池進行清淤疏通,遠期結合小區立管改造實現完全分流。根據污染源普查成果,由于目前小區全分流改造實施難度較大且國內尚無完整的技術指導標準,本次在項目實施期內可因地制宜結合對錯接問題較多的部分老舊小區進行完全分流試點改造,為遠期小區改造提供技術指引。此外,對街道沿街店鋪污水錯接混接進行分流改造,將污水就近接入市政污水井內。

2)過程控制 由于本項目中普遍存在居民利用樓面雨水立管排放陽臺洗衣廢水的問題,近期均以截流方式在小區出口處進行解決。此外,針對部分城中村進行截流改造。針對源頭減排和過程控制,共計劃設計截污措施約1 729處,共新建、改造污水管道約58 000m。

3)末端截流及溢流污染控制 在排口進入河道前,計劃修建末端截污管道共9 000m,新建可調堰高分流井23座,截流上游源頭難以改造的混接點污水。同時根據排口摸查,市區內河存在大流量重點排口約30處,對內河影響較大,由于工程實施周期較長,需要對以上重點排口進行前期截污,主要措施為圍堰+臨時水泵抽排,確保工程實施期內排口污水晴天不溢流,保障實施期內的河道水質。

4.3 內源治理

內源治理工程主要采用異位處理技術對底泥進行處理,本項目清淤方式共分為4種形式:清污泵抽吸、水陸兩用挖掘機清淤、小型環保式絞吸挖泥船環保清淤、暗涵人工清淤。清淤方式將根據河道具體寬度以及周邊區域交通條件具體確定。底泥處置方法主要有填埋利用、農業園林利用、垃圾填埋場覆土封場、建材利用等。結合當地具體情況,對底泥進行園林利用和垃圾填埋場覆土封場,避免清除的底泥造成二次污染。

4.4 生態修復

考慮到該市河岸河床硬化程度并不高,故生態修復主要采用生態凈化和人工增氧技術。通過在河道中設置將近200臺曝氣增氧設備實現人工增氧,保證水體中溶解氧含量。同時還在河道中種植了大量沉水植物、挺水植物和浮葉植物并進行水生動物群落優化,對水環境生態系統進行修復。

4.5 補水活水與分散式旁路處理

該市三大流域部分河道上游無生態基流,且缺乏補給水源,因此,需要采取補水措施提高內河的水動力性能,改善其水生態環境,與截污、清淤、水生態四管齊下,更進一步提高內河的水體水質。主要采取自然生態補水和人工生態補水措施。在河道上游新建蓄水工程,以提高河道基流,保障生態用水。通過人工方式抽取附近優質水源,置換內河水體,從而改善水環境。

在部分斷面污染較嚴重的河段,初步決定設置旁路強化凈化裝置,結合凈水濕地進行生態深化處理,解決上游來水污染問題,主要采用一體化強化處理設備或生態塘等。

在采取一系列治理技術后,漳州市河道水質明顯改善,水體透明度增高,水中動植物種類增加,水環境綜合整治已有初步成效。

5 結語

水環境綜合整治與人民生活質量、城市經濟發展息息相關。水環境問題需要通過控源截污、內源治理、生態修復并結合其他技術進行綜合治理。水環境綜合整治過程中不能盲目跟風,應結合實際,針對不同問題采取不同技術,因地制宜開展水環境修復工作。本文結合南方城市河流特點,針對南方河流污染特征對水環境綜合整治技術路徑進行思考,并結合漳州市水環境綜合整治項目進行具體分析,提高治理效率。