教化關系與養育關系交互活動中的歸因偏差

蔡倩 王天驕 劉傳軍

摘 要|在教育活動中,作為交互關系的主體,學生與老師、父母或祖父母會分別形成教化關系和養育關系。面對不同關系的交互對象,學生的歸因模式可能有所不同。本研究采用情境故事法,模擬了學生與老師、父母和祖父母的交互教育情境,然后讓被試寫出老師、父母或祖父母在該情境中的行為原因。研究者對被試所寫的行 為原因進行了編碼,如果被試認為是學生的原因則計為內部歸因,如果被試認為是老師、父母或祖父母的原 因則計為刺激歸因。對編碼結果分析后發現,在與父母或祖父母的交互教育活動中,被試有顯著的刺激歸因 偏差,在與老師的交互教育活動中,被試有顯著的內部歸因偏差。結果表明,教化關系和養育關系對學生的 歸因模式具有顯著的影響,這種歸因模式的差異可能是學校教育活動使個體內化社會規范的重要方式。在家 庭教育活動中,則需要引導學生的外歸因偏差向積極外歸因方向發展,從而營造良好的家庭教育氛圍,促進 個體的成長。

關鍵詞|歸因偏差;關系型交互;教化關系;養育關系

Copyright ? 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 引言

“孩子只聽老師的話,不聽家長的話怎么辦?”這是中國家庭教育環境中很多父母遇到的一個問題。事實上,這種現象可能與孩子在教育活動中的歸因差異有關。由于交互對象的身份差異,導致孩子在相同或相似的教育活動中產生不同的歸因模式,從而接受或拒絕來自交互對象的教育建議。本研究通過對學生在不同關系交互情境中的歸因模式進行研究,發掘其背后潛在的歸因差異,為建立合理有效的家校聯合培養模式提供一定的參考依據。

歸因

歸因(Attribution)即個體對他人或自己行為的解釋,個體在生活中無論遇到正性事件還是負性事件, 總會表現出一種較為穩定的歸因傾向。研究者按來源或部位常將歸因分為內部歸因和外部歸因兩種[1]。值得注意的是,在現實情境中,個體的行為活動都是有針對性的,尤其在人際交往情境中,個體的行為活動都伴隨著行為對象的參與。因此當某一事件發生時,除了將結果歸為內部的個人原因和外部的環境原因之外,還可歸于外部的行為對象[2]。凱利把這種歸因于行為對象的心理活動稱為刺激歸因[1],內 部歸因和刺激歸因是主體將思維關注點向內和向外投射的表現,在交互活動當中,個體既可能進行內部歸因,又可能進行刺激歸因。

關系型交互活動中的歸因

在教育情境中,作為關系的主體,孩子與父母或祖父母、老師會分別形成養育關系和教化關系而進行日常交互活動。前人關于關系型交互活動的歸因研究大多針對某一特定對象(如父母或老師),從歸因的特性和維度方面進行討論。周雪雪等人發現父母的教養方式易使大學生進行外部歸因[3];張野等 人發現高水平師生關系下初中生傾向將學業成敗歸為努力這樣的內部可控因素,將人際成功看作是內外因素的綜合作用,而低水平師生關系初中生傾向對學業與人際成敗做外部歸因[4]。事實上,個體對于 不同交互對象的歸因模式不盡相同。本研究主要關注個體在同一情境下,面向不同對象進行交互活動時表現出的歸因模式差異。

哪些因素會影響關系型交互活動中個體的歸因模式呢?瓊斯(Jones)等人發現個體對自己比對他人 越熟悉,就越容易對自己的行為進行情境歸因,對他人行為進行特質歸因[5];董振華發現對陌生人和 熟悉人的行為,青少年分別易進行內歸因和外歸因[6],這說明熟悉度會影響歸因。胡平等人發現依戀 行為和親密行為維度均與自我歸因顯著相關[7];瓦巴(Wahba)等人發現依戀與歸因方式有密切聯系[8]; 米庫利茨(Mikulincer)發現安全依戀者對其伴侶的行為更易做出仁慈歸因[9]。相比老師,人們對血緣關系更近的親人更熟悉,因此本研究假設在親子關系和隔代關系這種基于血緣和養育的交互活動中與在師生關系這種基于教育培養的教化關系交互活動中的歸因模式存在顯著差異。

在中國傳統文化中,父母和祖父母常常對孩子采取過度保護和過度干涉的教養模式。這樣的教養 方式在一定程度上剝奪了孩子獨立面對和解決問題的權力,同時也不利于孩子自信心的培養和自我效 能感的提升。因此孩子在成功完成任務時,會認為自己并不是因為能力強而是因為運氣好,而在任務 失敗時,常常為了逃避責罰而將失敗的原因歸結于任務難度大等外部因素。而在師生關系中,老師通 過獎懲等方式進行鼓勵,可以在一定程度上給予學生自信,使其遇到困難時會更多地從自己的角度反 思問題并思考解決辦法,形成向內歸因的思維模式。同時,王婷等人發現青少年遵從父母的權威僅僅 是向約定俗成的規則妥協,因為父母的知識經驗會有利于事情的進展,所以當負性事件發生時會更傾 向于認為父母的經驗出了問題[10],而在良好的師生關系中,由于建立了明確的獎懲規定,老師相較 之下更具有權威性,因此當負性事件發生時,青少年更傾向于向內部找原因。巴塔爾(Bar-Tal)等人也發現學生對成敗結果的原因知覺更接近老師而不是父母[11]。因此,本研究假設學生會更加遵從老 師的權威,在師生交互情境中更易做出內部歸因(歸因于自身),在親子和隔代交互情境中更易做出刺激歸因(歸因于父母或祖父母)。

2 方法

被試

基于方便樣本抽取 125 名在校本科生填寫問卷,剔除無效問卷后獲得有效問卷 121 份,有效率為96.8%,其中男生 46 人,女生 75 人,大一 93 人,大二 21 人,大三 7 人。在正式研究前的預研訪談中, 超過一半被試表示不愿意透露年齡信息,因此在正式研究中只統計了年級信息作為年齡段的參考。被試在參與研究前簽署了知情同意書,完成研究后獲得了一份小禮物作為報酬。

研究材料

在正式研究前,我們通過訪談 26 名大學生,選出親子關系、隔代關系和師生關系交互情境中易出現的涉及日常生活、興趣愛好、學業職業、人際交往和道德品質等方面的事件,然后與 5 名心理學學生和 1 名心理學教師評定出 36 道原因填空題,組成歸因問卷。

在這 36 題中,父母、祖父母、老師三類主體各占 10 題,其余 6 題不涉及上述主體。問卷中肯定性情境描述,例如:“陳旭的上班著裝得到父母的贊成,請寫出父母此舉的原因”;否定性情境描述,例如: “爸媽反對蘇茜留長發,請寫出爸媽此舉的原因”各占一半。

研究程序

被試收到歸因問卷后,閱讀首頁的問卷簡介并簽署知情同意書。然后,被試閱讀每一段互動情境并根據自己的真實想法,盡可能多地寫出能想到的所有理由,時間不限。對父母、祖父母和老師三類交互主體出現的順序做了預隨機處理,確保相鄰兩段情境的主體不同。寫完所有歸因問題后,被試填寫了基本人口學問卷。最后,由主試回答其關心的所有疑問并贈送小禮物致謝。

歸因問卷回收后,交由另一名主試,使用貼紙將所有題目進行掩蓋,確保編碼人員在對被試的回答進行編碼時無法看到題目信息。編碼人員對答卷中的親子、隔代、師生三種交互活動中的主體性歸因(被試進行歸因時思維關注點在父母、祖父母或老師身上)和客體性歸因(被試進行歸因時思維關注點在子輩、孫輩或學生身上)的數量進行統計。假如第 1 題被試進行了 2 次主體性歸因,1 次客體性歸因,則賦分為“2、1”。對于含義模糊或無法確定歸因對象的情形做出標記,后續與心理學專業教師進行協商, 仍無法確認歸因對象的均不計分。因為編碼工作本身較為簡單,本研究只有 1 位編碼者,另一個專業教 師只對不確定的情形進行確認。

3 結果

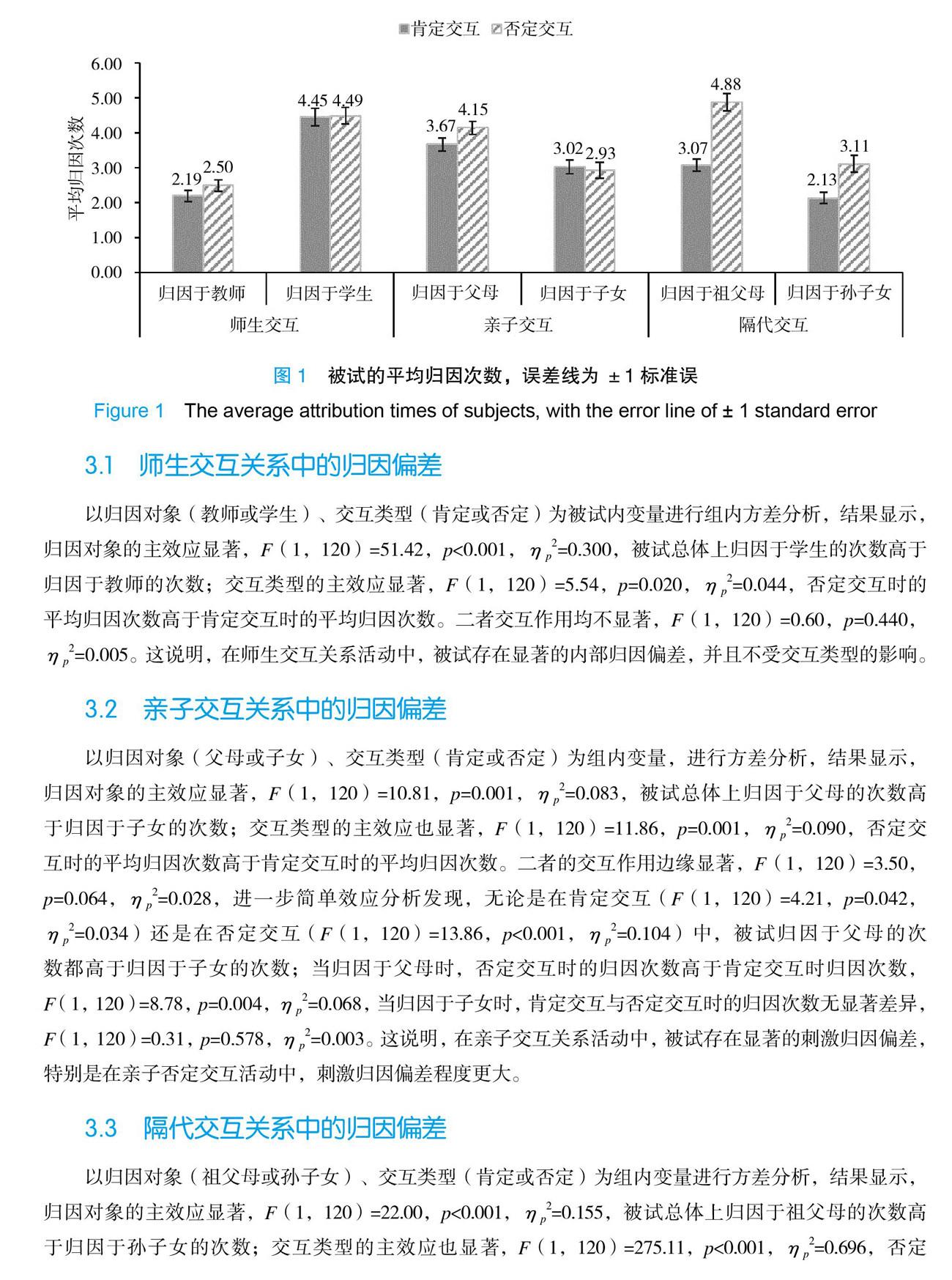

被試在三種交互關系(師生、親子和隔代)與兩種交互類型(肯定、否定)下的平均歸因次數如 圖1 ?所示,為了更加清晰地展現每種關系下歸因模式的差別,以下將對每種交互關系下的平均歸因次數進行分析。

師生交互關系中的歸因偏差

以歸因對象(教師或學生)、交互類型(肯定或否定)為被試內變量進行組內方差分析,結果顯示, 歸因對象的主效應顯著,F(1,120)=51.42,p<0.001,η 2=0.300,被試總體上歸因于學生的次數高于歸因于教師的次數;交互類型的主效應顯著,F(1,120)=5.54,p=0.020,η ?2=0.044,否定交互時的平均歸因次數高于肯定交互時的平均歸因次數。二者交互作用均不顯著,F(1,120)=0.60,p=0.440, η 2=0.005。這說明,在師生交互關系活動中,被試存在顯著的內部歸因偏差,并且不受交互類型的影響。

親子交互關系中的歸因偏差

以歸因對象(父母或子女)、交互類型(肯定或否定)為組內變量,進行方差分析,結果顯示, 歸因對象的主效應顯著,F(1,120)=10.81,p=0.001,η 2=0.083,被試總體上歸因于父母的次數高于歸因于子女的次數;交互類型的主效應也顯著,F(1,120)=11.86,p=0.001,η 2=0.090,否定交互時的平均歸因次數高于肯定交互時的平均歸因次數。二者的交互作用邊緣顯著,F(1,120)=3.50, p=0.064,η 2=0.028,進一步簡單效應分析發現,無論是在肯定交互(F(1,120)=4.21,p=0.042, η 2=0.034) 還是在否定交互(F(1,120)=13.86,p<0.001,η 2=0.104) 中,被試歸因于父母的次數都高于歸因于子女的次數;當歸因于父母時,否定交互時的歸因次數高于肯定交互時歸因次數, F(1,120)=8.78,p=0.004,η 2=0.068,當歸因于子女時,肯定交互與否定交互時的歸因次數無顯著差異, F(1,120)=0.31,p=0.578,η 2=0.003。這說明,在親子交互關系活動中,被試存在顯著的刺激歸因偏差, 特別是在親子否定交互活動中,刺激歸因偏差程度更大。

隔代交互關系中的歸因偏差

以歸因對象(祖父母或孫子女)、交互類型(肯定或否定)為組內變量進行方差分析,結果顯示, 歸因對象的主效應顯著,F(1,120)=22.00,p<0.001,η 2=0.155,被試總體上歸因于祖父母的次數高于歸因于孫子女的次數;交互類型的主效應也顯著,F(1,120)=275.11,p<0.001,η 2=0.696,否定交互時的平均歸因次數高于肯定交互時的平均歸因次數。二者的交互作用顯著,F(1,120)=5.12, p=0.025,η 2=0.041,進一步簡單效應分析發現,無論是在肯定交互(F(1,120)=11.54,p=0.001, η 2=0.088) 還是在否定交互(F(1,120)=19.94,p<0.001,η 2=0.142) 中,被試歸因于祖父母的次數都高于歸因于孫子女的次數;當歸因于祖父母時,否定交互時的歸因次數高于肯定交互時歸因次數, F(1,120)=79.18,p<0.001,η 2=0.398,當歸因于孫子女時,也是否定交互時比肯定交互時的歸因次數更多, F(1,120)=23.94,p<0.001,η 2=0.166。這說明,在隔代交互關系活動中,被試存在顯著的刺激歸因偏差, 無論在肯定交互還是否定交互活動中,這種刺激歸因偏差均存在,并且在否定交互活動中更大。

三種交互關系中歸因偏差的對比

首先,將被試的刺激歸因次數(歸因于教師、父母或祖父母)減去內部歸因次數(歸因于學生、子女或孫子女),作為被試的歸因偏差指標。將該歸因偏差指標與 0 比較后發現,在師生關系交互活動中, 被試無論在肯定交互(t(120)=-6.27,p<0.001,Cohens d=-0.57) 還是在否定交互(t(120)=-6.06, p<0.001,Cohens d=-0.55)中,均有顯著的內部歸因偏差,即傾向于歸因給學生。在親子關系交互活動中,被試無論在肯定交互(t(120)=2.05,p=0.042,Cohens d=0.19)還是在否定交互(t(120)=3.72,p<0.001, Cohens d=0.34)中,均有顯著的刺激歸因偏差,即傾向于歸因給父母。在隔代關系交互活動中,被試無論在肯定交互(t(120)=3.40,p<0.001,Cohens d=0.31)還是在否定交互(t(120)=4.47,p<0.001, Cohens d=0.41)中,均有顯著的刺激歸因偏差,即傾向于歸因給祖父母。這些結果與上述分析結果一致。

為了進一步對比三種交互關系中的歸因偏差,以三種交互關系(師生、親子和隔代)、兩種交互類型(肯定或否定交互)為組內變量進行方差分析,結果顯示,交互關系的主效應顯著,F(2,240)=102.08, p<0.001,η 2=0.460,簡單比較發現,被試在親子關系和隔代關系交互活動中的歸因偏差無顯著差異, p=0.226,在師生關系比親子關系(p<0.001)和隔代關系(p<0.001)中,被試均有更為顯著的內部歸因偏差。交互類型的主效應也顯著,F(1,120)=6.64,p=0.011,η 2=0.052,在否定交互活動中比在肯定交互活動中,被試有顯著更強的刺激歸因偏差傾向。三種交互關系與兩種交互類型之間無顯著交互作用,p>0.05。

4 討論

在親子交互、隔代交互和師生交互三種關系型交互活動中,被試在親子交互和隔代交互中均傾向歸因于父輩或祖輩,在師生交互中均傾向歸因于自身。這反映出對基于血緣關系和基于教化關系中的歸因差異性,血緣關系中顯著的外歸因特點說明依戀的情感聯系會影響到歸因,這與胡平等人研究發現的依戀行為維度與自我歸因顯著相關,親密行為維度也與自我歸因顯著相關[7]的結論,和瓦巴等人研究發 現的依戀與歸因方式具有密切聯系[8]的結論,以及米庫利茨研究發現的相比于不安全依戀者,安全依 戀者對其伴侶的行為更易做出仁慈歸因[9]的結論一致。

瓊斯等人曾發現個體熟悉和了解自己比熟悉和了解他人更多,越了解自己就越容易對自己的行為進行情境歸因,而對他人的行為進行個人特質歸因[5]。董振華曾發現,對陌生人行為和熟悉人行為,兒 童青少年分別更易進行內歸因和外歸因[6]。而本研究中發現的血緣關系中顯著的外歸因特點差異于教 化關系,可能是因為個體對與自己血緣關系較近的親人更加熟悉和了解,所以出現了這種差異。

教化關系中顯著的內歸因特點說明老師相比于父母更具有一定的權威性,這與王婷等人發現的青少年遵從父母的權威,是因為既定的規則,所以有時老師比父母更有權威[10]的結論和巴塔爾等人曾發現 的對成敗結果的原因知覺,學生會更接近老師,而不是父母[11]的結論一致,所以在師生交互中,大部 分學生會更加尊重老師的權威,認為老師是正確的,而從自身方面找原因,歸因時不自覺地將思維關注點放在自己身上。對于在親子交互與隔代交互情境中均傾向歸因于父輩或祖輩(即均傾向進行刺激歸因), 可能是因為這兩個關系交互活動都是基于血緣關系的養育性交互活動,二者無顯著區別。

本研究最重要的貢獻在于使用歸因問卷的方式,揭示了師生交互、親子交互和隔代交互中,學生的歸因偏差特點。特別是,本研究發現基于血緣的養育關系,與基于教化的師生關系,學生的歸因模式完全不同,前者更傾向于刺激歸因,而后者更傾向于內部歸因。這一研究證據,既驗證了“孩子只聽老師話, 不聽家長話”的生活經驗,也為學校教育和家庭教育的差異化功能定位提供了依據。

但是,本研究也存在一定局限。首先,本研究沒有考慮到不良的師生關系、親子關系和隔代關系等特例。當關系不良時,人們的歸因模式也可能完全不同。與此同時,也沒有考慮交互雙方的性別、年齡差距等因素的影響。未來研究可以對交互雙方的人口學因素、依戀關系模式等進行更深入的探討。其次, 本研究中的參與者主要是大學本科在讀學生,本研究中反映出來的歸因模式可能反應的是一種社會期待, 而對于小學生、中學生而言,其歸因模式也可能是完全不同的,未來研究還可以繼續探討。

5 結論

本研究通過對大學生在師生關系、親子關系和隔代關系交互活動中的歸因模式進行分析,研究結果表明,在基于血緣關系和教化關系中的歸因模式存在差異,血緣關系中顯著的外歸因或刺激歸因特點說明依戀的情感聯系,教化關系中顯著的內歸因特點說明老師的身份具有一定的權威性,鼓勵或批評教育具有內化趨勢而實現教化的功能。這啟示我們在學校教育和家庭教育上應當進行差異化功能定位,在家庭教育中給予學生更多關懷,在學校教育中給予學生更多正確的知識和價值引導。

參考文獻

[1]劉永芳.歸因理論及其應用:修訂版[M].上海:上海教育出版社,2010:6.

[2]李星.歸因理論視角下中國—東盟區域合作中的信任問題研究[D].江蘇:中共江蘇省委黨校, 2013.

[3]周雪雪,孫愛雪,程淑英.大學生歸因方式與人格特質及父母教養方式的相關研究[J].中國健康心 ?理學雜志,2012(3):396-398.

[4]張野,李其維.初中生師生關系、歸因方式、成就目標定向與學業成績的關系[J].心理科學,2010(4):785-788.

[5]Jones E E,Nisbett R E.The actor and the observer:divergent perceptions of their behavior[M]. Attrubtion:perceiving the causes of behavior,1972.

[6]董振華.兒童青少年行為歸因與自發特質推理的發展及兩者之間的關系[D].濟南:山東師范大學, 2005.

[7]胡平,關瑜.依戀行為與情緒反應和社會歸因的相關研究[J].心理發展與教育,2007(4):45- 49.

[8]Wahba M A,Bridwell L G.Maslow reconsidered:a review of research on the need hierarchy theory[J]. Organizational Behavior & Human Performance,1973,15(2):212-240.

[9]Mikulincer M.Adult attachment style and individual differences in functional versus dysfunctional experiences of anger[J].Journal of Personality and Social Psychology,1998,74(2):513-524.

[10]王婷,徐琴美.沖突情景中青少年對父母權威的遵從[J].中國臨床心理學雜志,2006(1):87- 90.

[11]Bar-Tal D,Guttmann J.A comparison of teachers pupils and parents attributions regarding pupils academic achievements[J].British Journal of Educational Psychology,1981,51(3):301-311.

The Attribution Bias in the Interacting Activities among Educating and Nurturing Relationships

Cai Qian1 Wang Tianjiao2 Liu Chuanjun2

1. Tianfu No.4 High School, Chengdu;

2. School of Public Administration, SCU, Chengdu

Abstract: In educational activities, as the subject of interactive relations, students and teachers, parents or grandparents will respectively form the relationship of educating and nurturing. In the face of different interaction objects, students attributional patterns may be different. In this study, the situational story method was used to simulate the interactive education situation between students and teachers, parents and grandparents, and then subjects were asked to write down the reasons for the behavior of teachers, parents or grandparents in the situation. The researchers coded the reasons for the behavior written by the participants, and counted them as internal attributions if they thought it was due to the students, and as external attributions if they thought it was due to the teachers, parents, or grandparents. After analyzing the coding results, it was found that the subjects had significant external attribution bias in the interactive education activities with their parents or grandparents, and significant internal attribution bias in the interactive education activities with their teachers. The results show that the educating and nurturing relationship types have a significant impact on students attribution patterns, and the difference in attribution patterns may be an important way for school education activities to make individuals internalize social norms. In the family education activities, it is necessary to guide the deviation of students external attribution to the direction of positive external attribution, so as to create a good family education atmosphere and promote the growth of individuals.

Key words: Attribution bias; Relational interaction; Educating relationship; Nurturing relationship