心理健康教育課程對心理健康素養、心理健康水平及專業心理求助意愿的影響研究

楊靜

摘 要|本研究采用教育實驗的方式論證心理健康教育課程對大學生心理健康素養、心理健康水平及專業心理求助意愿的影響,并試圖解釋影響的途徑和機制。結果發現:心理健康教育課程的學習能夠有效提高大學生心理健

康素養中的心理健康知識及心理健康知識自評水平;上過心理健康教育課程的學生,心理健康水平(正性情 緒)及心理健康素養(有效性信念)都有所提升,這有助于專業心理求助意愿的提升。

關鍵詞|心理健康教育課程;心理健康素養;心理健康水平;專業心理求助意愿

Copyright ? 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 問題提出

2016 年,國家衛生計生委等 22 個部門共同印發《關于加強心理健康的指導意見》中指出“到2020 年,全民心理健康意識明顯提高;到 2030 年,全民心理健康素養普遍提升;高等院校要積極開設心理健康教育課程,開展心理健康教育活動[1]”。2021 年,教育部再次發文,強調心理健康教育課程的主渠道作用[2]。由此,可以看出,開設心理健康教育課程的主要目的是希望能夠提高學 生的心理健康意識、提升心理健康素養。近年來,各高校積極推動心理健康教育課程建設,但關于課程效果的實證研究較少。

奧康納等人(OConnor et al.,2014)將心理健康素養的概念結構進行了具體的闡釋,認為主要包括以下三個部分:(1)識別。指識別出具體心理障礙的能力;(2)知識。主要包括五個子成分:尋找相關知識、知曉風險因素、知曉發病原因、知曉自我治療和知曉專業救助;(3)態度。指促進識別疾患或幫助尋求行為的態度[3]。江光榮等人(2020)提出了廣義的心理健康素養概念,即個體在促進自身心理健康,應對自身及他人心理疾病方面所養成的知識、態度和行為習慣[4]。已有研究發現,學生的 心理健康水平在接受心理健康課程干預后會有顯著的提升[5],心理健康教育課程能夠有效減輕學生的 自我污名,提升專業性心理求助意愿[6]。但也有研究表明,心理健康問題越嚴重,學生的專業心理求 助意愿越低[7]。

因此,本研究用教育實驗的方式論證心理健康教育課程對大學生心理健康水平、心理健康素養,以及專業心理求助意愿的影響與作用,并試圖解釋影響的途徑和機制。

2 研究方法

研究對象

目前,各高校開設心理健康教育課程,基本上是面向大一新生開展。因此,本研究從某高校大一新生中分層抽樣選取了文科、理科兩類人群作為實驗組和對照組。實驗組由文科 109 人、理科 102 人組成,對照組由文科 116 人、理科 142 人組成。由于后測數據存在一部分流失,實驗組僅保留文科 100 人、理科 91 人,對照組僅保留文科 100 人、理科 108 人,以此進行研究。

研究過程

在實驗組開課之前,利用晚自習時間分別對實驗組和對照組進行前測。實驗過程中,實驗組接受“大學生心理健康教育”課程的學習,對照組暫不接受課程學習。該課程根據教育部的要求制定教學大綱, 共 32 學時,教學時間為 8 周,每周 4 個學時。教學內容分為心理健康導論、自我意識、情緒、學習、人際交往、戀愛、生命、生涯八個板塊。課程結束后,仍利用晚自習時間對實驗組和對照組進行后測。

研究工具

心理健康水平測量

本研究將心理健康水平定義為四個部分:正向情緒、心理癥狀與負向情緒、認知功能和心理健康水平自評。

(1)自測健康評定量表

采用 SRHMS 自測健康評定量表心理健康子量表。SRHMS 為自評量表,由自測生理健康、心理健康和社會健康三個評定子量表組成,用于 14 歲以上各類人群(尤其是普通人群)的健康測量。心理健康子量表由 15 道題目組成,采用 Liket 10 級計分,分別反映受測者正向情緒、心理癥狀與負向情緒、認知功能三方面的情況。心理健康子量表的重測信度為 0.791,內部一致性信度為 0.847。

(2)心理健康水平自評

請受測者從總體上評定自身的心理健康狀況,采用 Liket 10 級計分,“0”表示“非常差”,“10” 表示“非常好”。

心理健康素養測量

本研究將心理健康素養定義為五個部分:心理健康知識、心理健康知識自評、心理疾病病因觀(內、外源性病因觀)、專業心理健康服務有效性信念和專業心理求助相關污名。

(1)心理健康知識問卷

共 20 個條目,是衛計委辦公廳 2010 年關于精神衛生工作指標調查評估方案的問卷之一,主要源于衛計委辦公廳印發的《精神衛生宣傳教育核心信息和知識要點》(衛辦疾控發[2007]84 號)。問卷內容為精神衛生的一些基礎知識,答對一題計 1 分,答錯計 0 分,最后計算總分,則為精神衛生與心理保健知識問卷得分。條目的答題正確率 = 正確回答該條目的樣本數 / 總樣本數;總體正確率 = 樣本中所有個體正確回答的所有條目之和 /(樣本數 * 條目數)*100%。得分越高,對精神衛生和心理保健知識的了解程度越高。

(2)心理健康知識自評

請受測者評價自己對心理健康知識的了解程度。讓受測者在Liket 10 點量表中做出選擇,“1”表示“一點也不了解”,“10”表示“非常了解”,從 1 到 10,了解程度逐漸增強。

(3)心理疾病病因觀問卷

該問卷用于評估人們有關心理行為障礙的信念,包含兩個維度,即內生維度和互動維度。前者強調生物和個體心理素質因素;后者強調個體與社會環境交互作用的因素。共 9 個題目,其中 5 個題目測量 內源性病因觀,即認為心理疾病是由生理或個體先天心理特質等內在因素造成的,4 ?個題目測量外源性病因觀,即認為心理疾病是由家庭環境或生活壓力等外在因素所導致的。采用Likert 5 點量表,其中“1” 表示“非常不同意”,“2”表示“不同意”,“3”表示“不確定”,“4”表示“同意”,“5”表示“非常同意”。該問卷由高文珺(2012)根據心理健康控制源量表(mental health locus of origin scale, MHLO)改編,問卷內部一致性信度均在 0.7 左右。

(4)專業心理健康服務有效性信念

采用高文珺(2012)自編專業心理健康服務有效性信念問卷,問卷項目來自前期半結構化訪談的結果,其中有5 個題目,分別從不同方面衡量了專業心理健康服務可能的潛在利益,包括可以有效解決心理困擾、幫助人們發現或認清存在的問題、加深自我了解、學會自我調節的方法等。采用 Likert 5 點量表,其中“1” 表示“非常不同意”,“2”表示“不同意”,“3”表示“不確定”,“4”表示“同意”,“5”表示“非常同意”。內部一致性信度為 0.79。

(5)專業心理求助相關污名

對于主體間專業心理求助相關污名信念的測量,采用高文珺(2012)改編的《知覺到的貶值歧視 量表》(Perceived Devaluation-Discrimination Scale)。該量表由 12 個題目組成,將原量表中的“大多數人” 替換為“我”,測量的是受測者個人對于心理疾病患者的一般態度的知覺(污名知覺)。采用 Likert 5點量表,其中“1”表示“非常不同意”,“2”表示“不同意”,“3”表示“不確定”,“4”表示“同意”,“5”表示“非常同意”。內部一致性信度為 0.80。

專業心理求助意愿測量

詢問受測者如果遇到了自己不能解決的心理困擾,將在多大程度上愿意接受專業心理健康服務,讓受測者在 1 ~ 10 的 10 點量表中做出選擇,“1”表示“非常不愿意”,“10”表示“非常愿意”,從 1 到 10,意愿程度逐漸增加。

數據分析

采用 SPSS 24.0 軟件對數據進行處理。采用配對樣本 T 檢驗、方差分析、Logisitic 回歸分析各變量之間的關系,以 p<0.05 為差異有統計學意義。

3 研究結果與分析

課程的學習對大學生心理健康素養、心理健康水平與專業心理求助意愿狀況的影響

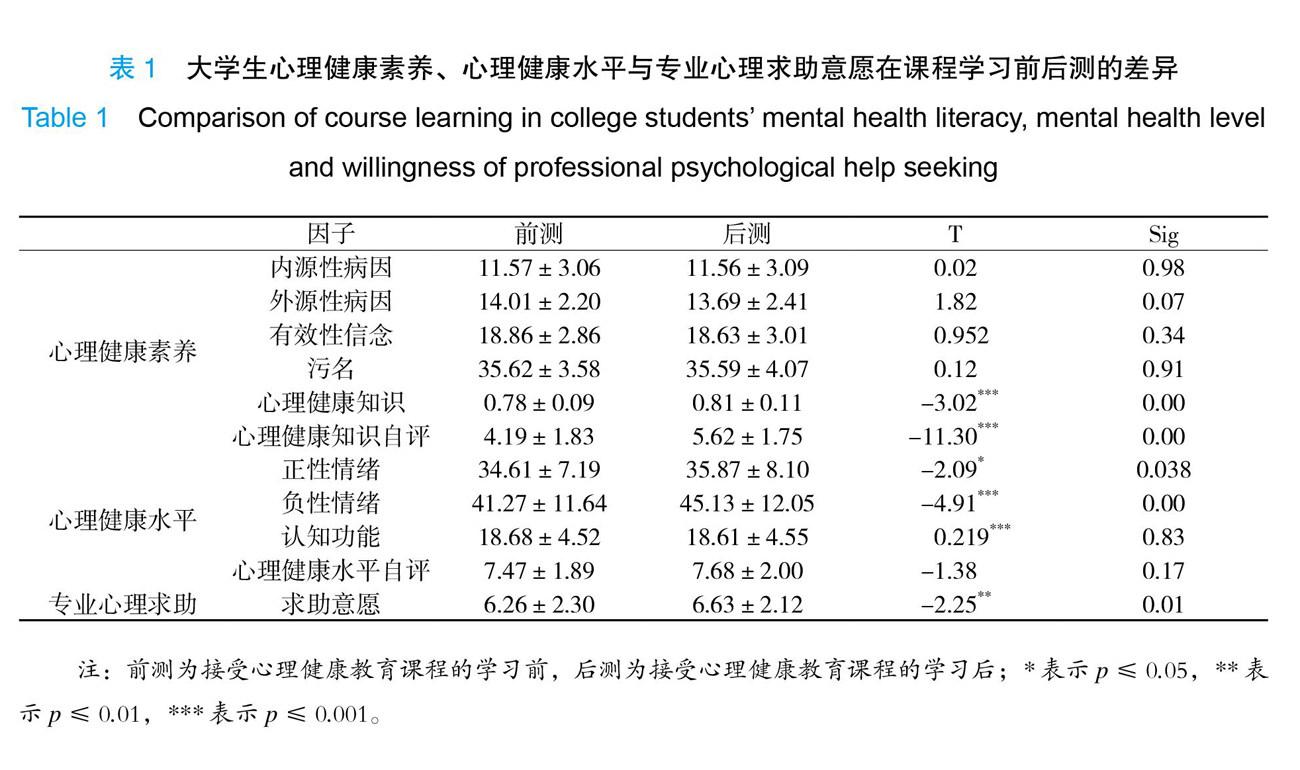

大學生心理健康素養、心理健康水平與專業心理求助意愿在課程學習前后測的差異

將前測得分與后測得分進行配對樣本 T 檢驗,考察大學生心理健康素養、心理健康水平與專業心理求助在大學生心理健康教育課程學習前后測的差異,結果如表1 所示。接受心理健康教育課程學習后, 心理健康知識、心理健康知識自評、正性情緒、心理癥狀與負向情緒、專業心理求助意愿因子得分比接受課程學習前顯著提高。

實驗組與對照組的大學生心理健康素養、心理健康水平與專業心理求助意愿在課程學習前后測的差異

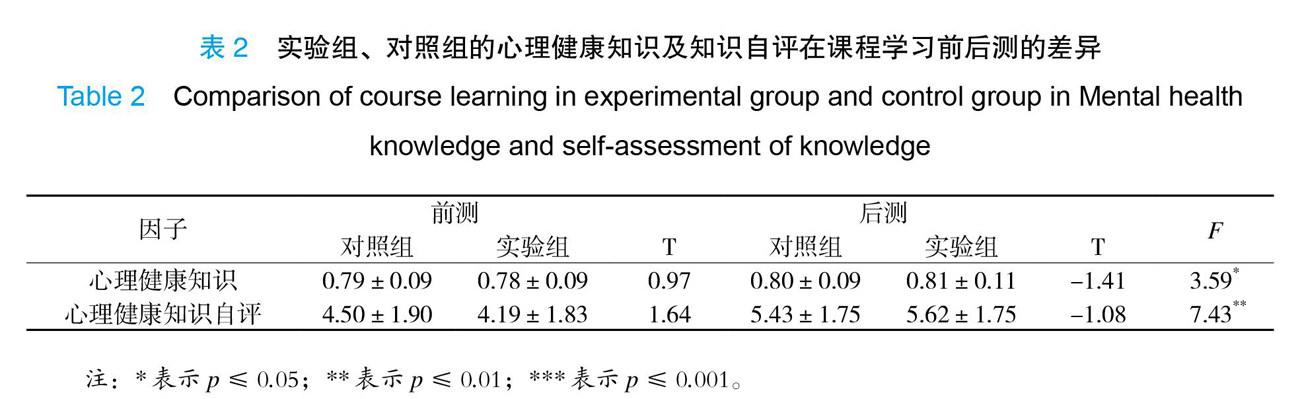

分別以大學生心理健康素養、心理健康水平與專業心理求助意愿各因子為因變量,以時間(前、后測) 及組別(實驗組、對照組)為自變量,進行 2×2 混合設計方差分析結果發現,時間及組別在心理健康

知識及心理健康知識自評兩因子上的交互效應顯著,F(1,397)=3.59,p=0.05;F(1,397)=7.43,p=0.007,其余變量、因子均不顯著。

進一步分析發現,接受過心理健康教育課程學習后,學生心理健康知識及心理健康知識的自評分數比對照組顯著提高,如表2 所示。

實驗組與對照組的大學生心理健康素養、心理健康水平對專業心理求助意愿改變量回歸分析的差異

根據后測得分—前測得分可以得出心理健康素養(心理健康知識、心理健康知識自評、心理疾病內源性病因觀、心理疾病外源性病因觀、專業心理健康服務有效性信念、專業心理求助相關污名)、心理健康水平(正向情緒、心理癥狀與負向情緒、認知功能、心理健康水平自評)、專業心理求助意愿各因子改變量得分。

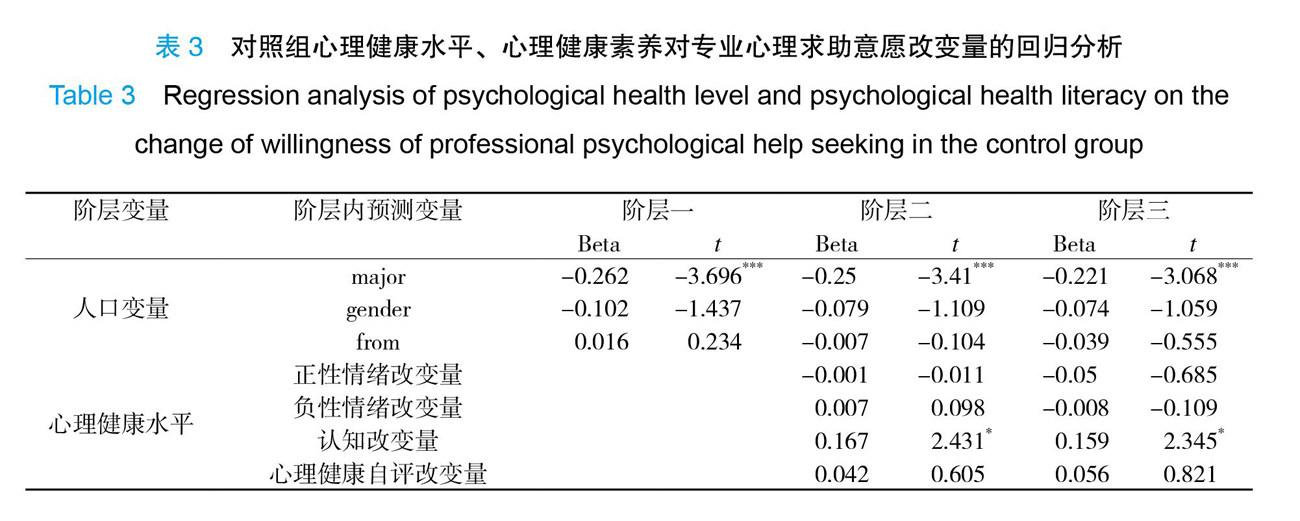

以求助意愿改變量為因變量,以專業、性別、來源為第一層自變量,以心理健康水平改變量(正 向情緒、心理癥狀與負向情緒、認知功能、心理健康水平自評)為第二層自變量,以心理健康素養(心理健康知識、心理健康知識自評、心理疾病內源性病因觀、心理疾病外源性病因觀、專業心理健康服務有效性信念、專業心理求助相關污名)為第三層自變量,采用 Stepwise 方式進行多元線性回歸分析。

對照組結果如表3 所示,專業、認知改變量、心理健康知識自評改變量對于求助意愿的改變量有顯著的解釋率,其共同解釋變異為 16.8%。

實驗組結果如表4 所示,正性情緒、有效性信念改變量對求助意愿改變量有顯著的解釋率,其共同解釋變異為 20.3%。

4 討論

心理健康教育課程的效果

一般學科課程教學對教學效果的評價采用分數評價標準,不適用大學生心理健康教育課程教學效果

的評價,它不能真實地反映出學生心理健康的水平。心理健康教育課程需要在綜合考慮不同評估主體、不同教學方法并結合其他不同類課程的基礎上,深入探討對教師教學效果的評價和對學生學習效果的評價,逐漸從“形成性評價”和“綜合性評價”過渡到包含“發展性評價”在內的綜合性學生學習效果評價模式。

劉華山認為,評價一個單元的心理健康教育活動課的質量,除了看其是否讓學生獲得了相應的基本知識和有關信息外,還要注意考查:(1)是否擴展了學生的視野,改變了學生觀察問題的方式

(如,心理疾病需要藥物的幫助);(2)學生是否有情感投入,是否獲得了有益的情感體驗(如, 體驗到“我是有價值的”,體驗到“周圍的同學是歡迎和欣賞我的”等);(3)學生是否獲得了有 用的生活技能(如,學會拒絕他人);(4)學生是否產生決心完成某種有意義行為的“行動意向”

(如,當有需要時主動向專業心理咨詢師求助)。心理健康素養的概念同樣包含了知、情、意、行四個層面的內容[8]。

研究結果顯示,接受心理健康教育課程學習后,心理健康素養(心理健康知識、心理健康知識自評)、心理健康水平(正性情緒、心理癥狀與負向情緒)及專業心理求助意愿因子得分均比接受課程學習前顯著提高。但進一步分析發現,實驗組的學生接受過心理健康教育課程學習后,心理健康素養(心理健康知識及心理健康知識自評分數)比對照組顯著提高。這說明大學生的心理健康水平會隨著時間的推移、學生的調整和適應而逐漸提高,這與張金健等人(2021)的研究結果是一致的[9]。而心理健康教育課 程的效果并不體現在心理健康水平的提高上,心理健康教育課程的效果體現在心理健康知識層面的提高, 而情感、態度、行為層面的心理健康素養的提升可能需要更具針對性的心理健康教育課程內容及設計或者更持續的心理健康教育。

心理健康教育課程的學習對大學生心理健康學識、心理健康水平與專業心理求助狀況作用機制的影響

邵燦等人(2020)的研究發現,青少年健康素養水平越高,其求助態度、求助意愿越明顯[10]。 本研究結果進一步揭示,有無接受過心理健康教育課程的大學生群體,在專業心理求助意愿的預測因 素有所不同:沒有上過心理健康教育課程的學生,認知能力的提升及心理健康知識自評的提升有助于 求助意愿的提升,由此可見學生求助意愿的變化源于自我效能感;而上過心理健康教育課程的學生, 正性情緒及有效性信念的提升,都有助于求助意愿的提升,由此可見學生求助意愿的變化源于對心理 咨詢的相信。

江光榮等人(2006)將心理求助視為一個內部決策過程,該過程分為三個階段:問題知覺階段,自助評估階段和他助評估階段[11]。沒有上過心理健康教育課程的學生,在他助階段會因為自己覺得自己掌握了心理健康知識而盲目自信,從而盲從地選擇專業心理求助,但上過心理健康教育課程的學生,往往是通過課程的體驗而改變對有效性信念的態度從而選擇專業的心理求助。

無論有沒有上過心理健康教育課程,大學生心理健康水平的提升都會提高專業心理求助意愿。沒有上過心理健康教育課程的學生,會因為自身認知能力的提升而提高專業心理求助意愿;而上過心理健康教育課程的學生,會因為自身正性情緒的提升而提高專業心理求助意愿。

教育建議

心理健康教育課程的學習對大學生的影響是多方面的。首先,能夠有效地提高大學生心理健康知識水平,從而提升知識性層面的心理健康素養;其次,通過課程的體驗能提升自身的正性情緒及改變對有效性信念的態度,從而提升專業心理求助意愿。

心理健康教育課程的普及對提升大學生心理健康素養起著重要作用。一方面需要在心理健康教育課程中增加學生的體驗及情感投入,另一方面需要通過網絡平臺宣傳、心理健康教育活動等多種途徑和方式向大學生傳遞正確的心理健康知識及態度,從而全面提升心理健康素養、提高心理健康水平、培育積極心理品質。

參考文獻

[1]部宣.22個部門聯合印發《關于加強心理健康服務的指導意見》[J].中國社會工作,2017(4): ?4.

[2]教育部辦公廳.關于加強學生心理健康管理工作的通知[EB/OL].(2021-07-12)[2021-08-25]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A12/moe_1407/s3020/202107/t20210720_545789.html.

[3]Matt OConnor,Lranne Casey,Bonnie Clough.Measuring mental health literacy-a review of scale-based measures[J].Journal of mental health,2014,23(4):197-204.

[4]江光榮,趙春曉,韋輝,等.心理健康素養:內涵、測量與新概念框架[J].心理科學,2020,45

(1):232-238.

[5]許艾靜.基于心理健康課程的大學生心理健康素養干預研究[M].武漢:華中師范大學,2020.

[6]王瓊.心理健康教育工作對大學生專業心理求助態度及意愿的影響[J].中國多媒體與網絡教學學報

(電子版),2019(11):81-82,86.

[7]劉鳳娥,周楠,李曉敏,等.大學生心理健康問題影響專業心理求助行為的機制:一項追蹤研究

[J].中國特殊教育,2021,7(253):89-96.

[8]劉華山.關于心理健康教育課程評價標準的思考[J].河南教育(基教版),2006(5):36-37.

[9]張金健,陳靜靜.江蘇高校新生心理健康教育課程效果評價[J].中國學校衛生,2021,42(8): 1198-1205.

[10]邵燦,趙蕓蕓,王曉萌,等.健康素養水平對青少年心理行為問題、求助態度及意愿的影響分析

[J].長春中醫藥大學學報,2020,36(4):815-817.

[11]江光榮,夏勉.心理求助行為:研究現狀及階段—決策模型[J].心理科學進展,2006,14(6): 888-894.

Impact Study on the Influence of Mental Health Education Courses on Mental Health Literacy, Mental Health Level and Willingness of Professional Psychological Help Seeking

Yang Jing

Wenhua College, Wuhan

Abstract: This study uses educational experiments to demonstrate the impact of mental health education courses on College Students mental health literacy, mental health level and Willingness of professional psychological help seeking, and try to explain the ways and mechanisms of influence. The results showed that: the study of mental health education course can effectively improve the mental health knowledge and self-evaluation level of mental health knowledge in college students mental health literacy; the improvement of students mental health level (positive emotion) and mental health literacy (effectiveness belief) who have attended mental health education courses are conducive to the improvement of willingness of professional psychological help seeking.

Key words: Mental health education courses; Mental health literacy; Mental health level; Willingness of professional psychological help seeking