挖掘教材,培養學生的“讀思達”能力

胡惠顏 黃愛平

摘要:教材是教師的教、學生的學的主要載體和依據,教學過程中,通過挖掘教材正文的內容、例題、課后的習題等顯隱性資源,有效地培養學生的“讀思達”能力,促進學生核心素養的形成和發展.

關鍵詞:初中數學教材;挖掘運用;“讀思達”能力

數學教材是教材編研人員根據國家對基礎教育的定位、當代科技進步與社會發展狀況的要求,同時結合學科的特點、社會文化、藝術、生活的需求、學生的年齡特點等編寫出來的.教材中的內容、例題、習題都是經過了教材編研人員的精心選擇編制,是教材編研人員集體智慧的結晶,它的作用主要是為教學活動提供一個必要的準則和依據[1].教師作為教學活動的執行者,必須根據課程標準要求和學生的認知水平,充分把握教材編委們留下的“教材運用創造空間”,挖掘、整合運用教材的顯隱性課程資源,形成新的課程學習資源,明白要教什么、怎么教、教到什么程度,學生學什么、怎么學、學習目標是什么[2],才能合理高效地運用教材.因此,在“雙減”背景下為了切實提高課堂教學效率,充分挖掘并運用教材,培養學生的“讀思達”能力,顯得尤為重要.

何謂“讀思達”能力?讀就是閱讀.數學的閱讀不同于語文、英語學科的閱讀,不僅要讀懂教材文本中的定義、定理、法則、性質、例題、習題等閱讀材料,還要懂得在閱讀的過程中把文字語言、符號語言和圖形語言進行相互轉換.“思”就是運用數學思想方法進行分析思考、探究理解、感悟.通過課堂教學揭示數學定義、定理、法則、性質的形成和發展過程,引導學生理解、認識數學的本質,掌握數學知識,感悟數學美,獲得數學學習的愉悅感.“達”就是數學語言表述、規范的書面解答.數學語言是指對數學概念、算式、公式、運算、運算定律、法則及解題思路、推理過程等的表述,有文字語言、符號語言、圖形語言,具有嚴密、準確、簡練、抽象、符號化及嚴謹的邏輯推理等特點.蘇聯數學教育家斯托利亞爾說過:“數學教學也就是數學語言的教學.”因此,在日常的課堂教學中,培養學生規范的數學語言表述就要從培養學生的“達”開始.

下面,筆者以北師大版初中數學教材為例,漫談如何挖掘并利用教材的顯隱性課程資源,培養學生的“讀思達”能力.

1 科學設計課堂教學環節

在課堂教學中,培養學生“讀思達”能力的各個環節應當是相互交錯、互相滲透、相輔相成的.以北師大版數學九年級下冊第三章第五節“直線和圓的位置關系”為例,淺析課堂教學“讀思達”能力的培養.

案例1“直線和圓的位置關系”新授課教學片段

第一個環節:引讀導達引思.

引讀:讓學生閱讀書本第89頁的內容.

導達:讓學生動手在紙上畫一個圓,把直尺的一邊看作直線,移動直尺,根據直尺移動時與圓的各種位置情況,畫出圖形.

引思:直線和圓有幾種位置關系?有幾個公共點?最多幾個點?最少幾個點?

導達:

(1)師生共同歸納總結出直線和圓的三種位置關系,并讓學生理解掌握切線的定義.

(2)下列各題是否正確?請說明理由.

①直線和圓最少有兩個公共點;()

②如果直線與圓相切,那么直線和圓只有一個公共點;()

③如果A,B是⊙O外的兩點,那么直線AB與⊙O相交.()

引思:由練習題的解答進一步理解“直線和圓的位置關系”,并引導學生思考能否類比“點和圓的位置關系”進行數量分析.

引讀:讓學生閱讀書本第66頁的“想一想”這部分內容.

引思:類比“點和圓的位置關系”,如果⊙O的半徑為r,圓心O到直線l的距離為d,那么直線和圓的位置關系如何用r與d的大小關系來表達?反之,如何根據r與d的大小關系來確定直線和圓的位置關系?

導達:由上面的思考和類比,利用數形結合思想,鼓勵學生用r與d的數量關系,歸納總結出直線與圓的位置關系的性質和判定.

引讀:讓學生閱讀并完成書本第89~90頁的“想一想”.

引達:讓學生完成下面填空題.

①已知⊙O的半徑為5 cm,圓心O到直線a的距離為3 cm,則⊙O與直線a的位置關系是,直線a與⊙O的公共點有個.

②已知⊙O的半徑為4 cm,圓心O到直線a的距離為4 cm,則直線a與⊙O的位置關系是,直線a與⊙O有個公共點.

③若⊙O的半徑為r,且圓心O到直線a的距離為5,則r的取值范圍是時,⊙O與直線a相交.

④直徑為a的一枚硬幣沿著直線滾動一圈,圓心的運動軌跡長為.

第二個環節:由思、達引讀.

通過第一個環節的教學,學生理解并掌握直線與圓的三種位置關系,理解“圓心到直線的距離與半徑之間的數量關系”和“直線與圓的三種位置關系”的對應與等價關系.在此基礎上,讓學生閱讀書本第89頁的三幅圖(圖1),教師利用多媒體動畫播放:太陽從海平面冉冉升起,上升過程中與海平面呈現的位置關系.

在此基礎上,教師還可以引導學生朗讀唐朝王維的《使至塞上》:“單車欲問邊,屬國過居延.征蓬出漢塞,歸雁入胡天.大漠孤煙直,長河落日圓.蕭關逢候騎,都護在燕然.”讓學生在朗讀中,欣賞“大漠孤煙直,長河落日圓”的美麗景象,體會圖1所蘊涵的數學意境——直線與圓的位置關系,在欣賞美景詩詞中感悟數學美,培養學生用數學的眼光觀察世界[1].

2 運用教材的“問題解決”內容

北師大版教材的編排特點是螺旋式上升,由淺入深,從易到難,配有大量的議一議、做一做、想一想、數學理解、問題解決、聯系拓廣等[3].教師作為使用這套教材的執行者,應當充分挖掘并運用教材的這些資源培養學生的“讀思達”能力.

案例2八年級上冊第174頁的“問題解決”

北師大版八年級數學上冊最后一章“平行線的證明”第三節“平行線的判定”,是初中階段數學演繹推理、規范表達的示范課.這節課學生才真正接觸到文字命題題型的證明,是一節幾何演繹推理的入門課.演繹推理對于學生來說是一個嶄新的學習內容,學生會感到困難甚至無所適從.因此,在入門教學時對學生的學習方法進行指導,引導他們進行“讀思達”顯得尤為重要.案例2是這節課課后習題7.4的最后一道題目,是一道幾何文字題.引導學生對這道題目進行“讀思達”,能有效地鞏固“平行線的判定”這節課的演繹推理和數學語言的規范表達.

第一環節:引讀、激思、導達.

引讀:①首先引導學生讀題,對題目的關鍵字、詞、句要標識、標注,加深理解、提煉.本題的關鍵字和詞有直角尺、畫、直線a和b、兩條平行線.②引導學生學會把題目分成題目的情景、所給的條件 、需要說明的問題這三部分.每一部分都要仔細讀,有條件的還要反復讀,才能把握題目的實質.本題的題目情境是木工師傅畫平行線;所給的條件是木工師傅用的工具是直角尺,也就是畫出來的兩條線都是垂直于同一條直線;需要說明的問題是這兩條直線平行.

激思:教師和學生一起分析思考本題的已知條件(已知部分)是什么,結論(求證部分)是什么,再引導學生畫出符合題意的圖形,然后根據圖形,將題目的文字語言轉化為符號語言.

導達:在引讀激思后,讓學生先用數學語言表達出本題,教師糾錯,然后師生共同用嚴謹的邏輯推理和數學語言把本題表述出來.

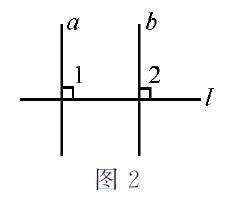

已知:直線a⊥直線l,直線b⊥直線l(如圖2).求證:直線a∥直線b.

證明:如圖2,

∵ 直線a⊥直線l? (已知),

∴∠1=90°(垂線的定義).

∵ 直線b⊥直線l(已知),

∴∠2=90°(垂線的定義).

∴∠1+∠2=180°(等式的性質).

∴直線a∥直線b(同旁內角互補,兩直線平行).

第二個環節:由達再引讀拋思.

引讀:在第一環節的“導達”之后,要求學生重新多讀本題幾遍,讓學生明白實際生活中處處有數學問題,要用我們所學到的知識來思考、表達、理解這些數學問題[1].

3 挖掘教材“脈絡”

深度研讀北師大版教材的編排特點,還可以發現:不同知識點的編排運用“交替式增長”模式,知識內容區間是有“脈絡”的,有前后的關聯也有縱橫交錯的聯系[3].所以,培養學生的“讀、思、達”能力,就不能只著眼于本節課或本單元知識的“讀、思、達”,要從整套教材出發,把握知識點間的聯系,引領學生從“點”到“面”到“多維”的“讀、思、達”,引導學生反復“讀”,反復“思”,抓住知識間的聯系,實現對知識的重組和深度建構,從而培養學生的“讀思達”能力.

案例3“二次函數”復習課的教學片段

學生在學完“二次函數”這章后,基本上已經掌握了二次函數的概念、圖象及性質,所以,在復習課上可以通過設置一些相關的問題,引領學生“讀思達”.

第一環節:引達拋思引讀.

引達拋思:(1)什么是二次整式?寫出幾個關于x的二次整式.

(2)令你所寫的關于x的二次整式為0,想想這是我們學過的什么內容?

(3)令y等于你所寫的關于x的二次整式,想想這又是我們學過的什么內容?

引讀:在學生回答完這三個問題后,教師引導學生再次回讀教材——①七年級上冊第87至88頁有關整式的內容;②九年級上冊第31至32頁有關一元二次方程的內容;③九年級下冊第29至30頁有關二次函數的內容和第51至52頁有關二次函數與一元二次方程的內容.

第二環節:引思引達再引思.

在學生讀完相關教材內容后,引導學生通過觀察對比思考:整式、一元二次方程、二次函數是有關聯的,有什么關聯?它們之間又有什么內在聯系?通過對這兩個問題的回答促進了學生對二次函數“面”的建構.

第三個環節:引達拋思.

在復習完二次函數圖象與性質后,提出:(4)令你所寫關于x的二次整式大于或小于0,你們又有什么發現?學生通過對這個問題的理解和表達,可以感悟到整式、一元二次方程、二次函數和一元二次不等式之間的關系.然后提出:(5)雖然我們還沒有學習二次不等式的解法,但能否借助二次函數的圖象與性質來解決這個問題?先由學生思考,教師再引導學生根據二次函數的圖象及性質簡要地解答這個問題,實現了二次函數從“點”到“面”到“多維”的拓展,進一步提升了學生的“讀思達”能力.

愛因斯坦曾經說過:知識是會忘記的,留下來的是教育.掌握知識不是教育的最終目的,培養獲得知識的能力才是教育的最大目標[2].所以,在“雙減”背景下,教師應當充分挖掘并運用教材資源,培養學生的“讀思達”能力,促進學生核心素養的形成和發展.

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準[S].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]汪飛飛.從意義創生視角研讀數學教科書:何為、為何與可為——與新手數學教師的對話[J].中小學教師培訓,2019(8):29-33.

[3]陶德軍.談北師大版初中數學教材的解讀[J].中小學教學研究,2013(6):60-62.