褚遂良楷書風格的個案淺析

【關鍵詞】褚遂良;楷書;書法風格

【中圖分類號】J292.1? 【文獻標志碼】A? 【文章編號】1005-6009(2022)29-0035-02

【作者簡介】朱子涵,北京語言大學(北京,100083)美術學院書法專業本科生。

在中國書法文化的歷史長卷之中,楷書無疑是其中濃墨重彩的一筆。從文字演化最初的甲骨文字到后來的青銅銘文,經歷時間的洗禮與統一文字的完善,發展出秦篆,又不斷化繁為簡,出現隸書、行書、草書,再加以規范化,在唐朝楷書終發揚光大。

作為中國書法史的頂峰時期之一,統一強盛的大唐經濟繁榮,思想多元開放,文化壯麗輝煌。同時唐朝皇帝對于書法亦酷愛,為唐朝的書法藝術的發展提供了良好的政治和文化環境,使得唐朝的書法藝術發展得十分全面,名家輩出,發展到了書法史上的頂峰時期,形成了一場獨特的“文化盛宴”。在初唐時期,書法大家褚遂良便大放異彩。當時書法崇尚法度,褚遂良早期取法歐虞,在其能一現端倪的作品《伊闕佛龕碑》中,用筆方筆起頭,方筆收尾,在方框轉折處,處理得較為剛硬,字的整體微露刀鋒感,點畫線條勁挺,短筆畫較直,長筆畫略彎,結體方穩平正。同時期的《孟法師碑》相較于《伊闕佛龕碑》則弱化了轉折處的鋒芒,方中帶圓,將鋒匿于筆畫之中。到了風格形成的晚期,褚遂良取法右軍,吸收晉代楷書的精髓,寫下了無數學書者在學習楷書時必臨之帖——《雁塔圣教序》。《雁塔圣教序》中的褚遂良相較于《伊闕佛龕碑》和《孟法師碑》中的褚遂良,更擅長變化,筆觸細膩,整本法帖中側并用,方中帶圓轉,圓中亦有方折,字形結體更加的大膽,融入飄逸的晉楷氣息,線條纖勁,字態典雅,端莊遒美,有一種強烈的文人書卷氣。

一、 時代背景及大環境對于褚遂良書法的影響

唐代書法之所以在書法史的長河中如此燦爛,與當時的社會環境是密不可分的。進入隋唐之后,貴族文人不再是文化創造傳播的主力,取而代之的是一些庶族知識分子。隋唐的社會穩定和經濟富饒使人們將更多的精力放于強化自身知識水平、豐富內心的精神文化上來,而科舉制的逐步確立,也讓平民獲得考學入仕的機會。而這些庶族階層相較于原先的貴族文人,更接近大眾生活,更能深入體會社會矛盾,所以他們便會開始教化百姓,成為文化傳播的先導。唐皇政治昌明,重視且推崇書法藝術,甚至將書法尊列于選拔政府官員的標準之一。在虞世南之后,魏征向唐太宗引薦了褚遂良,唐太宗對褚遂良愛惜有加,更廣集名家字跡,其中不乏王羲之的書法作品。這使得褚遂良可以時常接觸到最新最全的資料,可以根據前人遺留的精品,加以賞析臨摹,這對其書法的藝術發展起到了至關重要的作用。正是唐太宗的支持和唐朝時代文化背景的支撐,造就了褚遂良書法之坦途。

二、褚遂良楷書與中唐楷書的風格對比

《雁塔圣教序》系褚遂良一生之集大成者,亦是其最具盛名的法帖之一。相傳玄奘法師赴印度求經回來之后,唐太宗下旨建造譯經院翻譯經文,唐太宗為新經撰寫序文,即為《大唐三藏圣教序》,后由褚遂良書寫,勒石立于大雁塔下,即為今天我們所見的《雁塔圣教序》。此碑刊刻精良,從中可以明顯看出褚遂良晚年書法的風格樣貌,相比于中唐書家顏真卿和柳公權,褚遂良《雁塔圣教序》的氣息更接近晉代楷法,靈動飄逸,筆鋒呈現于紙面皆為手到之處因勢造形,多變而自然。而顏柳楷書,雖稱“顏筋柳骨”,但此二者的本質并無太大差別。而顏真卿的《多寶塔碑》和柳公權《玄秘塔碑》相較于褚遂良的《雁塔圣教序》,在用筆及筆畫的鋪設修飾上大為不同,使得顏柳此二帖更注重在字體的形態端正、筆畫飽滿,體現了中唐時期楷書的規范化。細端詳《多寶塔碑》和《玄秘塔碑》的起筆和收尾,都有為了端正字態而添加的修飾,其優點在于筆畫形態更加飽滿,結構更加嚴謹,但修飾部分的出現使點畫與點畫之間互相獨立,一系列切筆、行筆、提筆、回鋒、收筆的動作,與晉代飄逸靈動的用筆不同,導致字略顯刻板。相比于此二者,褚遂良在《雁塔圣教序》中的用筆便會率性很多,在這種由鐘繇、王羲之傳承下來的筆法加持下,字便如同被賦予了生命,在眼前“活”了過來。姜夔有言:“真書以平正為善,此世俗之論,唐人之失也。古今真書之神妙,無出鐘元常,其次則王逸少。今觀二家之書,皆瀟灑縱橫,何居平正?”平正本是穩定而完美的存在,但是由于過于平正而失去初元的自然狀態,那便得不償失了。但是學書的過程中是否又要拒絕平正呢?答案是否定的。孫過庭言:“初學分布,但求平正;既知平正,務追險絕;既能險絕,復歸平正。”平正在學書的初始階段是必要的,但所謂“平正”并非刻意修飾多余筆畫而強行“平正”,一切的基礎,都是基于自然的筆法和法帖中嚴謹的結構。而褚遂良的《雁塔圣教序》便將法度把握得恰到好處。正如蔡邕在《九勢》中提到的“夫書肇于自然;自然既立,陰陽生焉;陰陽既生,形勢出焉”。

三、《雁塔圣教序》的八分隸意

阮元的《北碑南帖論》提道:“褚遂良,唐初人,宜多正書,乃今所存褚跡,則隸體為多。”褚遂良的楷書蘊含隸意,此正為其獨特之處。《雁塔圣教序》中,長橫便能體現隸書韻味,藏鋒逆鋒起筆,行筆中帶有隸書用筆,收筆一頓,如同隸書燕尾去尖,結字樸拙,用筆沉摯(如圖1)。

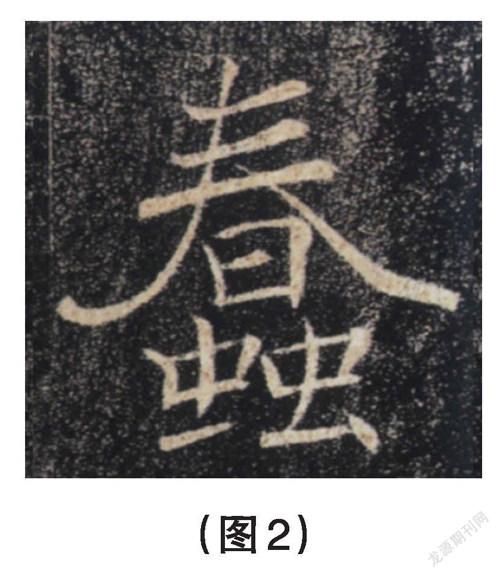

再比如“蠢”字之撇,正常楷書多以出尖挑出去為結束,褚遂良在這里的處理卻是往回有個收筆的動作,使得字的形態隸意十足(如圖2)。

再如“仰”字和“御”字(如文末圖3),《雁塔圣教序》中很多的橫折都是圓折,而非通常所見的方折,這也是《雁塔圣教序》變化的一點,剛柔并濟,方中帶圓,圓中見方,展現出褚遂良的高超技法以及對于晉代楷書的深入理解,使得通篇作品靈動自然,寬博典雅,饒有隸味和古意。

褚遂良在楷書上的成就無疑是顯赫的,對于藝術的創造亦是極有想法的,觀其一生所留碑帖,無不貫徹靈動自然,筆法流暢。在具有行書的結體和書寫節奏后又恰到好處地融入隸書的元素,形成了獨一無二的褚體風格。這對于書法史何其幸運!他的書法藝術開啟了人們對于美的境界的全新追求,經歷了書法藝術長河一遍一遍的洗禮,得以流傳,引領了歷朝一代又一代的書法大家,成為效法的模范。今再觀褚字,可見其成功地繼承了晉人風韻,創造出了獨屬于初唐的日月。