針刺治療腦卒中后偏癱頸肩痛臨床觀察

周家榮 吳冰冰

腦卒中是一種常見疾病,多見于中老年患者,發病快、病情發展快,腦卒中患者通常伴有肢體功能和語言功能障礙,嚴重影響患者的生活。針刺在中醫學中已有千年歷史,可通過不同行針手法刺激穴位,明顯改善患者的病情[1]。此研究主要探討了針刺治療對腦卒中后偏癱頸肩痛患者的疼痛改善及預后情況。

1 資料與方法

1.1 一般資料選擇四會市中醫院2018年1月—2020年12月收治的130例腦卒中后偏癱頸肩痛患者,130例患者中男70例,女60例;年齡為41~75歲,平均(57.15±3.25)歲;病程為最短21 d,最長2個月,平均病程為(35.78±3.12)d。根據隨機數字表法,將130例患者分為2組,每組65例。對照組中男36例,女29例;年齡為42~75歲,平均(57.23±3.41)歲;病程為最短24 d,最長2個月,平均病程為(35.58±3.23)d。觀察組中男34例,女31例;年齡為41~74歲,平均(57.84±3.43)歲;病程為最短21d,最長2個月,平均病程為(35.41±3.43)d。2組資料比較,差異較小,P>0.05。

1.2 診斷標準所有患者均符合《中風病診斷與療效評定標準(試行)》[2]中關于腦卒中的相關診斷標準。

1.3 納入與排除標準納入標準:符合診斷標準;已被確診且患者均存在偏癱頸肩痛;2周內無其他疾病;均為首次發病。排除標準:各種類淀粉樣血管病者;各種血液病者;腦底異常血管網者;腦動脈炎者;丘腦病變;癌腦轉移引起腦血管病變者;合并糖尿病酮癥酸中毒者;合并上消化道出血者;認知功能障礙者;精神疾病者;長期服用鎮定劑、安眠藥者;治療依從性較差者;無法耐治療受者;拒絕此次治療者等。

1.4 方法

1.4.1 治療方法對照組行常規康復治療,包括床上訓練、坐立訓練及步行訓練等內容,給患者發放康復訓練手冊,并給每位患者具體講解康復訓練內容,要求患者康復訓練均按步驟嚴格進行,控制每次訓練時間在0.5~1 h。觀察組在對照組基礎上加用針刺治療,主穴:內關、水溝、極泉、通里、絕骨、足三里、涌泉、三陰交。手太陰經循行部位疼痛者加用列缺、肩前;手太陽經循行部位疼痛加用后溪、肩貞;手陽明經循行部位疼痛加曲池。寒證、虛證者加氣海、關元;水溝穴的強度以患者眼眶含淚為宜,毫針采用平補平瀉法,內關、極泉、通里穴針強度以患者觸電感向手指尖傳導為宜,余穴得氣后留針半小時,極泉穴不留針,每次隔10 min行針1次,每天1次,每5 d為一個療程,每個療程間休息2 d,2組均治療4個療程。

1.4.2 觀察指標①對比2組患者治療前后綜合功能恢復評分、神經功能評分及日常生活能力評分;②對比2組患者治療效果;③對比2組患者治療前后生活質量評分;④對比2組治療前后VAS評分。

1.4.3 療效判斷標準①神經功能評分包括下肢肌力、面談、步行能力、言語、凝視等評分,分值越高,患者神經功能受損越嚴重;綜合功能恢復評分包括運動功能及認知功能,總分為108分,分值越高,患者綜合恢復情況越好;日常生活能力評分包括梳洗修飾、吃飯、穿衣、洗澡、大小便、行走等項目,分值越高,患者日常生活能力越好。②參照《全國中醫內科學會中風病診斷、療效評定標準(試行)》[3],其中無效為積分增加少于5分者;有效為積分增加在6~9分者;顯效為積分增加在10~13分者;基本痊愈為積分增加在14分以上者。積分具體為:神志狀態、語言表達、上肢肩關節、上肢指關節、下肢髖關節、下肢趾關節、綜合功能7項,每項0~4分,滿分28分。總有效率=基本痊愈率+顯效率+有效率。③采用SF-36生活質量評分評定患者的生活質量,包括36個項目,評分越高,患者生活質量越好。④采用視覺模擬評分量表(VAS評分)評定患者的疼痛程度,分值為0~10分,分值越高,疼痛程度越重。

2 結果

2.1 綜合功能恢復評分 神經功能評分及日常生活能力評分治療前,2組綜合功能恢復評分、神經功能評分及日常生活能力評分對比,差異無統計學意義,P>0.05;治療后,2組的綜合功能恢復評分及日常生活能力評分明顯升高、神經功能評分明顯降低,且觀察組改變幅度明顯較對照組低,P<0.05。見表1。

表1 2組偏癱頸肩痛患者綜合功能恢復評分 神經功能評分及日常生活能力評分對比 (分,

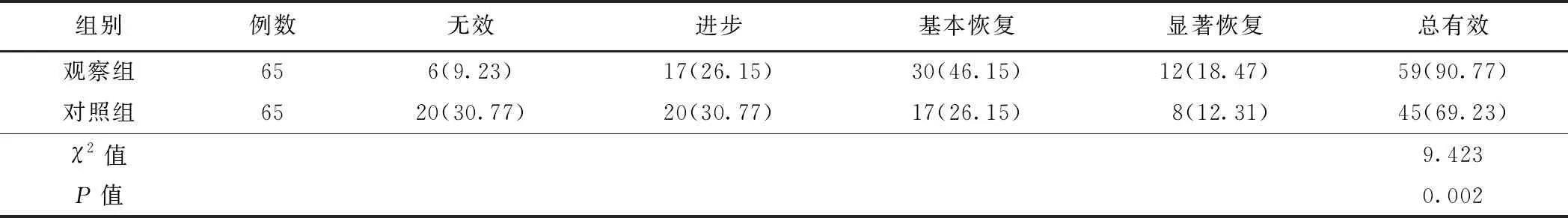

2.2 治療效果觀察組的治療效果明顯優于對照組,P<0.05。見表2。

表2 2組患者治療效果對比 (例,%)

2.3 生活質量評分治療前,2組生活質量評分對比,差異無統計學意義,P>0.05;治療后,2組生活質量評分明顯升高,且觀察組明顯較對照組高,P<0.05。見表3。

表3 2組偏癱頸肩痛患者生活質量評分對比 (分,

2.4 VAS評分治療前,觀察組VAS評分為(6.52±1.21)分,對照組為(6.48±1.32)分,組間對比,差異無統計學意義(t=0.180,P=0.857);治療后,觀察組VAS評分為(2.12±0.58)分,對照組為(3.98±0.63)分,治療后2組VAS評分明顯降低,且觀察組明顯較對照組低(t=17.512,P=0.000)。

續表3 2組偏癱頸肩痛患者生活質量評分對比 (分,

3 討論

腦卒中也稱為腦血管意外或中風,多是因血管阻塞導致血流不暢或血管破裂,不能給大腦提供血液引起的腦組織損傷,其會導致多種并發癥,偏癱是腦卒中常見的并發癥[4],主要是因為患者的神經元受損,致使運動模式以及肌肉群間協調性發生紊亂,而限制了肌肉群以及關節的活動。腦卒中患者常伴認知功能障礙、言語功能障礙、吞咽功能障礙等,且可伴心理障礙以及大小便失禁,嚴重降低患者的自理能力、生活質量和工作能力。在腦卒中偏癱患者中,頸肩疼痛是常見的一種并發癥,患者頸肩部位劇烈疼痛、燒灼感、麻木、難忍的不適,且易反復發作,對運動功能恢復可產生不利影響,而且還會導致或者加重心理障礙。所以,需要給予腦卒中后偏癱頸肩痛患者合理的、有效的治療措施,改善其肩關節功能,進而改善日常生活活動能力,確保患者身心健康。

康復訓練是腦卒中后偏癱頸肩痛患者常用的治療措施,可提高運動能力,神經在運動過程中持續受到刺激,通過運動功能對認知功能進行調節,改善患者的大腦功能,而利于神經系統恢復。由于腦卒中后偏癱患者的運動功能受損,康復訓練中可加強、優化未受損的功能,而未受損功能區域在患者的運動功能恢復中存在重要的作用。同時,康復訓練可利于肢體血液循環,提高機體的調節能力,減少肌肉萎縮以及關節強直等發生,促進功能恢復。但是,單純給予腦卒中后偏癱頸肩痛患者康復訓練的效果不是十分明顯,所以需聯合其他療法。

針灸療法在中國的應用歷史很悠久,長達幾千年,可通脈化瘀、舒筋活血,針刺入到穴位,經行針手法對穴位產生刺激,從而達到興奮或者抑制的狀態。在中醫學上,腦卒中屬于“中風”范疇,腦卒中后偏癱患者主要表現是陰急陽緩癥狀,需陰陽調和,而達到陰陽相濟,所以,對于腦卒中后偏癱頸肩痛患者采取泄實補虛的治療原則。通過針灸實現補實泄虛、陰陽調和,使機體陰陽達到平衡,利于肢體運動功能恢復,提高康復訓練效果,顯著改善生活質量[5]。四會市中醫院是在常規康復治療的基礎上聯合針刺治療腦卒中后偏癱頸肩痛患者,療效顯著。

此研究結果表明,治療后,2組綜合功能恢復評分、日常生活能力評分及生活質量評分明顯升高、神經功能評分明顯降低,且觀察組改變幅度明顯較對照組高,觀察組治療效果明顯優于對照組;治療后,2組VAS評分明顯降低,且觀察組明顯較對照組低,表明在常規康復治療的基礎上加用針刺可改善腦卒中后偏癱頸肩痛患者預后,主要是由于針灸可實現補虛泄實、調和陰陽,從而讓機體達到陰陽平衡的狀態,進一步改善患者的肢體運動能力及治療效果[6]。

綜上所述,針刺治療可提高腦卒中后偏癱頸肩痛患者的治療效果,值得推廣應用。