三都縣2020—2021年馬鈴薯新品種區域適應性鑒定試驗總結

潘海翠 羅群 吳朝婷

摘? ? 要:本研究選擇由貴州省農作物技術推廣總站提供的希森6號、米拉、黃金薯、紅美、荷蘭15、滕育一號、興佳2號、V7、合作88、隴薯7號為試驗品種,貴州省長期種植的品種費烏瑞它為對照組,進行品種隨機區域適應性鑒定試驗,以期促進三都縣馬鈴薯產業經濟發展,進一步實現優良品種在三都縣的推廣與生產。

關鍵詞:馬鈴薯;新品種;適應性

文章編號:1005-2690(2022)04-0034-03? ? ? ?中國圖書分類號:S532? ? ? ?文獻標志碼:B

馬鈴薯是我國重要的糧食經濟作物之一。貴州省是我國第二大馬鈴薯糧食作物種植省份,區域內的氣候條件優勢較為明顯。到2020年底,貴州省糧食作物種植面積達到2 754.14 hm2,較2019年同比增長近1.65%,與全國的糧食作物種植面積相比,增長量高于1.05個百分點[1]。馬鈴薯是貴州省重要的糧食作物之一,在貴州省播種馬鈴薯時,不同的海拔高度,播種時間有所區別,低海拔的區域以秋季播種為主,中高海拔的區域以冬季播種為主。貴州省一直在進行馬鈴薯優良品種適應性的試驗篩選,省內各地農業技術推廣站積極研究馬鈴薯新品種的適應性,從而改善馬鈴薯的品種。目前,貴州省的馬鈴薯種植品種比較單一,缺乏優勢品種推廣應用,馬鈴薯的新品種更新換代較慢[2-6]。

隨著費烏瑞它推廣使用年限的增加,其種植缺點逐漸暴露出來。費烏瑞它容易患晚疫病且種植過程中結薯較淺,易出現綠皮,影響馬鈴薯的經濟效益。一個良好的品種除了要具備廣適性之外,還需有疫病高抗性,在滿足市場需求的同時滿足對營養品質的需求。因此加強優質品種篩選、示范以及推廣工作非常重要,是推動馬鈴薯產業發展的重要途徑之一[7-10]。為完成好2020—2021年馬鈴薯綠色增產增效技術示范推廣、綠色高質高效行動等項目,篩選適應三都縣推廣的高抗、優質、豐產性好的馬鈴薯新品種,特開展2020年馬鈴薯新品種區域適應性鑒定試驗。在項目實施區域三都縣周覃鎮恒豐村安排了希森6號、米拉、黃金薯、紅美、荷蘭15、滕育一號、興佳2號、V7、合作88、隴薯7號、等10個馬鈴薯品種比較試驗,以費烏瑞它作為對照,試驗總結整理報告如下。

1 材料與方法

1.1 試驗品種

希森6號、米拉、黃金薯、紅美、荷蘭15、滕育一號、興佳2號、V7、合作88、隴薯7號、費烏瑞它(CK),均由貴州省農作物技術推廣總站提供。

1.2 試驗地基本情況

試驗選擇在三都縣周覃鎮恒豐村留聯組進行,海拔為883 m,土壤類型為沙壤土。年平均氣溫15.6 ℃,年均降水量1 400 mm,無霜期220 d,土壤肥力中等,光照好,排灌方便,前茬為水稻。

1.3 試驗設計

試驗田塊面積0.15 hm2,采用隨機區組設計,重復3次。采取先條施肥、播種后起壟黑膜覆蓋播種技術。

單壟雙行錯窩播種,開廂120 cm,寬行80 cm、窄行40 cm。每小區3壟,行長5 m;窩距25 cm、單行播20窩、每壟40窩、160窩/小區。小區面積18 m2。小區間不留走道,重復間留走道50 cm,四周種保護行。

1.4 試驗過程

本試驗各處理采用商品有機肥與復合肥(15-15-15)結合施入底肥。施用有機肥100 kg/667 m2、復合肥(15-

15-15)40 kg/667 m2、高鉀肥(16-8-21)10 kg/667 m2。

薯塊切塊根據薯塊的大小和芽眼的分布采取縱切、橫豎切或環切等不同的切塊方法,每個切塊必須含有1~2個芽眼,單塊重25 g以上。其余施肥、用藥等田間管理按三都縣冬作馬鈴薯常規栽培技術進行統一管理。各處理品種于2021年5月18日統一采收。

2 試驗結果

2.1 產量情況

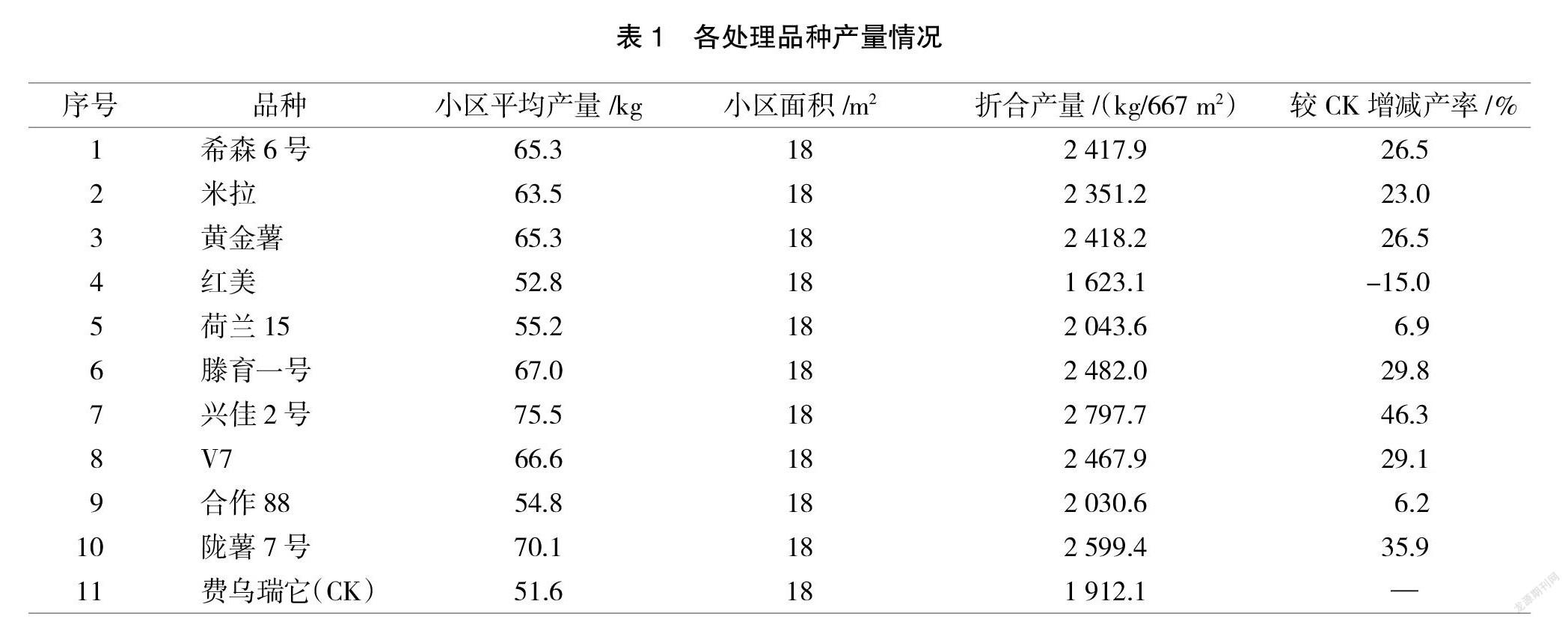

經2021年5月18日驗收測產,興佳2號小區平均產量最高,達到75.5 kg,折產達2 797.7 kg/667 m2,與費烏瑞它(CK)相比,增產率達46.3%。紅美的小區平均產量為52.8 kg,折產為1 623.1 kg/667 m2,與費烏瑞它(CK)相比,產量下降了15%。單產由高到低依次為興佳2號、隴薯7號、滕育一號、V7、黃金薯、希森6號、米拉、荷蘭15、合作88、費烏瑞它(CK)、紅美。具體的產量結果如表1所示。

2.2 商品薯率調查

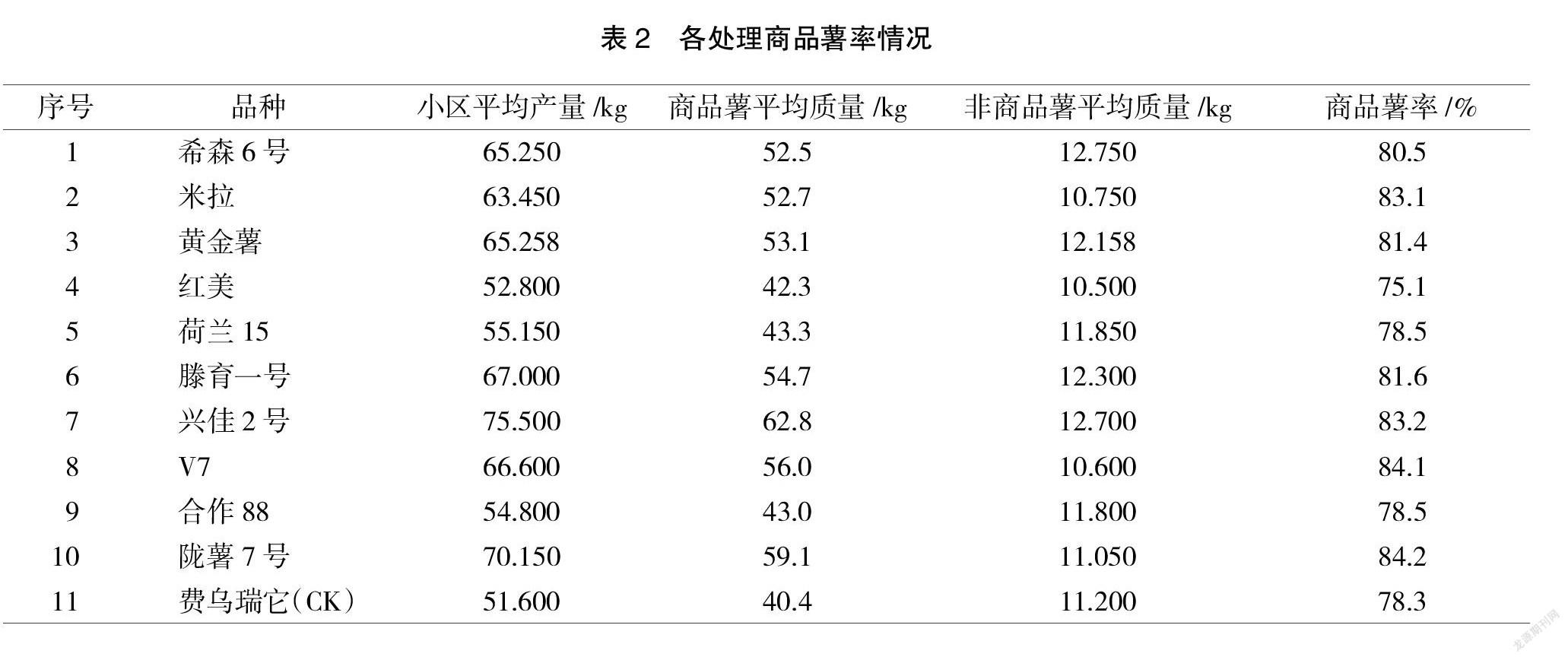

根據三都縣以往市場行情,按單薯重>75 g計入商品薯。隴薯7號的小區平均產量為70.15 kg,商品薯平均質量為59.1 kg,非商品薯平均質量為11.05 kg,商品薯率達84.2%。紅美的小區平均產量為52.8 kg,商品薯平均質量為42.3 kg,非商品薯平均質量為10.5 kg,商品薯率為75.1%。商品薯率達80%以上的分別是希森6號、米拉、黃金薯、滕育一號、興佳2號、V7、隴薯7號。根據商品薯率從大到小排序依次為隴薯7號、V7、興佳2號、米拉、滕育一號、黃金薯、希森6號、合作88、荷蘭15、費烏瑞它(CK)、紅美。各品種商品處理情況如表2所示。

2.3 長勢觀察情況

截至收獲,合作88的平均株高為97.4 cm,葉的顏色為深綠色,莖顏色為紫色帶綠色。根據平均株高由高到低排序為合作88、隴薯7號、米拉、V7、興佳2號、黃金薯、滕育一號、紅美、費烏瑞它(CK)、荷蘭15、希森6號。具體情況如表3所示。

11個品種中黃金薯、隴薯7號出苗最早,合作88出苗最晚,前后相差近10 d。希森6號、米拉、紅美、荷蘭15、滕育一號、興佳2號、V7、費烏瑞它出苗時間居中,差異不大。11個品種田間莖葉長勢均較好,但費烏瑞它較易感染晚疫病,紅美最不易感病。收獲當天,合作88、隴薯7號莖葉較綠,萎蔫較少,其余幾個品種萎蔫較多。截止收獲,合作88未到成熟期。

3 結論與討論

三都縣是全國唯一的水族自治縣,素有“像鳳凰一樣美麗的地方”之美譽,榮獲“中國水晶葡萄之鄉”“中國賽馬之鄉”“中國民間文化藝術之鄉”“全國老年排球之鄉”等稱號。境內有大小河流220余條(含客水),可開發水能8.6萬kW。已探明有銅、鐵、煤、汞、金、銻等20余種礦產資源,盛產九阡酒、九阡李、水晶葡萄、黃桃、都江椪柑、巫不香豬、周覃優質大米、大河臍橙、茶葉、食用菌、中藥材、三都酸等特色農產品,遠銷珠三角、川、渝、湘等地區。三都縣是珠三角地區“果盤子”和“菜籃子”的重要基地。費烏瑞它由于病疫霉引起晚疫病,導致產量下降。晚疫病是費烏瑞它生產過程中較為致命的一種病癥,在貴州省的馬鈴薯種植中,費烏瑞它晚疫病的發生率約為10%,嚴重時會導致費烏瑞它的產量降低20%以上。晚疫病的出現不僅降低了費烏瑞它馬鈴薯田間產量,還會嚴重阻礙商品馬鈴薯的儲存[11],降低馬鈴薯的經濟生產效益。

因此,為提高馬鈴薯的產量和生產效益,推廣新的、選擇適應性高的馬鈴薯產品,需要對馬鈴薯進行區域適應性測定試驗。三都縣地理位置優越、氣候環境良好,積極引進優良品種,選擇適應性較高的馬鈴薯品種,有助于推動三都縣的經濟發展。

試驗結果表明,相較于本地區習慣種植的費烏瑞它品種,興佳2號產量最高,紅美產量最低。隴薯7號、V7、興佳2號、米拉大薯比較多,商品薯率比較高。紅美大薯較少且薯型參差不齊,按常規單薯重分類,商品薯率較低,產量較低,但是紅美營養價值高,市場價格較高,有其獨特的市場經濟價值。由于目前三都縣境內群眾對紅美認識不足,導致本地市場接受度不高。

費烏瑞它在三都縣境內已種植多年,產量穩定在1 500~2 200 kg/667 m2,群眾易接受,銷售市場穩定。

從田間長勢到產量來看,興佳2號、隴薯7號、滕育一號、V7、黃金薯、希森6號、米拉、荷蘭15、合作88、紅美等品種均適宜在試驗區域種植,但合作88成熟期稍微晚10 d左右,以上品種均能達到較高的產量。隴薯7號、滕育一號、紅美試驗時間已有2年,隴薯7號、滕育一號的商品屬性較為穩定,具有較強的推廣適應性。興佳2號、V7、黃金薯、希森6號、米拉、荷蘭15具有進一步推廣的潛力,但因其試驗時間只有1年,尚需再次試驗觀察其適應性和產量穩定性,確定取舍。

為選擇適合三都縣種植的優良馬鈴薯品種,需進行適應性篩選,確定品種的穩定性、產量、市場需求及偏好。新培育的優良品種綜合性狀表現優勢明顯,要做好新品種引進試驗示范工作,為種植戶篩選抗病、高產、優質的新品種,同時建立核心示范區,因地制宜進行規模化種植,打造特色優勢產業。

參考文獻:

[1]姚華開,羅英艦,鄭元利,等.基于SRAP分子標記的馬鈴薯品種遺傳多樣性分析[J].安徽農業科學,2021,49(15):104-107.

[2]芶久蘭,張萌,何佳芳,等.不同農藥施用量對貴州春馬鈴薯病情指數和生物效應的影響[J].西南農業學報,2021,34(2):306-310.

[3]付梅,馮文豪,吳軍,等.貴州冬作區早熟馬鈴薯新品種區域適應性鑒定及品質評價[J].種子,2021,40(2):121-128,142,149.

[4]尹旺,羅小波,盧揚,等.貴州馬鈴薯高光效品種資源篩選[J].西南農業學報,2020,33(10):2184-2189.

[5]吳巧玉,雷尊國,楊雄碧,等.利用高原夜間自然冷源進行馬鈴薯種薯儲藏的效果研究[J].種子,2020,39(7):94-97.

[6]王姝瑋,尹文書,顏興,等.貴州省馬鈴薯主要病蟲害發生種類及危害特點[J].耕作與栽培,2020,40(2):31-34.

[7]韓克敏.貴州大磏鎮脫毒馬鈴薯種薯擴繁及大田種植技術要點[J].農業工程技術,2020,40(5):40.

[8]李飛,徐建飛,羅小波,等.馬鈴薯新品種(系)引種試驗初報[J].貴州農業科學,2019,47(11):27-30,2.

[9]宋靜,許根焰,駱永明,等.對農用地土壤環境質量類別劃分的思考:以貴州馬鈴薯產區Cd風險管控為例[J].地學前緣,2019,26(6):192-198.

[10]張榮達,劉紅梅,王立新,等.貴州畢節馬鈴薯產業發展的現狀及提升措施[J].農技服務,2019,36(2):83-86.

[11]杜瑩瑩,嚴奇巖.清至民國時期貴州馬鈴薯的種植與影響[J].懷化學院學報,2018,37(12):1-5.