軌道交通系統四網融合規劃與運營策略研究

張嘉敏,張嘉銳

(1.山東科技大學 交通學院,講師,山東 青島 266590;

(2.中國鐵路濟南局集團有限公司 青島機務段,工程師,山東 青島 266041)

引言

我國軌道交通受管理模式與技術發展限制,高速鐵路、城際鐵路、市域快軌、城市軌道交通各制式間尚未形成系統聯動,各自為政的現狀制約著運輸效率和服務質量的提升,亟待實現軌道交通系統同制式間的跨線與跨制式間的協同。2019年中共中央、國務院印發了《交通強國建設綱要》,明確提出:建設城市群一體化交通網,推進干線鐵路(普鐵和高鐵)、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通融合發展,也被業界稱之為軌道交通系統的“四網融合”;發改規劃[2019]328號《國家發展改革委關于培育發展現代化都市圈的指導意見》提出要統籌考慮都市圈軌道交通網絡布局,構建以軌道交通為骨干的通勤圈;在有條件地區編制都市圈軌道交通規劃,推動干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通“四網融合”[1][2]。軌道交通四網融合的技術條件是互聯互通[3],即:①設備設施層面互聯互通,如信號、車輛、通信、供電、線路限界等的統一,為軌道交通的互聯互通創造硬件基礎條件,實現資源共享,提高設施設備利用率;②列車運行層面互聯互通[4][5],允許列車在兩條及以上的線路上以跨線模式或快慢車組合模式等運營組織方法運行,將“人在站上換乘”轉換為“車在線間轉換”,縮短乘客在站換乘時間,進而提高出行效率。

1 功能定位與關鍵技術參數

本質上軌道交通四網屬于多制式復合網絡,四網融合的首要任務是解決不同制式軌道交通互聯互通問題,即將兩條不同種類的軌道交通線路直接連通,旅客/列車可以從一條線路直接進入另一條線路。互聯互通的銜接方式可以分散換乘結點的壓力,乘坐跨線列車的旅客不必下車即可從一條線路轉換至另一條線路。不同制式的軌道實現互聯互通需具備三個基本條件:線路制式兼容、票制兼容和線路通過能力滿足要求。

1.1 軌道交通四類網絡的功能定位

在中國,干線鐵路、城際鐵路和市域鐵路都由中國鐵路總公司進行投資與管理,城市軌道交通由地方政府主導進行投資與管理。軌道交通四網所服務的地理區域半徑不同,其各自主要功能定位也不同。

1.1.1 干線鐵路 屬國家級戰略大通道支撐體系,實現國內省級行政區間組網貫通運營的鐵路線網,是我國鐵路運輸的主動脈;承擔全國范圍的客貨運輸,以中長距離為主,服務全國各大城市群的快速聯系,需要較高的在車服務質量和客票信息。

1.1.2 城際鐵路 屬城市群級別的區域軌道交通體系,連接區域內相鄰的兩個或多個城市,與國鐵干線對接構建國家鐵路網絡,服務城市群內部各城市、重點城鎮間的快速聯系,兼顧部分外圍組團聯系;客流構成長短途兼有,以短途客流為主,列車運行速度一般為160~250km/h。

1.1.3 市域鐵路 屬都市圈軌道交通系統,與城市軌道交通、國鐵干線相銜接,制式介于國鐵與城市軌道交通之間,技術標準與國鐵干線相似或相同;服務于城市核心區與城市郊區、城鎮或衛星城之間、中心城區邊緣與市域范圍各中小城鎮(城市副中心或組團)的出行,服務范圍一般在50~100km,最高運行速度在80~160km/h的區間(2021年1月,青島正式開行萊西、平度至主城區的市域高鐵動車組往返列車,早中晚共3對)。

1.1.4 城市軌道交通 城市軌道交通(簡稱城軌),支撐城市主要客流走廊,是城市核心區重要的公共交通方式;服務范圍以城市市區內部中長距離為主,適當外延,這類出行最需要關注的是準時性、可靠性、服務頻率與換乘效率等。

1.2 軌道交通四類網絡的關鍵技術參數

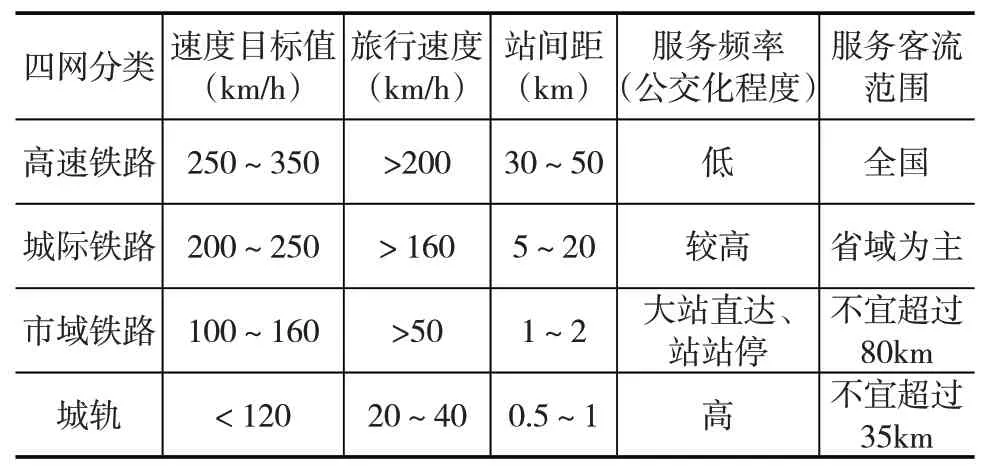

四類網絡的關鍵技術參數包括速度目標值、旅行速度、站間距、服務頻率(公交化程度)、服務客流范圍,如表1所示。

表1 軌道交通四網關鍵技術參數

2 TOD與SOD基本理念

TOD(TransitOrientedDevelopment)20世紀90年代起源于北美,指公共交通引導城市發展,屬交通導向型開發模式,主要適用于新城(區)開發過程中以軌道交通為導向的發展理念,以新(區)開發為主要背景目標。SOD(ServiceOrientedDevelopment)指運輸移動服務滿足交通需求,屬客流追隨型發展模式[6],主要適用于建成區以軌道交通服務為導向的發展理念,以緩解交通擁堵為首要目標,即滿足交通需求,近期建設應以滿足交通需求,尤其是緩解中心區交通壓力為主,在能力富裕的情況下,適當考慮超前建設,支持城市新的核心區和新城發展。TOD與SOD理念共同點在于其目標均以最大限度的吸引客流/貨流為導向,實現軌道交通系統客流需求與運能供給的最佳匹配[7]。

針對軌道交通系統多路徑、多客流OD的特征,在四網融合過中,以增強都市圈/城市群基礎設施連接性貫通性為重點,以強化軌道交通系統的韌性為終極目標,根據城市區域經濟發展階段與地理特征,遵循TOD與SOD發展理念,構建以軌道交通為骨干的區域交通出行圈與貨運物流圈,實施主動交通需求管理ADM(ActiveDemandManagement)側重于軌道交通網絡的競合關系研究,以實現軌道交通系統整體時間優化、空間優化、時空協調優化。在線網規劃階段突出強調軌道交通網絡的魯棒性,優化軌道交通四網的線網級配關系,提高其抗毀性,以前瞻性避免后續運營階段可能發生的網絡系統級聯失效問題[8]。

3 多制式復合網絡規劃融合

3.1 軌道交通多制式復合網絡設備設施規劃融合

列控系統等軌道交通自主開發系統和國外引進系統互聯互通,如基于通信的列車控制系統CBTC、全自動運行系統FAO、歐洲列車控制系統ETCS之間的融合,各種制式軌道交通設備系統的互聯互通,將不同系統的功能、接口標準化,規范互聯互通技術的開發與運用;在確保列車安全高效運行的前提下,解決信號設備等不同廠商設備的互聯互通,為實現列車的共線、跨線網絡化運營和資源共享先決創造條件,進而提高軌道交通線網和設備利用率,降低其生命周期成本。

3.2 軌道交通多制式復合網絡樞紐場站規劃融合

首先根據人口規模、戰略地位、綜合交通運輸體系規劃、軌道交通各制式一體化融合發展、軌道交通各制式潛在運輸需求等定性綜合選取軌道交通系統線網節點[9]。其次,根據節點的人口規模、地區生產總值、地區財政收入等社會經濟因素、節點的年客運量(年旅客發送人數)、年貨運量(年貨物運輸量)等交通運輸因素、可由節點的度來衡量的線網節點在線網中連接線路的數量等節點網絡性能因素、直轄市、副省級、地級市、縣級市、城市核心區、邊緣區、郊區、建成區等節點行政等級因素、旅游城市、資源分布城市、港口城市等特殊節點因素綜合計算節點重要度。再次,依據節點重要度運用聚類分析法劃分節點等級層次,一級節點為主要客流集散點,二級節點為一般客流集散點,三級節點為輔助節點,四級節點為補充節點。鐵路綜合客運樞紐與城市軌道交通站點應一體設計、同步建設、同期運營。

3.3 軌道交通多制式復合網絡通道走廊規劃融合

軌道交通多制式復合網絡通道走廊規劃融合步驟如下:

①分析節點要素流強度、需求總量、空間距離等節點間相互關系,確定節點間各制式軌道線路連接的基本條件。

②根據經濟吸引力和凝聚力、客貨運輸需求,確定區域空間發展軸線網,進而確定軌道交通運輸通道走廊的大致方向。

③依據城市群空間結構、人口規模分布、產業布局、軌道交通各制式運輸需求等,運用宏觀分析法,結合區域空間發展軸線,初步判定軌道交通線網各制式通道走廊的數量和大致走向。

④綜合運用、出行期望徑路圖法(以最短路徑為準則)、兩步聚類法/又稱二階聚類分析法定量分析生成軌道交通線網通道走廊的具體走向的初始方案集;其中在交通區位線法中,具體由連結節點等級確定交通區位線等級,高等級區位線對應于骨干線網,決定了通道走廊的主要方向,中等級區位線對應于次干線路,有效延伸和拓展骨干線網,低等級交通區位線對應于支線線路;出行期望徑路圖法以最短路徑為準則。

⑤結合客流集散區的就業崗位數、勞動力人口等,以最大限度的吸引客流/貨流為導向,利用節點錨固法協調站點布局、線路功能定位、線路必經控制點、線路間銜接,進行客流測試與方案評價,從系統角度著眼“通道+樞紐+網絡”,匡算線網合理規模,修正并確定軌道交通線網各制式通道走廊的合理走向與路由,優化線網建設時序[10]。

4 多制式復合網絡運營融合分析

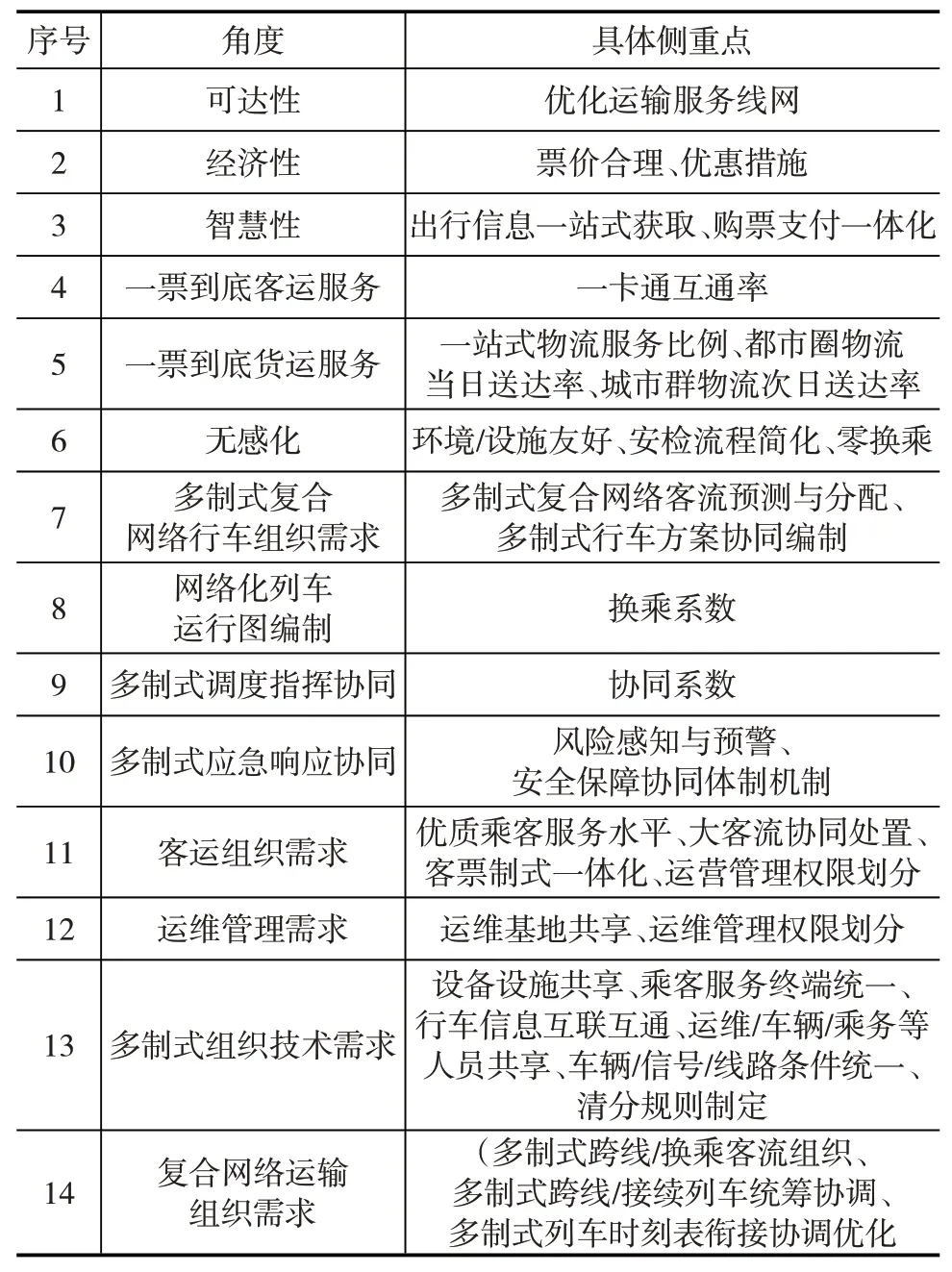

在SOD/TOD理念指導下,以“互聯網+”、“物聯網+”為推動力,綜合利用5G、人工智能、大數據等新一代信息技術,打造軌道交通系統云平臺作為運營的基礎支撐平臺,以實現客運換乘“零距離”、物流銜接“無縫化”、運輸服務“一體化”為核心目標,以干線鐵路為主軸,以軌道交通客/貨運樞紐為中心,針對如表2所示各角度與具體側重點,從通道/走廊[11][12][13]與樞紐/場站[14]等層面,采取主輔協同一體化模式[15][16]構建運營管理和客/貨運輸服務“一張網”,優化通道能力利用模式與樞紐運能配置方式,提升復合軌道交通系統總體運能、運輸效率和服務質量,實現軌道交通四網的時間協調、空間協調、設施互聯、票制互通、安檢互認、信息共享、支付兼容,以及網絡化智能運營[17]。

表2 多制式復合網絡運營融合的角度與具體側重點

5 四網融合案例分析

按城市群發育程度,山東半島城市群目前處于成長階段,城市群內部綜合交通運輸體系已初步形成,于2020年實現了省內市市通高鐵,但各種交通運輸方式間協調配合度較低,交通基礎設施規模較小,城市間的地理通達性弱于成熟的城市群。多中心網絡化發展模式是城市群空間結構發展的較高階段,山東半島城市群在空間結構規劃方面構建“一群兩心三圈”的區域發展格局,積極推進膠東都市圈(以青島為核心,包括青島、煙臺、威海、濰坊、日照)、省會都市圈(以濟南為核心,包括濟南、淄博、泰安、聊城、德州、濱州、東營七市)、魯南都市圈(由臨沂、棗莊、濟寧、菏澤四市構成)一體化開發;《國家綜合立體交通網規劃綱要(2021—2035)》提出將青島列入國際性綜合交通樞紐城市建設行列。

根據山東半島城市群城市職能結構、城市節點等級、出行鏈、物流供應鏈,將青島、濟南作為山東半島城市群的主要增長極,青島—濰坊—淄博—濟南—德州—聊城、威海—煙臺—青島—日照—臨沂—棗莊、東營—濱州—淄博—濟南—泰安—濟寧—荷澤串連成軌道交通主要軸線,以此為基礎優化山東半島城市群軌道交通四網的總量規模、線網布局、多制式結構比例與銜接協調模式。

對標軌道上的京津冀[18]戰略規劃,應用相關增長極等交通區位發展理論、點—軸運輸通道發展理論和線網構架理論[19],在點—線—網能力規劃方面,既要滿足當前需求,又為遠景發展儲備運能,合理劃分交通圈層,逐步建成軌道交通四網融合網絡[20],在統籌優化網內規劃設計與運營管理的同時,突出注重強化網際銜接協調,構建一個涵蓋高速鐵路、普速鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通多模式、骨干線路、放射線路、聯絡線路、補充線路和支線多層次劃分相互協調的山東半島城市群區域軌道交通系統,其中放射線路以城市群內青島、濟南雙核城市為中心,快速連接中心城市與發展軸外的重要城市或節點,聯絡線路聯系起發展軸內主要城市和節點,能加密城際軌道交通線網;為做強省會經濟圈、提升膠東經濟圈、振興魯南經濟圈、實現交通強省、打造具有全球影響力的山東半島城市群當好交通先行。

6 結論

《國家綜合立體交通網規劃綱要》明確到2035年,鐵路網總規模將達到20萬公里,率先建成京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等城市群城際鐵路網,加快都市圈市域鐵路建設,促進干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路和城市軌道交通“四網融合”。在此全新戰略背景下,全力發展多層次、多模式、多制式的軌道交通系統,探索都市圈/城市群軌道交通規劃設計與運營管理“一張網”,推動中心城市、周邊城市(鎮)、新城新區等軌道交通有效銜接,推動軌道交通系統內部及不同制式之間的規劃設計與運營管理的全面融合,加快實現便捷換乘/中轉,更好適應客/貨運輸移動服務需求,實現軌道交通與城市綜合體的無縫連接,使軌道交通成為都市圈、城市群區域公共交通出行、貨物運輸的主力軍。