我國奶牛乳房炎近期研究進展

孫 艷,周國燕,伍天碧,李英林,吉色曲伍,張 濤*

1 涼山州農業科學研究院,四川西昌 615000

2 西昌市農業農村局,四川西昌 615000

3 涼山州動物疫病預防控制中心,四川西昌 615000

0 引言

乳房炎既是奶牛常見病,也是花費較高的疾病之一,制約著奶牛業進一步的發展和養殖經濟效益進一步提高。乳房炎對肉牛[1]、牦牛[2,3]和奶牛均具有很大影響。據報道,我國每年因隱性乳房炎造成的經濟損失約達1.35 億元[4],大型奶牛場奶牛乳房炎的臨床發病率每月可高達3.3%[5],每年因乳房炎造成的經濟總損失超過6 億元[6]。奶牛乳房炎一般是由傳染性致病菌侵入乳房造成的感染,可導致奶牛產奶量下降、乳蛋白含量和乳糖含量下降等情況,從而影響乳品質,如果不及時治療或治療不當轉成慢性乳房炎,乳腺組織會纖維化與萎縮,導致奶牛過早淘汰。本文綜述了從2019年以來報道的奶牛乳房炎常見致病菌、診斷方法、治療方法以及預防手段,以便于奶牛養殖戶、獸醫員了解現狀和問題,以期為奶牛乳房炎診療提供幫助,也為奶牛乳房炎的相關研究提供參考。

1 奶牛乳房炎常見致病菌

1.1 致病菌的分類

奶牛乳房炎的致病菌有上百種,常見的有20 種左右,種類繁多是導致該病復雜的重要原因之一[7]。奶牛乳房炎的致病菌可以分為接觸性傳染病原菌和環境性病原菌。其中常見接觸傳染性病原菌包括金黃色葡萄球菌、無乳鏈球菌、牛支原體、牛棒狀桿菌;環境性病原菌包括凝固酶陰性葡萄球菌、大腸桿菌、克雷伯氏菌、原壁菌、停乳鏈球菌、乳房鏈球菌、化膿隱秘桿菌、粘質沙雷氏菌、酵母菌、腸球菌等[25]。

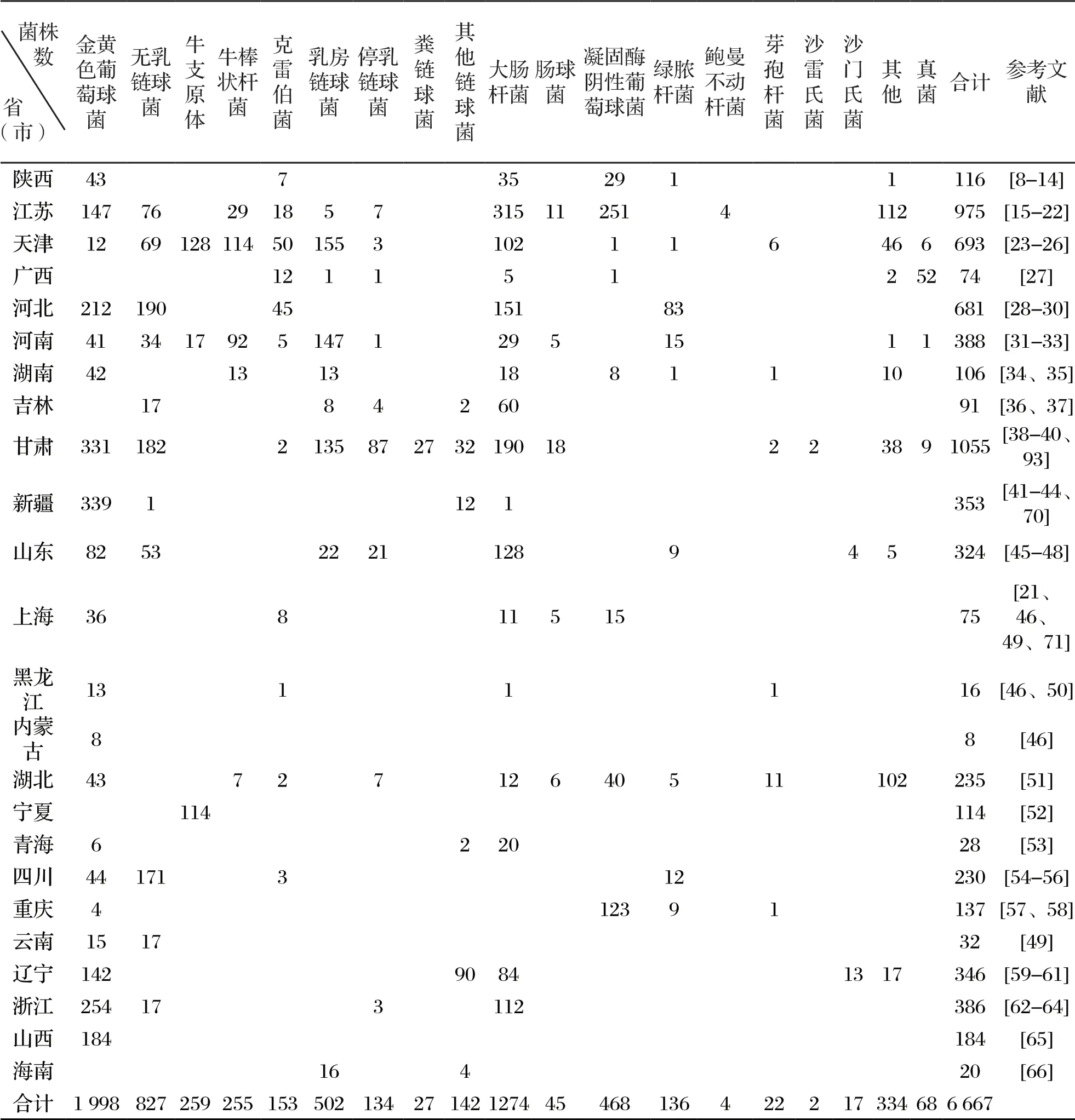

1.2 全國奶牛乳房炎致病菌統計情況

自20世紀以來,全國各省市(地區)均有奶牛乳房炎致病菌種類相關的報道。本文選取2019年以來,各省市(地區)已報道的奶牛乳房炎病原菌分離數據進行統計(表1),結果顯示:分離到的環境性病原菌有大腸桿菌、凝固酶陰性葡萄球菌、乳房鏈球菌、克雷伯氏菌、停乳鏈球菌和綠膿桿菌等,占總數的40.67%,其中除停乳鏈球菌,其余都是條件致病菌,條件致病菌的感染多見于免疫力低下的病牛。引起奶牛乳房炎的環境性病原菌種類和數量較多,可能是由于菌群之間的競爭作用或不同菌群對使用抗生素的耐受不同所產生的影響[25]。金黃色葡萄球菌和無乳鏈球菌為接觸性病原菌,占總數的42.37%,它們是引起奶牛乳房炎的主要致病菌,次要接觸性致病菌為牛支原體和牛棒狀桿菌。

由表1可知,分離出的金黃色葡萄球菌最高,其次是大腸桿菌、無乳鏈球菌、乳房鏈球菌和凝固酶陰性葡萄球菌;前三大致病菌(金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、無乳鏈球菌)的比例為2.42:1.54:1 。對分離的金黃色葡萄菌、大腸桿菌、無乳鏈球菌等致病菌進行藥敏試驗,結果對常規抗生素都呈現出不同程度的耐藥性,部分致病菌表現為多重耐藥性[20,38,45,71],致病菌耐藥性產生很大程度上與抗生素的使用不同相關[38,46],也與抗生素濫用有關[70]。分離的乳房炎致病菌數量最多的是甘肅,其次是江蘇、天津和河北;不同地區乳房炎致病菌種類具有差異,其中江蘇、天津、河南和甘肅分離到的乳房炎致病菌種類較為豐富,分別為11 種、13 種、12種和13 種。乳房炎致病菌的優勢菌群和種類差異不同可能是因地理位置、環境、試驗樣本量、采樣季節、調查規模及年度不同等原因造成的[79]。

表1 2019—2021 年全國奶牛乳房炎致病菌分離結果

需要引起注意的是,除金黃色葡萄球菌檢出率高外,凝固酶陰性葡萄球菌的分離率有不斷升高的趨勢,表現出不同程度的耐藥性[9,16,57]。目前,凝固酶陰性葡萄球菌已成為許多國家、地區最常見的奶牛乳房炎病原菌,被認為是新興的奶牛乳房炎病原菌,國內就江蘇和重慶發現較多。張行[80]對凝固酶陰性葡萄球菌耐藥性和耐藥基因之間相關性分析表明,凝固酶陰性葡萄球菌對抗生素的耐藥嚴重程度與其攜帶的耐藥基因之間存在顯著正相關。因此明確引起奶牛乳房炎的具體病菌,有利于選擇最佳治療方式,實施具體措施(治療或淘汰),制定較好的控制策略,從而降低防治成本。

2 奶牛乳房炎流性情況

2.1 全國奶牛乳房炎發病情況

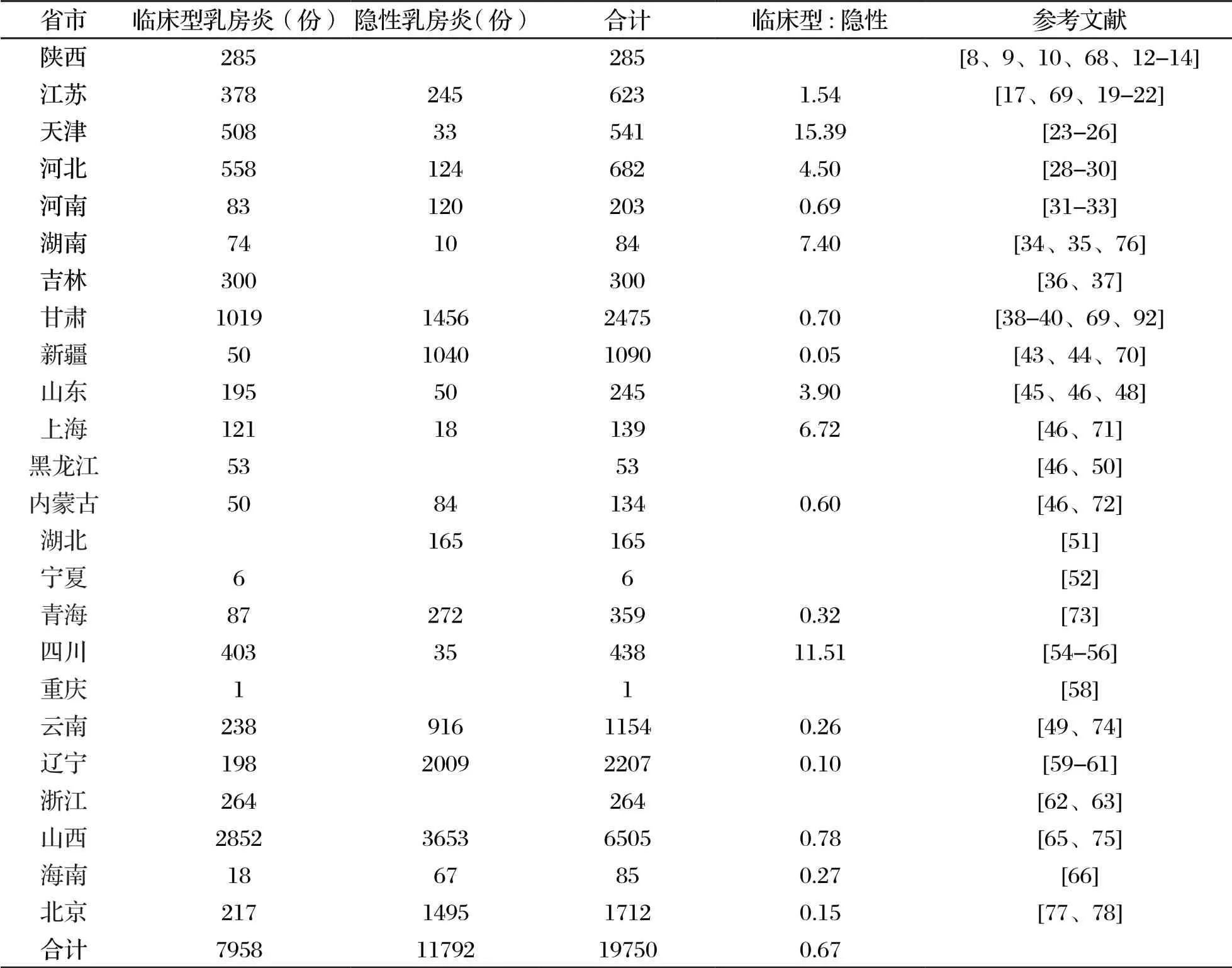

目前,在生產中將乳房炎分為臨床型乳房炎和亞臨床型乳房炎(也叫隱性乳房炎),隱性乳房炎肉眼觀察無臨床癥狀,在生產中容易錯過最佳治療階段。本文對2019年以來各省市(地區)報道的奶牛乳房炎發病情況進行統計(表2),發現山西省奶牛乳房炎發病數量最多,其次是甘肅、遼寧、北京、云南和新疆;隱性乳房炎的發生率高于臨床乳房炎,其占統計總數的60%,隱性乳房炎與臨床乳房炎比例為1.48:1。

表2 2019—2021 年全國奶牛乳房炎發病情況

2.2 奶牛乳房炎發病規律

通過對新疆[70]、青海[73]、山西[75]、北京[77]和

陜西[82]等地的奶牛乳房炎發病情況進行調查研究,發現乳房炎的發病有一定規律,其發病率與奶牛胎次、奶牛年齡、日產奶量、擠奶操作技術水平及季節氣候有一定的相關性:一是隨著胎次升高,乳房炎的發病率呈上升趨勢,發病率最低的為初產牛,后續不斷提高,尤其3 胎以上發病率高;二是乳房炎可出現于任何年齡,但年齡越大,越容易出現乳房炎,兩者呈正相關;三是在擠奶操作中越嚴格、越規范,乳房炎發病率就越低;四是奶牛日產奶量和乳房炎發病率呈負相關,即隨著日產奶量的增加,奶牛乳房炎的發病率在降低;五是乳房炎發病率呈季節性差異,不同地區之間的氣候、環境條件的差異對乳房炎發病都有一定影響。

3 乳房炎診斷方法

3.1 常規診斷方法

及時、準確地檢測出奶牛乳房炎是防治乳房炎的重要環節,也是減少損失的重要手段。臨床型乳房炎,一般能通過牛奶、乳房的變化發現,包括檢測牛只的精神狀態、食欲和乳房外觀(乳房皮膚發紫或發紅、呈現不同程度的腫脹),以及產奶量、乳汁顏色(乳汁稀薄為水樣或含有絮狀物或乳凝塊)來判斷奶牛是否患有乳房炎。而隱性乳房炎,變化較小,無典型臨床癥狀,無法通過觀察判定奶牛是否發病,需要借助實驗室檢測進行診斷,可用直接或間接的方法來檢測。直接方法是細菌學培養進一步鑒定引起奶牛乳房炎的細菌,間接方法包括乳汁理化檢測和乳汁細胞學檢測指示牛奶成分變化程度來判斷。其中乳汁理化檢測又包括乳汁電導率和乳汁pH檢測法,而乳汁細胞學檢測法包括直接計數法和間接計數法,直接計數方法有白細胞分類計數刻度管檢驗法、直接顯微鏡細胞計數、熒光電子細胞計數法等[81];間接計數法包括美國加州乳房炎檢測法(CMT)、蘭州乳房炎檢測法(LMT)、北京乳房炎檢測法(BMT)、浙江乳房炎檢測法(ZMT),CMT檢測方法目前在臨床上使用較多,但診斷結果更多依賴于獸醫的主觀判斷。

3.2 分子生物學技術檢測方法

采集奶牛乳汁進行細菌分離培養鑒定,確定致病菌類型,是確診奶牛乳房炎常用檢測方法。目前,細菌分離鑒定有全自動細菌鑒定儀、BD自動化微生物鑒定系統、細菌檢測試紙條等。細菌分離鑒定是診斷奶牛乳房炎的金標準,但其耗時長,且更多依賴于實驗員檢測經驗。近年來,分子生物學技術在奶牛乳房炎檢測方面應用越來越多,國內外學者針對乳房炎不同種類致病菌開發出多種不同檢測方法。2019年,Sharifi等[83]利用高通量技術和計算機系統生物學工具闡述大腸桿菌引起的炎癥感染機制,為乳房炎的診斷和治理策略提供理論基礎;曾雪琴等[84]采用16SrRNA基因的高通量測序方法確定引起乳房炎主要病原菌;劉景喜等[23]利用恒溫擴增微流控芯片核酸分析儀配套微流控蝶式芯片對病原菌進行DNA檢測,檢測出8 種乳房炎病原菌;牛國慶等[85]利用ELISA方法檢測奶樣中的髓過氧化物酶含量,可對隱性乳房炎做出早期診斷;馬林玉等[86]建立MTT法用于定量檢測無乳鏈球菌活菌數;張旭東等[78]利用熱紅外線圖像技術檢測奶牛乳房位置,從而提高奶牛乳房炎的檢測精度;陳詩勝等[87]結合PCR技術和膠體金免疫層析試紙條技術,建立了PCR核酸免疫層析試紙條快速檢測方法,該方法用于同時檢測無乳鏈球菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、停乳鏈球菌四種致病菌,將核酸擴增后的稀釋樣品直接滴到試紙條上即可觀察結果;叢日華等[88]利用環介導等溫擴增技術建立了牛乳房炎金黃色葡萄球菌nuc基因的可視化LAMP檢測方法,該方法可用肉眼直接觀察或紫外燈照射之后判定結果。

普通PCR、實時熒光PCR、LAMP等技術都應用于乳房炎致病菌檢測,但調查研究發現奶牛乳房炎常由2 種及2 種以上病原菌混合感染引起,建立多重PCR檢測方法實現了一管多檢,即在同一PCR擴增條件可利用多孔PCR擴增板同時檢測多種病原菌,這不僅可以滿足臨床檢測乳房炎致病菌的需求,而且可以提高乳房炎的診斷效率,因此多重PCR檢測方法的建立在診斷乳房炎致病菌上呈現出廣闊前景。不同地區針對引起奶牛乳房炎的主要致病菌,從致病菌的傳染性、普遍流行性以及對奶牛養殖業造成的危害程度出發,國內學者建立有多種多重PCR。夏穎等[30]建立金黃色葡萄球菌、無乳鏈球菌、綠膿桿菌三重PCR;趙高亁[25]建立大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、無乳鏈球菌、停乳鏈球菌、蠟樣芽孢桿菌和白色鏈球菌七重PCR;王仕成[72]建立金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、無乳鏈球菌和停乳鏈球菌四重PCR;張莉莉等[18]建立同時檢測大腸桿菌、無乳鏈球菌和金黃色葡萄球菌的多重Taq-man熒光定量PCR;王宇[56]建立金黃色葡萄球菌、無乳鏈球菌和綠膿桿菌三重PCR。分子生物學技術在乳房炎方面的應用特別是多重PCR檢測作為病原菌檢測的輔助方法,對于奶牛乳房炎的定期檢測、混合感染和及時治療有重要的意義。除此之外,何芳[35]、韓文儒[75],韓曉霞[82],夏穎等[89]通過奶牛生產性能測定(DHI)中乳汁體細胞數、產奶量等數據開展奶牛乳房炎篩查,提示DHI可為隱性乳房炎的診斷及治療提供數據支撐,這也為臨床診斷奶牛乳房炎提供參考依據。

4 乳房炎的治療

4.1 抗生素治療方面

很多方法都可以治療奶牛乳房炎,主要有抗生素治療和中藥治療等。抗生素能有效治療奶牛乳房炎,是目前國內外治療細菌性乳房炎常用方法,一般分為泌乳期和干奶期治療。李亞菲等[90]用硫酸頭孢喹肟乳房注入劑按(3 g:150mg)/乳區·次干乳前用藥1 次,有效預防和治療由大腸桿菌、葡萄球菌和鏈球菌引起的奶牛乳房炎;肖霞等[91]研究表明,頭孢洛寧乳房注入劑對干奶期奶牛乳房炎具有良好的防治效果,對不同細菌感染治愈率介于66.6%~100%之間;趙袆云[92]用雙氯芬酸鈉配合使用2.2 mg/kg·bw注射用頭孢噻呋鈉治療臨床型奶牛乳房炎有較好的治療效果;甘衛澤[70]研究顯示,在泌乳期使用鹽酸頭孢噻呋治療,并在干奶期使用安倍寧配合封閉寧輔助治療由金黃色葡萄球菌引起的乳房炎效果明顯。

4.2 中藥治療方面

由于抗生素的長期使用可能造成病原菌的耐藥性、藥物殘留等問題。因此,近年來中草藥通過提高非特異性免疫和抗菌作用治療乳房炎的研究不斷增多。有研究表明,公英散對奶牛乳房炎的治療效果明顯強于注射用阿莫西林、氨芐西林鈉和頭孢噻呋的治療[93];黃芪多糖可替代抗生素預防和控制奶牛乳房炎,它能夠抑制并殺滅引起奶牛乳房炎的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和無乳鏈球菌,可降低牛乳中體細胞數,緩解乳腺上皮細胞炎癥[94];張鵬舉等[95]研究發現公英翹蘆散對治療奶牛乳房炎效果顯著,其治愈率達到62.67%、有效率達到90.67%;鄭宇慧等[96]提出乳導管注射乳酸菌能有效防治奶牛乳房炎,乳酸菌在防治病原微生物方面潛力大,可作為抗生素的潛在替代品;郭慧琴等[62]研究表明,木糖醇(0.125~0.500 g/mL)能有效抵抗金黃色葡萄球菌黏附,從而干擾生物被膜的形成;同時采用5%木糖醇聯合抗菌藥物治療新發病的奶牛乳房炎,其有效率達到100%[64]。

5 乳房炎的預防

5.1 疫苗免疫

疫苗接種是預防乳房炎發生的有效途徑。但乳房炎疫苗開發方面進展較小,目前可用的乳房炎疫苗僅對大腸桿菌乳房炎有較好療效,革蘭氏陽性乳房炎疫苗(如金黃色葡萄球菌疫苗)在多數情況下保護效果十分有限。周明旭等[17]驗證了金黃色葡萄球菌TraP和FnbpA,無乳鏈球菌GapC和sip,大腸桿菌Lpf1A等保守抗原作為亞單位疫苗候選抗原的普適性。李松建等[98]通過免疫試驗,得出Fc-Sip+Fc-FnBPB-CIfA二聯亞單位疫苗對無乳鏈球菌和金黃色葡萄球菌引起的奶牛乳房炎具有較好的治療和預防作用,這有利于無乳鏈球菌和金黃色葡萄球菌奶牛乳房炎疫苗的開發,但疫苗的大規模使用推廣還需要一定的時間來實現。

5.2 加強飼養管理

為了降低奶牛乳房炎的發生率,需要改善奶牛養殖環境,合理選擇墊料,定期對牛舍、共用器具等進行清理消毒和維護。同時在日糧中添加中草藥提高奶牛抵抗力,減少圈舍中奶牛數量,避免因擠壓造成外傷;加強對奶牛的日常觀測,及時發現患病牛。張俊杰[97]結合國內乳房炎管理和治療現狀提出在干奶期引入乳頭內封閉劑,從而使母牛有一個良好的防止新發感染發生的防護機制,以及根據乳房炎致病菌種類制定因菌治療方案。在奶牛養殖生產過程中對傳染性及環境性病原菌的防控應同樣重視,既要搞好飼養環境衛生,注重清潔消毒,勤換臥床墊料,減少接觸環境致病菌,也應在擠奶和乳房護理過程中注重防范傳染性病原菌的傳播。

6 小結

綜上所述,為有效防控奶牛乳房炎,在生產過程中應做好日常飼養管理,要以預防為主,其中檢測診斷是預防乳房炎的重要措施,做到早發現、早治療。對于感染病牛要做到有效而精準的早期診斷(一般通過實驗室診斷),基于實驗室診斷結果選取敏感抗生素對癥治療,聯合用藥、輪換用藥以減少耐藥性細菌產生,用藥時要考慮到奶牛及泌乳期禁用藥物,有條件可開展細菌耐藥性監測。同時嚴格規范擠奶操作程序,做好干奶程序,加強牛只護理及干奶期保護、治療工作,重視預防新增感染病牛產生,從根源上有效避免乳房炎發生。