深淺坑基坑設計及分析

肖 敏

(上海城市交通設計院有限公司,上海市200120)

0 引 言

隨著城市土地資源日益緊縮,“坑中坑”作為一種新型基坑應運而生。“坑中坑”開挖導致土體應力路徑比傳統基坑更為復雜,但是基坑設計規范及市場設計軟件未有統一或建議的計算方式,現有研究一般是通過對支護結構或土體剛度進行相應折減來考慮相互影響。

目前有部分涉及“坑中坑”的計算理論[1]。楊才等[2]采用強度折減有限元法,對“坑中坑”的坑趾系數、深度比、面積比進行了控制變量研究。豐土根等[3]對“坑中坑”不同開挖位置、深度及大小對懸臂式支護結構變形的影響規律進行了詳細分析。

1 工程概況

上海市楊高路改擴建隧道工程北起自浦東新區世紀大道- 楊高路立交隧道(包含),終于浦東新區浦建路跨線橋,屬于楊高南路段范圍。

改造完成后隧道總長1 747.29 m。隧道全線設置1 對出入口匝道,起于浦東新區張家浜河北側,下穿張家浜并與地面橋合建,在張家浜河南側接入地面,全長約302 m(不含匝道展寬段)。

2 工程地質

本工程所在區域工程地貌類型為濱海平原,沿線地勢平坦,各勘察點地面標高為3.82~5.29 m。

沿線場地內自上而下可劃分為7 個大層及若干亞層,共計11 層。各土層分別為:①1 層填土、①2層灰黑色淤泥、②層褐黃- 灰黃色粉質黏土、③層灰色淤泥質粉質黏土、③T 灰色砂質粉土、④層淤泥質黏土、⑤層灰色粉質黏土、⑥1 層暗綠色粉質黏土、⑥2 層草黃色粉質黏土加砂質粉土、⑦1 層草黃色砂質粉土、⑦2 層灰色粉砂(未揭穿)。

基坑開挖最深處位于第④層,只有很小一段位于⑤層層頂處,最大開挖深度約為19 m,坑底標高約為-13.06 m。場地淺部分布的③、④層淤泥質軟弱層及⑤層等軟黏性土對工程建設影響較大,要引起重視。

3 工程難點

在隧道主線與匝道合并段存在深淺坑,如先開挖深坑,待深坑結構施工完畢后再開挖淺坑,將對工期影響較大且會在淺坑底板造成1 道縱向施工縫,后期易造成隧道滲水。因此基坑先開挖匝道淺坑,再開挖主線深基坑,其中淺坑開挖8.7 m,匝道橫斷面寬度9 m;深坑開挖深度17.5 m,主通道開挖寬度28 m。由于深基坑開挖時會引起淺層基坑坑底土體擾動,從而造成淺基坑變形增加,內力增大,而常規基坑設計軟件無法同時考慮深淺坑,因此,如何確保深坑開挖階段淺坑的基坑安全成為本工程的一大難點。

本工程設計階段采用有限元軟件Plaxis 進行分析,以真實反映實際施工狀態下深坑及淺坑圍護結構變形及內力,同時通過對深坑開挖階段淺坑坑底土m值進行一定折減來計算淺坑圍護結構變形及內力,最終包絡取大值進行設計。

4 深淺坑基坑圍護設計

4.1 P laxis 有限元分析模型

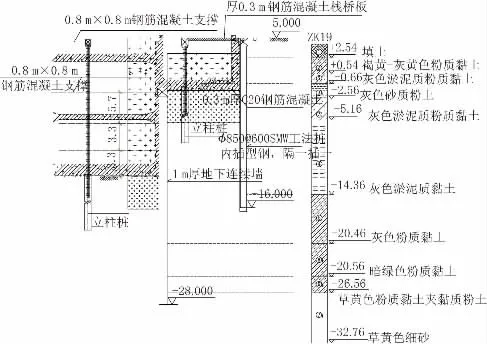

基坑圍護剖面圖見圖1,采用Plaxis 有限元軟件進行分析。模型考慮基坑開挖土體卸載對周邊結構的影響,取2 倍基坑開挖深度范圍為其豎向收斂區域;取3~5 倍基坑開挖寬度為其周圍平面邊界收斂區域來建立分析模型。模型沿基坑橫向(X向)為150 m,沿基坑深度(Y向)為50 m,模型上表面為天然地面。

圖1 基坑圍護剖面圖(單位:m)

模型中,內支撐、地連墻、工法樁結構均按各向同性材料考慮;土體按H-S 模型考慮;因止水帷幕與圍護樁剛度相差較大,計算過程中不考慮其抗彎性,將其作為安全儲備。

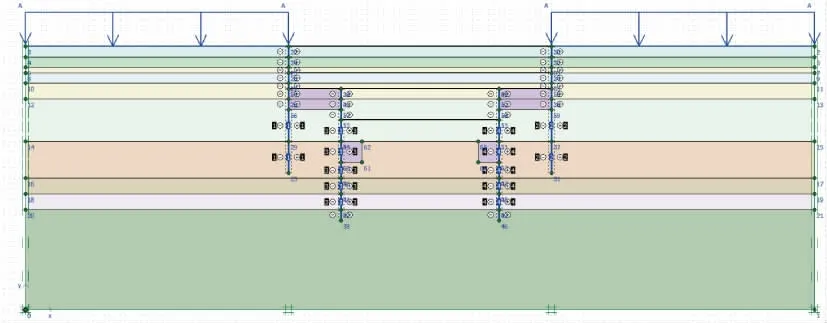

分析模型中,通過單元的“激活、鈍化”來實現土體開挖、結構施作等施工過程,施工過程中考慮20 kPa的地表均布超載作用。基坑二維模型見圖2。

圖2 基坑二維模型圖

4.1.1 模型參數選取

模型分析中各土層的物理參數見表1,地連墻、工法樁、內支撐結構的幾何屬性見表2。

表1 土層物理參數統計表

表2 主要結構幾何屬性表

4.1.2 位移邊界條件確定

所有邊界條件均為位移邊界條件。其中:地表為自由邊界條件;模型左、右表面水平(X向)位移限制為零,其他方向自由;模型底部邊界的豎向(Y向)位移限制為零。

4.1.3 初始地應力確定

初始地應力的計算主要考慮土體自重,由有限元程序直接求得初始應力場。

4.1.4 模擬計算工況

綜合基坑形狀及與橋樁結構的相對位置,為減小基坑開挖卸載過程對于周邊既有橋樁結構變形產生的影響,結合實際施工工序,設定計算工況和步驟如下:

工況1:土體初始應力場計算,位移清零。

工況2:施工地連墻和工法樁,位移清零。

工況3:開挖基坑內土體1 m。

工況4:施加第1 道混凝土支撐。

工況5:開挖坑內土體至第2 道支撐下0.5 m。

工況6:施作第2 道鋼支撐。

工況7:開挖基坑內土體至匝道底,施作匝道底板厚300 mm 鋼筋混凝土板。

工況8:施作第3 道支撐。

工況9:開挖坑內土體至第4 道支撐下0.5 m。

工況10:施作第4 道支撐。

工況11:開挖至坑底。

在各工況連續計算中,位移和應力逐次累加,上一工況的位移和應力將作為下一工況的初始應力和位移狀態。

4.2 有限元數值計算結果及分析

由計算結果可知:開挖到底基坑最大水平位移43.87 mm,最大豎向位移137.59 mm。

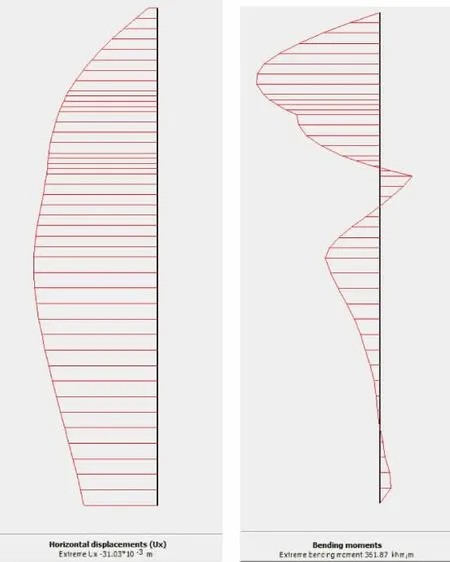

基坑水平位移云圖見圖3;基坑豎向位移云圖見圖4;淺坑工法樁位移及內力圖見圖5;深坑地連墻位移及內力圖見圖6。

圖3 基坑水平位移云圖(單位:mm)

圖4 基坑豎向位移云圖(單位:mm)

圖5 淺坑工法樁位移(單位:mm)及內力圖(單位:kN·m)

圖6 深坑地連墻位移(單位:mm)及內力圖(單位:kN·m)

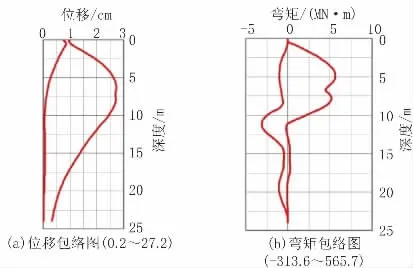

由計算結果可知:淺坑工法樁最大水平位移31.03 mm,最大彎矩361.87 kN·m;深坑地連墻最大水平位移34.24 mm,最大彎矩1 480 kN·m。

4.3 同濟啟明星設計軟件計算分析

同步采用同濟啟明星基坑圍護設計軟件進行分析,計算時為了模擬深坑開挖對淺坑的影響,將淺坑下加固土的m值進行折減,取為m=4.0 MN/m4。

采用同濟啟明星設計軟件計算的淺坑工法樁位移及內力圖見圖7;深坑地連墻位移及內力圖見圖8。

圖7 淺坑工法樁啟明星位移及內力圖

圖8 深坑地連墻啟明星位移及內力圖

4.4 現場實測數據與計算結果的對比

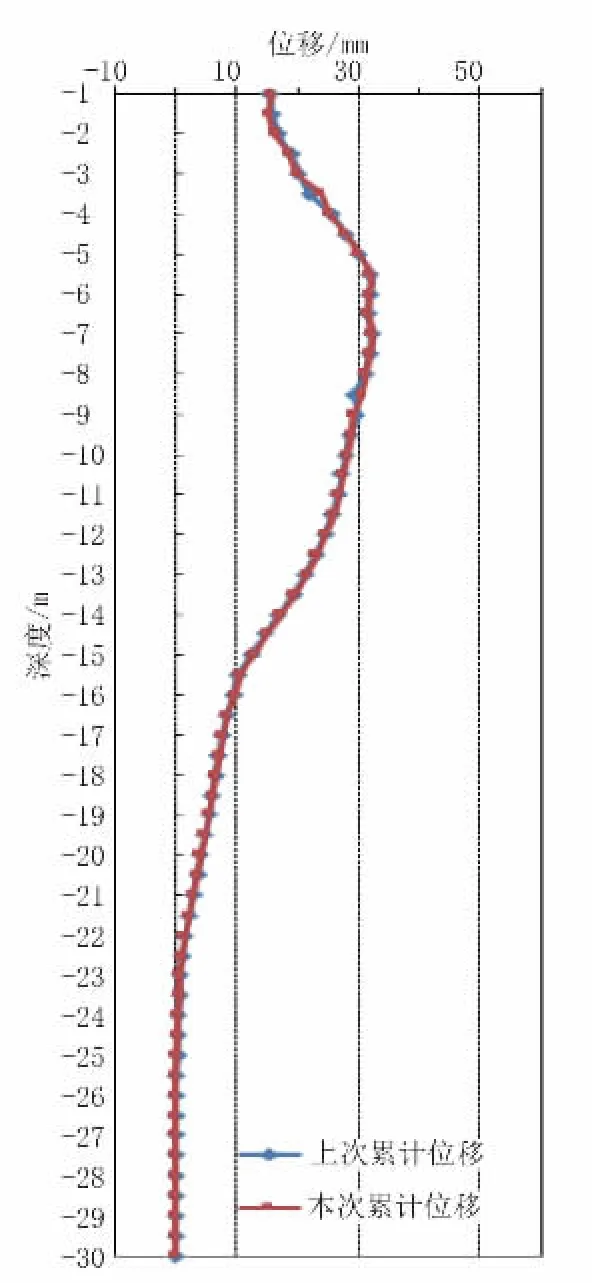

現場淺坑、深坑實測累計變形數據見圖9、圖10。

圖10 深坑實測累計變形

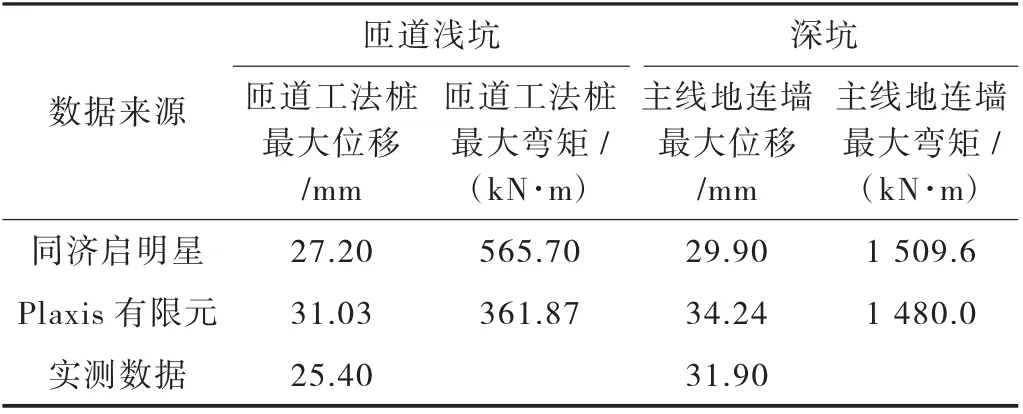

采用有限元軟件和同濟啟明星設計軟件的計算結果與現場實測數據對照見表3。

表3 實測數據與計算結果對照表

楊高路隧道已于2017 年建成通車,匝道深淺坑處基坑開挖期間的變形值偏小于軟件計算值,基坑整體穩定安全。

5 結 語

(1)采用同濟啟明星設計軟件和Plaxis 有限元軟件計算的深坑地連墻位移和內力結果相差很小,說明有限元模型及相關參數選取合理;由于同濟啟明星設計軟件計算中加固土m值折減取為4.0 MN/m4,且有限元模型計算時考慮了匝道底厚300 mm 的鋼筋混凝土板,使得匝道工法樁計算彎矩較同濟啟明星設計軟件的計算彎矩偏小。根據計算結果,最終淺坑采用工法樁,深坑采用地下連續墻。

(2)采用有限元軟件和同濟啟明星設計軟件結合包絡計算方法,深淺坑匝道圍護設計能滿足先淺后深開挖的受力要求。