獻血者在不同采血護理服務模式中獻血不良反應及滿意度評價

陳菲娜 陳存意

【摘要】 目的:探討不同采血護理服務模式對獻血者獻血不良反應及滿意度的影響。方法:選取2019年3月-2020年12月在肇慶市中心血站參加無償獻血者4 224例作為研究對象。按照分層抽樣分為對照組和觀察組,每組2 112例。對照組給予常規護理服務模式,觀察組采取個性化護理服務模式。比較兩組獻血不良反應發生率及對護理服務滿意度評價。結果:觀察組不良反應發生率為2.60%,對照組為4.50%,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05);觀察組護理服務滿意度總分為(361.23±18.58)分,對照組為(330.68±15.25)分,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。結論:切實開展個性化護理服務模式,相比常規護理服務模式,能降低獻血不良反應發生率,提高護理滿意度,更能體現優質護理的要求,護理效果值得肯定。

【關鍵詞】 采血護理服務模式 不良反應 滿意度 獻血者

Evaluation of Adverse Reactions and Satisfaction of Blood Donors in Different Blood Collection Nursing Service Modes/CHEN Feina, CHEN Cunyi. //Medical Innovation of China, 2022, 19(11): -104

[Abstract] Objective: To explore the effects of different blood collection nursing service modes on adverse reactions and satisfaction of blood donors. Method: A total of 4 224 blood donors who participated in Zhaoqing Central Blood Station from March 2019 to December 2020 were selected as the research objects. According to stratified sampling, they were randomly divided into the control group and the observation group, 2 112 cases in each group. The control group was given routine nursing service mode, and the observation group was given personalized nursing service mode. The incidence of adverse reactions of blood donors and the evaluation of nursing service satisfaction were compared between two groups. Result: The incidence of adverse reactions was 2.60% in the observation group and 4.50% in the control group, the difference between two groups was statistically significant (P<0.05). The total score of nursing service satisfaction in the observation group was (361.23±18.58) points and the control group was (330.68±15.25) points, the difference between two groups was statistically significant (P<0.05). Conclusion: Compared with the conventional nursing service mode, the personalized nursing service mode can greatly reduce the incidence of adverse reactions of blood donors, and improve nursing satisfaction, which to be better reflect the requirements of high-quality nursing, and the nursing effect is worthy of affirmation.

[Key words] Blood collection nursing service mode Adverse reactions Satisfaction Blood donor

First-author’s address: Zhaoqing Central Blood Station, Guangdong Province, Zhaoqing 526020, China

doi:10.3969/j.issn.1674-4985.2022.11.025

適當無償獻血是一項利國利民的社會公益活動,一方面可以有效地緩解臨床上以每年8%~10%速度增長的用血需求[1-2],另一方面能提高適齡健康獻血者的造血功能,促進其機體的新陳代謝,增強自身免疫力。然而在獻血過程中,部分獻血者由于生理反應和/或心理因素而誘發獻血不良反應。據相關Meta分析結果顯示,初次和再次獻血者的獻血不良反應發生率分別為3.56%~4.85%和2.13%~3.33%,不同區域獻血不良發生率有明顯差異[3]。雖然獻血不良反應整體發生率較低,但對于獻血者來說,一旦發生后若不能得到及時有效的護理干預,將會引起獻血者生理功能的不適和心理負性情緒。鑒于此,本研究在參考文獻基礎上[4-7],通過不同采血護理模式對比嘗試,積極探索最優的護理干預模式,旨在降低獻血者的獻血不良反應發生率和提高其獻血滿意度。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019年3月-2020年12月在肇慶市中心血站參加無償獻血者4 224例作為研究對象,初次獻血者4 164例,再次獻血者60例;男2 632例,女1 592例。納入標準:(1)健康體檢符合《獻血者健康檢查要求》(GB18467-2001)標準[8];(2)自愿參加本研究并積極配合完成獻血。排除標準:冠心病、高血壓、糖尿病等嚴重基礎疾病。將上述研究對象按照分層抽樣分為對照組和觀察組,每組2 112例。本研究已經本中心血站醫學倫理委員會批準,所有研究對象簽署知情同意書。

1.2 方法

1.2.1 對照組 采用血站常規護理服務模式,包括獻血前健康宣教、獻血期間的不良反應觀察及處理、獻血后注意事項等。

1.2.2 觀察組 采用人性化護理服務模式,首先“一對一”專屬護士對獻血者當前身體狀況及心理狀態等相關信息進行整體護理評估,根據評估結果開展個性化護理服務模式,具體方法如下:(1)建立與獻血者互信的醫護關系,獻血前根據獻血者的文化水平積極開展多途徑(如多媒體視頻、圖畫宣傳手冊等)多方式的獻血知識科學講解,語言表達方式要通俗易懂,態度要和藹可親,便于獻血者理解和接受。(2)細致觀察獻血者的心理變化,在獻血前或獻血期間,大多數初次獻血者由于缺乏足夠安全感,明顯表現出緊張、焦慮及恐懼等不良心理情緒[9-10],這很容易增加誘發獻血不良反應發生率。因此,護士及時實施必要有效心理干預措施,如給予獻血者更多精神鼓勵,贊揚他勇于獻血的愛心,讓他體驗無償獻血對挽救生命的重要社會意義。達到較大緩解或消除獻血者的負性情緒,以降低獻血不良反應發生率。(3)精細化護理操作,護士在采血過程中積極與獻血者交談,分散和轉移注意力,操作上確保“一針見血”,以減少獻血者的疼痛。同時認真觀察獻血者的面部有無痛苦表情和心理變化情況。若出現頭暈、心悸等暈血現象,護理應及早發現和處理,以緩解獻血者的不適。(4)重視獻血后延續性護理服務,獻血后建立獻血者個人檔案數據庫,并進行專人定時跟蹤服務管理(短信、電話、視頻及上門服務),同時要求獻血者居家多休息,給予飲食、功能鍛煉等護理指導。叮囑獻血者可能出現遲發性獻血不良反應,要及時跟血站聯系,以便給予及時幫助。

1.3 觀察指標與評價標準 比較兩組獻血不良反應發生率及對護理服務滿意度評價。

1.3.1 獻血不良反應診斷標準 采取2017年國家衛生計劃委員會頒發《獻血不良反應分類指南》(WS/T551-2017),分1~3級,其中1級(輕度):以全身表現為主的癥狀,如臉色蒼白、心悸、冒冷汗、惡心嘔吐及呼吸加快等;2級(中度):除了輕度全身表現外,還出現明顯局部癥狀,如四肢發冷冰涼、抽搐等;3級(重度):除了上述癥狀外,還出現暈厥、意識模糊、大小便失禁等[11]。

1.3.2 護理滿意度評價 采用本站自制《護理滿意度調查表》,包括服務態度、操作水平、心理護理及延續性護理4個方面,每個方面總分均為100分,其中≥90分非常滿意,80~89分為滿意,60~79分為一般,<60分為不滿意。

1.4 統計學處理 采用SPSS 17.0軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用(x±s)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用字2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 對照組,男1 317例,女795例;年齡18~54歲,平均(32.26±5.23)歲;體重50~73 kg,平均(62.35±3.36)kg;平均血壓(130.64±12.27)mmHg;一次平均獻血量(235.50±40.65)mL。觀察組,男1 315例,女797例;年齡19~55歲,平均(32.51±5.38)歲;體重51~72 kg,平均(62.42±3.41)kg;平均血壓(131.28±12.65)mmHg;一次平均獻血量(234.80±41.10)mL。兩組平均年齡、性別、平均體重、平均血壓及一次平均獻血量比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

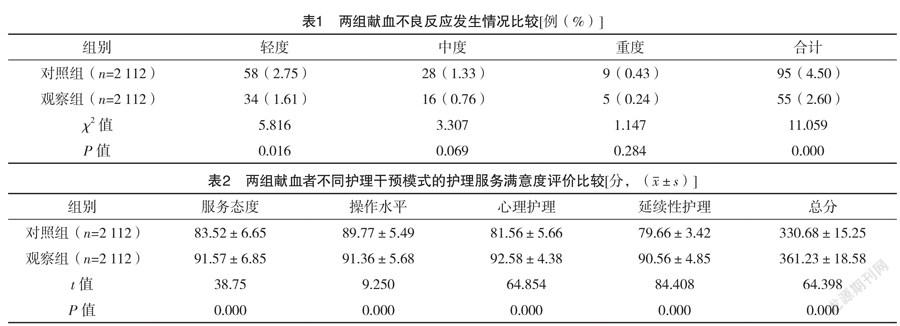

2.2 兩組獻血不良反應發生情況比較 兩組共發生獻血不良反應150例,發生率為3.55%(150/

4 224),最常見獻血不良反應有頭暈70.67%(106/150)、冒冷汗12.67%(19/150)、心悸6.67%(10/150)、惡心嘔吐5.33%(8/150)、暈厥3.33%(5/150)、四肢發冷冰涼及抽搐1.33%(2/150)。兩組輕度不良反應發生率比較,差異有統計學意義(P<0.05);兩組中度和重度不良反應發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

2.3 兩組護理服務滿意度比較 觀察組服務態度、操作水平、心理護理、延續性護理評分及總分均高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

3 討論

3.1 誘發獻血者獻血不良反應的機制及相關因素 獻血不良反應是一種以獻血者機體生理不適和心理變化為主的應激過程[12-14],其發生機制可能是由于獻血者體內血容量急劇下降,短時間內導致其大腦供血不足而出現明顯頭暈、冒冷汗等失血癥狀。同時機體啟動“神經-體液”應急反應[15-16],促使心跳加速,并調整機體各臟器血液重新分配,導致獻血者出現心悸、四肢冰涼等體征。本研究結果顯示,雖然兩種護理服務模式的獻血不良發生率有明顯差異,但均以頭暈、冒冷汗等輕度反應多見,而出現四肢冰涼及抽搐等中重度反應較少,這表明獻血者獻血不良反應在客觀上與血站采血環境、護士操作技能等關聯不大,而與獻血者主觀因素存在密切相關,可能相關影響因素有:(1)精神緊張,本研究對象中絕大部分為初次獻血者,缺乏獻血相關知識或經驗,在獻血過程中表現出過度緊張、焦慮及恐懼等心理變化。(2)生理條件反應,相當一部分獻血者在空腹、饑餓及睡眠不足等情況下獻血,往往導致其機體抵抗耐受力明顯受損,易誘發獻血者生理應激反應,導致體內血糖濃度水平明顯下降,刺激神經條件反射,表現出頭暈、血壓下降及四肢乏力等癥狀。(3)個體既往史,部分獻血者由于個人體質問題,對打針、抽血及穿刺等護理操作比較敏感,容易出現暈血/暈針等不良反應。

3.2 個性化護理服務模式在降低獻血不良反應中應用價值 部分獻血者在獻血過程中受到多種因素影響,不可避免出現獻血不良反應,因此如何預防或降低獻血不良反應發生率一直是護理干預的重點難題。目前,裴靜等[17]通過“一對一”系統化服務模式對初次無償獻血者進行護理干預,護理滿意度達85.68%,志愿再次獻血率為56.00%。何丹丹[18]通過對2 345例獻血者進行系列護理干預,觀察組獻血不良反應率為3.56%,遠低于與對照組5.67%,護理滿意度達87.59%。這表明常規護理服務是必須的,而嘗試開展新護理服務模式是就顯得非常必要的。在本研究中,采用個性化護理服務模式(觀察組)在降低獻血不良反應發生率和提高護理滿意度評價等方面均優于對照組(常規護理),主要體現在:(1)預見性預防,雖然獻血者發生獻血不良反應的概率較低,但是對個體來說,一旦出現概率就是100%,所以對獻血者進行認真細致整體護理評估很重要,判斷預測其可能存在或潛在的問題,并做好有備無患護理措施。(2)精細化管理,強調并重視獻血者的心理護理,據獻血不良反應影響因素的Meta分析結果顯示,心理變化是影響獻血者獻血不良反應的最重要相關因素[19]。在采血流程中,要以獻血者為中心,盡可能規避多因素致獻血不良反應發生,并積極調動獻血者的依從性,達到保護獻血者的身心健康目的。(3)延續性服務,是獻血者獻血后的護理服務延伸,血站平臺通過微信視頻、電話或短信等媒介方式積極與獻血者保持聯系,并提供相應優質的護理服務,使獻血者成為固定獻血者,家人、親戚、朋友的招募者,無償獻血知識宣傳志愿者,這建立一支相對固定的獻血者隊伍具有十分重要的意義。

綜上所述,切實開展個性化護理服務模式,相比常規護理服務模式,能降低獻血者獻血不良反應發生率,提高護理滿意度,更能體現優質護理的要求,護理效果值得肯定。

參考文獻

[1]左超越.初次獻血者對無償獻血知識認知的調查與分析[D].長春:長春中醫藥大學,2019.

[2]李雅靜,李文策,張英羅,等.石家莊地區無償獻血者獻血后免費用血情況分析[J].中國輸血雜志,2019,32(12):1266-1268.

[3]楊俊鴻,陳敏,何濤,等.我國全血獻血者獻血不良反應發生率Meta分析[J].中國輸血雜志,2021,34(4):376-381.

[4]張帆.強化心理護理應用于存在心理障礙的初次獻血者及對不良反應的改善[J].醫學理論與實踐,2020,33(19):3315-3316.

[5]趙瓊仙.獻血不良反應對獻血者再次獻血的影響及護理對策[J].大理學院學報,2013,12(6):62-64.

[6]黃健華,陳錦艷,柯蓉蓉,等.2014-2018年廣州市全血獻血者數據分析[J].中國醫學創新,2020,17(28):78-81.

[7]鄭素英,薛麗靜,傅琍琍.單采血小板獻血者發生不良反應的危險因素分析[J].中國民康醫學,2021,33(10):107-113.

[8]中華人民共和國衛生部.獻血者健康檢查要求[S].GB18467-2011.

[9]高波,郭成城,畢岐勇,等.無關獻血不良反應的全血獻血者投訴受理情況分析[J].中國醫藥導報,2020,17(18):64-67.

[10]王峰,金孟民,戎志全,等.初次獻血者心理狀況調查及干預對策[J].齊魯護理雜志,2017,23(17):111-112.

[11]國家衛生計劃委員會.獻血不良反應分類指南[S].WS/T551-2017.

[12]張莉.宜昌市獻血不良反應影響因素分析[J].醫學社會學,2016,29(7):41-43.

[13]劉偉,程雪,張萃萃,等.無償獻血者獻血不良反應發生的主要原因研究[J].首都食品與醫藥,2021,28(5):124-125.

[14]祁金梅.無償獻血不良反應誘因調查及護理對策分析[J].檢驗醫學與臨床,2019,16(7):952-954.

[15]錢小娟.誘發獻血者采血不良反應的因素及處理措施探究[J].新疆醫學,2021,51(6):707-709.

[16]陳玉娟.大學生發生獻血反應的原因分析與預防護理[J].中國醫學創新,2010,7(34):78-79.

[17]裴靜,張慧,胡欣,等.“一對一”系統化護理模式對初次無償獻血者舒適度及滿意度的影響[J].貴州醫藥,2020,44(10):1677-1678.

[18]何丹丹.實施護理干預降低無償獻血不良反應的效果評價[J].中國醫藥指南,2018,16(26):216-217.

[19]張靜航,張健,楊土保.中國人群無償獻血參與率及其影響因素的Meta分析[J].全科護理,2017,17(4):232-238.

(收稿日期:2021-08-31) (本文編輯:程旭然)