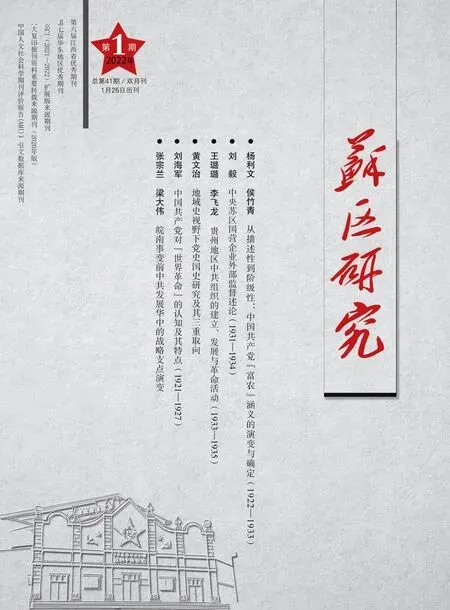

從描述性到階級性:中國共產黨“富農”涵義的演變與確定(1922—1933)

楊利文 侯竹青

提要:大革命初期,中國共產黨對“富農”概念有著不同的表述,其指涉對象、“富”的標準也因人而異,但有一個共同特點,即從“富”來描述“富農”。隨著中國共產黨革命實踐的發展和理論探索的深化,“富農”作為一個階層被提了出來,“富農”特性“富”的衡量也從“財產較多包括土地”“生活條件較好”等描述性的表述向具體的土地占有數字過渡,并最終有了統一的標準,即有田20畝以上和生活上的超越“自給”。大革命失敗后,中國共產黨將“富農”從農民中脫離出來,作為一種可聯合的中間力量。中共六大時共產國際和中國共產黨對“富農”做了初步的分類,意識到其與其他階層相區別的重要性,雖然沒有明確“富農”的標準,但也顯示出中國共產黨已經注意到“富農”問題的復雜性。1929—1933年間,隨著實踐的豐富,借助于“地主”“中農”等概念,中國共產黨提出了富農的標準——剩余和剝削,并進一步將其數字化,提出了剝削程度的標準,使“富農”的涵義徹底清晰,完成了對其階級性的建構。

土地革命是新民主主義革命的主要內容,也是喚起農民革命主動性的動力,而對農村社會和農民的階級構成進行準確的分析,是中國共產黨確定革命對象、依靠力量和動員對象的前提。其中,富農問題是困擾和影響革命實踐的一個理論難題,直接關系到中國共產黨各項政策,特別是土地革命的實施成效,因而成為學界關注的問題之一。金觀濤說:“觀念作為意識形態的組成要素,比意識形態更基本。……只有理清觀念的起源,才能理解意識形態的形成和演變”,而研究觀念的“形成,就必須去探討表達該觀念的關鍵詞的出現,并分析其在不同時期的意義。”“富農”概念不僅承載著中國共產黨的富農思想,也承載著黨的農民思想,是中國共產黨革命思想理論的重要組成部分。現有的研究主要集中于中國共產黨的富農政策方面,從概念史角度對富農進行探討的成果并不多。本文擬從概念史角度對中國共產黨“富農”概念的演變進行再研究,以理清“富農”涵義重心從“富”的表象向階級性核心的變動。

一、大革命時期中國共產黨對“富農”概念的表述和初步認知

“富農”一詞在漢籍古語中早已有之,從語義學的角度有二種意涵:一是動賓結構,指的是使農民或農業富裕,如“以鄭商周客有鄒人之風以厚俗,有汶陽之田以富農”。二是名詞,指的是富裕的農民,和商人相對,如“夫禮士咸來效勤,富農居商恪愿供事,運材木,辟土基,礱柱礎,陶瓴甓,削板,筑垣墉,起辛卯之秋”。盡管在古語中富農的詞性不同,但均與農業或農民的富裕有關,這是中國共產黨使用“富農”一詞的文化基礎。

中國共產黨最早并沒有使用“富農”一詞,而是以“富足的農民地主”來表述。中共二大宣言對中國三萬萬的農民(農村人口)作了分類:富足的農民地主,獨立耕種的小農(自耕農),佃戶和農業雇工。“富足的農民地主”是中國共產黨對富農的最早表述和認知,指的是農村人口中不超過5%的“富足者”,是一個抽象、模糊、經濟層面上的描述語,不含政治意涵。

“歷史上的概念并不是以單槍匹馬的方式,而是以和那些與其相近或相反的概念結幫搭伙的方式,來發展其暗示性潛能和公共吸引力的。”中國共產黨對富農的認知與其對農民問題的認知分不開,并與地主(特別是小地主)、中農、雇農等這些相近或相反的概念交織在一起。中共二大后不久,中國共產黨就將“地主與雇主”與佃農、雇工的經濟矛盾作為一種社會問題提了出來。1922年11月,中共中央在提出解決實際問題的計劃時,對農民問題做了分析,關注了失地(遷徙)農民與地主及雇主的矛盾關系,提出了解決農民痛苦的政策,包括對地主的限田、減租或限租。將“地主”歸于“農民問題”中,顯然是視地主為農民的一部分。因而,在社會政策的設計中,組織農民消費協社和組織農民借貸機關都沒有排除地主:“中國農民間有合資向城市購物之習慣,應就此習慣擴大為消費協社”,組織農民借貸機關,即希望利用中國農村向有的宗祠、神社、備荒等公款,與富農合資組織利息極低的借貸機關。在這里,中國共產黨首次提出了“富農”一詞。按照中國傳統的社會救濟習慣,這里的富農,是包括地主在內的富裕農民。

此后,中國共產黨的革命先驅試著將“地主”與“富農”乃至農民進行區分。1923年7月,陳獨秀在《中國農民問題》中列出了“不耕作”的大、中、小地主,有地百畝以上,他們以“出租土地并收租”為特征;其余為農民,其中“除自耕外尚有余地租給別人耕種”的情形,叫“自耕農民兼地主”(即“一方面是自耕的農民,一方面又是收租的地主”)和“自耕農民兼雇主”,構成了農村的“中產階級”。他們的主要特點是“自耕”,只不過是擁有了多余的財富,“其生產物不僅供給一家生活及農作上的需要,并且,至少在豐年時可以獲得盈余”,可以“變成初步積累的資本”。

將“地主”排除于富農之外,成為革命先驅認識農民問題的趨勢。1924年7月,肖楚女在《中國的農民問題》中談到:國家花費巨額經費進行耕地整理而促成地價增高和農產物加多后,應該取締佃租制,否則,耕地整理就“成了幫助富農和地主們殖財的方法”,“富農”與“地主”由包含關系變為并列關系。對于何為富農或判定富農的標準,肖楚女未作解釋,但可從其對何為“地主”和普通農戶的闡述中,推論出富農的標準。文中所指,地主系占有較多數量田地(50畝以上),不自行耕種,而是出租給佃戶,“以很不公平的手段坐食佃租的”農家。這種表述表明,“地主”作為一定階級性含義的概念有了比較確定的表述。普通的農戶即使有地10畝,即使按“土地相當的肥沃,收獲有相當的年成,一切種子肥料等所需資本,均系由其腰包里拿出”的優秀指標為標準的,生活也是入不敷出,更談不上富裕。所以,肖楚女所指的富農,是指擁有10畝以上50畝以下數額較大田地、生活超過自足的江浙皖贛等南方省份農戶,屬于自耕農中擁有土地較多的那部分農戶。與陳獨秀相比,肖楚女的認知更前一步,但沒有指出富農的剝削來源,“富農”仍然是一個單純的描述性詞匯,相當于后來富農與富裕中農的組合。

從陳獨秀、肖楚女的論述看,地主與較為富裕的農民之間的區分,一在于占有土地數量,二在于是否自耕。耕作與否作為分類標準被提出,實際上表明中國共產黨的早期領袖已經有意識地去探討“地主”和農民之間的不同,使原來的模糊表述有了初步的標準。這也使“不耕作的地主”具有了初步的、模糊的階級涵義,開始與富農相區隔。

對于“富農”,毛澤東又有自身的表述和看法。毛澤東在《湖南農民運動考察報告》中認為,“農民中有富農中農貧農三種”,對富農、中農、貧農的描述分別是:“有錢余有谷剩的叫富農”,“沒有余錢剩米,也不欠賬,每年保守得住的叫中農”,“上無片瓦,下無插針之地”的貧苦農民是貧農;并引用長沙縣的數據說明各階層所占比重:“農會里貧農占百分之七十,中農占百分之二十,富農占百分之十”。在此,毛澤東首次將“富農”從一種群體的認知變為了農民中的一種階層的認知,并依據其生活情形與農民中其它階層(中農、貧農)相并列。這是目前所見到的最早對富農階層的表述。

在此之前,毛澤東對于地主與農民已作了區分。在《中國社會各階級的分析》《中國農民中各階級的分析及其對于革命的態度》等文章中,毛澤東分析了農村社會的階層,包括了“大地主、小地主、自耕農、半自耕農、半益農、貧農、雇農及鄉村手工業者、游民”。毛澤東所說的農民,包括“自耕農、半自耕農、半益農、貧農、雇農及鄉村手工業者”這五種。毛澤東認為,“小地主”是“其來源大部分為力田起家即自耕農升上來者,亦有一部分為都市商人購買土地,又有一部分為官僚后裔之衰敗者及現在之小官僚”,“其剝削方法為重租,高利貸,和剝削剩余勞動三種”,把它劃歸“中國的中產階級”。對于“小地主”的占田,數量當在50畝以下。依此分析,毛澤東所說的大部分“小地主”,按經濟地位標準,實質上與后來所稱之富農是相同的。他所用的“富農”一詞所針對群體的經濟地位,與后來確定的富農并不一致。對于富農的階級分類歸屬,中國共產黨理論家們的表述并不一致,陳獨秀把它歸于“中產階級”,阮嘯仙則把他們歸入“小有產階級”,事實上沒有區分出后來所稱的富農與中農。毛澤東在《中國社會各階級的分析》和《中國農民中各階級的分析及其對于革命的態度》中,對后來的富農基本上定位為“小地主”,歸屬“中產階級”,而他所用的“富農”一詞,是指自耕農中“有余錢剩米的”,屬于小資產階級。這樣不一的表述,反映了革命初期“富農”概念的使用尚不定型。

可以說,在大革命早期中國共產黨的革命先驅們已經意識到了富農問題的存在,也做出了初步分析。雖然在對“富農”的詞語表述和所指涉的對象上并不一致,但他們對“富農”的認知是從“富”的角度出發的。對“富農”認識不足的原因,一方面與中國共產黨早期的階級分析基本是以整個中國社會為對象有關,另一方面也與其革命策略、實踐分不開。

依靠群眾是中國共產黨革命成功的法寶之一,但在中國共產黨的早期,受限于對馬列主義理解的不深刻,“中共早期的注意力主要集中于工人問題和工人運動,對農民問題與農民運動則相對忽視”。相較于中共一大即提出的工人運動,農民運動在中共三大才提出,但“只是簡略地提到有必要結合農民以反抗帝國主義和軍閥,以及保護農民之利益以促進國民革命運動,至于如何結合、如何保護,均未提及”。早期領導人陳獨秀甚至認為“小農的中國,自耕農居半數以上,這種小資產階級他們私有權的觀念異常堅固,又如何能做共產主義運動”。隨著國共合作的開展,中國共產黨對農民運動有了進一步的認識,但直至1925年,中國共產黨的革命議案仍以工人為主、農民為輔。這樣,既會限制中國共產黨革命實踐的深入,也會限制其對農民內部的深入觀察和理論建構,對作為“農民”構成者之一的“富農”更不可能有深邃的思考和建構。

中國共產黨對“富農”的認知與其農民理論分不開,而后者又與革命實踐密切相關。中國革命實踐的發展,推動中國共產黨對“富農”有了進一步的認知。隨著北伐進軍,各地農運如雨后春筍般發展起來,尤以兩湖為著。農民群眾也依貧富差距直觀地劃分了農民階層。1926年12月湖南省第一次農民代表大會關于畝捐問題決議案中就指出:“現在一般貪官污吏、土豪劣紳把持之縣政府、團防局或地方自治機關的抽取畝捐,都是一律按田畝計算。這種辦法,使僅足自給的,或尚不足自給的自耕農、半自耕農極難負擔,尤其是攤派到佃農身上,更屬無理剝削。”議案規定:“自耕農有田二十畝以上的,才納畝捐。佃農不納捐,但窮東富佃之重押輕租者,不在此限。”這種直觀的標準,包括兩方面內容,即擁有田畝的多少和生活水平的好壞。農會的收捐,明顯以“富”為依托,而非單純的田畝占有。有田二十畝以上,才能達到有“余錢剩米”的程度。實際上“富”與田地占有數隱約聯系來起來,為后來中國共產黨對田畝標準數的提出奠定了基礎。佃農中能被視為“富”的,與東主中被視為窮的,自然也有納捐與不納捐的分別。

對“富農”認識的加深,使中國共產黨對富農“富”的標準趨于穩定。1927年6月中國國民黨中央執行委員會(武漢)農民部土地委員會報告書中將有地的農民(占農民總數百分之四十五)做了如下分類:(一)貧農:占有土地畝數(一—十),(二)中農:占有土地畝數(十—三十),(三)富農:占有土地畝數(三十—五十);(四)中小地主:占有土地畝數(五十—一百);(五)大地主:占有土地畝數(一百以上)。無土地的佃農、雇農、游民,占農民總數百分之五十五。從“擁有較多財產(包括土地)”“生活條件較好”的描述性詞匯,到具體不同占地數目的提出,再到將統一的數目編入政府的報告,反映出中國共產黨對“富農”的認知在逐步加深和共識的基本形成,而田畝數字標準的提出也必然會使富農的定義進一步嚴謹化。

綜上所述,土地革命之前,中國共產黨對富農的認知有一個發展的過程。大革命早期,對“富農”概念有著不同的表述,其指涉對象也因人而異,對“富”的標準也不同,但有一個共同的特點,即從“富”來描述富農。隨著革命實踐的發展和理論探索的深化,“富農”作為一個階層被提了出來,“富農”的特性——“富”的衡量也從描述性的模糊表述向具體的數字過渡,并最終有了標準,即有田20畝以上和生活上的超越“自給”。

二、革命對象角色的呈現:土地革命戰爭初期中國共產黨對“富農”的進一步認知

大革命后期,中共中央在土地問題策略上規定“屬于小地主的土地不沒收”,也反對“均分土地”和“均分財產”的說法。八七會議繼承了這一策略。八七會議議決案提出,開始暴動時不提出沒收小田主土地的口號,但說明那是為著要使城鄉間廣大的小私有財產者之分子中立。實際上中國共產黨是準備接受農民運動發展到起而反對出租田地的小田主的。針對“沒收大中地主的土地,小地主土地不沒收”的規定,毛澤東在發言中提出“小地主問題是土地問題的中心問題”的同時,特意提到“富農”問題:“富農”應列入“自耕農問題”,“富農與中農地權不同”,“農民要向富農進攻了,所以要確定方向”。這表明了毛澤東對富農問題的重視。毛澤東雖然沒有對“富農”和“小地主”作出區分,但已把它們歸于敵對陣營中,成為農民要革命的對象。這意味著在毛澤東的認識中,富農的貶義色彩和敵對性程度增加,和“小地主”處于同一層面。在組織秋收起義的過程中,毛澤東與湖南省委提出了“沒收一切土地,包括小地主自耕農在內,歸之公有”的主張,而“富農”屬于“自耕農”系列,與“小地主”一樣,其土地當然也在沒收之列。但是這種主張沒有被中共中央所接受。

中共中央隨后采取的政策是“對于小地主的土地必須全部沒收”。但是,中共中央沒有給出明確區分“小地主”和“富農”的標準。“富農”和“小地主”的提出,顯示出中共中央雖已經意識到二者的不同,但處在懵懂的狀態。1927年11月召開的臨時中共中央政治局擴大會議對農民及其中的“富裕農民”的分析是很含糊的。“農民分做三種:一、佃農,二、自耕農,三、半佃農。三種農民之中,都有貧農、小農、中農與富裕農民的區別。分辨農民中的這些種類,在農業生產方法的條件上,必須不僅以生產范圍(耕地畝數之多寡)為標準。水田旱田,田地之肥瘩,每年收獲次數等,都要估計到。”會議對“貧農和小農”的認識是,“貧農和小農都是每年收入不夠維持最小限度的一家生活的”。對農民的分辨,看似標準面面俱到,但結果還是落在了生活水平。認識富農的依據,仍然是堅持了描述性的“富”。會議上,中共中央開始考慮實行一切土地公有的政策。瞿秋白動議:“一切地主的土地無代價的沒收,一切私有土地完全歸組織成蘇維埃國家的勞動平民所公有。”這樣,在政策理論層面,富農和“地主階級”一樣,處于需要被革命的層面,其政治意涵隱隱在現。

在政治上,中共中央又逐步突出強調了“富農”的反動和敵對特性。1927年11月召開的臨時中共中央政治局擴大會議確定了土地革命要反對的敵人是地主豪紳富農。曾是自耕農組成部分的“富農”被單獨列出來,成為與“地主豪紳”并列的革命對象。會上提出的《中國共產黨土地問題黨綱草案》列舉了“富農”的反動罪行:“富裕的農民只是農村的一小部分,可是重利盤剝,剝削雇傭勞動,出租耕牛及農具,強租貧民田地,或者將自耕所余田畝出租,兼營農業,商業或農村副業,與鄉紳及官署有交往聯絡;這些事情,富裕些的農民都可以做的;因此,富農雖然少,而他們在農村之中卻比較的有些勢力,當然他們的勢力比地主商賈重利盤剝者的勢力要小得多。”“富農”雖仍是“富裕的農民”的意涵,但已變為和“地主豪紳”這些封建力量并列的群體。而且《草案》用“重利盤剝”“強租”“剝削”等帶有強烈貶義色彩修飾語詞來表征“富農”的特征和作用,表明“富農”不再僅僅是一個經濟層面上的概念,而是被塑造成一個否定的政治形象——“在政治上必然走向壓迫小農”。富農的反動性和敵對性色彩得到進一步的突出和加強,在革命中處于被處置的地位(對“富農”需要持反對的態度),成為中國共產黨革命對象的潛在組成部分。如此,“富農”初步被賦予了思想政治(如反動)特性,成為一個政治術語,開始具備了意識形態的意義。

中共中央對富農的這種認知給革命的實踐造成了極大的困難。在實踐中,毛澤東很快發現了問題,對富農給予了新的定位。他在《井岡山的斗爭》中說:“邊界對于土地是采取全部沒收、徹底分配的政策;故在紅色區域內,豪紳階級和中間階級,同被打擊。”因此,政策在實際執行時“大受中間階級的阻礙”。而且,在革命形勢有所低落時,他們還會借機行動反對革命:“中間階級在革命高漲時受到打擊,白色恐怖一來,馬上反水。引導反動軍隊大燒永新、寧岡革命農民的房子的,就是兩縣的小地主和富農。他們依照反動派的指示,燒屋、捉人,十分勇敢。”毛澤東所說的中間階層即是“小地主”和“富農”,而“富農往往與小地主利害聯在一起”。富農重新與小地主站在一起,它們不同于極其反動的“地主豪紳”,是一種可中立的、可以爭取聯合的對象,這和中國共產黨高層對富農的定性是有差別的,反映了“富農”問題的復雜性和黨內對其認識的日漸豐富。毛澤東把他定義的“小地主”列入中間階級,當消滅地主階級成為革命的規定目標時,“小地主”則必然會有向“富農”歸屬的發展,使二者之間有了流動的可能性。

隨著革命實踐的發展,中國共產黨對富農問題的認知進一步發展。1928年在莫斯科召開的中共六大對中國的土地革命理論問題進行了探討,通過了《土地問題議決案》和《農民運動決議案》,在論及地主階級與農民階級時談道:“中國所有可以耕種的地畝,極大部分(至少在二分之一以上)尤其是肥沃的田,是集中在地主階級的手里,其余的土地屬于農民。農民之中,又可以照他們的經濟狀態及土地的多少,分為幾種小階級(富農、中農、小農及最小農)。”“富農”屬于農民階級,而且和“中農”“小農”“最小農”處于同等地位。與之前的與“地主豪紳”或“小地主”同列相比,降低了“富農”反動的調子。文件指出:“中國所有可以耕種的地畝,都分割成極小極小的經濟單位,由幾百萬戶的農民生產者的群眾,用中國式的農具耕種。”這表明農民是從事耕作的,而富農階級屬于“農民”階級的組成部分,隱含著富農勞動性的一面,“富農”的積極因素由籠統抽象開始具象化。

中共六大在對“富農”的積極因素認識加深的同時,對“富農”的消極作用也不再停留在籠統層面,而是有了更深一步、更具體的認知,突出了“富農”剝削和掠奪的具體性:一方面,“農民中富裕分子,雇用工人(雇農)而成為富農,剝削雇農的方法便開始成為富農的主要的經濟特點。一部分農民中的豪霸用強暴掠奪的方法變成富農。一般農民之中強有力的人,便能不用經濟的方法而直接的掠奪,侵占田地,強掠財產,如此而變成富農”,將《中國共產黨土地問題黨綱草案》中的“剝削雇傭勞動”發展成為“剝削雇農”,確定了富農的主要經濟特點,直接指明了富農的剝削對象,加重了“富農”和“雇農”的對立,階級對立的色彩開始具體化;另一方面,出現了“半地主的富農”的表述,其特征是用雇農以剝削雇農勞動,同時又出租土地剝削佃農,二者的程度相差不遠。而且,“中國富農多半帶有半地主性”。按時人的理解,地主階級的特征是占有大量肥沃土地,并以私有土地出租并收取地租,是一種封建剝削,更具有落后性和反動性。“富農”的貶義性不再是泛泛而談,而是有了較為具體的內容。

對“富農”復雜性和多樣性的認知,還體現在“佃富農”的發現上。中共六大在界定“中農”時提出:“中農是有余裕的而且有時能用雇農的”,“‘中農’的意義,在經濟上是小私有土地者,不論他是自己的私產,或是租來的土地,都只是較小的土地。然而在資本主義之下一般而論,這種田地不但足以維持一家生活,而且得些余錢剩米,年代好的時候,可以變成小的資本,他常常要雇用雇工”。而富農的結構是,大部分富農是“半地主的富農”,“只有一小部分是佃農或自耕農中的”。佃農中富農即“佃富農”。

中共六大對“富農”的認知更進一步:對富農做了初步的分類;為了執行沒收一切地主的土地,而不沒收自耕農的土地這樣的綱領,開始提出了“富農”與其他階級(特別是“地主”階級)區別,以及一些特殊現象;對富農的積極和消極方面不再是大而化之的籠統論述,而是開始了各自的具象化和理論的深度化,使其具有了理論說服力和實踐操作的可能性。當然,這種認知還不夠完善,由于中國共產黨對“富農”的認知是借助于其他概念來闡述的,而“富農”與其他概念的區別往往缺乏具體的規定(如富農“只有一小部分是佃農或自耕農中的”,“小部分”沒有明確的規定,自耕農中富農的標準也沒有劃清),使得“富農”的概念沒有一個清晰的定義和標準。“半地主的富農”“中國富農多半帶有半地主性”和“佃富農”的提出,說明了中國共產黨對富農問題認識的持續加深。一些懸而未解的問題的提出,也說明中國共產黨已經注意到了富農問題的復雜性,為此后對“富農”的進一步探索奠定了基礎。

三、勞動與剝削程度:中國共產黨對“富農”認知的深化

1929至1931年間,中國共產黨在南方開辟了數塊較為鞏固的革命根據地。各根據地積極貫徹中共六大的決議,實行土地革命。土地革命的實踐,要求進一步明確農村階級構成,首要是明確“富農”概念。

1929年2月3日,中共中央發布《通告第二十八號——農民運動的策略(一)》,分析了中國富農的經濟關系,指出了“富農”的特點:“第一,在他的經濟關系上很多兼有半地主的性質。一方面自己耕種,另一方面又有些少土地出租給佃農,或者兼營高利貸,或屯買商業的事業。而有些富農也僅僅是剝削雇農,自己同樣受地主階級的壓榨。”通告還指出,“富農”既自耕土地又出租土地、既是剝削者也是被剝削者,具有雙重性質,是介于“地主”和“雇農”之間的一個群體。1930年5月,全國蘇維埃區域代表大會在上海召開,會上通過的《土地暫行法》對“地主”和“富農”作出區分:“凡占有土地自己不能耕種,利用來榨取地租者,都是地主。”“富農占有土地,除自己使用外而出租一部分給他人耕種。”是否自己耕種作為“富農”與“地主”的區分標準被明確提了出來,這是界定“富農”內涵的重要變化。1930年9月,《土地暫行法》經全國蘇維埃大會中央準備委員會會議修訂后重新頒布,對“地主”“富農”的解釋未改,意味著“富農”的原則性判定標準具備了全國性指導意義。但是在土地出租問題上,“地主”“富農”的區分并不明確。各根據地大體上以出租與自耕部分的含混對比(大部分與小部分),作為區分二者的直觀依據。1932年1月湘贛軍區政治部下發的“階級的分析與對各階級的策略”的教育材料中稱:“有一種地主,以大部分土地出租,自己耕一小部分”,同時解釋,“有土地出租”也是構成“富農”的一種剝削方式。鄂豫皖蘇區“富農與地主的區別”是:“大部份是靠自己種田,小部份是把多的土地租給人種,叫做富農,大部份土地是租給人家種,小部份是自己種叫做地主。”

中共中央的“富農”標準只是一個原則標準。在實踐中,各根據地使“富農”具象化,對“富農”有了更深一步的認知。1930年5月1日,右江蘇維埃政府頒布《土地法暫行條例》,規定:“凡農民:(甲)除了自給外,還有剩余者;(乙)非豪紳地主階級之放高利貸者;(丙)自己土地較多,須雇雇農耕種者”。這幾種情況,“皆謂之為富農”,他們的共同點是“站在剝削窮苦農民之地位”。但“富農”的范圍顯然增加了自給以外有剩余的農民和非靠地租收入的放高利貸農民。1930年6月,在閩西,紅軍前委與閩西特委聯席會議專門做了《富農問題》的決議,解釋了“什么是富農”:“富農有三種:第一種是半地主性的富農,就是自己耕種同時有多余土地出租的一種人;第二種是資本主義性的富農,即不把土地出租,有些還向別人租入土地,雇傭工人耕種的一種人;第三種是初期的富農,即不出租土地,又不雇傭工人,單以自己勞力耕種,但土地勞力兩俱充足,每年有多余糧食出賣或出借的一種人。”和中央“富農占有土地,除自己使用外而出租一部分給他人耕種”的富農定義相比,聯席會議決議明確了生活富裕到有剩余的也是富農。各根據地對“富農”指代對象的多樣性,一方面表明了中國共產黨對“富農”認知的加深,另一方面也表明這種認知仍處在表層,沒有提煉出“富農”的本質特性。

隨著實踐的發展,“富農”的某些共通面被突出出來,即“剩余”是剝削的產物。1930年9月,閩西第二次工農兵代表大會通過的《反富農斗爭決議案》就稱:“農民中的富裕分子叫做富農,每年都有多余存積,是一個新發戶,他的多余,不是勤儉的報酬,而是剝削別人的結果。”決議案將“剩余”與“富農”相勾連,而“剩余”又與“剝削”勾連了起來,從而將“富農”與“剝削”也連在了一起,“剩余”和“剝削”成為“富農”的內在特性。

然而,將“剩余”和“剝削”作為判定“富農”的主要標準,仍不能滿足實踐的需要。在實際工作中,由于某些“中農”的經濟情況與“富農”有些相似,中國共產黨又進一步對“剩余”和“剝削”的程度進行解釋(即僅有“剝削”和“剩余”還不能判定是否是“富農”,還要看二者的程度如何),從而使“富農”的標準進一步明確化,這主要是借助于“中農”概念來實現的。鄂豫皖蘇區軍委總政治部1931年11月的一份出版物中說明:中農,“一年請幾個短工,或請一個放牛的,全年收入供給全家人口需要所多無幾,一年或多上幾石谷或出賣貨物多一二百串錢,叫做富裕中農”。1932年1月湘贛軍區政治部也指出“中農”可以有輕微剝削的情況:“中農也做生意、開小店鋪及購買農業品,甚至有時放放利息”,“但這不是他的經常生活,所以這些營業在他們收入中不占主要的地位”。還有一種“中農”不剝削別人,自己土地勞力充足,每年有多余糧食出賣的也是中農。蘇區中央局1931年8月21日通過的《關于土地問題的決議案》在辨析富農與中農的區別時說:“中農”是“靠自己勞動而不剝削他人(至于農忙時臨時雇用工人,家中稍有谷余者都是中農而不能歸入富農一列)”。至此,剝削程度不高和不剝削別人而生活相對富裕的自耕農,被明確劃入了“中農”,與“富農”區別開來了,促進了“富農”的剝削標準明確化。不久,以剝削為標準而不是依收獲量或其它標準區分“富農”和“富裕中農”得到了徹底肯定。1932年4月15日,福建永定縣第七次工農兵代表大會指出:“過去貧農、中農、富農的分別,發現有許多錯誤的:如明明是替地主耕田,不過耕的田多,出賣勞動力的結果而得到糧食的貧農也認為富農了,以及稍富裕的中農‘以多(收)比(付)大’的租谷亦認為富農了。”大會認為,“應很清楚的來分別什么是富農與中農,應站在剝削的觀點去分別富農”。

各蘇區對“富農”的豐富認知很快匯集到中央層面。《紅色中華》第24期以答問的方式解釋了“富裕中農”與“富農”的界限、“富農”與“地主”的交界問題。中央土地人民委員部解釋說:“如果一類人的一切生活資料的供給,是由其勞動所得來的,他每年或者有比較多的谷子出糶,來購買他一切必需品,或者在農忙時還要雇零工,或者有時還要放幾點債出去,如果所放的債,不是成為他經常收入的一部分,他生活的供給主要部分不是由剝削來的,這不能算為富農,假使他剝削所得的成為他經常收入的一部分,成為他生活資料的主要來源,那就是富農。至于富農與地主的分別,主要的是看他與土地的關系,如果占領有多數土地依賴剝削人為生活,其本人不參加土地生產而專靠收租為生活或雖耕種一部分土地而主要的收入都是靠出租土地剝削者為地主,自己參加土地生產同時利用土地剝削或放高利貸,或剝削雇工者為富農。”“參加勞動”和“剝削成為生活的主要來源”成為“富農”的衡量尺碼。

盡管“富農”標準開始明確化,但實踐是復雜的,特別是“參加勞動”和“剝削程度”都是相對模糊的概念,對于理論水平有限的基層干部而言不易把握,在實踐中出現了理解偏差,發生了很多問題。有些地方“把僅僅放幾百毫子債,請過年把長工,或收幾擔的谷,而絕大部分是靠自己勞動過活的中農,也當富農打了;有些甚至完全沒有剝削別人,僅僅是多有幾十擔田山,生活比較豐裕的中農,也當富農打了”。有些地方“把在生產中用了有相當的勞動的分子認為是‘附帶勞動’一類”,從而把這樣的“富農”當“地主”看待,因為政策規定“沒有勞動或只有附帶勞動而有地租等等剝削的是地主”,把富農兼有高利貸剝削的認為是“高利貸者”;有些地方則“拿剝削的種數去分別地主與富農的成份,三種剝削的叫地主,兩種剝削的叫富農,比如請了長工,收了租,又放了債,則不管他家里有幾多人勞動,總之他就是地主了”。這就說明需要“富農”的衡量標準“勞動”和“剝削程度”這個概念進一步細化和具體化。

1933年10月,毛澤東主持制定了《中央政府關于土地斗爭中一些問題的決定》,在以往經驗的基礎上撰寫了《怎樣分析農村階級》。這兩個文件將“勞動”和“剝削”標準細化,并參考生活狀況,確立了認定“富農”的標準。對于“勞動”,《中央政府關于土地斗爭中一些問題的決定》從質與量兩個方面分出了“有勞動”和“有附帶勞動”兩個內容,文件所作的解釋是:“在普通情形下,全家有一人每年有三分之一時間從事主要勞動,叫做有勞動。全家有一人每年從事主要勞動的時間不滿三分之一,或每年雖有三分之一時間從事勞動,但非主要的勞動,均叫做附帶勞動。”對于“主要勞動”與“非主要勞動”的區分是:“所謂從事主要勞動,是指從事生產上主要工作部門的勞動,如犁地、蒔田、割禾及其他生產上之重要勞動事項。但不限在農業生產方面,如砍柴、挑擔、運輸、紡織、行醫、教書及做其他重要勞動工作,都是主要勞動”;“所謂非主要勞動,是指各種輔助勞動,在生產中僅占次要地位者,如幫助耘草,幫助種菜,照顧耕牛等。”文件以“勞動”與“不勞動”作為區別“富農”與“地主”的標志:雖有地租和高利貸剝削,但家中有勞動,即為“富農”,沒有勞動或只有附帶勞動則為“地主”。勞動與附帶勞動的分界線,就是“富農”與“地主”的分界線。對于“富裕中農”與“富農”的區別則以“輕微剝削”與“經常剝削”作為分界線,即剝削收入超過家庭總收入的百分之十五為經常剝削,未超過家庭總收入的百分之十五則為輕微剝削。只有“輕微剝削”的為“富裕中農”,而參加勞動又有“經常剝削”的為“富農”。由于革命后農村的階級狀況發生了很大變化,文件還要求,劃分剝削階級成分(“地主”“富農”)必須考慮到時間因素,即必須以革命前的狀況為標準。具體應以當地革命的時間為起點,向上連續推三年,期間不能有間斷或少于三年。

通過這兩個文件,“富農”有了明確的三個標準:自己勞動(而非附帶勞動或不勞動)、剝削分量超過其全家一年總收入的百分之十五、處于上述狀態連續三年以上。“富農”標準的細化,把有土地出租、高利貸和雇工剝削而又自己參加勞動的“富農”與“地主”區分開來;把有少量剝削的“富裕中農”與“富農”區分開來,使“富農”徹底擺脫“富裕”一詞的描述性,而成為確切的階級成分。至此,“富農”概念的定義標準得以確立。在此之后中國共產黨對“富農”的認知雖有變化,也僅僅是在此基礎上的“微調”而已(如解放戰爭時期及建國初期土改運動中把剝削量調整為超過一家全年收入的25%)。

結語

“富農”的涵義,經歷了一個從描述性的內容到階級身份判定內容的演化。大革命時期,中國共產黨對“富農”概念表述是“富裕的農民”,包含著地主。隨著對農民問題認識的加深,逐步將地主排除在“富農“之外,提出了“富農”一詞。“富農”指涉的對象在不同的革命者眼中也不一致。盡管革命先驅在早期對“富農”的認知不同,但均是從“富”的角度來觀察“富農”的,“富農”是一個經濟層面上的概念。隨著革命實踐的發展和理論認知的深化,“富農”從農村中的一個群體向一個階層轉化,“富”的標準判定也經歷了從一個描述性的語言向具體的數字過渡并形成統一認識的過程。

土地革命初期,中共中央逐步突出“富農”的貶義性,將其與“土豪劣紳”相并列,但這種認知給革命實踐帶來了極大的困境。毛澤東在實踐中對“富農”給予了重新認知,將其作為與“小地主”并列、可爭取聯合的中堅力量,提出了“富農”的積極作用。1928年,中共六大對“富農”做了初步分類,提出了與其他階級的區別;對“富農”的積極因素和消極作用的表述開始理論化和具象化。這個過程表明對“富農”問題認識的持續加深。但該時期中國共產黨的“富農”概念并沒有一個清晰的定義和標準。

1929年以后,中國共產黨對“富農”概念的標準有了初步認知:1.是否參與農業勞動,成為區分“富農”與“地主”的默認條件;2.確定了“富農”的主要表現形式是“剝削雇農”;3.逐漸深化了“富農”之“富”來源的非正當性,即除了通過直接的剝削,還有把自己的余錢剩米變為資本,乃至以強暴掠奪的方式侵占田地強掠財產的方式,來實現富裕。“富農”標準的初步明確化為實踐提供了理論依據。但此時期中國共產黨對“富農”概念的認知仍有含糊之處,促使中國共產黨繼續探索“富農”標準。隨著土地革命的深入,中國共產黨不僅明確了是否參與主要勞動和“剝削程度”兩個要素作為理解“富農”的主要依據,而且還在1933年,將這兩個標準具體化數字化,并參考時間因素,明確了“富農”的劃分標準,使“富農”的涵義徹底清晰,完成了對其階級性的建構。