以魯北魏氏莊園為例談建筑對環境的重構

單 琨,隋杰禮

(煙臺大學建筑學院,山東 煙臺 264000)

1 概述

建筑與環境相輔相成,環境孕育了建筑,建筑又反作用于環境。本文所闡述的觀點不僅局限于自然環境,也包含了建筑構成二者的文化環境。在歷史上,就存在憑借某個建筑群的誕生,帶動了環境重構的例子,巴黎的維萊特公園是一個典型的案例。

在此地塊中,建筑師屈米將公園場地按照120 m的間距劃分為多個方格網,“點、線、面”系統有機結合,賦予了維萊特公園的敘事性特征,這種空間布局,回應了使用者復雜、多元的精神需求,形成多樣化的敘事框架也豐富了該區域的文化內涵。建筑群還包含音樂中心、工業博物館、露天劇場、健身俱樂部等建筑與游樂項目,形成了以游玩、娛樂、科教為主題的現代城市空間,均體現著以人為本為內涵的文化環境。

維萊特公園在該地塊的建立,在那個被命名為“孤獨荒地”的區域體現著建筑在自然環境重構中所起的作用;該地塊的功能屬性由原來荒廢的閑置地轉變為現代化主題公園,其使用功能體現了人們的普遍心理需求,將人的普遍社會活動融入場地規劃之中,前所未有的形成現代獨特的城市空間。公園形制也由原來的單一冗雜轉變為功能多元化呼應,已然成為了年青一代聚集和參觀的現代場所。公園建筑群的植入,體現了在解構主義背景下建筑對公園的營造觀念與文化環境的重構。

在國內魯北平原,魏氏莊園的建立也包含著建筑對自然環境,特別是地區文化環境重構的思想。在這種思想體系的影響下,魯北的建筑在空間上表現為單一居住空間與多功能復合空間的組合,在形式上表現為堡壘式的圍合莊園布局,由此而形成了當地特有的文化環境[1-2]。

2 魏氏莊園的建造背景

魏氏莊園位于山東省惠民縣魏集鎮,屬于魯北地區。它于1890年開始建造,建成于1893年,莊園集住宅、花園、廣場、水塘于一體,是“中國古代三大莊園”之一。

19世紀的魯北,正處于清末統治時期,當時的政府正面臨著列強入侵、國內農民起義,社會正處于新舊制度交替的局面,魯北地區匪患橫行,社會動蕩不安,再加上當時的19世紀90年代,黃河改道和泛濫的現象時有發生,黃河的定期泛濫使得設計者重新考慮莊園的建造方式,確保在汛期不被洪水淹沒;當時的社會環境與對個人財產及對人身安全的保護,使得建筑的布局不僅僅取材于傳統的北方民居四合院圍合形制,而更加強調了莊園的防御性。同時,這座百年莊園的建造也顯示了魏家雄厚龐大財富的聚集。

3 魏氏莊園的建筑特點

3.1 魏氏家族資本財富積累與建筑技藝的重構

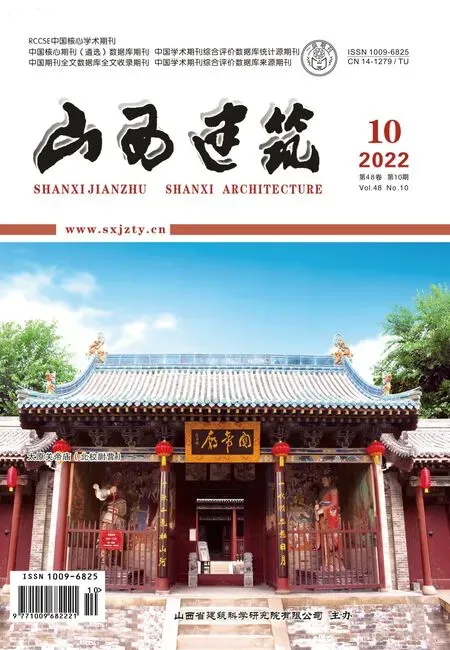

3.1.1 整體立面感官的豐富性

魏氏從商多年,他們將近些年來所積累的財富大量體現在建筑整體的感官與構件的加工技藝上。不同于傳統魯北民居合院的是(見圖1),魏氏莊園在建造過程中,設計師極其重視統一感的營造。莊園的合院屋頂鋪裝合瓦,其形式大致包括卷棚、歇山與懸山三種。城垣和建筑材質采用灰色磚加摻雜糯米汁的黏土。糯米汁顯現灰白色,灰色方磚排列方式體現橫向構圖,屋頂屋脊的主體走向也是東西向的橫向構圖;在建筑立面外形上與傳統四合院相比增加了連貫的雀替、立柱與蓮花座,給人平整統一的整齊外觀與穩固安全的空間感受。

3.1.2 豪華的宅院體現魏氏的富有

莊園整體做工與布局也體現著魏家的高大奢華。相比于當地單元式傳統民居,魏氏莊園獨創了堡壘式的形制布局,城垣高大的外形與防御的塔樓、城墻。與因地制宜的傳統民居不同,莊園建立在高高的臺基之上,除了可以墊高地勢防治水患的破壞,亦有體現家族“顯赫高大”的意味;莊園周圍林立著浮橋、城垣大門與護城河。城垣大門平時不對外開啟,出入時要走側門,大門要在重要節日或地方官員來訪時才會敞開供來賓通行,進入門內則依次通過廣亮大門與垂花門,顯示主人在當地至高無上的地位;與外部清一色灰白色不同的是,莊園庭院內窗戶和柱子采用木材質,并以紅漆裝飾,配有蓮花座與地面銜接;雀替巧妙化用“龍”的元素符號。細部做工也極為考究,福壽堂的屋頂采用花脊的做法,并在雕刻過的山墻加裝博風板,上面細密刻有雪花狀圖案,也裝有龍吻,懸魚惹草、走獸等構件,體現了魏家精細的內部裝修與在當地的富甲一方。

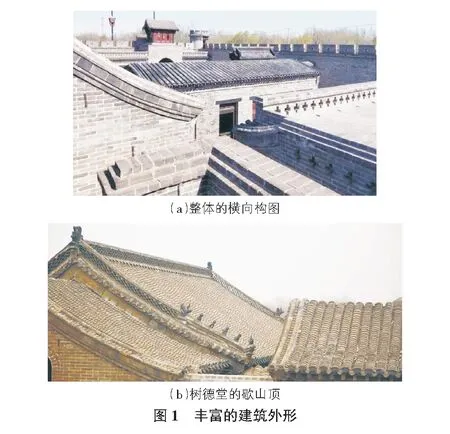

3.2 圍合且對外防御的城垣建筑形制

魏氏莊園本身是一座圍合形制也是當地民居所鮮見的。堡壘式官商住宅,其體現著在社會動亂情況下自給自足的想法,即確保安全,必要時對外隔絕。這既反映了我國封建社會自給自足經濟模式,也是以儒家思潮為代表的封建文化思想的體現。

其次,魏氏莊園強調的封閉性,另一個層面也是安全性的體現。整個建筑群被堡壘般高大的城墻環繞。為達到固守城堡,長期御敵的目的,魏氏莊園建筑基本建成了中國古代城垣建筑的特點與模式(如圖2(a)所示)。其中包括墻體、樓閣、女兒墻、吊橋、碉堡等。在城垣的一層與二層還打通空洞以方便作戰時的士兵傳達信息,也可見豎井方便運輸彈藥和食物。如圖2(b)所示,哨塔、瞭望臺、雙層堡壘建于城墻四周的制高點,也有夾層供家丁存放食物與武器彈藥。魏氏莊園的防御設施除城垣以外,其北大廳用吊橋與城墻相連,各房之間用暗道、夾皮墻相通。會客廳、金庫等重要設施也設有暗門和藏有保鏢的暗格,必要之時可掩護主人逃跑。地窖、冰窖可以用于食物儲存保鮮;主人也在園內開鑿兩眼水井,此外也有糧油庫、煤窖等,以保證在社會動亂時期,即使園內長期封閉也可以實現生活物質的自給自足。

相比之下,同為莊園建筑的牟氏莊園的主人沒有修建高墻大院與暗道機關(見圖2(c)),普通平實的院落住宅體現著家庭和諧與社會富裕,是因為乾隆年間社會秩序井然;反觀魏氏莊園,其所處的清末歷史環境內憂外患,魯北地區治安乏力,盜匪橫行,因此這種圍合的防御城垣建筑體系更加體現建筑安全性。同時,清末水患的威脅也使得莊園主人壘土成臺,將整座莊園建于高臺之上。

3.3 莊園建筑對環境的重構中藝術與技術的體現

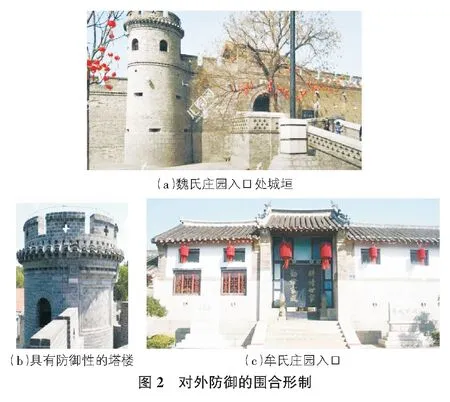

3.3.1 建筑雕刻技術

在魯北傳統民居建筑技藝的基礎上,魏氏莊園的雕刻技術是建筑對環境重構中的又一重體現,它在傳統的房屋興建、秩序營造基礎上增添了木雕、石雕雕刻技術,豐富了當地技術多樣化內涵。莊園的雕刻包含木雕刻、石雕刻和磚雕刻,尤其木雕刻,圖案豐富多彩且花紋多樣精細,包括動物、植物和神話故事,妙趣橫生。木雕種類繁多,體現在花子板、博風板以及窗戶、雀替,甚至燭臺上。以宅院為例,宅院門楣上方雕有精美木雕,因其透雕的技術手法與絕美震撼的視覺效果被稱為“花子板”(見圖3(a))。中間雕刻八仙的法器,比如花籃和蓮花,兩邊還刻有文房四寶。會客廳的垂花采用荷花雕刻,生動形象篆刻花朵的容貌;門枕石被雕刻出了飛禽走獸,而上馬石對“竹”的鏤空雕刻獨具空間藝術感。

3.3.2 雕刻設計寓意豐富

魏氏莊園的主人世代從商做官,儒家文化中重視家庭教育,因此主人也常把“財源廣進,興旺發達”的寓意寄托后人。從而精心設計雕琢每一塊磚石木料,精美且大多富有寓意(見圖3(b))。

城垣門下旗桿和量具取“高”“升”的含義,即“升官發財”。緊鄰大門有幾棵古槐,取“招財進寶”之意。石制城門上刻有“樹德”二字,是19世紀末期魏肇慶委托惠民籍舉人所題寫,既反映莊園主人修身齊家的愿景,也反映了魏家尊崇儒學的書香氛圍。

同時,花子板透雕有八仙法器、蝙蝠和喜鵲(見圖3(c)),是渴望孩童氣質靈秀、家族平安順利;同時蝙蝠和喜鵲也傳達著主人渴望福報和喜事的美好愿景。

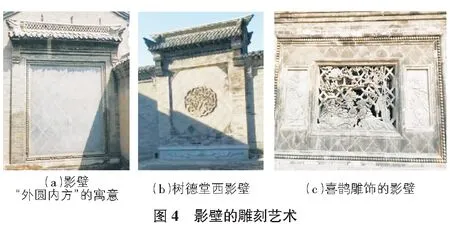

3.3.3 影壁的建筑藝術

影壁墻面的功能為遮擋宅門內外雜亂的地面與景物,以美化合院住宅門前的出入口環境。魏氏莊園的影壁雕琢的極為考究。垂花門內的影壁以青色大理石為主體,被斜向平行線分割成均勻的四邊形,周邊以圓形卵石排列成邊框以加強形狀上的層次感(見圖4)。方圓交錯融合,是主人“外圓內方”為人準則的寓意;而會客廳內的影壁則以銅錢的雕刻為主要造型,銅錢為邊框的大枋子外接以菱形為幾何圖案的線枋子,體現主人生意場上實現財源滾滾的愿望。

4 魏氏莊園文化特征的體現

4.1 建筑藝術文化的特征

作為中國北方唯一的清代城堡式建筑群,城堡建筑的形制無疑是魏氏莊園最突出的特色。此外,魏莊的圍城布局也是一個鮮明的特色,突出了北方民居圍合且長幼有序的特點[3](見圖5(a))。居住空間總體上為常見的四合院形制,依等級分為一進或兩進院落。建筑材料大致取材于當地,為青瓦與灰色炭土燒磚[4]。門枕石、抱鼓石由大理石雕刻而成,上面刻有磚雕。這些都塑造了魏氏莊園獨特的地域建筑藝術文化內涵[5](見圖5(b),圖5(c))。

4.2 兵學文化的特征

惠民縣有“孫武故里”之稱,這些都體現了魏莊獨特的地域建筑藝術和文化內涵。“重視防御”是當時社會背景與當地居民思想的體現。比如,抬高莊園的基座,目的是防治水患;城墻上有走廊相連,以防盜匪騷擾;吊橋、陷阱、假門等機關隨處可見,以此來防備外來危險的襲擾。因此,魏氏莊園是傳統民居形制與軍事防御思想的有機結合,不僅是兵學文化的獨特體現,也是孫子兵學思想的靈活運用。

4.3 民俗文化的特征

魏氏莊園很早地繼承了魯北地區特有的當地百姓民俗文化。在當地,這種文化往往取材于人們的生活與需求,包括居住、飲食、出行甚至婚喪嫁娶。反映到建筑上,它體現在建筑的形制、用材。而形制又與長幼尊卑的功能秩序完美結合,在家具、花紋雕飾、建筑結構之中得以體現。

4.4 儒家文化的特征

山東因儒家文化而聞名,其創立者為孔子孟子。孔子是儒學的鼻祖,在西周禮樂文化的基礎上建立了儒學制度。財閥魏肇慶從小熟讀儒學經典,加上黃河以北盛行以“仁”為核心的儒家文化氣候濃重,這使得魏氏莊園文化具有了儒家內涵。整個莊園的形制講究尊卑有序,主人會客和家丁居住的地方叫樹德堂,位于莊園的外側靠近入口處,為卑;而主人居住的北大廳福壽堂則深居莊園內部,為了確保安全的需求,入口隱蔽到外人難以尋獲;也是主人處于家庭中心位置的體現,為尊。同時主人重視孩童的學業,在樹德堂東側建有南書房,魏肇慶在此興辦私塾,同時書房內布置近似于現在的教室,魏家的兒童從小被要求背誦《論語》以及《四書五經》,是儒家文化背景下魏家人尊師重教的體現(見圖6)[6]。

5 魯北環境條件下魏氏莊園對傳統文化環境的重構

魏氏莊園的興建,豐富了當地的建筑形制生態,并通過文化的傳播作用影響當地的文化特色,重構了以惠民縣為代表的魯北的文化環境,其深遠影響延續至今。魯北地區地處黃河與小清河入海口,歷史背景、地域環境、文化習俗等因素影響著黃河三角洲傳統民居的形成。魯北民居以北方民居文化為基礎,在不斷適應當地自然環境的過程中,形成了較為完善、穩定的建筑形態。明末戰后人口大遷徙的歷史因素帶動了當地人口交流、文化融合與經濟的大力發展。特別是由河北棗強遷至山東棣州的魏氏家族與安徽鳳陽遷至山東密州的劉氏家族,這些移民的到來使得黃河三角洲融入了不同的民居文化,使南北文化、中原文化在這里不斷交匯融合,體現了對傳統的文化環境的影響[7-12]。

5.1 莊園建筑形制對傳統民居形制的重構

雖然魏氏莊園的主人是富甲一方的鄉紳,但整座莊園的風格莊重儉樸、自然素雅。魏氏莊園的整體基調是灰白色。磚墻與房屋,石板地磚,營造出低調而平淡的氛圍。這是采用工商業發達的江浙地區的材料與形制——徽州民居為代表的青瓦、素磚墻的建筑形制。有些卷棚頂也覆蓋著傳統的灰色瓦,門窗大致都經過精細的雕刻,取材于北方宮廷文化而又極具藝術性。地磚用黑色大理石鋪裝,平實而又不失雅致。從平面來看,福壽堂還具備晉中建筑的特點。魯北傳統的建筑形制是以生土和自然開采的毛石與小麥秸稈為材料,夯土為基礎的聚居院落建筑,在鳥瞰的角度為低矮的黃色調使之與傳統建筑帶來的形制與色彩的差異不同,是對魯北傳統民居形制的重構。

5.2 莊園建筑形制對文化環境的重構

儒家文化發源于山東曲阜,在歷史的演進中,儒家文化逐漸形成了牢固的宗法觀念,在魏氏莊園中體現著這種觀念,儒家文化也通過莊園的影響力在當地廣泛傳播,成為維系魯北社會秩序的重要基礎。在魏氏莊園建筑中,這種宗法觀念無不體現于男尊女卑,主仆有別的等級關系,福壽堂、廂房分別為男主人同妻妾居住,傭人居住于裙房。在魏氏莊園建成之前,魯北的傳統文化是以單純的農業文化為基礎。隨著魏家人的發展壯大與魏氏莊園的最終建立,魯北文化的體系得以重塑,發展為獨具特色的黃河三角洲文化。同時隨著魏家與南方通商,因此恪守儒學的魯北大地產生了以魏肇慶為代表的官商文化,其住宅也體現并塑造著北方儒學的倫理與南方的商業文明糅合的家族文化[13-16]。

6 結語

環境影響著人們的生活,而建筑作為環境的有機組成部分,也對當地的文化環境起到重構的作用。魏氏莊園的興建,促成了該地區建筑形式的不斷完善,建造技藝上的不斷突破,文化環境得到進一步豐富。

魏氏莊園是歷史的一面鏡子,它幫助我們通過了解當時的社會形態與歷史風格,去思考莊園對歷史與當今環境重構的作用。魏氏莊園體現了魯北地域文化、民俗文化和建筑文化的博大精深,具有很高的學術和歷史價值。其保留的文化內涵,也值得被深入挖掘,對于全面促進建筑產業發展具有重要意義。