再生理念下沁源縣韓洪溝村建筑空間活化策略

李之吉,王淼琳

(吉林建筑大學建筑與規劃學院,吉林 長春 130118)

1 相關概念解析

1.1 再生理念解析

再生理念是以“綠色設計”為基礎,針對現代文明背景下城市化快速推動而造成的環境污染、資源浪費、地方傳統文化嚴重缺失等因素而提出的一種新的設計思想。在某些西方國家,由于城市化快速推動,其背后隱藏的附加問題也日益突出,設計師適時地提出了設計方案,使用自然中的可再生、可降解的材料對建筑進行建造或改造,既滿足了人們對于建筑的基本要求,同時滿足環境友好,可持續發展的要求。再生理念是在保持原有建筑結構不變的基礎上,通過改變局部架構和裝修或者改變建筑的適應性能,從而實現對建筑的保護、改造、升級和再利用。在盡可能保持原有的空間特質的基礎上賦予建筑新的意義,使用多種手法及材料進行保護與修繕,使建筑得到重生。當建筑再生成為一種創作行為,它所能做的就不僅只是保留過去,更是在保留既有建筑的基礎上,將人的活動融入其中,通過人的參與,營造出具有現實使用意義的場所,創造出再生建筑在當代背景下的意義。

1.2 再生理念發展

第二次世界大戰之后,西方國家逐步進入后工業社會,人們對于建筑再生和保護的呼聲越來越高,對文化遺產的保護與改造有了新的認識與見解,并就建筑設計中如何進行多樣化空間的再利用進行激烈討論,進行建筑設計的手法也開始與文化、歷史、環境保護等進行結合。至此,再生設計也越來越受到社會各界的重視。

2 再生理念在鄉村的應用意義

1)對于資源的再生。在當下全球經濟一體化的背景下,我國需建立資源節約型、環境友好型社會。這就對我們這代人提出了新的要求,必須采用合理的方法對資源進行再整合并且需要契合當下時代發展背景,有效地降低對資源的浪費和對環境的破壞,從而提高資源的利用率,達到人與自然和諧共生的要求。在農村,石頭、木材和當地的可再生性材料常被人棄如敝履。這種具有在地性特征的可再生材料,通過設計或加工被重新介入建筑中,有利于構建出綠色、低碳的環保意識。2)對于材料的解放。對可再生的材料進行設計(例如石頭、木頭、竹子、金屬、玻璃、織物等),并充分利用再生材料的延展度、功能性與其他特性,根據材料特性進行設計改造并加以利用。例如在建筑空間的設計及室內軟裝中使用可以循環再利用的物品,在提高可再生材料利用率的同時,體現出地域性特色,方便就地取材,節約成本。3)對于歷史文化的保留。鄉村受經濟多元化的環境影響,歷史和文化內涵呈現出逐漸衰落的跡象。再生理念以活化空間設計作為媒介,基于地域性的特點對建筑進行在地性創生。以當地的歷史作為切入點,以歷史文化作為載體,激發起當地居民的自豪感與歸屬感。鄉村老舊民居是地方歷史的再現,是地方歷史最寶貴且不可復刻的文化記憶,通過對其進行在地性創生,可以從多方面反映出當地文化的多樣性,進而提升當地文化的知名度與文化內涵。

3 太岳院子的再生建筑理念實踐

傳統鄉村是中國文化中獨具魅力的一部分,展現地域性文化特點的實例性代表是民居建筑。它是留存記憶,反映生活習性與地區歷史文化的窗口,同時也展現出了中國傳統地區工匠高超的技藝和智慧。再生理念的應用在保留了傳統風貌的同時,為鄉村植入了新的功能空間。通過對鄉村建筑空間進行重塑與活化,激發鄉村的活力,促進鄉村的經濟發展,最終實現鄉村振興[1]。

3.1 項目概述

韓洪溝老村在歷史上曾是抗戰時期太岳軍區后期部隊所在地。韓洪溝老村與新村毗鄰,村莊整體呈臺地式分布,原始風貌及格局保存相對完整。太岳院子在抗日戰爭時期曾經作為造幣局使用,它坐落于村莊的盡端,是村落中私密且幽靜的存在,院子所處的地勢位置較高,整體上視線開闊,太岳院子的原址是三座廢棄的院子,院落的形制相對規整,它們并排且彼此之間相互獨立。

正房為兩層坡屋頂,建筑形制為沁源地區富有代表性的三開間。沁源民居多為四梁八柱的結構體系,在功能使用上,一層用于居住,二層用于儲存糧食及雜物。廂房部分由于年久失修,房屋狀態不佳,多數已經破敗或倒塌,在項目改造前三座院子已經多年處于閑置狀態,產權歸村集體所有。韓洪溝村依托紅色遺址和綠色的生態環境,在鄉村振興浪潮中定義為紅色文旅小鎮,在進行改造時,將太岳院子定位為品質民宿。新的角色定位對原有的建筑空間提出了新的要求,因此需要對其進行空間的重塑與活化[2-4]。場地航拍圖如圖1所示。

3.2 設計策略

將建筑與所在地區的地域性文化特征進行整合,并提煉出具有代表性的符號進行再生設計。對民宿所需的各類功能空間進行梳理,同時對空間及流線進行合理規劃。首先,對原有的建筑進行質量評估,依據要求對屋況良好的、可以安全使用的房屋(例如主房)采用保留及修繕的策略;對屋況不佳、無法正常使用的房屋(例如偏房)進行拆除。其次,將三座院落之間的隔墻進行拆除,將三座院落合在一起,重新規劃組織場地內的交通流線關系。依據場地內的建筑條件,將原有院落的關系進行梳理,對功能空間進行重構,使新建建筑單體與原有建筑發生對話,重新解讀建筑與場地的關系。最后,通過對功能進行置換改造,在依托于原有功能的基礎上,運用再生理念重塑多樣的功能空間,增加建筑的觀賞性與使用性[5]。太岳院子鳥瞰實景如圖2所示。

3.2.1 院落空間規劃

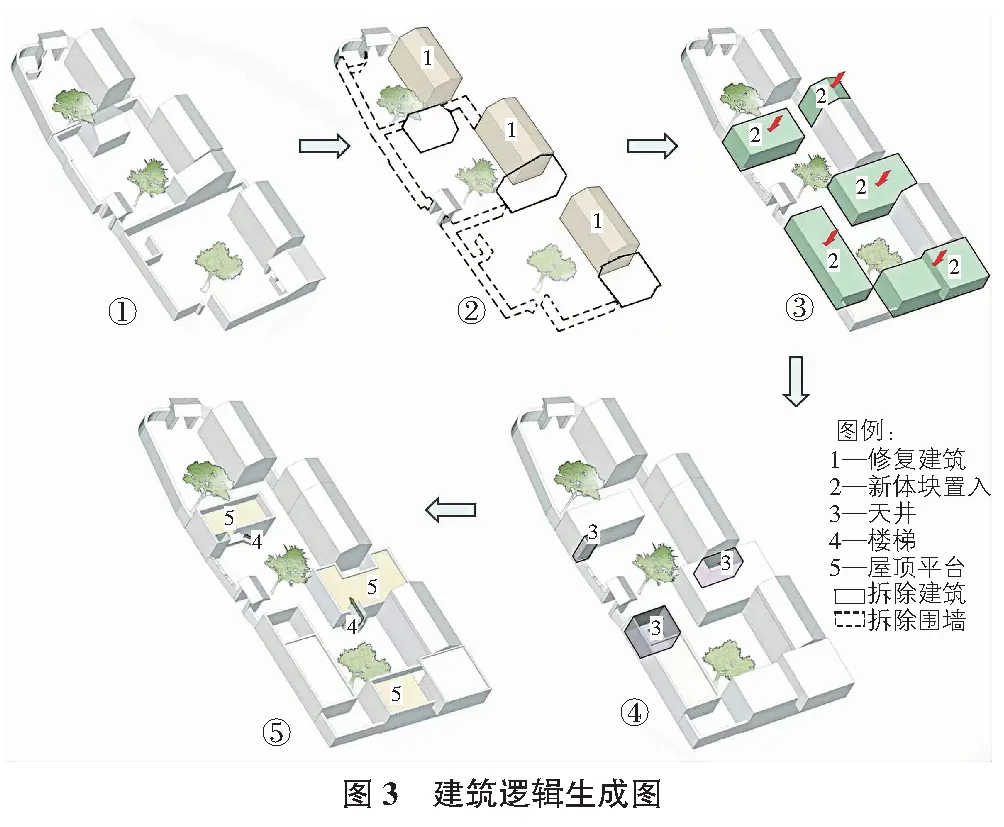

院落空間進行重塑與活化時,采用三座院落打通的手法對院落進行重構。民宿的新角色定位對院落空間有了新的要求。先將院落進行打散,拆除原來的院墻,并結合場地將三個院落進行串聯重組,建筑原有的空間組合形式為合院,在進行再生設計時,使建筑形態最大化還原。對原來場地內正房與廂房的空間關系進行保留,正房仍保有原來的結構形式,進行加固后,保證其高度及位置不變,體現出其原真性。建筑的設計延續了宅門-庭院-正房的布局邏輯。將正房保留并進行結構加固,對于結構不佳的部分采用復建的形式,同時修繕立面。由于正房在院落空間處于主要地位,從建筑所處地勢作為切入點對功能進行排布,根據民宿空間的功能需求,將靠近院落入口的一處正房作為前臺使用。其余兩個均改造設計為客房。正房二樓不再作為存放雜物的儲藏空間,通過結構加固將功能置換改造成為客房進行使用。

新建的廂房采用不同于主房的平頂形式,具有可識別性,強調其建筑的主從關系,更具現代化的特色。平屋頂形制為民宿創造出更多豐富的室外空間,同時平屋頂可作為二層的觀景平臺,更具觀景效果。為了考慮民宿設計的私密性,在一層客房的設計上,對建筑體塊做減法,使得每一個新建的客房都有其獨立的小院子,并且營造建筑內部景觀,朝向院落的一側開大窗,營造出良好的景觀效果。建筑邏輯生成圖如圖3所示。

3.2.2 建筑材料應用

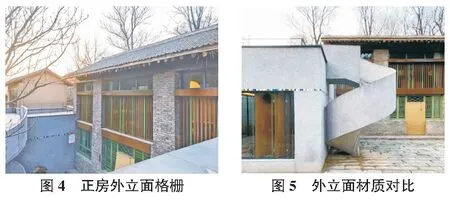

對于材料的應用,運用許多當地傳統元素對建筑進行現代轉繹。在立面上沿用當地建筑的形式語言,保留了當地傳統的格柵形式,回應了沁源當地傳統民居的立面做法,保證其整體風貌(見圖4)。對于正房的維護修繕,在保留其原有建筑的土坯磚的基礎上,利用當地特有的傳統工藝對土坯磚進行制作并進行使用,在尊重當地建筑文化特色的同時也兼具裝飾作用。新建的廂房使用水刷石作為外立面的材料,水刷石是一種具有時代記憶的材料,在應用上將其與預制混凝土塊的砌塊磚進行結合,整體立面效果呈現出灰白色的碎石肌理,與老建筑柔和的土坯墻形成對比,使得建筑界面富有層次感。同時立面上使用彩色馬賽克條帶(見圖5),也是對建筑大師斯卡帕的致敬。

3.2.3 建筑室內布局

室內空間是建筑的延續,利用現代設計手法在民宿空間中加以運用,并融入地方文化特色。對客廳內原有結構進行裸露處理,使其成為室內裝飾的一部分;在延續了當地鄉土氣息的同時,反映出沁源當地的地域性特色。窗戶的改造,保留的木格柵與自然光影交織形成懷舊的風格(見圖6)。墻面使用黃土色的涂料,與當地的民居使用材料相呼應,為室內環境增加懷舊感。在家具和軟裝中,毛石、實木、草本編織、粗布等鄉土材料被大量使用,經過加工與搭配,每種材質都透露出原生態的設計美感(見圖7)。運用天然的材料進行建造,陳舊的木頭用來搭配現代的燈具,使得室內空間效果協調。再生設計通過地域性材料的運用,使得室內空間與外部環境相融合,從而增強居住者獨特的空間感受[6-7]。

4 結語

通過對韓洪溝老村地域特點、文化現狀、建筑風格等方面的研究,對太岳院子空間的設計進行了深入的分析,并給出了相應的再生理論在建筑空間中應用的策略,將再生理論與鄉村空間設計相結合[8],使其在實際應用中得以推廣。這啟示我們建筑設計必須遵循所處地域的個性化、本土化特點。根據當地的文化特點,通過對當地可再生、可降解等材料的應用,重構具有生態特點的建筑空間,使建筑回歸自然,回歸本真。