江蘇大運河兩岸工業遺產旅游開發探析★

胡憶南,劉 璐,孫 超

(1.金陵科技學院建筑工程學院,江蘇 南京 211169; 2.陜西方圓工程設計有限責任公司,陜西 西安 710000;3.揚州市建筑設計研究院有限公司,江蘇 揚州 225001)

江蘇作為我國工業化進程起步較早的地區,隨著時間的推移,早期的一些工業廠房與設施開始退出了使用領域,成為了工業遺產。這些工業遺產是人類工業文明的印記,也是記錄江蘇工業化進程的活化石,如果任由其湮沒在歷史的塵埃中,將成為一個巨大的遺憾。因此,對江蘇工業遺產進行生態修復,將其利用起來的做法成為了人們的共識。而工業遺產旅游是開發利用工業遺產的重要手段,不僅可以產生可觀的經濟效益與社會效益,也是保護工業遺產的有益探索。工業遺產具有教育價值,通過工業遺產旅游,有助于游客了解工業知識和工業文化,傳播工匠精神,提高游客的人文素質。因為歷史與地理的原因,江蘇省內現存較多的工業遺存,具有較高的科學價值與文化價值,是有效的旅游資源。開展工業遺產旅游不僅能有效保護工業遺產,還可以拓展旅游休閑空間,帶動經濟發展,實現對工業廢棄地的功能置換,是一種一舉多得的做法。而大運河兩岸作為擁有較多工業遺產的區域,其工業遺產旅游開發有著廣闊的前景。

1 江蘇大運河兩岸工業遺產旅游開發現狀

工業遺產旅游目前在江蘇處于起步階段,大多數工業遺產處于閑置狀態,開發作旅游用途的較少,目前用作旅游的工業遺產主要集中在大運河兩岸。大運河是一種可以歸類為文化線的罕見的世界遺產運河,如今在江蘇省是一個由各種遺產類型和生活文化景觀疊加而成的有機體,用于工業遺產旅游,即對廢棄的工業用地上相關工業遺存進行開發利用,轉化為一種有獨特的觀光、休閑和旅游等新功能并能夠吸引現代人了解工業文化和文明的工業遺產旅游方式[1]。可以預見,未來很長一段時間內,大運河兩岸依然是江蘇工業遺產旅游開發的重點。

2 江蘇大運河兩岸工業遺產旅游開發策略

2.1 提升工業遺產價值,延續城市文脈

江蘇運河沿線工業遺產充分展現了工業建筑的歷史文化特征,工業建筑的歷史同時也體現了城市文脈。因此,對其旅游開發的過程中,不應改變其建筑的原有風格,挖掘建筑及地區自身的歷史文化價值,營造新的功能需求,使原有建筑的空間和結構得到更好的利用,使城市文脈得到延續[2]。延續城市文脈是工業遺產旅游開發的重要手段,大運河本身的歷史文化價值與城市所具有的歷史內涵有著較強的融合性。大運河兩岸的工業遺產的開發,為城市文脈的延續提供了更多的途徑。

2.2 加強旅游資源的整體性,提升游客體驗

大運河兩岸有著較多具有旅游開發價值的工業遺產,對其進行開發利用不僅可以實現對工業遺產的有效保護,亦可以展現城市文化內涵,提升城市文化品位。在這個過程中,應整合城市相關旅游資源,將運河沿岸工業遺產旅游開發與城市整體旅游開發相結合,整合相關旅游資源,在旅游線路安排、旅游配套設施等方面統籌考慮,盡可能方便游客,提升游客的旅游體驗[3]。

3 方案分析——揚州古運河上游西岸歷史街區規劃設計

江蘇揚州市廣陵區古運河上游西岸依托地面交通和水上生態環境,有獨特的水上景觀,曾以工業為主導行業,因此工業遺存較多。將此區域進行旅游開發,需融合舊工業區環境特色,通過合理的功能布局、精心的建筑設計,打造獨特的文化旅游場所,給游客更好的旅游體驗。

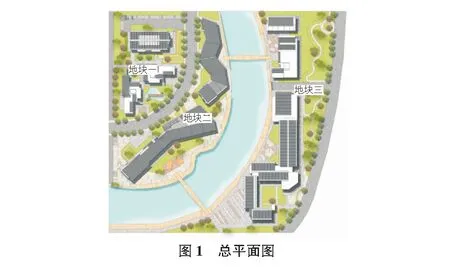

本項目的地塊由主干道和河道分為三個地塊。

地塊一臨近古建筑部分,因此在其功能方面,設計為一處博物館和兩棟連廊民宿建筑,主要打造沿街的良好景觀,并與運河上的兩處橋形成景觀上的節點。

地塊二則主要打造沿河大型商業建筑。主要用建筑的形態和其外部的空間形式來強調其東西的連續性。用尺度適宜、類型多樣、層次豐富的建筑表皮形式來塑造良好的商業文化氛圍。建筑的走向形式自然的分隔出多個景觀節點和公共空間,靈活多變又富有親和力,而沿街的商業面積也得到擴大。

地塊三在兩座橋邊設置景觀節點,使得三個地塊雖然分隔開來但是可以通過景觀的滲透性來連接,做出一個互通的商業圈。

3.1 場地分析

場地面臨的主要問題如下:整體地塊被主干道和河道分為三個小地塊,交通只有一個橋連接,略顯不方便。人流需要穿越主干道才能貫通三個地塊,在設計方面需要注重建筑的連貫性。同時需要注意滿足消防要求和交通要求。在場地的容積率和綠化率滿足的同時,需要塑造幾個較大的活動空間,以達到供周圍居民及消費者休息的目的。場地四周多是居民的居住用地,因此在設計中增加一些便民設施,如地下停車場、餐飲服務行業。

3.2 功能布局

西北方的建筑為舊工業區博物館和民宿區,博物館是由舊時的工業建筑翻新改造而成的,屋頂采用與運河對岸的建筑屋頂樣式相同的屋頂,統一建筑形式。博物館南部的民宿區由兩棟半圍合的建筑組成,與池塘綠地組成相對獨立的民宿區,同時又與各部分相互連通。

中部布置兩棟沿運河道布置的大型建筑,建筑職能為商業購物中心,布置地下停車場。建筑地下1層為停車場和庫房,地上1層~2層為小商鋪,3層~4層為精品商店,沿運河布置,提供良好的濱水景觀空間。

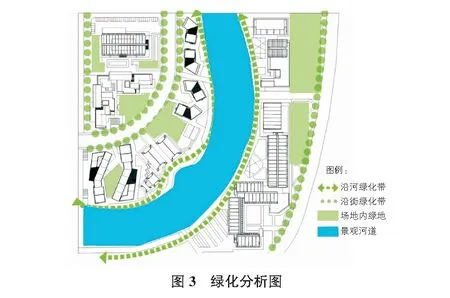

東部布置兩棟小型商務樓,下部沿河低層商業街,為連通運河兩岸,在北部原有橋梁的基礎上在南部增加一座橋,使得三個地塊連接為1個完整的商業圈。為解決地塊消防問題,增加與東部主干道連通的6 m寬的消防車道。東部增加綠化面積,成為完整的一部分綠地區(見圖1)。

3.3 流線分析

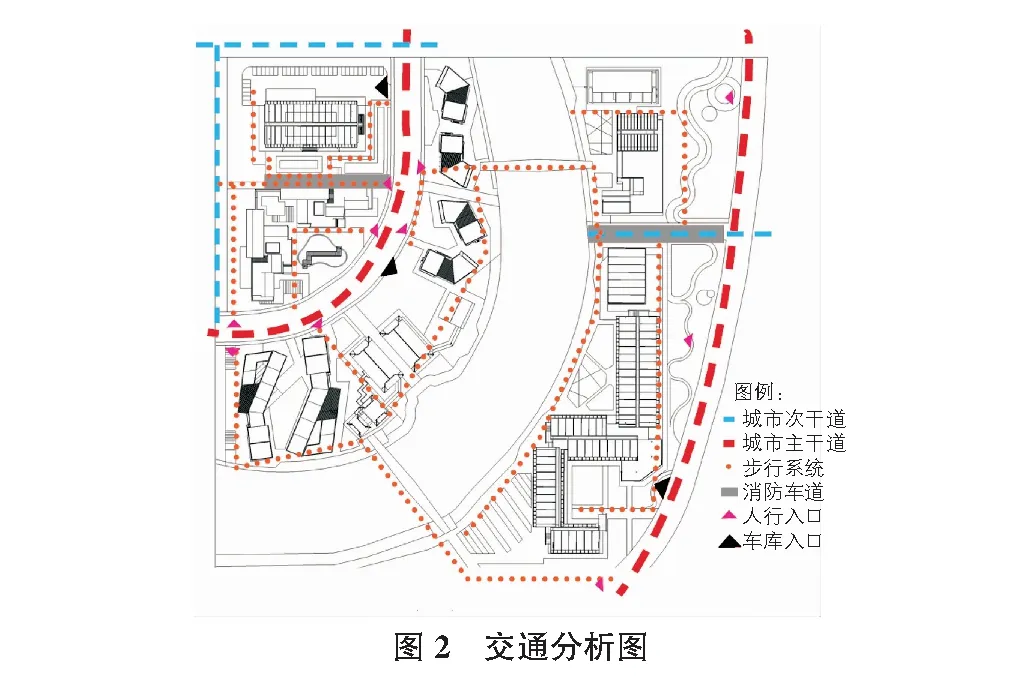

3.3.1 行車流線分析

根據商業消防停車規范計算,地塊一設有20個地上車位,位于地塊北部。供博物館工作人員及臨時停車使用,地塊二設有地下停車場,其中有車位58個,設有1個地下停車場出入口,位于西南方向。地塊三設有地下停車場,其中有車位48個,設有1個地下停車出入口,位于東南方向。方便商業中心顧客及周圍居民停車使用,交通便利,將車輛流線與人流線分離開來(見圖2)。

3.3.2 消防分析

地塊一和地塊二設置南北向消防通道,地塊三則利用東部的主干道并增加中間消防通道,寬6 m,方便消防撲救。

3.3.3 人流分析

沿街商鋪形成沿街商業人流線,可穿越建筑一層通過橋梁至地塊三的商業街。沿河道布置棧道,用以人們行走,由棧道串聯三個室外空間節點,至上部橋梁可穿越建筑底層過街至地塊一。人行流線貫穿整個場地形成一個人行流線環道,同時設置多個商業集散廣場,沿河設置的景觀棧道提供人們觀景休息的停留空間。環形的人行流線使得被分隔的地塊串聯成一個整體(見圖3)。

3.4 單體建筑分析

3.4.1 個體尺度與群體比例

場地內建筑層高不超過五層,總高度限制在22.5 m以內,建筑的密度降低,容積率在1.05左右,建筑單體采用大小混合布置的形式,錯落有致,避免建筑太小、太碎,無法很好的聯通組合起來。建筑的高度和體積不是太大,也降低了商業建筑過大給人的壓迫感。建筑隨地形變化,有效的分隔了空間,建筑與建筑的聯系通過景觀步道與交互空間得到串聯,因此形成商業街區的氛圍。各建筑體塊彼此呼應,形式也在相似的基礎上有各種變化,避免同種形式過于單一,也增加空間趣味(見圖4)。

3.4.2 結構與材料

結構與材料的選擇對建筑的安全性、美觀性有很大的影響,因此需要對建筑的結構和材料做出正確的選擇。

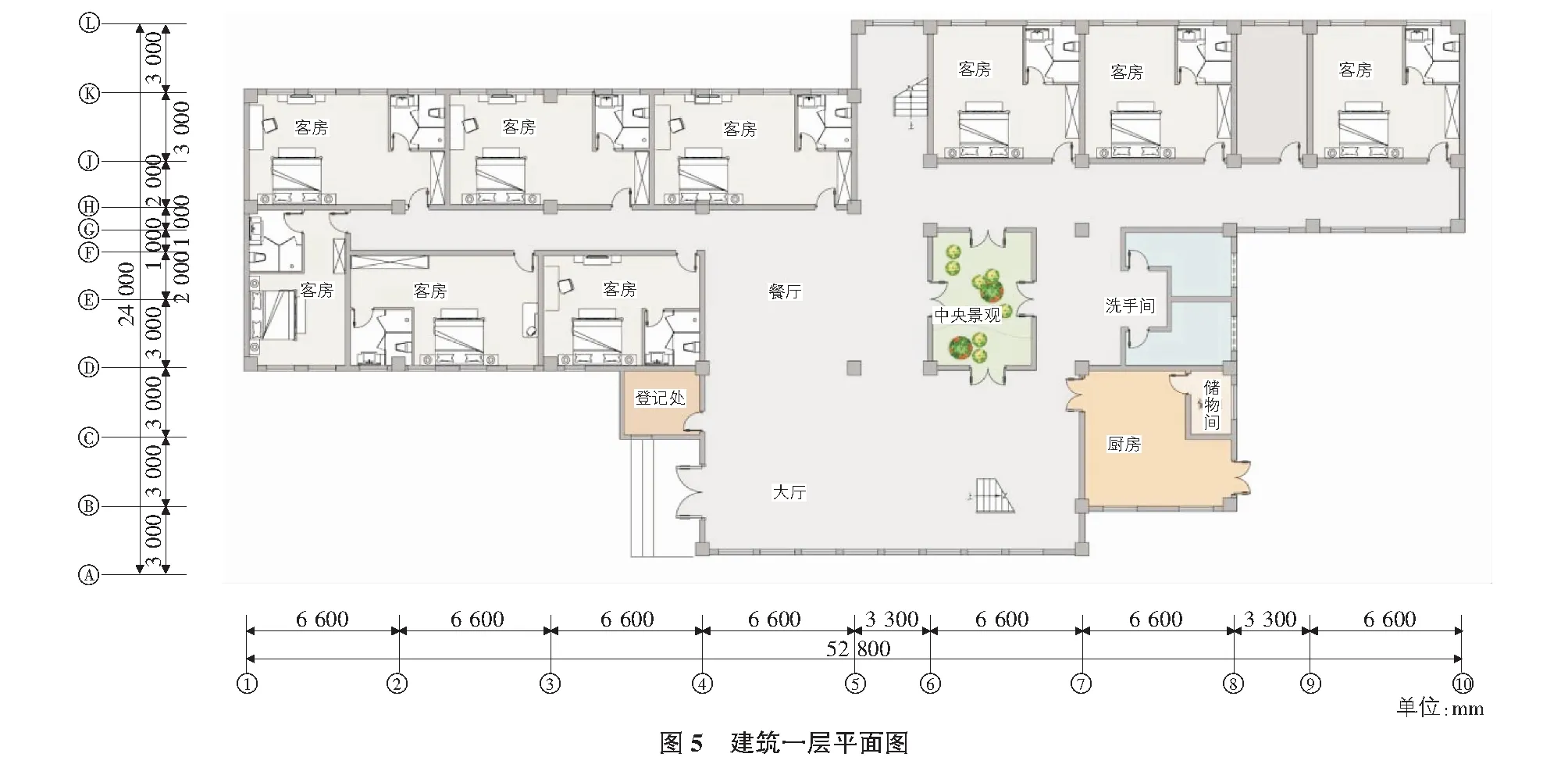

在結構方面,建筑主要采用框架結構,主跨為7 000 mm×6 000 mm,使空間的劃分比較規整,也兼顧了經濟性的原則(見圖5)。

在材料的選擇上根據建筑風格的要求進行選材,以常見的磚石、木材、玻璃為主。

3.4.3 整體選型及建筑風格

項目附近居民區還留存有部分未拆除的古建筑和仿古建筑,因此在建筑的整體選型上,采用新中式建筑的大體風格,與附近居民區的舊建筑風格有所聯系,同時因為此地塊商業職能,也用建筑風格與之區分。整體建筑屋頂采用坡屋頂的形式,在地塊二的兩個建筑中,屋頂采用連續斜坡屋頂,跟隨了建筑的形體變化,也打破了統一的屋頂形式,增加了靈活的變化。在表皮處理上使用干掛石材和木質隔柵做虛實對比,增加建筑的靈動活潑感(見圖6)。

3.4.4 建筑的性格

一般的商業建筑多使用現代風格建筑,用其夸張的形態來吸引人的眼球。此地塊建筑則以含蓄內斂的中式風格為基礎,用水墨畫般的建筑材質,塑造出一個煙雨江南的情景,卻也不過于濃墨重彩,而是淡飾其色,朦朧靜美,極大的增加了對游客的吸引力。

3.5 規劃設計總結

在揚州古運河上游西岸歷史街區規劃設計中充分體現了對工業遺產旅游進行開發的設計意圖,創建多樣而富有活力的新商業中心。多樣化的土地使用、商務辦公、商業娛樂、文化交流、休閑度假等多功能集為一體,保持新商業中心的活力。創造整體而又各具特色的分區,建筑別具一格,個性鮮明。運河沿岸的建筑劃分多塊空間格局,豐富城市的生活與活動,提升了對游客的吸引力。同時,空間設計圍繞“水”來展開,創造不同層次、不同尺度的水空間。強調水與人,水與建筑,水與公共空間的關系,塑造濃郁的現代水鄉風情的運河沿岸風貌。設計豐富的活動景觀空間,豐富水岸的活動和空間個性,極大提高了游客的旅游體驗。

4 結語

隨著時代發展,以及人們文化水平的提高,人們會越來越發現基于原建筑之上的改造是對文化的另一種保護,也是更好的提升城市競爭力的方法之一。工業遺產所蘊涵的歷史價值與文化價值也是 城市重要的人文資源[4],將其進行旅游開發可以展現城市的歷史風貌與文化內涵,這種做法亦是當今舊工業區改造的新思路,使得越來越多的城市在實施改造計劃時,能更多的考慮本城市的文化及建筑脈絡,全面提升城市的文化品位。