與孔乙己話“身態”

齊世明

到浙江紹興,必造訪迅翁故里,觀罷魯迅紀念館,隨走進其旁側的咸亨酒店小憩。點一壺紹興黃酒與一碟桂皮煮的茴香豆……

朦朧中,一位身著長衫之人,溫文爾雅地走來,落座于我對面,竟是孔乙己!

我給孔乙己斟了一杯黃酒,與他攀談起來:迅翁在《孔乙己》開篇即說,您是站著喝酒而穿長衫的唯一的人。您可知,“穿長衫的人”這站姿與身態,也有古之傳承嗎?

這話題顯然吊起了孔乙己的胃口,他未及呷酒,趕緊問:怎么講?

據說,明嘉靖年間,京城有一位擅名一時的裁縫,名世者在其所制衣服,長短、松緊、寬窄無一不貼身。一次,他為一名御史縫一件圓領服,先問詢對方年限資歷。常人常識,裁縫裁衣,只要量對方身體即可,何必問年限資歷?

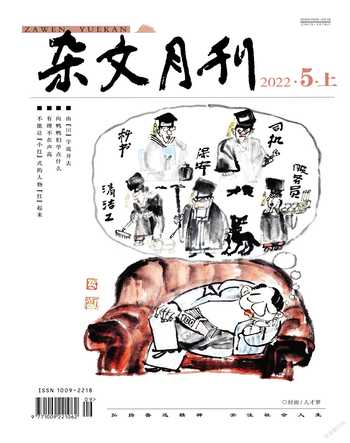

裁縫回應:官爺您如果新官上任,意氣正盛,往往挺胸凸腹,身體微微仰著,故而衣襟要前長后短;在職長了,意氣平和了,衣當前后如一;如果為官既久,又欲升遷,體態頹唐了,對上仍“彬彬有禮”,前肢微微下俯,衣襟則應前短后長。不知道您年資,恐怕不合身啊!(“相公輩初任雄職,意高氣盛,其體微仰,衣當后短前長;在事將半,意氣微平,衣當前后如一;及任久欲遷,內存沖挹,其容俯,衣當前短后長。不知年資,不能稱也。”〔清〕趙吉士《寄園寄所寄》)

孔乙己舒了一口氣,呷了一口酒,道:哦,清代周容著《春酒堂文集》有《裁衣者說》一文,也提到你說這位名叫厲成的裁縫及所言所行,當時還有一位少年“不唯名,只唯實”,對此發聲反駁:有的人初進官場,不熟悉情況,所以低首下心,衣襟應當裁得前短后長;及至官當久了,日漸得勢,昂首闊步,這時的衣服則須裁得前長后短。

我給孔乙己又斟滿了酒,黃酒,又說:無論裁縫言還是那少年語,無論你衣襟裁得前短后長或前長后短,相類乎“前倨后恭”(以前傲慢,后來恭敬),或“前恭后倨”(以前恭敬,后來傲慢),都很清晰地“說明”,有一只看不見的手,規制著人們的身態,身體語言。你也許想問,身體也有“語言”么?當然。且你站于社會的哪個層級,就有什么樣的身體語言,正是通過這種看不見的手的牽引,每個人都被定位在自己所屬的社會等級序列中。

孔乙己贊賞地連連點頭,一口含了一二枚桂皮煮的茴香豆,邊吃邊道:此情此景,我見甚多矣!尤其是一進入官場,人們便沒了各自的姓名,共同的姓名是:奴才。

身既為奴,哪還會有什么個性?甚至連人性也多乎哉?不多也!

我也不禁贊嘆:您有見識,還有觀點,那京劇《法門寺》中的小太監賈桂,讓座也不敢坐,還說什么“奴才站慣了,不想坐。”明初的工部侍郎王佑攀上了宦官王振,便不敢有胡須。甚至對人說,你們看看,我不長胡子吧,因為我是王振的兒子,爹不長胡子,我也不長胡子……

孔乙己揚脖干了一小杯酒,有點憤憤地說:真是“侯門一入深似海”,有些人一入官場,沒學別的本事,首先學的是這跪舔的“學問”:在上司面前當矮人、走矮步。對此,莊子就提出了“倒置之民”一說:在身外之物上喪失了自己,在世俗上迷失了本性的人,可稱他們為本末倒置之人(“喪己于物,失性于俗者,謂之倒置之民。”《莊子·繕性》)。哼!

我亦一聲嘆息:相較上文擅于審官資之淺深,知衣之適體的京城裁縫,今之世人的目光也許更犀利、更通透?人們把大學里教的專業課都就飯嚼了,別說入官場,便是一入更寬泛的職場,也都迅速領悟了你說道的這“普世學問”,比如陪領導打乒乓球、打麻將、下象(圍)棋,明明能贏也要輸,還要輸得真“像”。領導找談話,談什么不重要,坐姿最重要,坐沙發或椅子,你的屁股最多只能沾三分之一,如果只沾一點邊你能坐住,那就不是一般功夫了。……

一番交談,抑或是酒酣耳熱,孔乙己也平添了二分豪氣,此際一拍酒桌,道:“倒置之民”為什么會“喪己于物,失性于俗”呢?因為有“倒置之上司,上梁不正下梁歪,上面有“倒置”,下面自然多“倒置”!不知道這個世界上,有沒有像你講的京城裁縫那一把鋒利的剪刀,可以將官場與職場的陋習與弊病,一剪而光,痛快淋漓呢?

這一拍,卻將我從小憩中拍醒了。