分析美學中的時間性問題

——一種基于亨普爾模型的藝術理解視角

林云柯

在20世紀后半葉的英美學界,分析美學具有顯著的優勢地位,但并沒有形成一個封閉的學派,而是保持了其廣義性。廣義的“分析美學”是諸多分析性方法在美學與藝術問題中的應用集合,并形成了與具體藝術實踐相伴隨的行動性的理論話語。大多相關文集也不會將“分析美學”用作專有名詞,比如由皮特·拉馬克與斯坦·奧古·奧爾森選編的囊括了大部分該領域經典文章的文集,就在副標題中使用了“分析傳統”這樣的表述。可以看出,較之于“藝術定義”這類針對性質的分析,分析美學更注重分析方法在具體藝術分析中的演進與理論話語的實驗性應用。

由于這一時期反本質主義的思想氛圍以及當代藝術市場的狀況,“藝術定義”與“藝術體制”一度成為分析美學的主要向度,并催生了對于分析美學的狹義理解,使之成為某種專有學派概念,這反過來也喚起了將分析美學重新廣義化的訴求。將“分析美學”這一名詞作為專門概念的典型例子來自舒斯特曼。在1989年選編的同名文集中,他在《前言》中指出,鑒于分析美學在其興發期主要存在于“分析學者”(analyst)對美學問題的論述中,需要建立一個足夠廣義的流派范疇,把丹托、古德曼和沃爾海姆的寫作也包含進來,雖然“與維茨、艾森伯格和西伯利相比,他們的理論由于太具革新性和奇異性而很難成為典范”。鑒于此處前一類學者以藝術定義的開放性立場而聞名,舒斯特曼的這一對比暗示了分析美學重“藝術定義”、輕“藝術創制”的狀況,并且認為兩者至少應當被重新平衡。

在對于分析美學的界定中,舒斯特曼對于分析美學“第二階性”(second-order)的揭示尤為關鍵,即它與藝術批評緊密相連。從它與分析哲學的關系來看,分析美學實際上將后者所認為的“第一階性”(first-order)的目標即“科學性”融入美學領域,并成為藝術在“第二階性”上的行動性協同話語。也就是說,分析美學在問題意識和方法論層面都不主要關心“藝術應該是什么”或者“藝術如何被評估”這樣的問題,更關注如何建立一套藝術語言,一種與藝術具體的及物創制行動相伴隨的行動性理論話語。本文試圖從這一視角論述分析美學的另一條起源線索,即歷史主義及其及物范疇“時間性”,鉤沉分析美學更早的起源性人物亨普爾及其認識論模型,由此具體解決舒斯特曼所提出的分析美學再度廣義化的疑難,揭示丹托、古德曼、沃爾海姆等理論家背后共同的時間性分析傳統。

一、分析美學的先導:分析的歷史哲學

“時間性”的分析傳統的奠基期可以追溯到20世紀四五十年代,早于維特根斯坦后期思想的產生。此時分析傳統最重要的旨趣之一是試圖在自然科學與歷史學中找到兼容的解釋框架。這一思潮始于亨普爾,至少持續到1960年左右,但卻在維特根斯坦后期思想風行之后被遮蔽了。丹托正是這一過程的親歷者,也是亨普爾思想的重要踐行者。由于研究界對丹托投身于分析美學之前的歷史哲學思想鮮有關注,大多數相關研究沒有認識到其分析美學轉向并非某種全新道路的開辟,而是基于對被遮蔽的亨普爾傳統的重提與刷新。我們將從丹托思想根源處的歷史哲學與藝術實踐返回這一傳統。

在丹托為自己的個展撰寫的《停止做藝術》一文中,提到了他于1961年寫下第一部書《分析的歷史哲學》(該書后續補入新的章節,以“敘述與認識”為題出版),此前他從事藝術創作。次年,丹托看到關于利希滕斯坦《吻》的報道,這件作品打破了他過去所持有的有邊界的“藝術”概念,促使他完全轉向分析美學。但他并非完全放棄了藝術,而是進入一種經驗交融情景,發覺“我寫的哲學有一些東西屬于作為藝術家的我”。

介紹丹托的藝術創作,對理解這一轉向是有幫助的。他本人創作的是將繪畫轉譯到木刻之中的藝術品,用廉價的紙板與木料做底板,用樹枝和大刷子做工具,大量的工序都花在處理基底材料上,不做彩繪。用丹托自己的話說:“通過毀掉繪畫的方式來持存繪畫……我想要畫作呈現于我的制作方式之中,而不是成為它自己的鏡像。”在此,丹托表露了他創作方法中的歷史意識:

我極少畫什么以其自身為目的的東西。我寧可開始試著涂抹和使用筆觸法,追隨波洛克和德·庫寧的精神,然后看看有什么能浮現出來。那就像是在找尋什么訊息,看看有什么東西跑出來,那可能是我的世界某一部分的圖像,一些我曾經知道或者讀過并為之感動過的東西。我在等待我世界中的那些部分,我的孩子,我愛的女人,一些動物,一些小說的場景,詩歌,歷史,報紙——比如碧姬·芭鐸自殺事件對我的影響,她的美麗和危險讓我著迷。它們看上去如此現代,這都是因為我依賴著的是現代的美國藝術家。但它們看上去仍然很抽象——黑金線條的彼此糾纏,被沉重的刮痕禁錮。我走進我的工作室,那通常是夜晚,我渴望著看到有什么東西會迸發出來。

丹托 抬手的騎馬者1961木刻62.2×50.8cm

丹托 倫勃朗和薩斯基亞1961木刻59.1×68.6cm

這一創作方法直到今天仍然普遍存在于當代藝術實踐中。從一種分析性的內在行動上看,這種創作方法作為一種鏈接模型,同時葆有關于事件在兩個向度上的行動,即解釋與預測。丹托潛在地表達了歷史與藝術統一于這一分析性模型的看法。他認為,藝術作品無論抽象與否,都是對以往經驗的表述,而在當代藝術中,這種表述不以鏡像式模仿為標準。這種方法將工作量集中于“呈現基底”本身的制作,這個過程使用亞麻籽油、福爾馬林和模塊切割刀等一系列科學材料,而作畫本身與傳統藝術相比則十分潦草。但這種藝術恰恰是更為嚴格的,任何一個工序的失誤都有可能造成基礎性的紊亂。它缺乏裝飾性,無法通過附加的涂繪與調色彌補。一旦它呈現或者說確證了藝術家過往的經驗,這一凝聚了所有這些科學條件限定的基底就成為一種普遍性的“呈現規律”。在科學上說,它能夠預測同一類將會被它所確證的經驗,也就是說,它是“現成的”。

“解釋”與“預測”這一鏈接模型來自亨普爾20世紀40年代的名文《普遍規律在歷史中的作用》。如果不刻意無視丹托60年代事業轉型期的各種互涉因素,上述對其創作方法的解析就是有跡可循的。在《認識與敘述》的《序言》中,丹托提到了50年代后的分析學界對亨普爾關注的滯后,他指出,直到1953年《哲學研究》出版,人們才開始以此為背景重新討論亨普爾十年前就提出的思想。

亨普爾在該文中指出,對于一個事件的科學解釋包含兩個層面。首先,事件發生的初始條件和邊界條件,即被解釋的事件的限定條件,往往表現為對過去諸要素的陳述;其次,使解釋能夠成立的普遍規律。要解釋一輛車的水箱經停一個寒夜而破裂,我們需要盡可能地陳述這一夜的諸要素,包括水箱材質及其破裂時的壓力數值、蓋子的擰緊程度、室外氣溫。但這些都無法構成真正的解釋,我們必須陳述關于這些初始要素的普遍規律,比如水在標準大氣壓下的冰點,隨著溫度的降低體積壓力變大,達到某一壓力時會突破水箱材質的承壓極限。亨普爾總結道:“歸根到底,這組陳述必須包括一種有關水壓的變化是水的溫度和體積的函數的數量規律。”

這種后來被稱為“演繹-定律論解釋”的模型破除了一種決定論思維,比如“前因后果”這個說法就沒有明示對于普遍規律進行陳述的復雜性及其嚴格性。水箱破裂是因為把車停在寒夜,這是一種偽解釋,這種單一歸因很容易被證偽。在對于歷史事件的解釋中,這種偽解釋含有陰謀論的色彩。比如工人起義是因為工資低下,這一解釋所陳述的普遍規律是將工人的訴求完全歸結于經濟利益。普遍規律并非在決定論層面制約著對事件的解釋,它也是一系列需要被經驗確證的陳述集合。科學解釋的普遍性來自諸規律陳述所形成的函數式或矩陣,它同時向“解釋”與“預測”兩個時間向度開放。在過去的時效上,“解釋”盡可能地探求原初限定條件;在未來的時效上,普遍規律基于“解釋”所形成的科學性界面而具有預測性。“解釋”與“預測”在亨普爾看來發生于一個完整的結構中,這一結構的有效性并不受制于事件是否已經發生,而是基于事件作為事態(世界中向事實演進的可能性)是否在這一時間性結構中獲得了發生依據。這一認識論結構被稱為“亨普爾模型”。

亨普爾模型更重要的面向在于其消極的一面,它契合了藝術解釋的模糊性。原初條件實際上是很難被勘盡的,比如水箱材質局部質量不均,或者水中的混合物影響了冰點。這一面在歷史解釋中會被進一步放大,對于發生在具體時空中的獨特事件來說,要依據普遍規律假設說明全部特征進而提出完全解釋,是不可能的。“普遍規律”在科學解釋中指的是被解釋現象的覆蓋律(covering laws),即使最科學的解釋也只能是更全面的而非完全的。歷史更是如此,但“兩者都只有依靠普遍概念才能說明它們的課題,歷史學正如物理學和化學一樣能夠‘把握’它的研究對象的‘獨特個性’”。

在《認識與敘述》中,丹托延續了亨普爾的包容演繹模式。他指出,歷史學的任務是對整個過去的理想編年,而歷史哲學則意圖對全部歷史進行把握,后者需要同時具備“描述”與“解釋”兩個分離的理論階段。“描述”是為已經發生的事件提供完形的發生模式,比如認為任何階級在自身的存在條件中都會生產其對立階級,歷史即階級斗爭的歷史。“解釋”則是按照不同條件解釋這種因果性,比如對各個時代生產力與生產關系的分析。由此形成的歷史哲學大概率會導向歷史終結論,因為這里被包容地演繹的普遍歷史規律是矛盾隨著社會生產條件的變化而走向消失。由此,這種歷史哲學的理論性就在于它獲得了它所希求的“全部歷史”。丹托稱這種認識模式為“實質的歷史哲學”。而在亨普爾模型中,普遍規律與原初事態在經驗確證中共同擴展認識的外延。較之于科學,在歷史解釋中對原初事態的全面把握更為困難,但亨普爾并沒有因此就要求放棄這種把握。“實質的歷史哲學”則據此傾向于弱化甚至忽視歷史學關于“過去”的素材搜集,而直接進入了理論之間而非事實之間的包容性演繹,它所提出的實際上是一種理論的普遍規律。

由此,丹托批判了當時分析哲學中以劉易斯為代表的“不存在關乎過去的敘述”的看法,這種看法認為過去只有在向未來的擴展或收束中才能被認識,從而隱含了“過去不可知論”的立場。同樣,他也批判以艾耶爾為代表的將陳述的真值與時態即陳述者在時間中的位置剝離的看法,后者認為,用不同的時態陳述同一個事實,其真假不受時態的影響。在丹托看來,這些看法都是由于過去之不可經驗以及“整個過去”的不可獲得而完全將“解釋”歸于現在和未來的可經驗性。這種歷史哲學看似局部地符合亨普爾模型,但實際上卻使得“解釋”完全從屬于“預測”的需求。

“實質的歷史哲學”對于全部歷史的把握,將自己置于“過去的未來”,并一躍回到后續事件發生之前來講述故事,以此賦予前序事件以歷史價值。相對而言,丹托支持的“分析的歷史哲學”則試圖維持“解釋”與“預測”的互涉性平衡。亨普爾模型要說明的是,真正的普遍性在于我們是時間之中的解釋者與預測者,這意味著我們的預測牽涉著我們的已知,反過來我們對已知的“解釋”也關涉著對未來的“預測”。但這并不表示兩者之間有決定性關系,而是說我們的“解釋”或者“預測”活動都在潛在地提出一個普遍規律的函數式,它是諸描述的織物,而非被簡單地打造成某種統一的解釋理論。對于過去的新發現會造成普遍規律的動搖甚至崩潰,而新發現對于據此展開包容演繹的某一個時間的解釋者來說也是一個當下的新的原初條件,它仍然是對整個過去的指涉。

丹托以克己的角度繼承了這一立場,他認為“我們對過去的認識受制于我們對未來無知的重要限制”。這反映于丹托的藝術實踐,即通過創作織物式的底板等待過去浮現出它的意義,而關于未來的藝術品會是什么樣子,此類當代藝術家則完全恪守當下的無知。同樣,“分析的歷史哲學”的原則反映于他的分析美學。他強烈反對迪基對于“藝術世界”的體制論解讀,即將之視為由藝術評論、評論家群體與藝術品所產生的語境建構。從“實質的歷史哲學”批判可知,迪基的這種看法實際上帶著對藝術品而言在未來形成的體制運作規律,轉身返回到藝術品的產生與認同之前,以此對藝術的全部歷史進行論說,這是“終結論”在藝術上的弱化表現。

在《藝術世界》中,丹托描述了一種“風格矩陣”。其中,一種自在的藝術風格總是在其對立面被發現之后與后者一并呈現出來。這一情況不斷發生,導致了“藝術”概念的擴張。在對于某種已有但未被發覺的風格的指認中,新風格才形成了“藝術世界”的一部分。依據亨普爾模型,“藝術”概念存在,但在朝向具體藝術品時它總是一種覆蓋律的真理。嚴格的邏輯實證主義因此而否認美學與藝術的意義,反本質主義者完全撤銷了它的價值,而“分析的歷史哲學”則保留了它。

二、“實質的歷史哲學”悖論:時光機與“非相繼時間”

假如以“分析的歷史哲學”作為分析美學的先導,我們可以看出“藝術定義”與“藝術體制”的問題范疇何以簡化了分析性美學思想應有的復雜性,同時也丟失了嚴格性。作為一種關于藝術(定義)史的“解釋理論”,它無法避免“實質的歷史哲學”的批評。如果它是無關歷史的,則它就是一種社會狀況調查和描述,更趨近于社會經濟范疇。此種問題意識實際上來源于分析性思維中對歸納邏輯的簡單批判,但分析美學的建設性一面要求在藝術中為演繹與歸納的關系提供合理的運用和解釋。丹托表明這一問題可以進一步落實為:藝術是如何呈現認識主體在時間中的位置及其所受到的限制的?更確切地說,人如何看待藝術的功能,一個重要的方面就表現為人在時間中能做什么或不能做什么。因此,“分析的歷史哲學”的及物范疇就是“分析的時間哲學”。此處我們也將及物地談論這一問題。

我們把這個問題落實到一個具有當代藝術氣質的器物上:時光機。自威爾斯的《時間機器》發表以來,時間旅行成為20世紀初最熱門的科學文化議題之一。《時間機器》講述了一個發明了時光機的時間旅行者穿越到遙遠的未來,并將自己的見聞帶回現代,那是一個隱喻了階級分化恐怖圖景的未來世界。以今天的視角來說,威爾斯的作品可能稱不上科幻,因為他避開了可能產生的悖論,僅僅保留了一個在時間中去而復返的設定,只是一部樸素的反烏托邦作品。之所以《時間機器》中沒有悖論,是因為旅行者在相當遙遠的未來與現在之間往返,那個未來里的一切在現在都不存在。

但這篇小說仍然體現了“實質的歷史哲學”最典型的時間性欲望,即作為一個“過去的未來”者回到“過去的過去”做出預言,它提供了一個從資本主義產生的時刻以后的全部歷史。雖然有些人認為,來自未來的信息被現在的人所知是具有重大意義的,比如說下周大樂透的中獎號碼,但這個信息不可能被從世界線中剝離出來。如果它要起到扭轉乾坤的作用,我們就必須預設歷史終結于公布中獎號碼的那一刻,否則我們就無法回到過去通過這一行為做出預言。丹托所批判的“實質的歷史哲學家”就是如此。他們實際所設想的是在全部歷史的終點與起點之間自由往返,而并不真實地生活在時間之中。正如艾耶爾的觀點所示,時態對于他們來說并不重要。無論是從未來回到現在還是從現在回到過去,它們都是一種關于回到過去改變現實的欲望。后者表現得更為直接,即我們的當下被作為過去在此刻的終點。

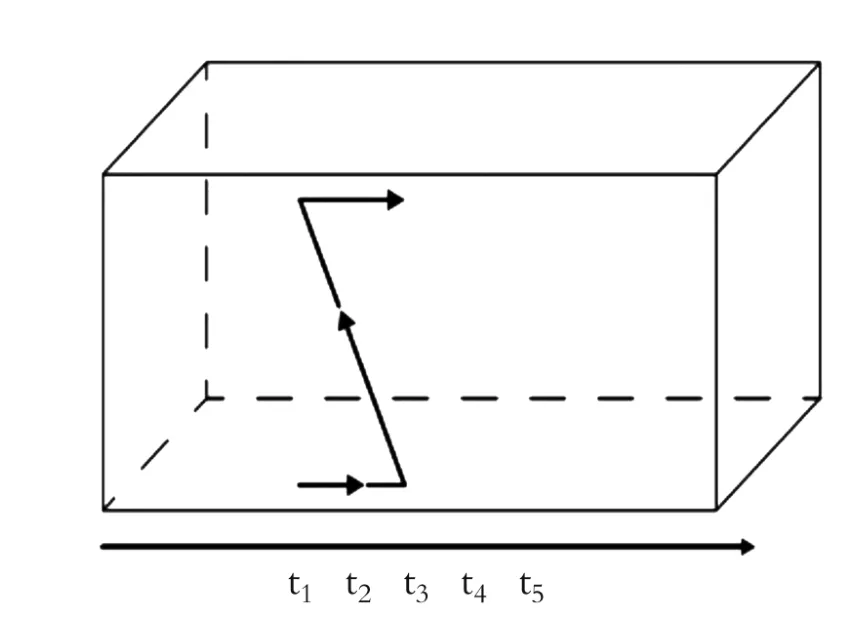

很多符合“實質的歷史哲學家”面貌的學者都不同程度地探索過時間旅行的可能性,劉易斯就是其中的代表。為了使之可能,他通過區分個人時間和外部時間劃定了一個類似于空間的“永恒時間體”。劉易斯顯然意識到了其中的困難。假如存在“永恒時間體”,而我們在其中如空間移動一樣做時間旅行,誠然,朝向未來的旅行可以是一個箭頭,但返回過去則需要走一個向上的Z字,以便規避“雙重占據悖論”(doubleoccupancy paradox)。這個悖論是:當威爾斯的時光機向過去做逆向時間旅行時,它如何能不撞上之前的自己?劉易斯必須設想一種空間中的偏移來避免撞擊。但實際存在的時光機不是一個歐幾里得式的沒有面積的點,它有一定的體積,在向后的運行中總會有一片時空重合的陰影。

劉易斯的時空旅行方案

這里我們遭遇了時間旅行問題的實質:“實質的歷史哲學家”能不能回到過去?這里首先要回答的問題是,時間究竟是相繼的還是非相繼的?在劉易斯的“永恒時間體”方案中,時間類似于空間的相繼性造成了“雙重占據悖論”,只能通過將時光機進行歐幾里得點化才能避免,而這已經是可能世界的邏輯范疇了。根據科赫的解讀,作為前概念的雜多性原則的歐式幾何空間這一中性狀態,或者說非現實臨界狀態,在所有可能世界中都具有不可逾越的初始有效性,只有當其中性狀態被實在填充造成空間扭曲,我們才能獲得可能世界。換句話說,這種規避方式只是正常履行了一個虛構世界的思維過程,與實際要談論的時間旅行問題已經無關了。因此,作為空間性相繼時間的“時間永恒體”只是提供了一個想象的中性空間罷了。

解決方案就只剩下時空跳躍這一種可能:時光機原地消失,并出現在另一個時空點。我們在哆啦A夢的抽屜時光機里看到了這種形象。它實際上只是空間移動任意門的時間化版本。這一版本蘊含了一種空間思維制約下的非相繼時間觀,時間性呈現為過去、現在和未來三個時間點,而非彼此互涉的三域,而后者才形成真正時間性的非相繼時間觀。海德格爾在《存在與時間》中提出了這一“三域說”,并稱之為時間性的“綻出”,它依托于先驗性的當下作為無所不包的整體性時間這一看法。這一對于此在的分析性解釋,可以被理解為亨普爾式的包容演繹,即眼下提出普遍規律的我(可以理解為當下認識者的存在狀態)處于“解釋”與“預測”的互涉結構中。因此,過去與未來并不以點狀的現在為區分點,三者處于同一個整體即亨普爾模型之中。

在時間性自身之中展開的非相繼時間,類似于丹托所說的“整個過去”,對于達到這一認識理想狀態的欲求,是當下的我們在朝向未來時的一種實踐態度。非相繼時間的觀念使我能持存整個過去。反之,劉易斯式的時間旅行者則會遭遇如下悖論,他跳躍到過去,卻沒有那個可供降落的確切的起點,但“實質的歷史主義”的行動觀念卻強烈地依賴于此。我們可以稱之為“實質的歷史哲學悖論”:將時間理解為時間點,與它所需要的非相繼時間這一條件的存在論情況相矛盾,而與之相適配的空間性相繼性時間則會把該問題弱化為可能世界問題。但即便接受這種含混,在任何可能世界里,關于時間旅行的這一悖論都依舊存在。更根本的問題在于,“實質的歷史哲學家”并不想親身參與歷史實踐,正如劉易斯為了規避雙重占據問題而提出的空間位移所示,他默認了一種對于真實發生的過去的偏移旁觀位置。

格雷的“雙重占據問題”

因此,“過去完結”與“回到過去”的悖論無法蘊含“重構歷史”,以整體性時間提出、檢驗并改善我們的“解釋”才能蘊含它。本雅明與霍克海默曾就“歷史是否完結”在通信中展開辯論,后者認為歷史唯物主義必然意味著歷史已完結的立場。過去的非正義與死亡無法被修復,當下的幸福也不受其左右,“好與壞并不以同樣的方式與時間相關聯”。支持“歷史尚未完結”的本雅明則認為,“甚至任何時代所做的事情的哪怕一部分都不被認為是可以輕易落入某人掌心的物品”。可見,本雅明明確持歷史作為非連續體的看法,歷史唯物主義對歷史的重建不是在思想中重復對勝利者的描述,而是催生了一種“運動的凍結”或者說“凍結的運動”,而非“運動的終結”。它形同于丹托作品中的織物底板,是藝術“運動的現成”。正如本雅明所說:“歷史的任務不僅只是使被壓迫者能夠得到傳統,還要使他們能夠創造傳統。”

因此,相比霍克海默而言,本雅明并非“實質的歷史哲學家”,雖然具有神學背景。根據克里奇利的闡釋,“神圣暴力的非暴力性”恰恰在于上帝以一個無政府主義者的面貌出現。它使法律、國家和政治之中永遠存在一個無法被充實的非暴力空間。上帝之名不提供線性演繹的歷史起點和終點,而是直接提供一個非線性的時空域。因此,本雅明的“末世論”學說并不真的指向末世。在受到集權威脅的時刻,人們斗爭不是為了終結性,而是為了可能性。因此在形容彌賽亞時間的時候,他使用了“每一個”和“可能”這樣的詞匯。靈暈的消逝因此描繪的是一種“實質的藝術史哲學”的消逝,機器復制時代的藝術是生存在歷史之中的自認無知的藝術。

這一歷史哲學立場直接體現在丹托這樣的當代藝術家的創作方法里。事實上,很多當代藝術家需要在一段時間之后才能理解自己作品中的意義。正如丹托所說:“藝術家們不把自己的工作看作是為藝術史提供素材,盡管事實上藝術家所做的事恰好是藝術史家的素材。”這句話也出現在他的“分析的歷史哲學”的篇章中。有趣的是,在關于時間旅行最著名的小說之一《時間旅行者的妻子》的同名影片中,這位妻子與各個年齡段隨機穿越到她當下時間線中的愛人相遇,而她是一位和丹托制作同一類型作品的當代藝術家。

三、時間性的分析美學的藝術解釋

“分析的歷史哲學”向分析美學的轉化,生成了新的對當代藝術與傳統藝術的界分性描述。時下分析美學將傳統藝術視為再現的,而當代藝術則是表現的,這似乎是一種屬性上的新區分。但從時間性的角度看,再現與表現都需要關聯時態才能完成界分。即使在同一流派內部,兩者也是作為關于該流派的整體解釋,隨著不同時間出現的作品而發生移動的。巴比松畫派擺脫了當時法國繪畫的歷史主題束縛,走向了對風景的表現,在這個意義上,它被公認為印象派的先導。隨著莫奈的《日出·印象》于1872年問世,馬奈約十年前的《草地上的午餐》就顯得不那么印象派(比如有清晰可見的輪廓線),而更趨近于再現,雷諾阿的《紅磨坊的舞會》則因為出現于莫奈的代表作之后且仍具有較為清晰的人物輪廓而地位低于莫奈。在國內大部分莫奈或印象派的主題展中,雷諾阿的作品往往被附帶展出,但在收集了巴比松畫派的米勒和亨利·盧梭作品的“自然”主題群展中,雷諾阿處于比較突出的位置(以2013年中國國家博物館的“道法自然:大都會藝術博物館精品展”群展為例)。

“表現”并不意味著藝術品是無基礎的,這是某種對于日常語言哲學泛化的反基礎主義的誤解。“表現”意味著某些關于藝術創作的新的普遍規律正在被揭示,或者說它一定程度上從素材中抽離出來,使得材料或媒介一定程度上被直觀到。這種媒介直觀就是一種“解釋-預測”鏈接模型。它不是否定已有的再現,而是做解釋,并同時將這種解釋表現給可能的未來藝術。因此,這一模型本身發揮了基礎性功能。從這個角度說,格林伯格要求藝術通過媒介直觀審視自己的本質不應該被簡單地解釋為“向媒介/平面還原”。假如他的看法是正確的,他要表達的意思是,藝術總是在自我解釋中進行自我預測。

于是,關注分析美學之時間性的學者會觸及兩個主要問題。其一是時態問題。這一問題的主要揭示者是列文森。他準確地看到了不能脫離“某時”和“在此之前”等時間限定條件來看待藝術定義問題。一個對象是不是藝術品,不取決于其與藝術慣例的關聯,而取決于先前的藝術品被作為藝術品的方式。盡管有些批評認為列文森是在其“定義程序”中自行區分了“藝術品”與“藝術品的外延”,以此先在地區分了藝術的名與實。但以亨普爾模型來看,這本就是時間性的“解釋”活動連通“預測”的整體性拓展。藝術普遍規律的模型會讓我們不斷地從“藝術品”拓展到“藝術品的外延”,并繼續將外延擴大,只不過這一點確實需要在當代藝術的技藝中才能被直觀地揭示。

其二是對于已有藝術品的指涉問題。這一問題的主要揭示者是沃爾海姆。在著名的《藝術及其對象》中,沃爾海姆提出了對藝術品進行“物理對象假設”的看法。他指出,對于藝術品的表述大多傾向于“再現屬性”(representational properties),比如,大理石雕塑作為藝術品,大理石材料本身并不受到特征化視角的關注,這些未提及的屬性被稱為“表現屬性”(expressive properties),也就是藝術品作為物理對象的一面。沃爾海姆認為這兩個層面是不能全然分離的,由此提出了“再現性觀看”(representational seeing),并進一步將其等同于“看似”(seeing-as)。“再現屬性”(在敘述中界定出意義)需要以“表現屬性”(在相似、區分與指涉中為再現屬性提供解釋的可能)為潛在的保障。沃爾海姆明確地保留了對于藝術品“整個過去”的意向,而非僅僅以某種描述性理論為出發點。他的觀點一定程度上影響了列文森。

“時間性”的分析美學堅持這樣一個理念,即“回到過去”不意味著改變歷史進而改變世界,但重構歷史進而創制性地塑造未來則是“當下”藝術的題中之義。從這個角度說,當代藝術也就是當下的藝術,這也是“時間性”分析美學家古德曼所要解釋的事情。

由于對“時間性”分析美學傳統的忽視,時下相關研究中對于古德曼思想的理解,尤其是關于他未完全解釋的“何時是藝術”思想,尚有不準確之處。理解古德曼的分析性思想必須基于當時分析哲學界的一個重要思潮,即對于個體的強調。古德曼的年代盛行著一種對于康德哲學的分析性批判,以斯特勞森為代表的一些學者認為,我們可以在時空坐標中定位個體的位置,而對于這一個體的認識也是被其周邊狀況所刻畫的。在這樣的思想氛圍下,在1956年回應性、宣言性的文章《個體世界》中,古德曼重申了自己的唯名論原則。這種原則拒絕把諸事物建立成一個類,而是嚴格地將事物看作個體在某一鏈上的聚合。唯名論不做內容上的區分,把每個個體都看作特殊的。“分析性建構”在古德曼思想中也不以分解出“共同實體”為原則,只有嚴格遵從了同樣的程序而被分析出來的實體才是同一實體。這里所需要的并非去解釋什么是“個體性”,而是要解釋什么樣的描述能夠將世界描述為是由個體構成的。

因此,藝術對于古德曼來說是一個指涉個體的包容性演繹框架,所謂“世界建構”(Worldmaking),就是在這種指涉的包容性演繹中驗證藝術之普遍規律的行動,它仍然是對亨普爾模型的繼承。關于這一點,一個證據就是古德曼對于“反事實條件句”的專門性討論。“如果火柴被摩擦了,它會燃燒”,這句話表示了一種自然規律的示例。但這句話的“前件”并非一個實際上發生的事實,因此不具備“雙值”性(或真或假),也有可能并不會引起“后件”的發生(比如即使摩擦了火柴也不會燃燒),因此似乎無法說明任何可預測的規律。在古德曼看來,“反事實條件句”之所以雖然具有這樣的邏輯疑難,卻仍然是科學性語言中重要的語言形式,是因為它并不是以純粹的邏輯必然性而被理解的。當我們表述某種規律的一個理所當然的示例時,我們實際上是在承諾所要求的相關條件的語句為真。“前件”暗指了與這些條件的“合取”,形成了“后件”為真的基礎,比如“火柴被摩擦了,火柴足夠干燥,氧氣足夠”等等推出了“后件”。也就是說,科學話語將個體示例視為對世界中諸條件的刻畫。“非相繼性時間”使得經驗驗證總是具有“真值間隙”的(即原初條件無法被勘盡),而相對應的在世界中就是具有“實在間隙”,但這并非障礙,而是促成了科學認識之科學性進程。這些表述幾乎是對亨普爾普遍規律作為條件織物的再表述。

古德曼對于“反事實條件句”的觀點是理解他“藝術語言”的基礎,這一點往往被忽視了。藝術的話語要想徹底擺脫模仿論、相似性與逼真性的評價標準,就必須將其視為對世界中諸條件的刻畫。再現和描述都是一種組織行為,當一個標記指向對象的時候,它同時也和其他標記組織在一起形成標準。這一標準可能具有相當迅速的變更性。古德曼認為,在歸納中,有些知識會被削足適履地歸入已知的類,因此歸納法的意義并不在于獲得我們本不可獲知的知識,而是用來解釋什么知識是我們實際上并不具有的,這也就是丹托所說的人類的認識可能需要主動受讓于無知的牽制。當一個論證符合當下所適配的演繹推理規則時,我們就認為這個論證得到了辯護,我們也同時保留了這個論證和演繹規則,否則就需要調整規則甚至將其拋棄。演繹與歸納的先行后續并非認識中的真實狀況,兩者始終處在互動調節中,并進入一種循環論證。但古德曼認為這種循環論證是有價值且必要的,直到在彼此達成的協議中得出一個唯一的辯護。因此,“何時是藝術”對立于一種“什么對象是(永遠)的藝術品”的提問,它要求我們將藝術設想為在某一時刻發揮了世界建構功能的示例。關于藝術究竟如何定義,這一點應當是動態的,也就是說取決于一個對象在何時履行了作為藝術品的功能,從而被識別為參與了世界建構的藝術品。

以“分析的歷史哲學”視角切入,能夠更清晰地解讀古德曼。他要說明的是,藝術永遠都是當下的。同時,時間性的分析美學制造了一個潛在的障礙:它顯然更多地指向藝術創作而非藝術欣賞,始終在講述一種織物的制作。這才是它與“藝術體制論”視角的關鍵分歧。大部分學院研究者也只是欣賞者,他們參與機構間的合作,而較少介入藝術創作或步入作坊一般的工作室。從非相繼性時間的論述中我們也能看出,這種制作經驗非但不是獨異性的,反而是與我們主體的生存論經驗同構的。從這個角度說,確實可以說“人人都是(當下的)藝術家”,但在“實質的歷史哲學”中我們則不是。

四、藝術的事實性與當下性本源:現成品與罐頭

時間性的分析美學可以對時下已經被過度討論的現成品藝術提供一個更為清晰的解讀,它們并非主要是對空間性體制的利用或反諷,而是與所處歷史時期的時間觀緊密相關。這一視角近年來主要由“檔案藝術”這一新的藝術形式所揭示。哈爾·福斯特在2004年《檔案沖動》(The Archival Impulse)一文中指出,該類藝術可以被簡略地理解為“尋求對歷史信息(往往是遺失的或者被替代的)進行物理上的呈現”,并且區別于一般后現代藝術的特征,著力于一種“去層次化”(nonhierarchical)的空間運用。這個定義中幾乎保留了“分析的歷史哲學”的所有關鍵要素,對歷史信息的物理呈現契合了沃爾海姆的物理對象假設,而“去層次化”即一種無遮擋,它給出了丹托關于整個過去的理想性條件。檔案的特性就此被明確表述為:“現成(found)而非建構,事實(factual)而非虛構,公共而非私人。”

檔案藝術這一類型揭示了現成品自身的“演繹媒介”是如何被直觀的,這就是現成品藝術的奧秘所在。正如丹托對自己創作方式的表述所示,“現成”的意思是一個我們在當下的“解釋”中獲得的普遍規律織物,它保留了指涉整個過去的意圖(對于“小便池”來說也許是整個資本主義的工業發展史及其日常“傾銷史”),并將自己制作為一個當下朝向未來的預測性敞開界面。它能否在未來作為藝術品成為一種關于全部歷史的理論,比如一種歷史諷刺性的死隱喻?對此,當下的現成品不發一言。正如杜尚在小便池上寫下無意義的簽名,在檔案流程中簽名意味著封存和緘默。簽名于是意謂了作品“自傳體”的面向,是一種內部的時間性循環結構,這一結構伴隨著檔案同時被展現,并因檔案獲得了它的事實性。

對藝術之事實性的理解是分析美學中的一個盲區,造成這一盲視的直接原因是分析美學忽略了維特根斯坦前期思想,錯失其中的時間性維度。在《邏輯哲學論》開篇,維特根斯坦在明確了世界作為事實的總和而非“事物”(das Ding)的總和之后,就以時間性為這一論斷奠基,“因為事實的總和既決定一切所發生的事物,又決定一切未發生的事物”,并且也由此確立了其前期思想的始基:世界即邏輯空間中的事實。假如將這一立場納入分析美學之時間性的連貫思想史脈絡,那么前期維特根斯坦在此就預先為亨普爾模型提供了宏觀尺度上的說明。世界作為普遍規律的織物而成為人們的“生活世界”,它的科學性維度即時間中的“解釋”與“預測”行為。藝術的事實性通過具身地激活它所身處的邏輯空間而成為世界本身的科學性樣本。

從這個視角來看,藝術家并不造物,因此也不生產被經濟、政治、檔案等空間性體制所賦值之物。藝術家使藝術作為事實發生。當丹托使用“藝術世界”時,這一概念并未脫離“藝術事實”這一等價表述。藝術尤其是當代藝術之難點,即它是一種被制作的“正在發生”,而現成品藝術則重新發現了這條時間性脈絡。并不是隨便什么產品都能成為現成品藝術(“藝術體制”與“藝術定義”的問題視角都隱含了這一相對主義立場),它們必須是“正在發生”并尚未淪為時代遺物的事實性器物。一個顯而易見的事實是,并不是所有出現在博物館里的展品都能夠毫無異議地出現在藝術館中,因為前者持存“某個過去”,而后者則持存“整個過去”,并同時演繹了我們對未來的某些預測。這也就是為什么較之于已完成的“舊物”感,現成品藝術更容易帶來一種“近未來”的觀感,盡管它并沒有被任何科幻元素所增補。

因此,在已有的對于現成品藝術的闡釋中最被忽視的“時間性”面向,就是所有的現成品都是人工制成的耐用品,它們的存在本身與人在時間中的存在相伴隨。從這個角度說,現成品藝術需要嚴格區分于極簡主義藝術,后者關注空間性的劇場展開,而非時間性的普遍規律建構。

這種藝術觀念下最典型的現代器物就是罐頭,它是當下整體性時間的最佳物質性體現。罐頭是對原材料的直接貯存,與易腐食材不同,對它的購買和囤積完全不依賴于對飲食生活的“實質的歷史哲學”構想。對于易腐食材的依賴意味著作為“家政歷史哲學家”的家庭主婦總是要把目光投向遙遠的幾頓之后的備餐,在“做了這頓想下頓”的永劫性的抱怨中形成了一種先在于家人飲食需要的、在“飯點”上周而復始的“實質的家政歷史哲學”。這種“家政歷史哲學”反過來也對家庭成員造成了束縛,所有關于營養學的解釋說辭都服務于關于烹調預測的合理化訴求。與此相對,作為現成品的罐頭不僅僅在其最盛行的20世紀五六十年代改變了美國人的飲食結構,改變了關于飲食的“日常歷史哲學”,它們是隨時可供采用的“整個過去”的原材料。在任何被“實質的家政歷史哲學”合理化的菜譜上都不曾看到的組合,那些“不可連接之物”,吞拿魚、鷹嘴豆以及奶油通心粉能夠即刻地自動連接起來,提供一個可預測而又不僵死的生存性未來。

罐頭將原材料持存為食物的“整個過去”,它將被長期地、如其包裝上的檔案所示地保留為過去的食材,在“普遍飲食”的給出中隨時出場,并成為“未來飲食”的保障性條件,是一種關于“基本保障”與“食欲享受”的循環論證裝置。因此,罐頭類食品既“負面”地指向一種上限(饕餮),又“正面”地指向一種基本飲食的下限保障,它是普通人的“時間裝置”。因此在沃霍爾那些最著名的作品中,往往被忽略的是,無論罐頭還是盒子,甚至那些同一畫面存儲了不同配色的波普藝術品,“容器”是它們隱秘的共同點。

蒂埃利·德·迪弗曾講述這一闡釋范疇翻轉的歷史。從康定斯基到杜尚,現代畫家藝術沖動的原初場景幾乎都來自現成品,比如灌裝染料。從這一層面說,“創作”在當代意味著對原初材料的選擇,是有待被持續整合與編輯的事實性存在。若現實世界是現成材料的集合,那么現成品的觀念就意味著沒有任何藝術規律或概念是一次性的成形或表達,藝術意味著持續解析的可能。

安迪·沃霍爾 32幅金寶湯罐頭 1962 絲網印刷

在時下對分析美學的討論中,關于“藝術本源”的批判被視為一個永不會錯的起點或目標,這是由于大多數研究者會看到“本源”的不可追溯性,但這本就是個不言自明的問題。但正如從亨普爾到古德曼的“時間性”分析者們所示,提出這一質疑的人自身仍然陷在歸納與演繹的二分法里,他們仍然屬于“實質性的藝術歷史哲學家”,而20世紀的科學性與時間性的分析美學早已跳脫出來。當代藝術表征了一種事實存在的原初經驗類型,我們的起點就是“現成”的,是從織物中被濾出的,這才是日常語言哲學與其影響下的分析美學的建構性一面。它在提醒我們日常理性“牽一發而動全身”的同時,也會以點帶面地激活自發性的分析行動,同時這種分析性行動自身又是不可完結的。

從海德格爾、本雅明到丹托,他們的看法在“分析性的歷史哲學”視野下都可以歸結為這樣一個論斷:藝術的本源只有于當下且只在當下才能被發現。