王鐸、周亮工的文藝交往與清代書史“字體雜糅”現象

薛龍春

傳為王羲之的《題衛夫人筆陣圖后》提到,一流草書除鉤鎖連環之外,“亦復須篆勢、八分、古隸相雜”。王羲之是新體的重要推動者,這篇文章不太可能出自其手,但出現的時代不會晚于六朝。與此觀念一致的是,初唐孫過庭認為真草二體需要“傍通二篆,俯貫八分,包括篇章,涵泳飛白”。不過,從晉唐流傳下來的楷書與草書作品來看,無論《題衛夫人筆陣圖后》還是《書譜》,對書家的訓誡與其說是字體雜糅,不如說是對書寫技巧復雜性的要求。

北魏至初唐的碑刻也出現過像《李仲璇修孔子廟碑》那樣篆、隸、真書雜陳的現象。歐陽修已注意到,但未加解釋。朱彝尊認為該碑雜大小篆、分隸于正書,是因為北魏太武帝始光年間新造字千余,致使一時風尚乖別。有學者認為這種雜摻字體的寫法不過是掉書袋習氣,也有人認為與北朝后期書壇的復古風氣有關,而華人德近年的研究更具說服力的表明,這種現象的出現有其宗教的原因。

一碑之中雜見篆、隸、楷多種字體,與本文所討論的字體雜糅并不相同。本文所說的“字體雜糅”,是指一件作品具有穩定的、可辨識的字體形態,但其中雜糅其他字體的字樣、用筆或結字方式。與單一的字體相比,字體雜糅因為“不常見”,而帶有視覺上的新意。

自覺地將字體雜糅作為書法創作的手段并形成一種模式,始于明末清初。其時書家開始以晚出的字體用筆來寫較早的字體結構,或以較早的字體用筆與結構來改寫晚出的字體。這兩種模式之間雖有聯系,卻不盡相同。王鐸與周亮工是這兩種創作模式的重要代表。本文首先勾稽王鐸與周亮工之間的文藝交往,在此基礎上,著力探討他們書法創作中既有聯系又相區別的字體雜糅現象及其不同內涵,進而論述這兩種不同的創作模式在清代碑學以后的發展。

一、王鐸與周亮工的文藝交往

王鐸與周亮工都是歷仕明清兩朝的貳臣,也都是藝術史上的重要人物。王鐸是后董其昌時代藝壇的執牛耳者,在文學、小學、書法、繪畫、鑒定諸領域都有重要的影響。周亮工則被認為是清初最重要的藝術贊助人,其《讀畫錄》和《印人傳》旨在為當代畫家與明中葉以來的印人立傳,《尺牘新鈔》則為當代文人立傳。

王鐸比周亮工年長二十歲,且都是河南人。作為同鄉后學,周亮工在文藝上受王鐸沾溉甚多。周的老師張民表與王鐸為故交,王對張頗為推崇,在寫給范景文的信中曾介紹說:“大梁張林宗詩家董狐,伐毛洗髓于此道,足下料時晤對,服子慎、束廣微、夏侯孝若、任彥升,殆其儔匹歟。”服虔、束皙、夏侯湛、任昉是漢晉南朝著名的文人,王鐸稱張民表可與抗行。在考取進士以前,周亮工曾館于張家八年,教其子讀書,故對王鐸之名并不陌生。

雖然崇禎十三年(1640)春日,周亮工進士及第,但王鐸很快赴任南禮部尚書,并因喪父守制,從此遠離京師,故二人可能要到弘光時期才開始頻繁交往。周在浚輯《藏弆集》卷八收錄若干王鐸致周亮工書札,很可能都作于彼時:

仆酒人也,花時多暇,同知己披觀古圖書漢篆,搦管快吟,肴核錯至,酒一再行,醉矣。白眼望蒼旻,翛翛然有出塵想。不知古人一石后與此何若?

仆老矣,晤對清陰,浣花掃葉,亦可樂也。回思促促金華中,不當為之一噱乎?

余書酒后指力一輕,如作山水墨畫,筆過風生,詩歌從無意中輒得。壺卮間寢深臥言,疲命為勉作數字,不異枯魚之索矣。如何如何。

牛首白云梯,松音鳥語,江聲云影,登高騁望,頗無塵事相擾,此地書畫相宜,選地莫此若耳。

因缺少必要信息,我們很難考證各札的具體時間,但最后一札提及牛首山與周亮工的書畫愛好相宜,選地以此為佳,當作于周亮工崇禎十七年南歸之后。周亮工回到金陵,福王已立,時馬士英、阮大鋮用事,錦衣衛馮可宗誣蔑周亮工在李自成入京后“從賊”,故羅織下鎮撫獄,雖“訊無佐驗,復公官”,但馬、阮又提出,只有周亮工彈劾劉宗周,他們才肯補用,周因而謝去,奉親棲隱于牛首山。從信中提到的聚飲賦詩、共同觀摩古印、作山水畫、為周亮工作書等信息來看,同在金陵的王、周二人時常相見,交流藝事。周亮工自稱“親炙文安公,奉教有年”,指的應是這段時間的文藝交往。在另一封給周亮工的復信中,王鐸寫道:“歲月漸深,不晤為歉。辱承華訊,愧感集懷。向者敝廬分詠,大作高秀之氣軼于塵表,風雅一道,今歸櫟下矣。無由面覿,渴思惄如。”可知周亮工曾在王鐸家中分韻賦詩,王對周的詩作頗為推重,但此時將近年底,二人無由會晤,周亮工屢有投札,王鐸深感知己之交。

順治三年(1646)之后,王鐸在京任職,周亮工則游宦揚州、福建等地。順治七年,時任福建右布政使的周亮工入京朝覲,與王鐸再次相見,王有《會周櫟園方伯》三首,自順治二年南畿分別,六年之后再次會面,詩中提到的福建、開封與南京有二人的共同記憶:天啟七年(1627)夏秋間,王鐸曾主考福建鄉試,此時周亮工主政福建,福建是共同的游歷之地;崇禎十五年九月,李自成軍圍困開封,發生決黃河灌城的慘劇,開封是共同的傷心之地;順治二年春夏間,王鐸與周亮工在南京分別,南京是他們的結納之地。“文奇親友怪,語隱故鄉同”,不僅表明他們有著共同的歷史記憶與隱晦的故國之悲,也表明外界認為他們在文藝上具有共同特點——奇怪。

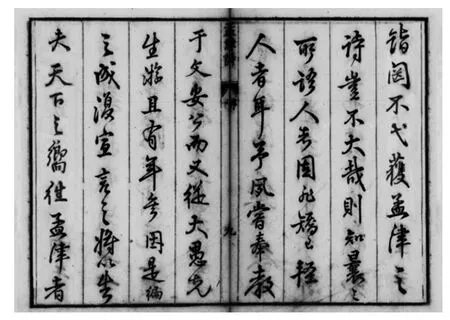

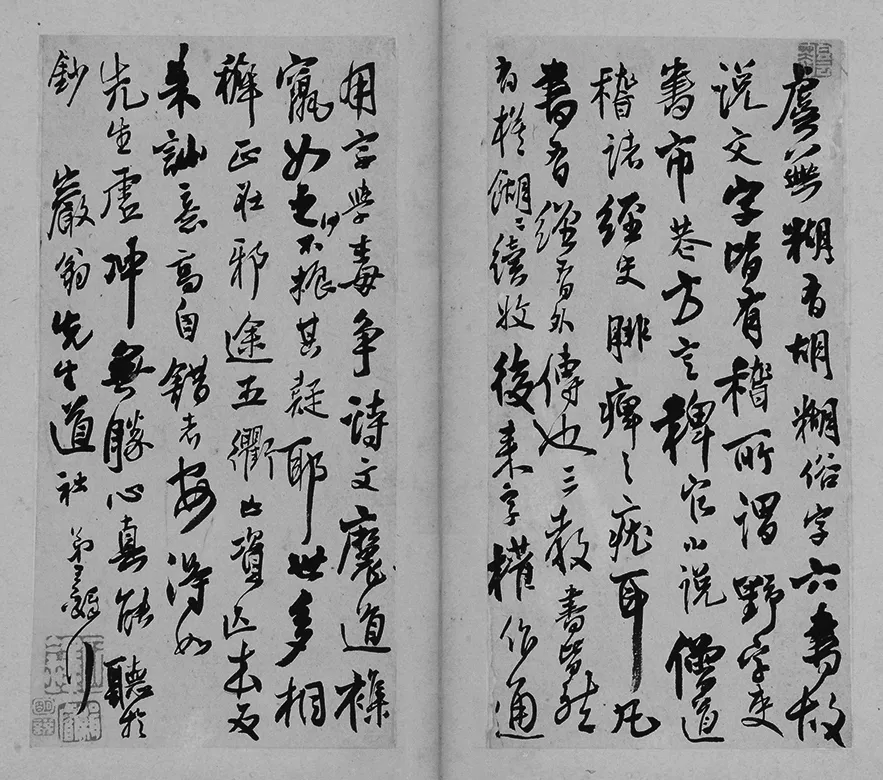

相見之際,周亮工將自己的詩集送呈王鐸,求其作序。王鐸嗣有一書與周亮工(封三,圖1):

圖1 王鐸 會周櫟園方伯其一軸 1650 花綾本行書 193×52cm 沈陽故宮博物院藏

閩嶠乖隔久,為俱經大劫,蠛蠓過太虛,不必言,言之感慟。足下詩不意大有直,蒼郁奇曠,錚錚骨格,不入輕薄促弱,中原吐氣有人。坎壇中造物之貺足下多矣。昨夜痛飲香巖快友,吳兒佐觴,即不敢擬處仲擊壺,而感慨悲歌,風雨雞鳴,何啻嗚咽,涕涔涔下也。蘭金作好,千古論心,我輩一宵,便足勝他人偽交數十年耳。惠墨二豹囊,冊子子夜操管,輕秀時習者多,生創、深厚、奇古良寡,近古,仆則題數語矣。仆今尚疐尾有日,太湖三萬頃蒨峭廣博,收入吾兩人囊中,攬大海磅礴,作驚濤拍天語,誓果此言以畢著撰也,定不令奇山水笑人寂寂。報櫟園老年翁詩社,王鐸頓首。時五更含饛,仆催入署,火烘硯作書,筆禿其頭毛,手凍冷甚。曹能始先生一大部詩選記心,舟中與仆,仆之飲食也。又頓首。

“蘭金作好,千古論心,我輩一宵,便足勝他人偽交數十年耳”,足見王、周二人殊非泛泛利益之交,而在心靈上有相契之處。讀了周亮工的詩作,王鐸贊賞他大有進步,完全沒有“輕薄促弱”之弊,作為河南同鄉,他慶幸中原詩學后繼有人。信中還談到周亮工委托王鐸為他的一本畫冊題跋,王鐸強調了他對松江派“輕秀時習”的鄙夷,而將“生創、深厚、奇古”作為品鑒的標準。同樣作于本年二月的《賴古堂詩集》序,與這封信頗有重合之處,王鐸歷數明代以來的河南詩人李夢陽、張民表與張元佐,而周亮工乃繼起之英髦,不僅觀察八閩,具經濟之才,其詩亦蒼郁奇曠。王鐸論詩文書畫,均以氣魄為上,因福建瀕海,故信札與序言的最后都以“攬大海磅礴,作驚濤拍天語”與周亮工共勉。

王鐸信中提及周亮工帶來畫冊請他題跋,《讀畫錄》對此有詳細記載:

予庚寅北上,遇王孟津先生于旅次,閱所攜冊子,孟津最賞會公小幅,時年六旬,燈下作蠅頭小楷題其上云:“洽公吾不知為誰,其畫全模趙松雪、趙大年,穆然恬靜,若厚德醇儒,敦龐湛凝,無忒無恌,燈下睇觀,覺小雷大雷、紫溪白岳一段忽移入尺幅間矣。”又云:“是古人筆,不是時派,時派即鐘、譚詩也。”小印模糊,誤視會公為洽公,會公后即以洽公行,感知己也。

王鐸題樊圻畫,亦收入《尺牘新鈔》,周亮工注云:“予以樊會公所畫呈先生,極蒙□賞,謂為江南一人。惟誤會公為洽公,予欲會公竟作洽公,以志先生知己之感。”王鐸對金陵畫家樊圻非常欣賞,認為他的山水胎息于宋元時期的趙令穰與趙孟頫,氣格醇厚,具足古意。因為王鐸將樊圻印章“會公”誤讀為“洽公”,樊圻感其知音,遂以洽公自號,而成一段美事。

事實上,樊圻畫作只是周亮工送呈王鐸的畫冊中的第六幅。王鐸的題跋全部收入了他的文集:

《題槔園冊》:畫不欲凡,凡矣,即極意蚳筆淡墨,終是膠山絹海,非真山面貌,有補綴痕也。運筆不見元氣磅礴,還之造化奇創,重開五岳,豈曰獨以清、遠、隘、小自喜,更足胸吞湖山乎。

《四幅》:虛碧相映,孤危峭崄,闔陽辟陰,有道存于其中。紫綠變幻,皆為外象。

《五幅》:涉江陳氏為柱下史,于兵火后游心圖畫,烘染全不鹵莽,潤瑩婉約,可以知其微尚之所存。

《六幅》:洽公吾不知其為誰,此幅全模趙松雪與大年。穆然恬靜,又如德厚淳儒,敦龐湛凝,無忒無恌,燈下睇觀,覺大雷小雷與紫溪光景忽移于尺幅間矣。

這本畫冊就是前引王鐸信札中所說的“冊子子夜操管,輕秀時習者多,生創、深厚、奇古良寡,近古,仆則題數語矣”。可見王鐸對冊中大多數畫作并不滿意,因此只選擇性地題寫了數件。其中第六幅為樊圻所作,第五幅為金陵畫家陳丹衷所作,第四幅作者難以懸測。在第一幅的題跋中,王鐸幾乎將自己對時流的不滿傾瀉而出。這件我們不知作者的山水畫,王鐸認為了無真氣,雖然講求墨色,仍是“膠山絹海”。從“清、遠、隘、小”的評價,不難想象是松江一派的作品,在王鐸看來,松江派的畫與竟陵派的詩都是時流,清秀薄弱,氣格卑下。

王鐸的書畫鑒定在明末清初有“董狐”之稱,不唯袁樞、戴明說、孫承澤、李元鼎、王鵬沖、曹溶等人收藏的宋元名作多有他的鑒定題跋,他對同時的畫家也極為重視,盛贊莫是龍、張復、張宏、左楨與趙澄等人的畫作直追宋人,并四處搜求他們的畫作。翁萬戈舊藏的一套十八開的明人書畫扇冊,上款都是王鐸所題,應是他有意裝潢成冊的。或許受王鐸的啟發,周亮工也大量收藏時人畫作,并梓行《讀畫錄》一書。王時敏《跋周櫟園公祖時人畫冊后》有云:

少司農櫟園周公……于文章政事之余,又旁精畫道,流悅圖繪。凡海內縉紳韋布、道人衲子,從事丹青,寓興盤礴者,無不郵驛搜羅,重繭購索,積集有年,裝成凡二十冊,錦贉繡褫,標識其美,啟函披玩,如探玉圃珠林,詭態幻思,繽紛奪目。此固藝林盛事,非公托寄高遠,不能有此。

周亮工同樣將搜羅到的當代畫家作品裝裱成冊,其20冊的規模應遠超王鐸的庋藏。這些集冊為這個特殊的時代留下一份難得的檔案,明清易祚之后,周亮工的這一行為所體現的當代關懷,應不止耳目之玩而已。

周亮工與王鐸三弟王鑨、次子王無咎也是摯友。康熙五年(1666),王鑨以山東按察司僉事任提督學政,周亮工則任山東青州海道、江安儲糧道,二人為同官。四月七日,周亮工為王鑨《大愚集》作序,稱河南自王鐸繼起于李夢陽、何景明數君子之后,力洗前弊,悉出意匠,加之王鑨連鑣而起,二人如同陸機、陸云,振藻有所不同。并說:“予既親炙文安公,奉教有年,且與伯子學士藉茅同譜之歡非一日矣。今又與先生運邅回此中,揚扢風雅。予于先生伯仲紀群之間取益良厚。”可見王鐸父子兄弟一門,與周亮工皆為文藝之交。就在同一年,周亮工還與另外一位河南詩學后勁趙賓選王鐸、王鑨兄弟詩成《孟津詩》十八卷,周亮工于七月一日作序:

孟津詩者,合選孟津王文安公與其介弟學憲大愚先生詩也。文安以海涵地負之才,駘蕩縱橫,啟蟄振槁。其所著《擬山園集》傳播海內,海內之士聞風而興起者,亦既如岳之尚嵩、河之崇海矣。凡欲追溯風雅,自信陽、北地后,必推孟津。是時大愚先生接踵比肩,著作尤盛。

在序中,周亮工還聲稱“予夙嘗奉教于文安公,而又從大愚先生游且有年矣”,可見王鐸兄弟二人在詩文上都對周亮工有所影響。不過,周亮工認為王鐸詩集所收詩作太多,不利于傳播,“予鄉王覺斯先生詩凡百余卷,卷帙既多,每遂不能流傳。予欲刪為數卷以行,匆匆東行,不暇及矣”。《孟津詩》或即周亮工為王鐸兄弟詩集所作的刪節本。

總體上看,周亮工因與王鐸同鄉的關系,在崇禎十七年至順治二年、順治七年曾與王鐸有短暫但頻繁的交往。作為前輩的王鐸,一方面欣賞周亮工在詩文上所取得的成就,另一方面也向他灌輸以古邁俗的主張,鼓勵他踐行生創、深厚與奇古。而周亮工對王鐸的成就相當服膺,在王鐸去世之后,曾為其刪詩刊行,以促進廣泛的傳播,他的文藝觀念與實踐也深深打上王鐸的烙印。

二、王鐸與周亮工書法的“字體雜糅”

相較于詩歌與繪畫,王鐸與周亮工討論書法的材料甚為稀見,在一封寫給王弘撰的信中,周亮工曾有一段珍貴的回憶:“嘗記在都門語孟津先生曰:先生書從帖上寫下來,亮竟欲寫上帖去,先生為之絕倒。”意思是說,王鐸一生勤于臨帖,而周亮工不耐臨帖,于前人繼承不多,卻企望成為他人師法的對象,此語或暗示自己更具開創性。

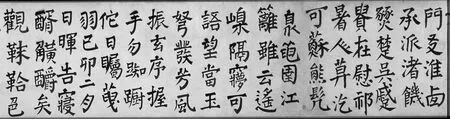

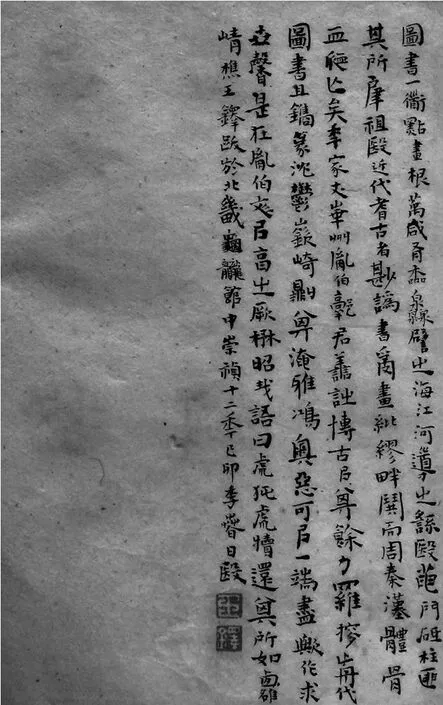

雖然傳之今日的周亮工書作在形跡上與王鐸差異甚大,但王鐸對周亮工仍深具啟發。周亮工收藏有王鐸的書畫,順治七年春,他至少從王鐸這里得到兩件行書大軸(圖1)和一件畫扇。周亮工的書法也有對王鐸亦步亦趨的一面,如《孟津詩序》乃據其書跡刊刻(圖2),是一筆純正的王鐸體。但本文探討的并非周亮工對王鐸書法的追慕,而是他們的書法所具有的共同特征——“字體雜糅”,或許這也是外界將他們的文藝都歸之于“奇怪”的原因之一。不過,同樣是字體雜糅,二人開辟的創作模式既有聯系又有區別。

圖2 周亮工 孟津詩序(局部) 清康熙五年王允明刻本 中國國家圖書館藏

在傳世的王鐸隸書、楷書與行楷作品中,有很多今天看來比較陌生的字形(或稱“字樣”),這些字形被時人稱為“奇字”,如李清曾說,王鐸“喜作詩文,中多奇字。每客過,則出而讀之,且讀且解,談宴無倦色”,因為奇字太多,以至對客讀己詩需要不斷加以解釋。王鐸在弘光朝位至次輔,票擬是日常工作,《平生壯觀》著錄一件他的小楷“票擬”,顧復稱其“端楷異常,無一筆古體奇字”,言下之意,王鐸平日所書頗雜“奇字”。不過,他人眼中的奇字,王鐸認為乃是正體,當日俗字洶洶,幾奪正體之席,而正體反被人“訝為奇字”。王鐸曾以答客問的方式表明自己的態度,認為當今“字之亡半也,不學者替而禍于點畫也,遵今之訛,猶尊鬼而不守其故”,使用訛字等于尊鬼,這是何等的罪責。王鐸一再聲明,他的努力并非務于奇怪,厭學者卻偏偏短之曰“好奇”,于是他不得不果斷回擊:“非好奇也,好古也!”

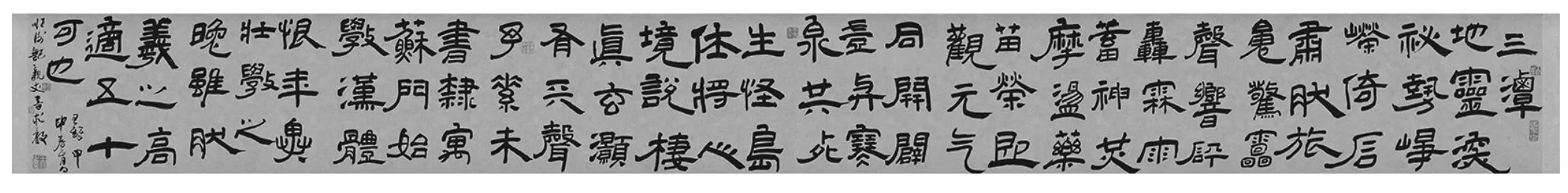

這里所說的“奇字”,其實就是古字。王鐸的楷書(包括行楷)創作,無論是豐碑大碣還是題跋數行,都有大量的古文、篆籀字形的隸化與楷化,或為整字,或為偏旁,從而發展出一種新奇的字樣面目。如崇禎十二年二月《贈王思任大楷卷》(圖3),“於”“賦”“哉”“以”“也”“友”“西”“貴在”“人”“莫”“蘇”“天”“發”“矚”“龍”等都是篆字楷寫。崇禎十六年避難于河南輝縣,王鐸開始學習漢隸,不過其《三潭詩卷》(圖4)仍是以隸體寫篆書字形,如“潭”“靈”“深”“石”“然”“驚”“雷”“神光”“即”“與”“寒”“共”“天”“予”“素”“書”“學”“異”等都從篆書化出,而非隸定之后的字形。

圖3 王鐸 贈王思任大楷卷(局部) 1639 紙本楷書 27×252cm 臺北石頭書屋藏

圖4 王鐸 三潭詩卷 1644綾本隸書 27×261cm 遼寧省博物館藏

表1 王鐸臨《蘭亭序》四種與王羲之《蘭亭序》(神龍本)字樣比較

王鐸書法創作上的字體雜糅,與他的文字學修養有密切關系。他認為,晚明字學荒蕪,日常用字“點畫邊傍,其訛也多”,乃是國運不振的先兆。在所輯《字牖》一書中,他曾經說道:

字學之研析者寡矣,毫厘之差,遂致謬戾。即經學之訛字訛句,不可勝數。蓋俗字、野字、吏書、商賈字及演義傳奇一種邪書,浸淫以奪正體。

在寫給戴明說的信中(圖5),他再一次強調:

圖5 王鐸 致戴明說札1646 紙本行草 二開,每開21×11cm 香港近墨堂書法研究基金會藏

《六書故》《說文》字皆有稽,所謂野字、吏書、市巷方言、稗官小說、僧道,稽諸經史,腓痹之疣耳。凡書,有經有外傳也,三教書皆然。

在王鐸看來,晚明的官府、商業、出版、市井日用各個階層的文字使用中都充斥著俗字,俗字挑釁正體的地位是社會風氣敗壞的重要表征。他的楷書中雜糅篆隸字形,是對俗書、邪書的糾正與對正體的提倡,是為了“崇正黜謬,共敦大雅之宗”。錢謙益在為王鐸志墓時,就特別提到他于六書之學有振起之功。

圖6 周亮工《情話軒近詩卷》的隸書 1660 紙本全卷207×19cm 山西博物院藏

周亮工認為,文徵明雖然書史聞名,但他的隸書學三國碑,方板無味,隆萬間的書家多學唐人,更是等諸自鄶。鄭簠取法《曹全碑》《禮器碑》獲得巨大成功,也與明人隸書劃出了一道鴻溝。雖然王鐸等人早就指出,唐代隸書遠不及漢隸古樸真淳,但此時這已不僅是一種觀念,更成為書家們的實踐。

圖7 周亮工 致某人札1661 紙本行楷 四開,每開26.2×24.2cm 故宮博物院藏

圖8 郭宗昌跋《屈原九歌圖》 1640 紙本隸書 全卷32.1×467.4cm 大都會藝術博物館藏

圖9 王鐸跋郭宗昌《松談閣印史》 1639 紙本小楷 13.8×10.5cm 上 海 楓江書屋藏

在前文引用的這封信中,周亮工認同郭宗昌以《禮器碑》為漢碑第一的看法。他十分推崇《禮器碑》,稱其為鐘繇手筆,認為對漢隸的復興具有重大意義。在寫給倪師留的一封信中,周亮工說:

《曹全碑》《禮器碑》都是最早對清初隸書產生重要影響的碑刻,周亮工將之視為“天留漢隸一線”,即通過對二碑的學習,漢隸可得以光大,文徵明以來的方板習氣可以得到根除。

康熙初年,書壇不僅出現了周亮工這樣的探索者,也有了王弘撰這樣的欣賞者,這說明此時涌現的新的書學資源,不斷刺激著書學觀念與創作實踐的新趨勢。盡管周亮工字體雜糅的實踐還遠稱不上凝練,但他打開了一扇遠比王鐸寬闊的大門。

圖10周亮工 秦淮同元潤賦之一軸 綾本行楷218.8×53.5cm故宮博物院藏

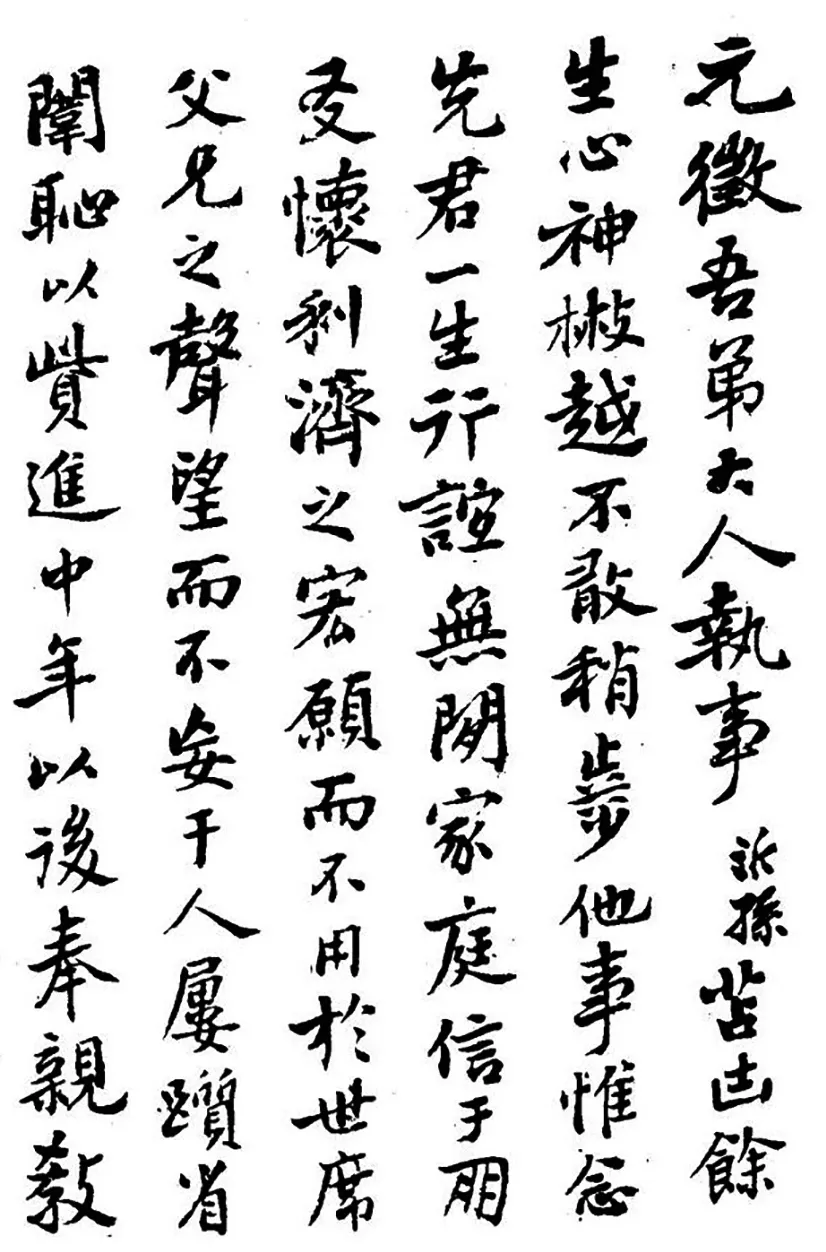

三、清代書法中的“字體雜糅”

毋庸置疑,明末清初出現的字體雜糅,是其時以古邁俗的書學追求的結果,但這種開放的字體意識為此后的書法探索提供了頗有價值的方向。如前文所述,王鐸與周亮工的書作雖然都有字體雜糅的現象,但其意涵并不完全相同,在觀念與形式上存在較大差異。在清代,這兩種創作模式也有著頗不相同的影響脈絡。

圖11 陳洪綬 陳老蓮詩翰(局部) 行書

自覺地通篇使用篆書楷寫,在晚清金石學家陳介祺那里表現得更為顯著。陳收藏的青銅器多而精,三代、秦漢古印也相當豐富,光緒初年已達七千余鈕。因為這些收藏,他主張以篆隸筆法結合金文字體來寫楷書,并認為:

圖12 陳介祺手稿 紙本行楷 二 開, 每 開23.2×106cm 上海博物館藏

圖13 楊沂孫 致元征札紙本行書 [陶湘編:《昭代名人尺牘小傳續集》,(臺灣)文海出版社1974年版]

圖14 鄧石如 四箴隸書四條屏(殘本) 紙本隸書安徽博物院藏

圖15 梅镠 致黃易札(局部) 1792 紙本行書 二開,每開17×24.8cm 故宮博物院藏

圖16 金農 游禪智寺詩軸 1721 紙本行楷 故宮博物院藏

圖17 趙之謙行書對聯 紙本行書 故宮博物院藏

雖說字體雜糅的創作方式濫觴于明末清初特殊的文化環境之中,但對這種趣味的建構并非某種機械的反應,而是文化精英們面對知識下行的威脅所做出的能動回應。明代中葉以來,江南市鎮民眾識字率大大提高,書法開始出現職業化的趨勢,這一趨勢在清代以后的發展更為迅猛,而擅長多種字體正是職業書家的一個重要標志。然而在文化精英們看來,字體涇渭分明會因易被辨別而顯得淺薄,他們要表現出對淺薄的拒絕,就必須拋棄常見的范本。對具有雜糅性質的過渡性字體的追求,其產生的形式具有濃厚的象征性,這種象征性歸并了一個時期的書法精英,因為“獨一無二”,他們的書寫與“常見”的書寫之間形成了難以逾越的界限。毋庸置疑,字體雜糅所帶來的特殊“古意”,在清代的書法人群中成為一種社會劃分。

余 論

在晚明以前,《六體千字文》的流行充分說明了字體之間涇渭分明的合法性。但在此后的書法史中,字體雜糅似乎更具文化優越性。本文在勾稽明末清初王鐸與周亮工文化交往的基礎之上,分析他們書法創作中的“字體雜糅”現象。作為同鄉后輩,周亮工顯然受到王鐸的影響,但他開辟出的創作模式與王鐸不盡相同。王鐸篆字楷寫的模式,在后世所吸引的是一些追求字樣古奧的書家,尤其是那些有古文字修養的書家,但從王鐸到容庚,其面貌并沒有特別的突破。而周亮工“以分為楷”的模式在清代碑學興起以后,新的視覺資源與美學風尚促使人們在篆隸之間、隸楷之間、隸行(草)之間、魏行(草)之間雜糅出更多新奇獨特的書法面貌。

20世紀以來,隨著戰國簡、漢簡、三國吳簡、敦煌寫經、殘紙的墨跡大量出土,介于篆隸、隸楷、隸草之間的字體之歷史面貌日益清晰,雖說書家有了更多可以取法的書學資源,但過渡性字體因邊界含糊而產生的陌生感日益降低,字體雜糅所能激發的想象力與創造力也逐漸衰歇。以篆隸與魏碑系統的用筆結構來書寫行草書的風氣亦轉變成“碑帖結合”的議題,康有為《致湯覺頓札》(圖18)有云:“吾頃所為書,頗欲集碑帖之成。以鄧張有碑而少帖,安吳純帖而無碑,千年南帖北碑劃成鴻溝,無能統一之者。吾今于三子外,集其成,庶統一之也。”康是晚清碑學理論與實踐中最為重要的人物,他雖有集大成的雄心,但碑學與帖學發展出了截然不同的美學、用筆方式乃至器具,因此他所說的“統一”始終傾向于前者,經典的行草書法帖只提供形態上的參考。

圖18 康有為 致湯覺頓札 約1916 紙本行書18×47cm