基于GIS 的武漢市長江新城地下空間資源質量評估

熊 峰,江 丹,吳品磊,龐設典,官善友

武漢市勘察設計有限公司,湖北 武漢 430022

0 引言

長江新城是武漢市政府規劃的一個新區,位于武漢市中北部的長江邊上,是武漢重點打造的“未來之星”. 2018—2019 年,對長江新城開展了空間、資源、環境、災害多要素城市地質調查,通過地質調查、鉆探、物探、測試等手段,查明了區域內土壤層、工程建設層、主要含水層等的地質結構和參數,在此基礎上開展了國土空間綜合評價,其中地下空間資源評價是一項重要內容. 本文以長江新城為例,建立一種科學、實用、便捷的城市地下空間資源質量評價體系,服務于長江新城地下空間規劃、建設.

地下空間開發是當下城市建設的熱點. 城市地下空間是寶貴的有限資源,規劃失誤和反復折騰必然造成巨大的浪費,充分利用地下空間需要科學系統地制定規劃[1-2]. 在開發利用地下空間時應全面考量其適宜性,實現綜合開發效益最大化[3-5].《城市地下空間規劃標準》[6]提出城市地下空間規劃和開發利用前應進行地下空間資源質量評估,且評估內容應包含但不限于自然因素、環境要素、人文要素和建設要素4 個方面. 目前地下空間評價方法主要為“GIS+綜合評價”,常涉及3 種模式:1)基于地質環境因素的評價[7-10];2)基于既有建筑影響和地質環境因素的評價[11-15];3)基于地質、既有建筑和開發利用效益的綜合評價[16-19].由于缺乏相關標準且各個地方實際情況差異較大,地下空間評價體系、方法等不盡相同,借鑒和使用起來較為困難.

本文的觀點是,服務于規劃、建設的地下空間資源質量評估所得的應是一種客觀的結果,僅與地下空間自身因素有關,而不考慮人為賦予的地下空間開發的價值效益. 因此,長江新城地下空間資源質量評價體系是基于上述第二種模式建立的.

1 研究區概況

長江新城地處武漢市北部,其范圍東至倒水河,西臨灄水河,南抵長江北岸,北達G318 高速公路,總面積550 km2. 地貌單元主要為沖湖積平原,分布于武湖周邊;沖積-堆積平原,主要分布于長江、倒水河、灄水河沿岸;剝蝕丘陵區,主要分布于研究區西側、北側.整體地勢起伏小,海拔高程一般在16~70 m 之間,表現為東南低,西北高. 構造活動較弱,主要受北西向的襄廣斷裂和北東向的長江斷裂影響. 地下水類型主要為松散巖類孔隙水、碎屑巖類孔隙裂隙水、巖漿巖-變質巖類裂隙水和碳酸鹽巖類巖溶裂隙水,相同含水層涌水量差異較大. 發育有碳酸鹽巖、碎屑巖、松散-密實砂土,少量凝灰巖、玄武巖和花崗巖,且基巖埋深一般在40 m 以內. 巖溶塌陷和地面沉降是區內的主要地質災害類型. 長江新城東南側和西南側各有一個垃圾填埋場,分別為岱山垃圾填埋場和陳家沖垃圾填埋場.

2 研究方法

2.1 開發深度分層

城市地下空間利用遵循分層利用、由淺入深的原則. 研究表明,多數城市常以15 m、30 m 為界將地下空間劃分為淺層、次淺層和深層[20].《城市地下空間規劃標準》對地下空間分層也有界定,分別以15 m、30 m、50 m 為界將地下空間劃分為淺層、次淺層、次深層和深層4 個層次.本次評價參照該標準進行淺層(0~15 m)、次淺層(15~30 m)、次深層(30~50 m)、深層(50~100 m)的分層評價. 顯然,深度越大,地質條件的可利用難度系數、地下工程施工和使用成本相應提高,地下空間質量水平相應降低. 有專家提出采用系數調節法對地下空間資源質量進行折減[21],為簡單起見,對地下0~100 m 范圍內的折減系數(αH)進行假定:

1)統一層內折減系數相同,且淺層折減系數為1(不折減);

2)折減系數是基于分層埋置深度H 的線性函數,即αH=1-H/1000,且H=0 時,αH=1.

根據上述,淺層(0~15 m)、次淺層(15~30 m)、次深層(30~50 m)和深層(50~100 m)的折減系數依次取值為1、0.85、0.7 和0.5.

2.2 適建性分區

現有的建筑、文物、生態及農業保護區等對地下空間影響較大,因此在進行地下空間質量評估前還應根據場地的實際情況開展適建性分區. 長江新城范圍地下空間適建性主要受地表及地下建筑影響. 將建筑物對地下空間資源的影響進行分級,并對不同深度、不同程度的影響進行分區,將評價范圍劃分為嚴重限制區、一般限制區和非限制區(詳見表1). 嚴重限制區的地下空間資源質量差;非限制區表示對地下空間開發無影響;一般限制區表示對地下空間開發有一定的影響,影響程度用折減系數αB表示,咨詢專家意見后,取αB=0.8.

表1 適建性分區參照表Table 1 Zoning of construction suitability

2.3 指標及權重確定

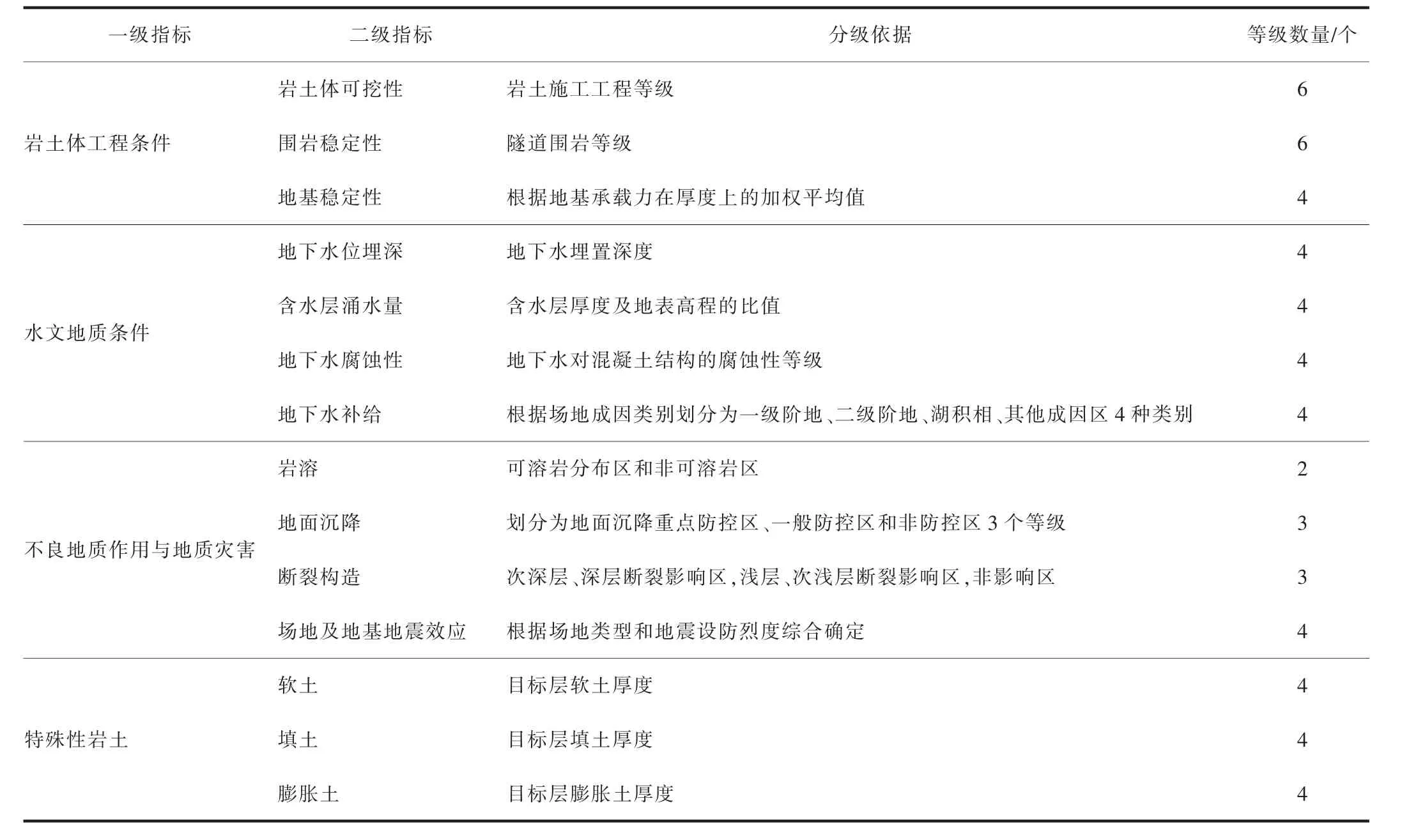

2.3.1 指標體系

指標體系的建立應遵循有針對性、普適性、數據易取得以及指標可量化原則[22]. 除了開挖深度和地上地下建設現狀因素,地下空間資源質量還受地形地貌、巖土體工程條件、水文地質、不良地質作用與災害、特殊性巖土等地質環境因素的影響. 由于長江新城地形起伏小且地形地貌對地下空間資源質量的影響多是綜合性的影響,與場地其他地質環境指標相關,為避免重復計算,盡量保證各指標因子的獨立性.

指標量化采用“分級-打分”的方法,即首先根據相關經驗、規范進行等級劃分,一般可劃分為4 個等級. 各級取值范圍分別為:優(0.75~1.00)、良(0.5~0.75)、中(0.25~0.50)、差(0~0.25). 然后,采用專家打分法,在各等級的取值范圍內確定得分值. 由于指標屬性的差異,各指標劃分存在等級數量不一的情況,此時應根據實際情況在0~1 范圍內等差取值,如表2 所示. 其中隧道圍巖等級和巖土施工工程等級分別參照《城市軌道交通巖土工程勘察規范》(GB 50307—2012)確定;地下水腐蝕性參照《巖土工程勘察規范》(GB 50021—2001)確定;地面沉降分區參照《武漢市深厚軟土區域市政與建筑工程地面沉降防控技術導則》,且地面沉降主要影響淺層、次淺層及次深層地下空間,對深層地下空間影響較小. 一般地,地表高程越低,地下水承壓性越高,含水層涌水量可根據含水層厚度和地表高程的比值綜合確定.

表2 指標體系及分級依據參照表Table 2 Index system and grading basis

2.3.2 指標權重

指標權重的確定擬采用層次分析法(AHP). 它是目前確立統計權數的最有效方法之一,應用十分廣泛[23],其原理是通過構建兩兩重要程度的判別矩陣,通過求取最大特征根對應的特征向量來確定各指標的權重. 本研究評價指標的權重值如表3 所示.

表3 指標權重計算匯總表Table 3 Calculation results of index weights

指標權重的計算結果顯示,對于長江新城地下空間資源質量影響較大的因素為建設現狀、開挖深度、圍巖穩定性、地下水涌水量、軟土、地下水位埋深、巖土體可挖性等.

2.4 地下空間資源質量評估

將各指標按照式(1)進行疊加計算,計算所得y值,按照淺層(0~15 m)、次淺層(15~30 m)、次深層(30~50 m)和深層(50~100 m)分別進行地下空間資源質量分區.

式中,y 表示地下空間資源質量值;αH、αB分別表示開發深度折減系數、建設現狀折減系數;wi表示指標i 的權重,參照表3;xi表示指標i 的量化值.

最后,根據y 值的大小,參照表4 對地下空間資源質量進行等級劃分.

表4 地下空間資源質量等級劃分表Table 4 Quality grading of underground space resources

3 結果與分析

根據上述評價方法,對長江新城不同深度范圍的地下空間資源質量劃分為“優、良、中、差”4 個等級. 評價結果如圖1 所示.

圖1 長江新城地下空間資源質量分區圖Fig. 1 Quality zoning map of underground spacer sources in Yangtze River Demonstration Districta—淺層(shallow level);b—次淺層(sub-shallow level);c—次深層(sub-deep level);d—深層(deep level);1—優(excellent);2—良(good);3—中(medium);4—差(poor);5—水域(waters)

評價結果顯示,長江新城地下空間資源質量的主要限制性因素是現有地下構筑物. 除此之外,西南側海拔較低,覆蓋層較厚,受長江影響,地下水作用強烈,巖土體工程質量較差,且在研究區西南角有巖溶發育,使地下空間開發難度增大,地下空間資源質量較差;東側和北側基巖埋深較淺,多為砂巖,圍巖及地基穩定性良好,且較容易開挖,不良地質作用及地質災害等不發育,地下空間開發難度較小,地下空間資源質量優. 地下空間資源質量優良的地區,地下空間開發不僅能節約成本,而且可以減少工程事故和災害,同等條件下,應優先布局;對于地下空間資源質量中等或差的區域,應首先弄清楚影響該區域的主要限制因素;對于嚴重限制區應采取避讓措施,對于深厚軟土、巖溶等地質環境條件限制區域應合理開發并制定有效的工程措施. 各分層的地下空間資源特征及開發利用建議詳見表5.

表5 地下空間資源質量特征及開發利用建議Table 5 Quality characteristics of underground space resources and development suggestions

4 結論與建議

本文在總結前人研究的基礎上,結合研究區實際情況,充分考慮影響長江新城地下空間資源質量的各種自身環境因素,開展地下空間資源質量評價,并進行資源質量等級劃分. 評價結果反映研究區內地下空間資源質量情況,揭示了地下空間開發過程中的主要限制因素,研究成果可為長江新城地下空間的合理開發利用提供科學支撐.

需要指出的是,要實現地下空間開發利用綜合效益最大化,單純地考慮地下空間資源質量是不夠的,還應結合區位、人口密度、土地價格、用地類型、軌道交通等需求性因素,評價地下空間開發的綜合效益. 因此,綜合地下空間資源質量和地下空間需求預測的適宜性評價方法是下一步亟待解決的課題.