毒蛇咬傷患者延續性護理評價指標體系的構建

邢靜靜,范明娜,徐 芬,應遜遜

(杭州市中醫院,浙江 杭州 310007)

毒蛇咬傷是臨床常見的急癥之一。患者被毒蛇咬傷后病情變化迅速,可出現全身中毒癥狀,導致嚴重后遺癥甚至死亡。我國每年被毒蛇咬傷者達10 萬人次,毒蛇傷致死者占5%~10%、致殘并喪失勞動能力者占25%~30%[1]。毒蛇咬傷引起的相關問題給個人、家庭、社會帶來了沉重的負擔。目前,我國對毒蛇咬傷的相關研究主要集中在院前程序化急救護理方案的構建[2-3]、中醫護理適宜技術的運用效果評價[4-5]與護理工作體會[6-8]及毒蛇咬傷患者知識認知度現狀[9]等方面,對患者出院后的延續護理關注較少。流行病學調查顯示,毒蛇咬傷一般集中在丘陵、林地等植被茂盛的地區,多見于夏秋季節,多在人們田間勞作或外出活動時發生[10]。浙江省因其地理風貌較適宜蛇類生存、繁殖,毒蛇咬傷的發病率相對較高。據2020 年蛇類醫藥學分類年會統計[11],浙江省每年有數千名毒蛇咬傷患者,大部分患者存在出院后護理不到位、隨診不及時、康復不被重視的問題;部分患者因后期治療的缺失造成肢體壞死、傷口感染等不良后果,導致再次入院。延續性護理是整體護理的一部分,既是住院護理的延伸,也是出院患者得到持續性保健的重要舉措。因此,本研究以浙江省《關于深化醫藥衛生體制改革的實施意見》[12]提出的出院患者延續護理政策為指引,基于2018 年中國蛇傷救治專家共識[13]擬定毒蛇咬傷患者延續性護理評價指標,旨在幫助毒蛇咬傷患者改善預后、降低再住院率和提高生活質量。

1 資料與方法

1.1 組建研究小組研究小組由4 名成員組成,包括主管護師2名,副主任護師2名。小組成員主要負責文獻檢索、專家遴選、指標的篩選與討論、編制及發放專家函詢表,回收函詢問卷并對專家函詢意見進行討論,錄入函詢結果并進行匯總分析。

1.2 文獻研究以“蛇咬傷/毒蛇咬傷”“護理/延續性護理”等為中文關鍵詞,在中國知網、萬方、重慶維普數據庫中進行檢索;以“Snake bite/Snake bites/Viper bite/Venomous snake bite”“nursing/continuity of care”等為英文關鍵詞,在Web of Science、PubMed、Medline、Cochrane Library 數據庫進行檢索。檢索年限2010年1月至2021 年6 月,文獻語種為中文和英文。文獻納入標準:①主題為毒蛇咬傷患者護理相關內容;②護理時間為患者出院后;③研究類型為臨床指南、系統評價、證據總結及專家共識。排除標準:①無法獲取全文的文獻;②重復發表的文獻。初步篩選出文獻46 篇,進一步通過閱讀標題、摘要刪除不符文獻20 篇,之后閱讀全文,最終納入相關文獻26 篇,其中中文20 篇、英文6篇。

1.3 初擬指標體系本研究小組成員以2018 年中國蛇傷救治專家共識[13]為指導,根據所查文獻、毒蛇咬傷患者救治的實踐經驗和指標納入標準擬定毒蛇咬傷患者出院延續護理評價指標體系。指標納入標準:①患者出院后的護理重點、難點;②各指標的評估、實施具有科學性、持續性和可獲得性。最終形成的毒蛇咬傷患者出院延續護理評價指標體系初稿包括3 項Ⅰ級指標(毒蛇咬傷患者的出院健康指導、居家護理指導及綜合性護理評估),14項Ⅱ級指標及44項Ⅲ級指標。

1.4 編制專家函詢問卷問卷包括3 個部分。第1 部分為問卷的目的、意義和知情同意書。第2 部分為問卷正文,請專家對指標的重要性及可操作性進行評價,評價意見采用Likert 5級評分,從“很不重要/無可操作性”至“很重要/很強的可操作性”分別計1~5分,問卷每項指標后均設有意見修改欄,供專家提供建議。第3 部分為專家一般資料調查表,包括專家的性別、年齡、學歷、職稱、研究領域、工作年限,專家對問卷內容的判斷依據及熟悉程度。判斷依據評分等級為大、中、小;熟悉程度為自評,包括很熟悉、較熟悉、一般熟悉、不太熟悉和不熟悉。

1.5 遴選函詢專家采用目的抽樣法遴選函詢專家。納入標準:①具有副高級及以上職稱的醫師或護士;②從事急危重癥、創傷外科、護理管理、護理教育、延續性護理相關工作及研究,并對毒蛇咬傷相關知識較為熟知;③具有10 年及以上相關工作經驗;④愿意參加本研究并積極配合問卷咨詢。排除未能在7 d 內填寫問卷并返回結果者。最終納入專家18名,男性3名,女性15 名;年齡35~46 歲,平均年齡(38.23±3.56)歲;工作年限10~26 年,平均工作年限(18.53±3.41)年;本科7名,碩士10 名,博士1 名;副高級職稱11 名,正高級職稱7 名;醫師4 名(包括創傷外科醫師3 名、重癥醫學科醫師1 名),護士14 名(包括護理管理者4 名、創傷外科護士5名、重癥監護科護士3名、急診科護士2名)。

1.6 發放函詢問卷研究小組成員于2020 年1—6 月通過電子郵件形式進行了兩輪專家函詢。每輪給予專家1周的回復時間。第1輪問卷回收后,研究小組成員對函詢結果進行整理和分析,結合專家意見,刪除重要性賦值均數<3.50、滿分比<0.15 且變異系數>0.30 的指標[14],并對問卷內容進行修訂后形成第2 輪專家函詢問卷。2次問卷發放間隔時間為4周。

1.7 統計學方法采用SPSS 21.0 統計軟件進行數據分析。符合正態分布的計量資料采用均數±標準差描述,計數資料采用頻數、構成比描述;專家積極性采用問卷的有效回收率和提出意見專家的百分比描述;專家意見的一致程度以各項指標重要性、可操作性賦值得分的均數及變異系數表示;專家權威性用專家權威系數(Cr)表示,專家權威系數=(專家熟悉程度+專家判斷系數)/2;專家意見的協調程度采用肯德爾和諧系數(Kendall’W)表示;均以P<0.05 視為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 專家積極性及權威性本研究兩輪專家函詢的問卷有效回收率均為100%。兩輪分別有14 名(77.8%)及3 名(16.7%)專家提出修改建議或指導意見,說明專家參與本研究的積極性均較高。兩輪函詢專家權威系數分別為0.829 和0.849,說明專家的權威性較高。

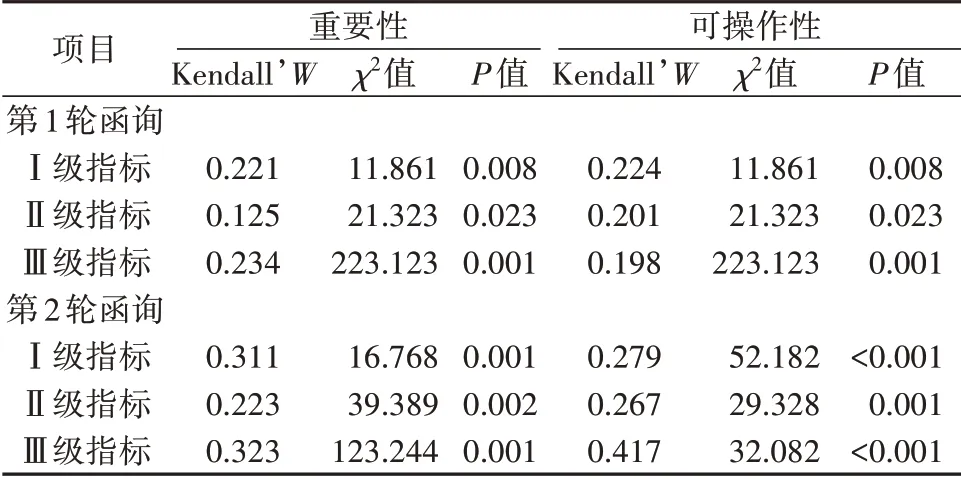

2.2 專家意見集中程度及協調程度45 項Ⅲ級指標重要程度賦值均分為4.12~5.00、變異系數為0~0.25,可操作性賦值均分為4.25~5.00 分、變異系數為0~0.24,表明專家對各指標的意見較集中。兩輪專家函詢的肯德爾和諧系數見表1。

表1 兩輪函詢專家意見的協調程度

2.3 毒蛇咬傷患者延續性護理評價指標體系的內容經過兩輪專家函詢,根據指標納入標準、專家意見及小組成員討論確定最終指標體系,包括3 項Ⅰ級指標、15項Ⅱ級指標和45項Ⅲ級指標。各級指標的重要性及可操作性評分及變異系數詳見表2。第1 輪專家函詢后,增加1項Ⅱ級指標、2項Ⅲ級指標。具體為:Ⅰ級指標“毒蛇咬傷患者出院健康指導”下增加Ⅱ級指標“心理護理”和Ⅲ級指標“家庭支持系統”“心理創傷評估”。“家庭支持系統”旨在了解患者的經濟狀況對治療的影響;“心理創傷評估”關注患者創傷后的精神狀態,通過評估患者心理變化趨勢以更好地實施個體化延續性護理。根據第2 輪專家函詢意見,修改1 項Ⅲ級指標、刪除1 項Ⅲ級指標。具體為:Ⅲ級指標“正確測量傷肢的周長(如腿圍或臂圍)”改為“正確測量傷肢的周長(如腿圍或臂圍),測腫脹最明顯處,并用記號筆標記,發送至延續性護理隨訪微信群”;刪除I 級指標“毒蛇咬傷患者綜合性護理評估”下的Ⅲ級指標“飲食記錄”,因與I 級指標“居家護理指導”下的Ⅱ級指標“飲食及大小便”有重復。

表2 毒蛇咬傷患者延續性護理評價指標體系各級指標評分情況

續表

3 討論

3.1 構建毒蛇咬傷延續性護理評價指標體系的必要性研究組成員在前期對患者毒蛇咬傷的預防處理及院前急救知識進行調查發現,毒蛇傷患者存在對毒蛇習性了解情況不樂觀、采取防護措施不到位、急救處理不科學、傷后護理不了解等問題[6-9]。因此,僅通過住院期間對患者進行護理健康宣教以提高患者對毒蛇咬傷的預防和護理知識是不夠的,應將對毒蛇咬傷患者的健康宣教延續至患者出院后的日常生活中,以進一步提高患者及其親屬、朋友的防護意識,避免或減少再次被毒蛇咬傷。東南亞地區毒蛇咬傷管理指南[15]也強調了毒蛇咬傷患者出院后延續護理的重要性。在全世界致力于改善患者出院后生活質量的大背景下,患者出院后護理的協調性和連續性逐漸受到重視[16-17],對改善患者預后、促進患者康復、提高患者生活質量、降低再住院率及衛生服務成本均具有十分重要的意義。如何提高患者出院后延續護理效果,降低患者的致殘率,減少并發癥,提高生存質量,已成為當下研究熱點[18-20]。毒蛇咬傷患者病情不穩定,實際住院時間短,出院后存在潛在安全風險。因此,為毒蛇咬傷出院患者提供延續護理服務具有重要意義。

3.2 毒蛇咬傷患者延續性護理評價指標體系的科學性本研究結果顯示,兩輪專家函詢問卷有效回收率均為100%,表明專家參與本研究的積極性較高。本研究選取的18 名函詢專家在創傷外科、急危重癥及毒蛇咬傷護理領域經驗豐富,61.11%的專家工作年限超過20 年,函詢專家職稱均為副高及以上,且兩輪專家函詢分別有14 名(77.8%)和3 名(16.7%)專家提出指導意見,確保了評價指標的科學性。德爾菲法中專家權威系數≥0.70時,一般認為專家意見權威程度和可行程度高[14]。本研究兩輪專家函詢權威系數分別為0.827和0.849,表明本研究專家的權威程度較高。本研究結果顯示,毒蛇咬傷患者延續性護理評價指標的重要性及可操作性的賦值均>4.00 分,且變異系數均<0.25,肯德爾和諧系數經統計分析均具有統計學意義(P<0.05),說明專家意見集中程度高、一致性好。因此,本研究構建的毒蛇咬傷患者延續性護理評價指標體系科學、可信,可用于指導毒蛇咬傷患者延續性護理,值得臨床廣泛應用和推廣。

3.3 毒蛇咬傷延續性護理評價指標體系的分析本研究以2018 年中國蛇傷救治專家共識[13]為指導,在文獻研究的基礎上,通過專家咨詢構建毒蛇咬傷患者延續性護理評價指標體系。最終形成包含3 項Ⅰ級指標、15項Ⅱ級指標及45項Ⅲ級指標的延續性護理評價指標體系。其中,3 項Ⅰ級指標分別為毒蛇咬傷患者出院健康指導、毒蛇咬傷患者居家護理指導、毒蛇咬傷患者綜合性護理評估。“毒蛇咬傷患者出院健康指導”全面梳理毒蛇咬傷患者出院后的注意事項及需要掌握的健康知識,并且關注到患者創傷后心理建設,強化患者出院后的健康教育工作。“毒蛇咬傷居家護理指導”從患者主觀感受、傷口觀察等方面出發,監督和指導患者對疾病進行觀察及護理、及時有效處理異常情況,并通過飲食和功能鍛煉指導及大小便觀察幫助患者建立健康行為,促進患者康復。“毒蛇咬傷患者綜合性護理評估”相關指標由護理人員填寫,旨在動態評估患者對毒蛇咬傷自我防護、居家護理能力及康復情況,是對其他2項Ⅰ級指標結果的驗證。3項Ⅰ級指標層層遞進、動態影響,是一個相對完整的有機體,體現了延續性護理的內涵。

4 小結

本研究以2018 年中國蛇傷救治專家共識為指導,以循證研究方法為依托,采用專家咨詢法構建了毒蛇咬傷患者延續性護理評價指標體系,具有一定的科學性和可操作性,為毒蛇咬傷患者實施延續性護理提供了參考依據。為強調延續性護理,該指標體系中未包含毒蛇咬傷患者住院時常規護理內容,出院患者要結合住院期間的具體情況進行居家照護;此外,本研究所構建的指標較多涉及微信、視頻隨訪內容,隨訪前需要評估患者患者的文化程度和對手機等電子設備的使用熟練程度,讓其能更好地配合并接受延續性護理。后續研究擬將該指標體系應用于臨床實踐,并針對發現的問題進行持續優化以完善毒蛇咬傷患者延續性護理評價指標。