攝影的特性:人文主義還是物質主義?

[法]弗朗索瓦·蘇拉熱

什么是一張照片?“什么使得”一件東西是一張照片?在一張照片中,什么東西是屬于攝影的?換句話說,什么是“攝影性”?“攝影性”這一概念指的是攝影中屬于攝影的東西。然而,我們可以為其添加第二項特征,令其與托多羅夫在《詩性》中所討論的“文學性”成為平行物。托多羅夫認為,結構主義科學“不再關心真實的文學,而是潛在的文學,或者換句話說,這個成就文學事實所具備的獨特性、文學性的這項抽象特性”。因此,攝影性指的是這樣一項抽象特性:成就同時指向無藝術與藝術攝影的攝影事實中所蘊含的獨特性。然而,在托多羅夫的論調中,還有更有意思的一點值得注意:我們借攝影性的概念,可以不僅關心真實的攝影,同時關心潛在的攝影,甚至攝影的潛在性。然而,恰巧的是,攝影性的特征之一便是未完結性,即擁有一項向無限一直拓展延伸的潛力——因此,攝影是具有強大可能性的藝術。

當我們研究一張照片的物質性時,我們首先面臨的是其不可定義的問題。照片可以由無數的物質構成,甚至更加不可思議的是,它可以只以光的狀態而存在,如幻燈片的情況。從物質層面上來說,一張投射在屏幕上的幻燈片與一張印在書里的照片有何相同之處?似乎并沒有。另外,在幻燈片的情況中,照片是什么?是幻燈片本身還是投射的圖像?同樣,我們能夠認為照片是負片呢,還是由此制作的物理圖像呢?所有這些都構成問題。

為了解決這個難題,我們需要進行轉移:從結果,即制作的照片、幻燈片投射的圖像,轉換至最初的模子,即負片、幻燈片以及從中獲得的產品之間的關系上。這個關系是攝影性的特征之一。需要注意的是,“這項特性不指向任何一項材料,或任何一種形式類型,或任何一個存在物,而是指向潛在的無限性所占據的一種關系”。在后者具體的實現中,它從來不是必然的,而是屬于從一些可能性向某一真實,即某一張特定照片的選擇上的轉移與轉化。

一張照片的完成需要三個步驟:攝影行為、負片獲取及負片加工。

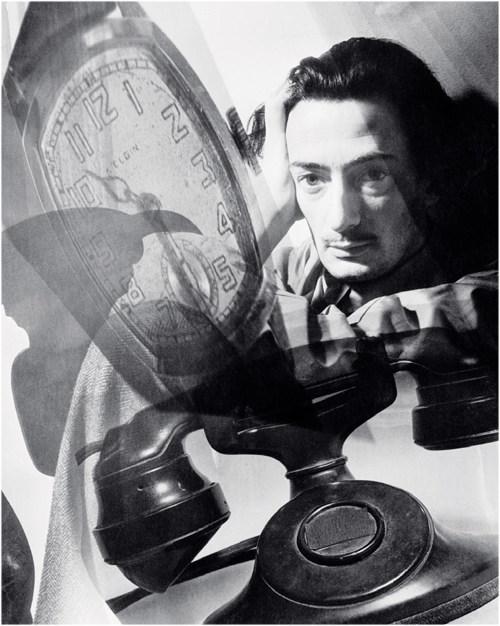

在“攝影行為”中,攝影師按下開關,于是打開了照相機的快門,快門當然可以自動打開,但問題的關鍵不在此,而是在于:照片被暴露在光線下,如此一來,空白膠片被轉變了,并成了被曝光和曬印的膠片。

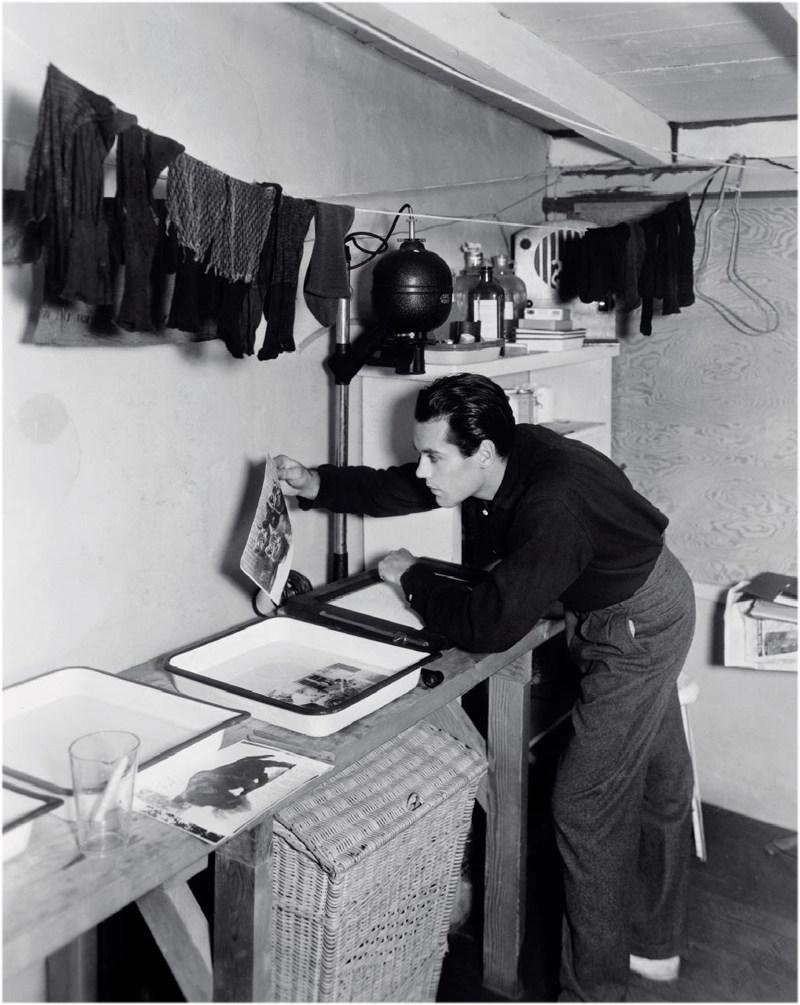

第二步是“負片獲取”:這一步在于將曝光的膠片轉為負片。這便是由五個步驟組成的沖片過程:將鹵化銀轉化為金屬銀的顯影,加入停顯液,定影,水洗以及晾干。我們因此得到一份未來照片的“模子”。除去例外或人為刻意干預的情況,這個模子不會再發生變化了,盡管在之后制作照片的過程中,光線會在它身上以各種方式穿過。

第三步可以進行了:沖印照片,我們稱之為“負片加工”,即負片變為照片本身的過程。

通常情況下,攝影師選擇構成負片的其中一個取景,并進行如下六項操作:一般情況下,借一個放大機,攝影師將選好的取景置于調焦面板下,并對感光相紙進行曝光。這次輪到相紙顯影,被浸入停顯液,之后定影、水洗、晾干——我們便有了照片。

我們注意到前兩個步驟與第三個步驟之間構成了完美的平行對照。它們共同存在著六項為二者定性的共同操作:曝光,顯影,停影,定影,水洗,晾干。我們因此需要區別兩種分析與思考攝影師工作的方式:第一種是在攝影行為與暗房內的操作之間構建斷裂。第二種則是在攝影行為與負片獲取、負片加工之間構建一種斷裂。

問題便在于此:我們在對攝影進行分析時,或可從攝影師主體的經歷入手,或從攝影的程序入手。與此相對應地,我們或者可以從人文主義的研究方法切入,即與攝影師這個人——人與機器的時間,隨后是人與暗房的時間——相關的研究方法。或者,我們還可以從唯物主義的研究方法入手,即與攝影器材——從第一次曝光到晾干負片,第二次曝光到晾干照片——相關的研究方法。