針刺聯合中藥治療血虛風燥型特應性皮炎患者的效果觀察

姚兆銀,馮耀文,陳紅柏

(陽江市中醫醫院皮膚科,廣東 陽江 529500)

特應性皮炎(AD)為臨床常見的一種炎癥性、慢性皮膚病,其主要表現為皮膚頑固性瘙癢、濕疹樣皮損、皮膚苔蘚化或結痂等,具有反復發作、遷延難愈等特點,嚴重影響患者生活質量[1]。祖國醫學將AD歸為“血風瘡”等范疇,其中常見證型為血虛風燥型,其主要由心火亢盛、脾失健運、外感風邪所致,故臨床治療應以祛風止癢、健脾養血為原則[2]。針刺具有祛風活血、健脾和胃之效;健脾祛風湯由玉屏風散化裁而來,有祛風止癢、除濕健脾作用。但臨床關于二者聯合應用于AD中的相關報道甚少[3]。基于此,本研究旨在探討針刺聯合中藥治療血虛風燥型特應性皮炎患者的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年3月至2021年4月廣東省陽江市中醫醫院收治的血虛風燥型AD患者102例,按照隨機數字表法分為研究組和對照組,每組各51例。研究組女28例,男23例;年齡13~38歲,平均(25.46±3.15)歲;病程1~12年,平均(8.36±2.21)年。對照組女25例,男26例;年齡15~40歲,平均(25.68±3.33)歲;病程1~13年,平均(8.41±2.37)年。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經本醫院醫學倫理委員會審核批準。

納入標準。符合上述中西醫診斷標準;患者自愿簽署知情同意書;入組前3個月內未使用激素或抗組胺類藥物治療。

排除標準:過敏體質;伴有認知功能及精神障礙者;合并呼吸、肝腎、造血、心腦等原發性疾病;哺乳或妊娠期婦女;合并其他皮膚病或感染性疾病。

1.2 診斷標準

西醫符合《中國特應性皮炎診療指南(2020版)》[4]中相關診斷標準。中醫符合《中藥新藥臨床研究指導原則》[5]中血虛風燥型辨證標準。主癥:①皮膚劇烈瘙癢、干燥;②皮膚有抓痕、血痂;③皮膚肥厚、粗糙,苔蘚化;④病程久、反復發作。次癥:①面色暗淡、發黃;②便溏、便秘;③食后腹脹,不消化。舌脈象:舌苔白、質淡;脈滑。符合上述主癥3項及次癥2項即可確診。

1.3 方法

對照組予以健脾祛風湯治療,組方包括白蘚皮、雞血藤、制首烏、當歸、生地各20 g,防風25 g,蒺藜10 g,甘草、白術、黨參各15 g。隨癥加減:瘙癢劇烈者加皂刺、蜂房各10 g;鱗屑較多者加麥冬、沙參各10 g。水煎取汁,1劑/d,200 ml/次,分2次于早晚溫服,28 d為1個療程。在此基礎上,研究組加用針刺治療,選取照海、關元、內關、血海、陰陵泉、三陰交、曲池為主穴。隨癥加減:大便秘結者加支溝穴;瘙癢嚴重者加風池穴;食欲不振者加中脘穴。根據《嶺南陳氏針法》對上述穴位進行針灸。取患者仰臥位,對針灸穴位常規消毒后,選用華佗牌0.3 mm×50 mm一次性無菌針灸針(蘇州醫療用品有限公司生產),快速將針旋轉刺入上述穴位0.5~1.0寸,得氣后實施平補平瀉法,留針30 min后起針,1次/2 d,28 d為1個療程。兩組均連續治療3個療程。

1.4 觀察指標

①臨床療效:治療3個療程后評估兩組臨床療效[5]。治療后瘙癢消失,皮損消退,中醫證候積分減少≥90%為治愈;瘙癢明顯減輕,皮損明顯改善,中醫證候積分減少60%~89%為顯效;瘙癢明顯減輕,皮損有所改善,中醫證候積分減少20%~59%為有效;上述癥狀無改善,甚至加重,中醫證候積分減少<20%為無效。總有效率=(治愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。②病情變化情況:使用AD皮損評分指數(SCORAD)[6]評估兩組治療前、治療3個療程后病情變化。該評分內容包括皮損嚴重程度、皮損范圍、瘙癢及睡眠3個指標,總分為0~103分,得分越高提示病情程度越嚴重。③生活質量:采用本院自制生活質量調查表(量表重測信度為0.741)對兩組治療前、治療3個療程后生活質量進行評估。該量表包括人際關系、自覺癥狀、日常活動等6個方面,均采用0~5級評分,得分越高提示患者生活質量越差。

1.5 統計學方法

2 結果

2.1 臨床療效

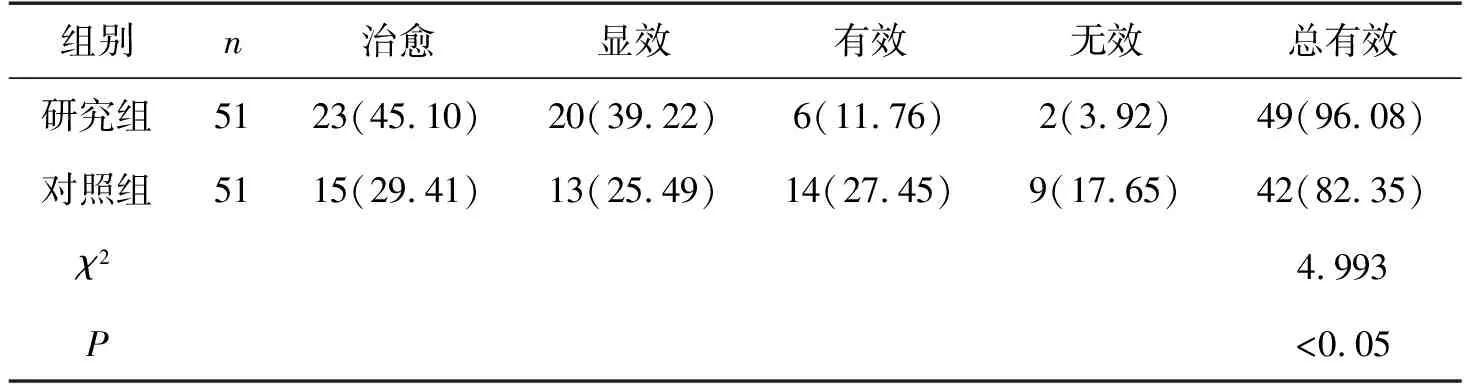

研究組總有效率高于對照組,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組臨床療效比較(n,%)

2.2 病情變化情況

治療后,兩組SCORAD評分均降低,且研究組低于對照組,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組SCORAD評分比較(分

2.3 生活質量

治療后,兩組生活質量評分均降低,且研究組低于對照組,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組生活質量評分比較(分

3 討論

近年來,隨著臨床對AD發病機制與病因的不斷深入研究,對于該病的治療方法層出不窮,但是病情反復、皮膚增厚、瘙癢等癥狀仍是治療難題。相關研究指出,采用刺絡拔罐、針灸等中醫外治方法及中藥外用、內服手段,與辨證論治相結合,可更好地改善患者臨床癥狀,提高其生活質量[7]。

祖國醫學認為血虛風燥型AD的病機為心火旺、脾胃虛,故臨床治療應以祛風止癢、養血潤燥為原則。健脾祛風湯中白術可健脾益氣、燥濕利水,黨參可益氣生津、補中和胃,二者配伍可益氣養血、健脾除濕;當歸可活血養血,生地可生津活血、潤燥清熱,二者共用可達潤燥養血之效;制首烏可養血寧神、解毒散結,雞血藤可養血活絡,二者共用可通絡活血;白蘚皮可止癢祛風,蒺藜可疏表平肝,防風可散風勝濕,三者配伍可止癢祛濕;甘草可解毒清熱、健脾補氣,并可調和諸藥。諸藥聯用共奏養血除濕、祛風止癢、健脾潤燥之功[8]。針刺陰陵泉穴有補氣血、利除濕、養肌膚之效,針刺曲池穴有清熱疏經、解表通絡之效,上述兩穴共用具有解表止癢、祛風清熱之效;針刺關元穴有培元補腎、清火固本之效,針刺三陰交穴有通經絡、補脾胃、調沖任之效,針刺照海穴有滋陰益氣之效,上述三穴配伍可滋陰益氣、健脾通絡;針刺血海穴有滋陰養血、潤燥祛風之效。針刺上述諸穴共奏祛風活血、健脾和胃之功[9]。本研究結果顯示,治療3個療程后,研究組總有效率較對照組高,SCORAD評分、生活質量評分均較對照組低,提示血虛風燥型AD患者予以針刺聯合中藥治療可提高其臨床療效,減輕臨床癥狀,提高患者生活質量。現代藥理研究表明[10-11],健脾祛風湯中雞血藤、當歸等活血藥物可促進血液循環,起到抗炎效果,進而促進皮損修復;生地中含有的氨基酸、維生素A等有效成分,有促進組織修復、抑制血管炎性、提高機體免疫功能等作用,可改善皮損。針刺與中藥健脾祛風湯聯合使用可發揮協同作用,達到標本兼治目的,可增強治療效果,改善患者臨床癥狀,進而提高其生活質量。

綜上所述,針刺聯合中藥治療可提高血虛風燥型AD患者臨床療效,減輕臨床癥狀,提高其生活質量。