虛擬旅游體驗對實地旅游意向的影響

郝德霖

摘 要:隨著信息技術(shù)與旅游產(chǎn)業(yè)的深度融合,旅游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營模式發(fā)生深刻改變,“虛擬旅游”也應(yīng)運而生。本研究主要采用定量研究,基于相關(guān)理論構(gòu)建模型,針對虛擬旅游體驗對實地旅游意向的影響,提出8條研究假設(shè),并進行問卷設(shè)計與數(shù)據(jù)收集,運用SPSS 23.0和AMOS 26.0統(tǒng)計分析軟件,分析處理獲得的數(shù)據(jù),最終用結(jié)構(gòu)方程模型進行假設(shè)檢驗,進而提出優(yōu)化建議。

關(guān)鍵詞:虛擬旅游;旅游體驗;實地旅游意向

中圖分類號:F592 文獻標(biāo)識碼:A

中國在線旅游市場的商機巨大。然而,在線旅游市場門檻比較低,開拓市場的難度不大,導(dǎo)致該行業(yè)的競爭日益激烈。伴隨著旅游信息化發(fā)展與虛擬現(xiàn)實技術(shù)的不斷完善,虛擬旅游的研究逐漸成為研究熱點,需要不斷挖掘其社會價值和深化其發(fā)展方向[1]。因此,本研究探究虛擬旅游體驗對實地旅游意向的影響,能夠擴大虛擬旅游研究領(lǐng)域和范圍,具有重要意義與顯著價值。

(一)虛擬旅游

所謂虛擬旅游,指的是建立在現(xiàn)實旅游景觀基礎(chǔ)上,利用虛擬現(xiàn)實技術(shù),通過模擬或超現(xiàn)實景,構(gòu)建一個虛擬的三維立體旅游環(huán)境的過程,讓游客足不出戶,就能在三維立體的虛擬環(huán)境中游覽遙在萬里之外的風(fēng)光美景,形象逼真,細致生動。本研究將虛擬旅游定義為是利用移動互聯(lián)技術(shù),借助智能終端,搭建旅游信息展示平臺,繼而形成具有時間和空間“免疫”特點的虛擬環(huán)境[2],為游客提供線上旅游平臺和線下旅游指導(dǎo)的“新鮮”旅游方式。

(二)旅游體驗

旅游體驗是旅游個體通過與外部世界取得聯(lián)系,從而改變并調(diào)整其心理狀態(tài)結(jié)構(gòu)的過程,也是在旅游中借助于觀賞、交往、模仿和消費等活動形式實現(xiàn)的一個時序過程。Bogicevic Vanja等將旅游體驗定義為游客在旅游活動中產(chǎn)生的情感、認知和行為上的主觀評價和經(jīng)歷[1];妥艷媜、陳曄提出游客更注重旅游消費的價值和品質(zhì)、旅游體驗的沉浸和品質(zhì)[3]。本研究將旅游體驗定義為游客在游覽旅游目的地、感受旅游產(chǎn)品、融入目的地的過程中的主觀感受。

相比于其他產(chǎn)品屬性而言,虛擬旅游新奇的、獨特的屬性對感知質(zhì)量的影響更強。而虛擬旅游不同于普通商品或產(chǎn)品,其具有信息、社交和技術(shù)屬性。由此提出虛擬旅游屬性與旅游者感知的關(guān)系假設(shè)。

H1:虛擬旅游的信息屬性對旅游者的功能感知有顯著的正向影響。

H2:虛擬旅游的信息屬性對旅游者的心理感知有顯著的正向影響。

H3:虛擬旅游的社交屬性對旅游者的功能感知有顯著的正向影響。

H4:虛擬旅游的社交屬性對旅游者的心理感知有顯著的正向影響。

H5:虛擬旅游的技術(shù)屬性對旅游者的功能感知有顯著的正向影響。

H6:虛擬旅游的技術(shù)屬性對旅游者的心理感知有顯著的正向影響。

旅游者從功能感知、心理感知兩個維度感知獲益程度,促使旅游者以積極的態(tài)度參與實地旅游。由此提出虛擬旅游參與者感知與實地旅游意向的關(guān)系假設(shè)。

H7:虛擬旅游參與者的功能感知對其實地旅游意向有顯著的正向影響。

H8:虛擬旅游參與者的心理感知對其實地旅游意向有顯著的正向影響。

(一)問卷設(shè)計

除人口統(tǒng)計變量外,問卷中的所有題項均采用李克特七點量表(7-point Likert scale)測度其值,分值從1至7,分別表示“非常不同意”“不同意”“比較不同意”“一般”“比較同意”“同意”“非常同意”,分值越高表明評價越高。

(二)數(shù)據(jù)收集

本研究采用隨機分層抽樣方法,為了更加快捷和保證數(shù)據(jù)的廣泛性,并消除受試者的心理抵觸,通過問卷星和交流群在網(wǎng)上發(fā)放問卷,最終共收集樣本347份。仔細篩選剔除IP重復(fù)、填寫時間過短、大量重復(fù)選擇等無效問卷后,最終回收有效樣本320份,有效回收率約為92.22%。

將收集的320份數(shù)據(jù)處理后,采用SPSS 23.0和AMOS 26.0軟件對數(shù)據(jù)進行分析,驗證本研究提出的研究假設(shè)。其中,本研究使用SPSS進行探索性因子分析和信度分析,運用AMOS進行驗證性因子分析、效度分析與假設(shè)檢驗。

(一)信效度檢驗

1.探索性因子分析

在本項研究中,通過KMO抽樣適合性檢驗與Bartlett’s球形檢驗發(fā)現(xiàn):檢驗變量之間偏相關(guān)性的KMO值為0.919,Bartlett’s球形檢驗的顯著性水平為0.000,小于0.01,所有問項因子載荷都大于0.6,累計解釋總方差為69.493%,說明本量表適合進行探索性因子分析。通過觀察旋轉(zhuǎn)后的成長矩陣,本研究將25個觀測變量劃分為6類,分別是信息屬性、社交屬性、技術(shù)屬性、功能感知、心理感知和實地旅游意向(見表1)。

2.信度與效度分析

(1)信度分析

鑒于問卷在回收與測量中會產(chǎn)生誤差,為保證各個變量在同一維度下具有內(nèi)部一致性,使用SPSS計算克朗巴哈系數(shù)(Cronbach’s α),進行信度分析。結(jié)果表明,所有問項的修正相關(guān)系數(shù)均大于0.4的臨界值,且所有變量的α系數(shù)均大于0.7的臨界值,各維度的α值均大于0.8,因此,量表有著較好的內(nèi)部一致性。

(2)效度分析

本研究使用AMOS 26.0軟件對量表進行驗證性因子分析。如表1所示,各個變量對應(yīng)各個問項的標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)均滿足大于0.6的判斷標(biāo)準(zhǔn),說明各個變量對應(yīng)的問項均具有很高的代表性;另外各個變量的平均提煉方差(AVE)值在0.549~0.628,均大于理想值0.5;且組合信度(composite reliability,CR)值在0.830~0.894,高于0.6的臨界值,因此,量表具有良好的聚合效度。

(二)假設(shè)分析

1.擬合優(yōu)度檢驗

卡方自由度x2/df=1.054,小于3,適配理想;相對擬合指數(shù)CFI=0.996,大于0.9,結(jié)果適配良好;近似誤差均方根RMSEA=0.013,小于0.05,適配理想;塔克劉易斯指數(shù)TLI=0.996,大于0.9,結(jié)果適配良好;規(guī)范擬合指數(shù)NFI=0.938,大于0.9,結(jié)果適配良好;遞增擬合指數(shù)IFI=0.996,大于0.9,結(jié)果適配良好。所有指標(biāo)均符合判斷標(biāo)準(zhǔn),表明結(jié)構(gòu)模型擬合度良好。

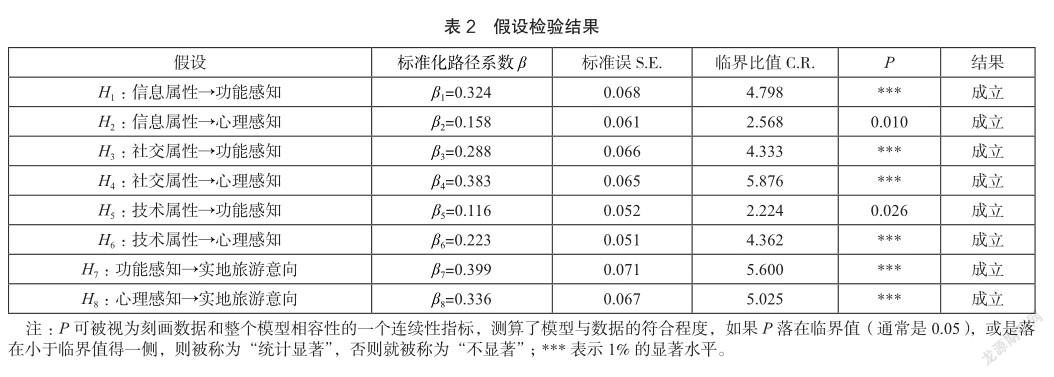

2.假設(shè)檢驗

本研究主要采用AMOS 26.0統(tǒng)計分析軟件,運用結(jié)構(gòu)方程模型加以驗證分析,之后繼續(xù)進行假設(shè)檢驗分析(見表2),最終發(fā)現(xiàn)H1、H2、H3、H4、H5、H6、H7、H8均成立。

(一)提高旅游信息發(fā)布的時效性和準(zhǔn)確性

首先,需要提供高質(zhì)量且及時更新的信息,內(nèi)容應(yīng)結(jié)合旅游特點,以原創(chuàng)內(nèi)容為抓手,適當(dāng)轉(zhuǎn)載當(dāng)前的旅游熱點話題。其次,旅游商家可以增加相關(guān)虛擬旅游體驗活動,提高體驗感知和質(zhì)量,以達到旅游營銷的目的。再次,游客在高度碎片化、移動化的時代,迫切需要有特色、有內(nèi)容的產(chǎn)品和服務(wù)[4],因此,要適當(dāng)提供給旅游者個性化的旅游方案,滿足游客的個性化、多樣化需求。

(二)完善人際溝通服務(wù)功能

人際溝通是虛擬旅游參與者在網(wǎng)上進行個性互動、意見反饋等交流的基礎(chǔ)。當(dāng)前,旅游者不再是被動接收信息的一方,而逐漸開始主動索取和發(fā)布信息。本研究的結(jié)果表明,虛擬旅游的社交屬性對其功能和心理感知都有顯著正向影響,游客參與虛擬旅游的動機是多樣化需求的表達與滿足[5]。因此,良好的虛擬旅游平臺應(yīng)該完善人際溝通服務(wù)功能,為虛擬旅游參與者提供較高水平的溝通服務(wù),針對游客的意見反饋,及時解決平臺存在的相應(yīng)問題,提升虛擬旅游參與者的滿意度。

(三)提高虛擬旅游網(wǎng)絡(luò)的安全程度和便捷程度

隨著旅游產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展與虛擬現(xiàn)實技術(shù)不斷完善,虛擬旅游逐漸成為研究熱點問題,而在互聯(lián)網(wǎng)時代,人們對個人信息的安全有著更高的要求,因此,提高虛擬旅游的安全程度和便捷程度是虛擬旅游不斷深化發(fā)展的重要因素。然而,據(jù)調(diào)查,虛擬旅游參與者對我國目前虛擬旅游的安全程度和便捷程度持有懷疑態(tài)度。所以虛擬旅游平臺需要加強對參與者個人信息的保護[6]。例如:處理旅游者個人信息達到國家網(wǎng)信部門規(guī)定數(shù)量的,應(yīng)指定個人信息保護負責(zé)人,負責(zé)對旅游者個人信息處理活動以及采取的保護措施等進行監(jiān)督;應(yīng)按照國家規(guī)定,建立健全個人信息保護合規(guī)制度體系,定期發(fā)布個人信息保護社會責(zé)任報告,接受社會監(jiān)督。

本研究通過AMOS 26.0結(jié)構(gòu)方程模型檢驗,實證分析虛擬旅游參與者實地旅游意向的形成機理,結(jié)果表明:“信息屬性”對功能感知和心理感知的標(biāo)準(zhǔn)化路徑系數(shù)β分別為0.324和0.158,并在0.05的水平上達到顯著;“社交屬性”對功能感知和心理感知的標(biāo)準(zhǔn)化路徑系數(shù)β分別是0.288和0.383,并在0.001的水平上達到顯著;“技術(shù)屬性”對功能感知和心理感知的標(biāo)準(zhǔn)化路徑系數(shù)β分別是0.116和0.223,并在0.05的水平上達到顯著。

本研究的重點在于虛擬旅游體驗對實地旅游意向的影響,由于種種原因并未探究虛擬旅游體驗的前因變量,如社會資本、主觀規(guī)范等。因此,后續(xù)研究可以結(jié)合虛擬旅游的特征,進一步分析虛擬旅游體驗對實地旅游意向的影響,獲得更為細致全面的研究結(jié)論。

[1] BOGICEVIC V,SEO S,KANDAMPULLY J A,et al.Virtual reality presence as a preamble of tourism experience:the role of mental imagery[J].Tourism management,2019(10):55-64.

[2] JUNG H,LEE G,HUR K,et al.Online travel information value and its influence on the continuance usage intention of social media[J].Service business,2018(1):85-120.

[3] 妥艷媜,陳曄.“十四五”時期我國國內(nèi)旅游消費新趨勢與促進戰(zhàn)略[J].旅游學(xué)刊,2020(6):8-10.

[4] 鄭鵬,馬耀峰,李天順.虛擬照進現(xiàn)實:對虛擬旅游的研究內(nèi)核及范疇之思考[J].旅游學(xué)刊,2010(2):13-18.

[5] 于偉,張彥.旅游虛擬社區(qū)參與者行為傾向形成機理實證分析[J].旅游科學(xué),2010(4):77-83.

[6] 李君軼.基于游客需求的旅游目的地網(wǎng)絡(luò)營銷系統(tǒng)評價:以我國省級旅游官網(wǎng)為例[J].旅游學(xué)刊,2010(8):45-51.