北表嘀嗒

國曄

它一度代表著我國手表的最高技術水平,引領中國手表走向世界。

曾經的北京牌手表,承載了太多情懷與回憶。

表盤上,指針嘀嗒,記錄著整個行業的起伏興衰。

20世紀五六十年代,手表制造可不是一件小事,它甚至代表了一個國家的尖端工業制造水平。當年,陳云同志就曾專門作出批示“要對手表的發展做長遠規劃,要大力支持”。

正是在這樣的背景下,1958年6月,北京手表廠誕生了。

瑞士標準,成就中國“名片”

世界的制表歷史可以追溯到200多年前,但我國制表業真正發展起來只有60多年。新中國成立之初,國人戴的手表還都是“進口貨”——整只進口或重要零部件進口。北京牌手表的問世,可以說結束了我國手表行業依賴進口的歷史。

1960年,北京手表廠定址于昌平。走近這幢擁有60多年歷史、占地12300平方米的紅磚“蘇式”建筑,樓門正上方“為人民服務”五個大字仍然醒目,右下角便是北京手表廠的“天安門”標志。

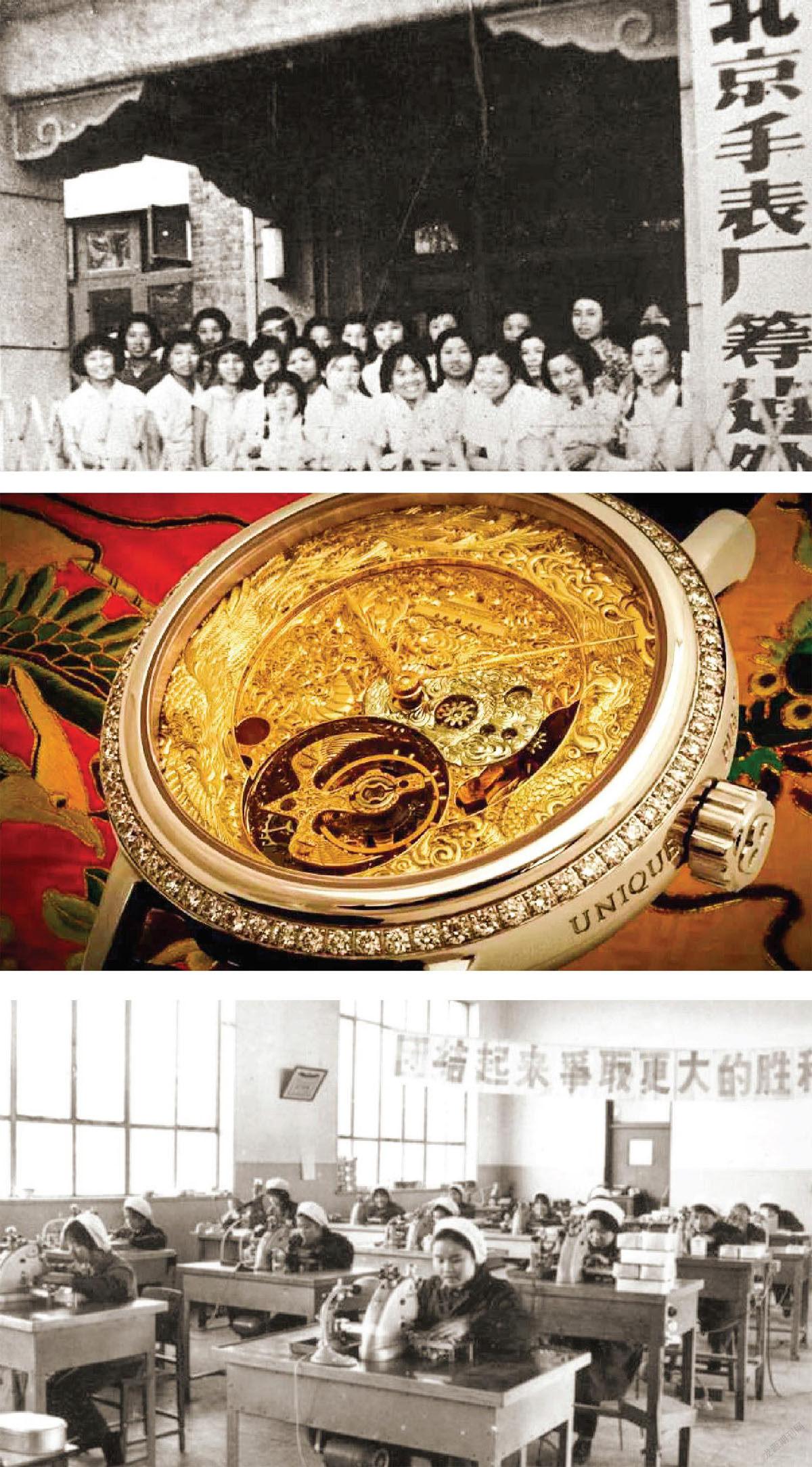

“當時,無廠房、無設備、無資金,只有廠長帶著其他地方抽調來的21名干部和工人,一切都要從零開始”,一位老職工回憶起建廠之初的艱難,感慨不已。

憑借過往生產鬧鐘的經驗,經過工人們三個多月的反復琢磨,第一批17只手表終于生產出來了。

這批手表被定為一型表,并注冊了“北京牌”商標。1961年,北京手表廠共生產了3726只一型表。同年,被廠里派到上海學習的技術骨干,帶回了先進的制表技術,北京手表廠進入快速發展時期。

1963年10月16日,北京手表廠建廠的主要籌劃者、時任北京市長的彭真到北表視察,對北表生產的手表走時準確表示贊賞,并作出重要指示:“全部按瑞士標準,要向高標準看齊……不達到瑞士標準不許出廠。”

高標準就意味著高品質,之后幾年,手表廠又連續推出了三個型號的新產品,廣受人們的喜愛。1966年,北京手表廠開始生產BS-5五型表。這一款表在機芯設計上,將二型表的上夾板和中夾板合二為一;同時,擺頻由18000H提高到21600H。五型表累計生產了150萬只,極大地填補了市場空缺,對我國手表工業的發展產生了積極的影響。很快,北京牌手表不僅在國內廣為人知,還成為一張國家“名片”。

1970年,在北京手表廠成功研制的統一機芯,讓年輕的手表工業迅速發展壯大。當年3月,原輕工業部組織16個鐘表廠的工人和技術人員,集中在北京手表廠成立聯合設計組,攻關統一機芯。在總結我國手表十幾年生產經驗的基礎上,聯合設計組對國外各種手表機芯的優缺點進行對比分析,經過機芯設計、樣機試制、批量試制和圖紙定型幾個階段,統一機芯在北表“問世”,后被命名為“SZ1型”。這款機芯結構簡單,零件數量少,走時精度每晝夜誤差在正負30秒之內。

1972年,SZ1型機芯正式向全國推廣。這種機芯雖然在一定程度上缺乏個性美,但在當時大大推動了我國手表行業的發展。

到了1975年前后,全國大小手表廠絕大多數都采用了統一機芯。我國手表產銷量也是一路攀升,從1967年的134.4萬只增加到1982年的3301萬只。到了20世紀80年代,統一機芯的手表產量超過全國手表總產量的80%以上。從此,手表開始走入千家萬戶。

高光時刻,中華的陀飛輪

統一機芯的問世,開啟了中國手表工業的第一個黃金時代。

當時,全國各地,無論哪個地方建手表廠,只要從北京手表廠拿一套圖紙、一套工裝設備,就能立馬開工生產。

整體產能較為穩定時,裝載“統機薄型機芯”的中國手表開始大量出口亞非拉。為了出口,北京牌手表的天安門標示也改為“雙菱”品牌標識。

雙菱手表從1974年起,連續生產11年,共生產了1065萬只。

1975年后北表開始生產子品牌手表,比如長城、雙城、燕山等。其中雙菱的產量最高,知名度在當時也比較高,在海外市場上雙菱被翻譯成“Double Rhomb”,這些表在亞非拉很受歡迎,1978-1979年間更出口到了英國。后來,“雙菱”牌腕表還為中、美、蘇三國聯合登山隊精準計時,伴隨登山隊登上了珠穆朗瑪峰。

然而20世紀80年代,“電子表”“石英表”開始沖擊傳統制表業。這種手表物美價廉,樣式美觀,使得造價昂貴的“機芯”手表日漸式微。由于經營理念沒有及時轉換,北京手表廠開始出現虧損,走上了下坡路,市場知名度和影響力越來越小。

屋漏偏逢連夜雨,1970年10月8日,北京手表廠發生了一場大火,2700平方米的廠房被焚毀,廠房內的機器設備和手表成品、半成品全部化為灰燼,造成直接經濟損失300余萬元。

之后很長一段時間,北京手表廠都無法正常生產。

直到改革開放以后,北京手表廠進行了改制,修繕了廠房,引進了國外新技術新設備。北京牌手表煥發新生。

之后的20多年,手表廠平穩地向前發展。直到1996年,中華陀飛輪的問世,讓北京手表廠終于迎來高光時刻。以前的機械表,由于機芯會受到地心引力的影響,走時不穩定,每日誤差時常大于1分鐘以上。

直到1795年,瑞士鐘表大師路易·寶璣發明出陀飛輪,這是一種極為精準的鐘表調速裝置,可以大大抵消地心引力對鐘表的影響,把誤差縮小至數秒內。

起初的陀飛輪造價昂貴。黃豆大小的一個陀飛輪裝置,由超過70個精細零件組成,且大部分為純手工制作,打磨耗時極長。同時,還要保證整個陀飛輪的重量不能超過0.3克,比十分之一張A4紙還輕,技術難度極高。

北京手表廠首席制表師許耀南憑著自己數十年的制表經驗,在既無參考圖紙、又無樣機的情況下,領導一個小組日以夜繼地專攻陀飛輪技術。一年時間,他做出了首批3只具有完全自主知識產權的陀飛輪手表。自此,我國成為繼瑞士之后第二個有能力設計制造陀飛輪的國家。

2004年,北京手表廠首次發售紅金限量款陀飛輪金表,這是中國手表品牌首次以貴金屬外觀、陀飛輪高復雜機芯、限量等元素進軍高級手表市場。北表陀飛輪也因此被正式冠稱“中華陀飛輪”。中華陀飛輪手表以其特有的無卡度游絲、中華靈燕形的擺夾板等有鮮明中國文化特色的外觀設計,形成了獨有風格和完整的知識產權。

中華陀飛輪,帶著北京牌手表在不斷縮小的國產手表市場“涅槃重生”。

方寸之間,再續國表傳奇

“重生”后的北京手表廠,將更多的中國傳統文化元素融入到手表制作中,將極致精美鐫刻進表盤的方寸之間。隨著“游龍戲鳳”“蝶戀花”等高級腕表的推出,北京手表廠擁有了全球眾多粉絲。

2006年,北京手表廠設計生產的中華陀飛輪“游龍戲鳳”鉑金鉆表以世界首創的微雕工藝,生動展現了中國古代傳說中的祥瑞景象,一舉轟動了業界。該款腕表在100多個零件上都進行了全微雕,創造了世界制表史上的七項紀錄。鄒家華同志親筆題字“游龍戲鳳,方寸乾坤”。同年9月,該表以100萬人民幣被手表藏家收藏。

2007年春,北京手表廠的琺瑯機芯陀飛輪表“蝶戀花”、琺瑯雙陀飛輪表“北京2008”、中華陀飛輪八日鏈長走時腕表和琺瑯金表,首次亮相2007年瑞士巴塞爾國際鐘表展,成為代表中國制表業最高水平的扛鼎之作。2008年4月,北京手表廠攜深浮雕全金機芯金表“雅典娜”和中華陀飛輪三問表等高級腕表第二次參展,再一次掀起市場熱潮。

時至今日,北京手表廠已經擁有了陀飛輪、雙陀飛輪、陀飛輪三問、琺瑯、微雕、深浮雕、鏤空等高級腕表的設計和制造能力,并憑此成為擁有完全自主知識產權的手表制造商。

進入21世紀后,北京手表廠改制,轉為民企,改名為北京手表廠有限公司。當年的五個生產車間也出租了四個,只剩一個車間保持生產。然而,廠區門上的“為人民服務”五個大字,和墻上的北表工匠精神“以追求完美手藝為傲做出粗劣東西為恥”依舊在提醒著人們,勿忘初心。

北京手表廠承載了太多的歷史情懷,也成為了幾代人難以抹去的珍貴記憶。回首過去,建廠初期的激情與熱忱猶存。今日,北京手表廠仍走在探究鐘表技術的路上,指針嘀嗒,一直在續寫著國表傳奇。

編輯/車玉龍