三仁湯加減配合協定處方灌腸治療濕熱型潰瘍性結腸炎臨床研究〔1〕

盧超,桂煒煒,劉艷

(九江市中醫醫院,江西 九江 332000)

潰瘍性結腸炎為慢性非特異性炎癥疾病,病程長,且容易復發,其主要臨床癥狀為黏液膿血便、腹瀉、腹痛等,病情嚴重者極易誘發腸穿孔、貧血等并發癥,甚至可能引發癌變,因此,需要盡快對癥治療[1]。相關資料[2]顯示:西醫治療潰瘍性結腸炎無法取得理想的預后效果,因此,尋找其他最佳治療方案顯得尤為重要。中醫將潰瘍性結腸炎歸屬“腸風”與“痢疾”等范疇,認為機體內部濕熱與脾胃氣虛是引發該病的主要誘因。本文應用三仁湯加減配合協定處方灌腸治療濕熱型潰瘍性結腸炎,療效顯著。報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年1月—2020年1月收治的濕熱型潰瘍性結腸炎患者84 例,采用數字表法分為對照組和觀察組,每組42 例。對照組中男22 例,女20 例;年齡(30.54±4.32) 歲;病程(3.48±1.26) 年。觀察組中男20 例,女22 例;年齡(30.52±4.35) 歲;病程(3.46±1.25) 年。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 納入及排除標準

納入標準:均經電子結腸鏡檢查確診,存在結腸黏膜連續性充血、糜爛、水腫與潰瘍癥狀。符合《潰瘍性結腸炎中醫診療共識意見》[3]中對于濕熱型潰瘍性結腸炎的診斷標準(黏液膿血便;納差;舌苔黃厚膩,且有齒痕);近期未應用其他藥物治療;患者知情同意。排除標準:存在嚴重肝臟、腎臟病變患者;存在精神障礙或意識不清者;有血液系統/凝血功能障礙;存在灌腸禁忌證者。

1.3 方法

對照組應用西醫常規治療+甲硝唑保留灌腸治療。口服美沙拉嗪(黑龍江天宏藥業股份有限公司;批準文號:國藥準字H20103359;規格:0.25 g×24 片),每天服用4次,每次1.0 g,15 d之后服用劑量改為每次0.5 g。與此同時,將地塞米松注射液(國藥集團容生制藥有限公司;批準文號:國藥準字H41020036;規格:每盒5 mg×10支)5 mg與0.4 g甲硝唑片(康美藥業股份有限公司;批準文號:國藥準字H44024120;規格:0.2 g×100 片)加入到150 mL生理鹽水中,進行保留灌腸(保留藥液至少30 min),每天1次,15 d后改為隔日1次。

觀察組應用三仁湯加減配合協定處方灌腸。三仁湯基本處方:厚樸15 g,滑石15 g,薏苡仁15 g,杏仁10 g,白蔻仁10 g,半夏10 g,藿香10 g,竹茹10 g,通草10 g。若伴隨胃脹癥狀則加入甘草、生姜;若胃痛癥狀明顯則加入白芍、生姜與生甘草;有腹瀉癥狀則加入黃連與吳茱萸。上述藥方以水煎服,每日1劑,分為早、晚兩次服用。與此同時,施行協定處方灌腸,處方為:白術15 g,烏梅15 g,黃連15 g,黃柏15 g,白頭翁3 g,馬齒莧3 g,白芨2 g,地榆2 g,上述藥方以文火煎煮,取得藥液300~400 mL;灌腸前可將藥液加熱,維持37.5 ℃,患者取側臥位且臀部抬高,將吸痰管插入肛門內15 cm處,將藥液灌入。療程均為1個月。

1.4 觀察指標

比較兩組治療效果、不良反應發生率、癥狀消失時間與治療前后的中醫癥候積分及其炎癥水平變化情況,并分析隨訪后復發率。治療效果依據《中國炎癥性腸病診斷治療規范的共識意見》[4]判定。完全緩解:電子結腸鏡檢查顯示結腸黏膜恢復正常狀態,且腹痛與黏液膿血便癥狀完全消失;顯效:電子結腸鏡檢查顯示結腸黏膜狀態有明顯改善,且相關臨床癥狀得到好轉;有效:經電子結腸鏡檢查顯示結腸黏膜有輕度炎癥,但相關臨床癥狀得到改善;無效:未達到上述要求。總有效率=(完全緩解+顯效+有效)例數/總例數×100%。中醫癥候積分依據中醫“痢疾”對癥候[5]進行評估,分值為0~3分,0分為無癥狀,3分為病情嚴重,分值越高則代表病癥狀況越嚴重。采集5 mL靜脈血,實施離心處理,取上清采用酶聯免疫法檢測炎性因子水平,包括血清腫瘤壞死因子(TNF-α)和白細胞介素-6(IL-6)。統計不良反應(心悸、惡心嘔吐、藥物熱)發生情況、癥狀消失(黏液膿血便、腹瀉、胃脹)時間以及隨訪2個月后復發情況。

1.5 統計學方法

2 結 果

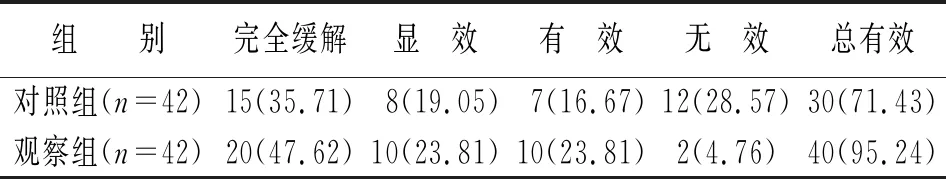

2.1 兩組治療總有效率比較

觀察組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(χ2=8.571,P<0.05)(見表1)。

表1 兩組治療總有效率比較 單位:例(%)

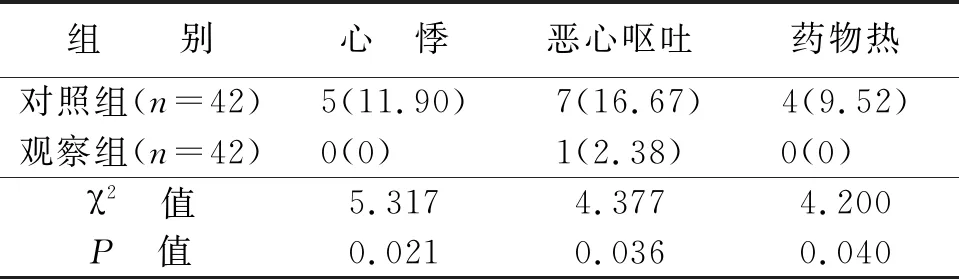

2.2 兩組不良反應發生率比較

觀察組心悸、惡心嘔吐、藥物熱發生率低于對照組(P<0.05)(見表2)。

表2 兩組不良反應發生率比較 單位:例(%)

2.3 兩組癥狀消失時間比較

觀察組黏液膿血便、腹瀉、胃脹消失時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表3)。

表3 兩組癥狀消失時間比較 單位:d

2.4 兩組中醫癥候積分及其炎癥水平比較

治療前,兩組中醫癥候積分及其炎癥水平比較,

2.5 兩組復發率對比

觀察組復發率為4.76%(2/42),對照組復發率為19.04%(8/42),兩組比較差異有統計學意義(χ2=4.087,P<0.05)。

表4 中醫癥候積分及其炎癥水平變化情況比較

3 討 論

濕熱型潰瘍性結腸炎屬于臨床常見疾病,西醫認為該病由遺傳、環境等因素共同作用所致。其中,尤以環境因素的影響更為嚴重,患者受外界刺激,腸道功能紊亂,由此炎癥反應加強。一旦發病,患者大多表現為腹瀉、胃脹及黏液膿血便等,部分患者同時伴有發熱、體質量減輕等全身癥狀。當前,西醫主要采取西藥+保留灌腸治療,該方法雖在一定程度上可抑制炎癥因子,但治療效果一般,且長期服用易產生不良反應,影響預后[6]。為此,中醫治療堅持標本同治、扶正祛邪的原則,從局部、整體出發,采用三仁湯加減配合協定處方灌腸的方式進行治療,可起到健脾、益腎、溫經、止瀉等作用,療效顯著,安全性更高[7]。

本文觀察組治療有效率高于對照組,且不良反應發生率、復發率均低于對照組(P<0.05)。可見,西藥治療濕熱型潰瘍性結腸炎存在一定的局限性,而三仁湯加減配合協定處方灌腸治療的優勢與安全性更為明顯。其中,三仁湯主治濕熱,處方中的杏仁可達到排空腸胃脂肪油的效果,利于宣肺利氣;薏苡仁具有健脾胃與利濕熱的作用;半夏能夠化濕;厚樸可以消痞散結;藿香則止痛、止瀉;諸藥合用共奏化濕止瀉、健脾益陽之效,并依據中醫辨證適當加減,達到對癥治療的效果。協定處方灌腸中的黃連利于清熱解毒,地榆可止血斂瘡,白術能止瀉,白芨也可達到止血生肌效果,因此,三仁湯加減配合協定處方灌腸治療的療效更為顯著。此外,本文觀察組癥狀消失時間短于對照組,且治療后觀察組中醫癥候積分、炎癥水平均低于對照組(P<0.05)。表明與西醫常規治療+甲硝唑保留灌腸相比,三仁湯加減配合協定處方灌腸可加快康復速度。相關資料顯示[8]:協定處方灌腸可達廣譜抗菌的效果,采用白術、烏梅、黃連、黃柏、白頭翁、馬齒莧、白芨與地榆進行水煎灌腸,能夠達到清熱解毒、止血斂瘡與健脾理氣的作用。針對病因聯合三仁湯加減治療,不但可顯著改善相應的臨床癥狀,還可在較短時間內盡快恢復胃腸功能。