邁向共同利益的教育治理

國際組織是全球治理的重要主體。就教育領域而言,最具權威性、專業性的政府間國際組織當屬聯合國教科文組織(United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization,以下簡稱教科文組織)。作為聯合國系統中的專門性教育機構,教科文組織在成立之初就成為促進全球教育發展方面具有權威性的國際組織。一方面,教科文組織是全球教育治理的合法行為者,在通過制定具有法律效力的文件、公約等方式參與全球教育治理方面擁有獨立的合法地位;另一方面,教科文組織是真正意義上的全球性機構,擁有193個成員國,11個準成員。[1]

隨著積極地與教科文組織等國際組織合作、廣泛參與全球教育治理、培養與輸送國際組織人才等命題在我國政策文本中不斷被強調并在實踐中逐漸得到發展,學界對教科文組織及其在全球范圍內開展的教育治理進行了廣泛、多層次的研究。在教育逐漸成為全球共同利益的當今社會,教科文組織的組織架構與運行機制是什么?教科文組織的主要價值取向是什么?教科文組織主要的教育理念與實踐有哪些?教科文組織以何種方式開展全球教育治理?取得了哪些成效?主權國家如何加強與教科文組織的合作?這些問題成為政府和學界共同關注的熱點。

在2010年頒布的《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》中明確指出:“加強與聯合國教科文組織等國際組織的合作,積極參與雙邊、多邊和全球性、區域性教育合作。”[2]在之后的《國家教育事業發展“十三五”規劃》《中國教育現代化2035》《關于做好新時期教育對外開放工作的若干意見》及《教育部等八部門關于加快和擴大新時代教育對外開放的意見》中均強調了加強與教科文組織等國際組織合作,積極參與全球教育治理。在政策的推動下,從2010年起,相關研究在數量上有明顯提升,研究內容逐漸豐富,研究方法逐漸多樣。本文對2010—2020年國內外關于教科文組織全球教育治理的相關研究進行搜集、整理與分析,意在考查當前的研究現狀、主要研究主題、研究方法及研究趨勢,為后續研究提供借鑒。

一、研究概況

國外相關研究始于20世紀50年代,教科文組織成立后學界對其作為政府間國際組織的性質、價值取向、主要職能等進行研究。20世紀90年代,國外學者開始對教科文組織進行批判性研究,指出其過于政治化、哲學化的特征。進入21世紀,國外學者更多關注教科文組織如何在國際舞臺中重新樹立合法性的問題,通過對其教育項目、教育理念等的研究,從不同的理論視角對教科文組織在全球教育治理中的優勢與劣勢進行了探討。

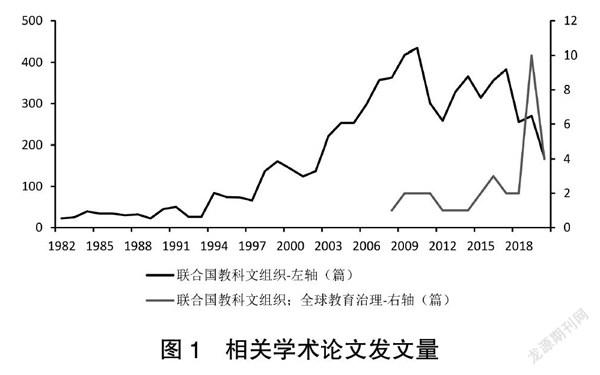

國內學界對教科文組織的研究起步較晚,以“聯合國教科文組織”作為主題詞在中國知網學術檢索平臺(CNKI)進行檢索,共檢索出7138篇學術論文,最早的研究始于1982年。進入21世紀,相關研究在數量上持續增加,在2010年達到頂峰(見圖1)。以“聯合國教科文組織”“全球教育治理”作為共同主題詞進行檢索,共檢索出29篇學術論文,最早發表于2008年,2019年達到頂峰。隨著全球化的縱深發展,全球治理開始真正進入政策制定者與研究者的視野,國際組織在全球治理中承擔了更重要的角色。在政策支持與現實需求的推動下,關于教科文組織全球教育治理的研究逐漸受到學界重視,在一定程度上體現出自上而下的關注與自下而上的反饋。縱觀國內外學界關于教科文組織及其參與全球教育治理的研究成果,可以發現相關研究主要集中在:關于教科文組織的性質、運行機制、價值取向等組織本身的研究;關于終身學習、全民教育、可持續發展教育等教科文組織重要教育理念與實踐的研究;關于教科文組織參與全球教育治理的發展歷程、機制、優劣勢等研究以及主權國家參與教科文組織全球教育治理的研究等方面。

二、關于組織的研究

縱觀2010—2020年的相關研究成果,學界主要探討了教科文組織價值取向、組織的內在問題、合法性的重新樹立以及相較于其他國際組織的優劣勢等問題。

理念是實踐的重要前提,教科文組織倡導人文主義價值觀,強調“教育是一項基本人權”。教科文組織富有自身特色的價值理念是其區別于其他國際組織的重要特征,國內外學者對教科文組織的價值取向進行了較多探討。滕珺對教科文組織成立60年以來的發展歷程進行了梳理與回顧,指出教科文組織從充滿理想和熱情,到面對現實和困惑,再到鼓起勇氣與信念,其組織本身也在不斷發展和成長。在全球教育治理縱深發展的今天,教科文組織應把握組織特有的優勢,積極與其他國際組織合作,在國際事務的舞臺上發揮自身獨有的力量。[3]周洪宇對教科文組織下設機構全球教育價值取向的演變過程進行了研究,認為其作為國際教育智庫,對全球教育價值取向的影響主要體現為“一條主線三個階段”, 即“人文關懷”作為一脈相承的理念貫穿始終,經歷了終身教育、全民教育和可持續發展教育三階段,均體現出對人自身價值的強調和對人類命運的終極關懷。[4]維多利亞·瓦卡里(Victoria Vaccari)對教科文組織和經濟合作與發展組織(OECD)的教育政策進行了研究,發現教科文組織在政策文本中強調全球公民(global citizenship)的概念,而相應的OECD強調全球素養(global competence)。研究認為,教科文組織強調超國家身份,而OECD則更加強調全球競爭力在經濟發展中的必要性。[5]黃靜瀟與湯曉蒙對教科文組織的教育理念從公共事業到共同利益的轉變過程進行了探討,認為當下公私立教育界限日益模糊,教育國際化和學習需求多元化等因素使教育的公益性受到挑戰,公益理念難以滿足教育發展的新要求,而“共同利益”作為比公益更為高層面的概念,在諸多方面超越了公益理念。[6]

國內外學者對教科文組織的發展歷程及其功能演變、在全球教育治理中合法性地位的來源、其參與全球教育事務中的優勢與劣勢、教科文組織存在的問題與困境等展開了系列研究。麗塔·霍夫斯泰特(Rita Hofstetter)認為,教科文組織國際教育局在從成為政府間國際組織到與教科文組織合作,再到與其全面整合的過程中,扮演著教學指導方針生產者的角色。國際教育局采用比較研究的方法,以盡可能客觀和中立的方式,生產有關世界教育進步的知識[7]。國際組織全球教育治理中的合法性通常體現在監管與規范等方面,邁克·扎普(Mike Zapp)從知識生產的角度對教科文組織全球教育治理的合法性進行了研究。研究指出,科學知識對于國際組織在不斷發展的政策領域中確保合法性至關重要,教科文組織應當發揮其專業性優勢,通過知識的創新獲取組織合法性。而在現實中,教科文組織因為經費短缺而面臨裁員、關閉部分下屬研究機構等問題,更加不利于其獲得全球教育治理中的合法性地位。[8]世界各國在教育方面需要更多的公共產品,特別是統計與研究結果、成功經驗等的分享。教科文組織前教育助理總干事尼古拉斯·伯內特(Nicholas Burnett)對教科文組織如何通過提供公共產品滿足世界各國的需求進行了探討。他認為,教科文組織統計研究所(UNESCO Bureau of Statistics)的成立以及《全球教育監測報告》(Global Education Monitoring Report)的發布是教科文組織取得的兩項重要成就,但教科文組織內部存在的諸多問題影響著其更好地發揮作用,如研究問題的政治化、人員的政治化、地位的政治化,成員國希望所捐贈的經費可以更多地用在教育領域,而不是承擔組織的行政費用。[9]斯蒂芬·海尼曼(Stephen Heyneman)對教科文組織如何吸引新的資源以解決存在已久的經費短缺問題進行了探討。研究指出,少數發達國家承擔了組織大部分經費,而組織將絕大部分經費用在推動欠發達國家和地區的發展方面,這必然引起利益相關者的不滿。研究指出幾個值得教科文組織關注的領域:教育統計、學校在增強社會凝聚力中的作用、大學的規范準則、大學質量評估方法。[10]

三、關于教科文組織教育理念

與實踐的研究

在開展全球教育治理的過程中,教科文組織通過對全球共同面臨的教育問題進行深入研究,提出并傳播先進教育理念,促進全球教育的共同發展。因此,教科文組織也被稱為“思想實驗室”。國內外學界在探討教科文組織全球教育治理時,對其倡導的重要教育理念、理念背后的教育思想以及在這些理念的倡導下開展的教育活動進行了深入分析。在這些教育理念中,學界重點關注了終身學習、全民教育、全納教育以及可持續發展教育。縱觀相關學術研究成果,在教科文組織兩份里程碑意義的報告《學會生存:教育世界的今天和明天》(Learning to Be:The World of Education Today and Tomorrow)和《教育——財富蘊藏其中》(Learning:The Treasure Within)發表后,學界對終身學習、構建學習型社會等問題進行了較多關注與探討。進入21世紀,全民教育成為教科文組織最重要的教育理念與目標,學界對全民教育理念、全民教育與終身學習的內在聯系、各國推動全民教育的實踐、為實現全民教育目標而進行國際合作與交流等進行了廣泛研究。在聯合國可持續發展目標(SDGs)被提出后,可持續發展教育、通過教育推動可持續發展教育等主題也逐漸進入研究者視野。馬倫·埃爾弗特(Maren Elfert)通過對上述兩份報告進行研究,探討了教科文組織提倡的終身學習理念。研究認為,教科文組織在呼吁一個理想的烏托邦,呼吁公正的社會和更美好的生活,兩份報告不僅對教育制度提出質疑,對整個社會制度也提出了質疑。兩份報告均具有政治哲學性質,其教育思想與社會的平等、民主及全面發展緊密聯系在一起,教科文組織提高作為知識分子的影響力、倡導人權、提倡非市場化的教育思想,其追求的是一種政治烏托邦[11]。滕珺基于福柯的“話語實踐”分析框架,對教科文組織“終身教育”政策文本進行了研究,發現“終身”的哲學根源是回歸人的價值理性,彰顯人、制度和合作的力量。這正是“終身教育”擁有頑強生命力的根源所在。[12]

1990年起,教科文組織《世界全民教育宣言》(World Declaration on Education for All)啟動了教育改革的新議程,旨在在全球范圍內為處境不利的兒童和成人提供基礎教育。有學者從批判的視角,通過對全民教育政策文本和話語的解構,對這一全球政策框架中的霸權主義意識形態進行了深入分析。研究指出,全民教育是新帝國主義的一項工程,通過政策話語的選擇、組合和支撐,在全球范圍內傳播新資本主義的意識形態。[13]蘇西·邁爾斯(Susie Miles)對全民教育理念與全納教育理念之間的內在聯系進行了探討,研究認為有關全民教育與全納教育的辯論在很大程度上是平行的,其中存在許多相互矛盾的立場。雖然部分研究者將全納教育定義為克服所有兒童學習和發展的障礙,但在南方國家,全納教育往往填補了全民教育留下的空白。[14]

隨著全球化的縱深發展,國與國之間的聯系日益密切,全球公民教育(global citizenship education)逐漸引起人們的注意,何為全球公民?為何培養全球公民?何以培養全球公民?教科文組織提出將全球公民身份和可持續發展技能納入2015年后教育的七個發展目標。詹維爾·科拉多·魯亞諾(Javier Collado Ruano)基于現代主義范式對教科文組織所提倡的全球公民教育進行了研究。研究指出,教科文組織提倡的全球公民教育強調對多元文化的尊重與理解,這種公民意識并非同化或文化層面的新殖民主義,公民意識尊崇差異性原則,理解并尊重差異,不僅強調對不同文化與不同群體的理解,還強調對自然的尊重與理解[15]。部分學者對教科文組織1946—1999年的政策文本進行梳理,對教科文組織政策文本中的國際教育、國際理解、全球公民教育等概念及彼此間的內在聯系進行了分析。研究指出,國際教育是實現公正和持久和平不可或缺的手段,國際教育的本質在于讓學習者接受尊重人權、尊重差異的價值觀,其最終目的是培養每個人的普世價值觀,使學習者發現自由的價值和應對挑戰的技能。[16]

2015年聯合國制定2030可持續發展目標,旨在于2015—2030年以綜合方式解決社會、經濟和環境三個維度的發展問題。教育目標是可持續發展目標的重要組成部分,教科文組織通過《愛知縣名古屋可持續發展教育宣言》(Aichi-Nagoya Declaration on Education for Sustainable Development)、“可持續發展教育全球行動計劃(2015—2019)”(Global Action Programme on Education for Sustainable Development(2015—2019))等宣言與行動計劃來推動可持續發展教育的發展。近年來,國內外研究者積極關注教科文組織的可持續發展教育,重點探討了教科文組織可持續發展教育的內涵與目標、教科文組織通過可持續發展教育過程等。闞閱與徐冰娜基于教科文組織全球教育治理的視角對可持續發展教育全球行動計劃的動因、機制及挑戰進行了研究。研究指出,在該計劃的推進過程中,教科文組織通過標準制定、能力建設等主要職能發揮了獨特作用,該計劃在政策支持、項目啟動、覆蓋學校、吸引學生和培訓教師等方面取得積極進展,但也面臨著全球框架與地方需求難以平衡、監測和評估機制不完善、國際合作伙伴網絡分散等挑戰。[17]約翰·芬(John Fien)對教科文組織推動可持續發展教育的十年歷程進行梳理與分析,他認為教科文組織的貢獻體現在兩個方面:一方面,領導、促進、協調和支持世界各地的活動,特別是支持國家教育系統和政策的重新定位,以支持可持續發展,并鼓勵民間協會、私營部門和媒體參與;另一方面,作為可持續發展教育的具體實踐者,為實現十年目標創造了有利的環境。[18]

四、關于教科文組織全球教育治理的研究

隨著教育逐漸進入全球治理的范疇,教科文組織依托其在教育領域的專業性與權威性,發揮作為“思想實驗室”、標準制定者、能力建設者、信息中心以及國際合作促進者的作用,通過倡導新的教育理念,制定教育發展規劃,發布教育報告,組織國際會議等方式在全球教育發展中扮演著重要的角色。[19]全球治理時代,主權國家不管是為了依托國際組織帶來的理念與資源推動國內教育改革與發展,還是提升其在國際舞臺中的影響力與話語權,都需要積極與國際組織合作,利用好多邊組織的平臺作用。因此,教科文組織全球教育治理的發展歷程、目標、途徑與機制,在全球教育治理中扮演的角色及其演變、在全球教育治理中的優勢與劣勢、機遇與挑戰等問題進入研究者的視野,特別是近年來,國內比較教育學界對以上問題的關注度有明顯提升。

杜越在2011年發表的《聯合國教科文組織與全球教育治理》一文中對教科文組織全球教育治理進行了較全面的學理分析。研究首先對教育進入全球治理的議程進行了探討;其次,以世界全民教育為案例對教科文組織在全球教育治理中的比較優勢進行了分析;最后從三個方面對全球教育治理的未來進行了展望:全球教育治理是國際組織和主權國家權利的雙向拓展和延伸,全球教育治理的主體將朝向多元化方向發展,教科文組織在全球教育治理中的作用將不斷得到加強和發揮。[20]孔令帥與張民選對教科文組織全球教育治理的演變、角色與保障進行了研究,認為教科文組織在全球高等教育治理中扮演著協商者、倡議者、構建者與促進者的角色,教科文組織全球高等教育治理的保障路徑包括:對行政資源的有效利用、集聚知識的能力以及過去的成功經驗。[21]段世飛與劉寶存對教科文組織參與全球高等教育治理的目標與維度進行了研究,研究發現其參與全球高等教育治理的目標既包括保障高等教育作為基本人權的根本目標,又包括成為“高等教育思想實驗室”等直接目標。為實現這些目標,教科文組織將人文主義、實用主義和多元主義作為其內在價值取向,并在促進高等教育跨境知識流動、消除高等教育人才流動中的人才流失、提高教師地位、強化高等教育質量保障與推動學歷文憑互認等維度積極參與全球高等教育治理。[22]

全球治理賦予了國際組織重要的政治作用,由于尋找基于研究的最佳實踐是這些國際組織的重要任務與目標,國家決策者往往愿意接受這些國際組織的建議。縱觀研究者對教科文組織全球教育治理的研究,相對于國內學界而言,國外研究者較少從宏觀層面對此領域開展研究,已有研究大部分為基于既定的理論視角,從較小的問題切入對其進行中微觀層面的研究,致力于實現“以小見大”。例如,鮮有國外研究者對教科文組織參與全球教育問題進行整體性探討,但就教科文組織參與全球教育的某一領域,以某一國家作為個案來開展的研究較多。有關學者對教科文組織的教育政策對柬埔寨基礎教育產生的影響進行了研究。研究指出,從1990年開始,教科文組織逐漸對柬埔寨基礎教育發展提供援助,為其教育部提供人力資源,為其教育發展提供新的概念框架;為加強優質基礎教育,教科文組織指導和支持科學教育課程改革與教材編寫。整體而言,在柬埔寨建立現代化教育體系、推動掃盲運動的過程中,教科文組織發揮了重要的能力建設者的作用。[23]喬安娜·卡洛(Johanna Kallo)對教科文組織與OECD關于跨界高等教育的各項準則在芬蘭和俄羅斯的本土化發展進行了對比研究。研究結果表明,相關指南在兩國高等教育部門都得到了顯著的回應,盡管國際組織提供的準則旨在促進共同發展,但這些準備與現有制度之間仍存在較大差異。與此同時,相關準則具有較強的政治影響力,在其本土化發展過程中需要進行多維度考慮。[24]

除此之外,隨著國際組織在全球教育治理中作用的逐漸擴大,主權國家希望能夠把握與國際組織開展深入合作,借助國際組織平臺發出自己的聲音,提升自身國際影響力。主權國家與教科文組織的關系演變、主權國家如何積極參與教科文組織等問題逐漸引起學界的關注。以中國參與教科文組織為例,2011年謝喆平在《傳授與學習:中國參與聯合國教科文組織的經驗研究》中對中國參與教科文組織的方式、特點及經驗進行了探討。研究指出,從知識建構的視角來看,中國與教科文組織關系的演變是國家學習與國際組織傳授的互動過程。國家的學習經由個體學習與機構學習兩種路徑,促進了中國政策與體制的變遷,建構了中國的國家利益并推動中國融入國際體系。[25]可以看出,在十年以前,中國參與教科文組織全球教育治理的主要目的是學習國際組織的經驗,以促進國內教育的改革與發展。謝喆平在2021年重新討論了中國與教科文組織的關系問題,她認為中國已經成為教科文組織第一會費大國,但在該組織的大會提案數量并未呈現線性增長,甚至出現下降趨勢。這一方面說明存在以國際組織本體為實踐場域的“客場”型在場實踐,也存在以國內空間為實踐場域的“主場”實踐,另一方面說明出現了基于“國內重心”策略的從“客場”到“主場”的實踐場域轉移。[26]

五、研究反思

縱觀國內外關于教科文組織全球教育治理的相關研究成果,可以發現研究成果逐漸豐富,研究視角逐漸多元,研究方法也逐漸呈現多樣化趨勢。國內外相關研究在教科文組織的發展歷程、價值取向、組織性質、組織架構、運行機制等組織內部問題,終身教育、全民教育、全納教育、可持續發展教育等重要教育理念與實踐以及教科文組織開展全球教育治理的合法性、內部優勢與劣勢、外部機遇與挑戰等領域取得了重要研究成果,為更好地了解該組織的性質、發展概況及未來發展趨勢提供了重要參考。與此同時,從研究內容、研究方法、研究視角等不同方面進行分析,可以發現國內外相關研究在以上各方面存在較明顯差異。

就研究內容而言,國內相關研究主要關注教科文組織的發展歷程、組織結構與運行機制以及教科文組織全球教育治理的方式、角色、特點、優勢等領域。與此同時,國內研究者較多運用教科文組織提出的重要教育理念與框架來分析國內教育問題,例如,終身教育、教育的四大支柱、可持續發展教育等。相比之下,國外研究者更多地從較小的問題突破口切入,通過對某一教育項目的實施背景、目標、過程、效果等進行研究,從而得出關于教科文組織全球教育治理的相關研究結論。這在一定程度上表明,國內關于教科文組織的研究更多是基于宏觀層面的研究,停留在對某些政策或項目的評介,較難做到“以小見大”,易使研究泛泛而談。

就研究方法而言,國內外學界在研究方法層面存在明顯差異。國內相關研究主要運用文本分析法進行研究,通過搜集教科文組織相關的政策本文、報告等出版物,對其進行內容分析。近年來部分研究者開始借助話語分析的相關軟件對教科文組織的相關文件與文獻進行話語分析,總結與歸納其價值取向、側重點等變化。相較而言,國外研究者傾向于運用深度訪談、話語分析、內容分析等開展研究,大部分研究均包含對教科文組織相關的項目負責人或主權國家有關項目負責人等核心人物的訪談,更加注重研究的客觀性。這也在一定程度上反映出國內外學界在研究方法選擇上的不同偏向。雖然國內相關研究在研究方法方面呈現出的單一性在較大程度上受制于客觀條件,但在未來的研究中需要有意識地進行突破。

就研究理論與視角而言,國內研究者更多地開展了宏觀層面的研究,較多的研究按照傳統意義上的“是什么”“為什么”“怎么做”等邏輯展開,對教科文組織進行的深入理論探索仍然較少。國外研究者更多地從多學科視角出發,運用國際關系學、政治學、管理學等不同學科的理論對教科文組織及其全球教育治理進行了研究。未來研究需要借鑒多學科的理論對教科文組織與全球教育治理進行研究,既要用國際關系學、政治性等學科理論思考問題,也不能忽略教育學在國際教育組織研究中的重要意義。

參考文獻:

[1]UNESCO.Member states list[EB/OL].[2021-06-12].https://en.UNESCO.org/countries.

[2]中華人民共和國教育部.國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)[EB/OL].(2010-07-29)[2021-06-12].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A01/s7048/201007/t20100729_171904.html.

[3]滕珺.理想、困境與新生:聯合國教科文組織六十年的發展演變[J].教育學報,2011,7(2):28-39.

[4]周洪宇,付睿.國際教育智庫與全球教育價值取向的演變——以聯合國教科文組織下設教育機構為例[J].國家教育行政學院學報,2016(12):11-18.

[5]VACCARI V,GARDINIER M.Toward one world or many?A comparative analysis of OECD and UNESCO global education policy documents[J]. International journal of development education and global learning,2019,11(1):68-86.

[6]黃靜瀟,湯曉蒙.從公益事業到共同利益——從聯合國教科文組織教育理念的轉變談起[J].教育發展研究,2017,37(9):78-84.

[7]SCHNEUWLY B,HOFSTETTER R. The international bureau of education:a precursor of the UNESCO and the factory of its pedagogical guidelines?(1934-1968)[J].Encounters in theory and history of education,2020,21(1):24-51.

[8]ZAPP M.The authority of science and the legitimacy of international organisations:OECD,UNESCO and World Bank in global education governance[J].Compare,2020,(6):148-157.

[9]BURNETT N. How to develop the UNESCO the world needs:the challenges of reform[J]. Journal of international cooperation in education,2010,13(2):89-99.

[10]STEPHEN H. The future of UNESCO: strategies for attracting new resources[J].International journal of educational development,2010,31(3):313-314.

[11]ELFERT M. UNESCO,the Faure Report, the Delors Report,and the political utopia of lifelong learning[J].European journal of education,2015,50(1):87-91.

[12]滕珺.回歸人的價值理性——聯合國教科文組織“終身教育”的話語實踐分析[J].比較教育研究,2011,33(4):68-72.

[13]GUYEN T.Deconstructing education for all:discourse, power and the politics of inclusion[J].International journal of inclusive education,2010,14(4):341-355.

[14]MILES S.The education for all and inclusive education debate: conflict, contradiction or opportunity?[J].International journal of inclusive education,2010,14(1):1-15.

[15]RUANO J.The Cosmodernity Paradigm:an emerging perspective for the global citizenship education proposed by UNESCO[J].Transdisciplinary journal of engineering science,2014,(5):21-34.

[16]MORENTIN D.Developing the concept of international education:sixty years of UNESCO history[J].Prospects,2011,41(4):597-611.

[17]闞閱,徐冰娜.可持續發展教育全球行動計劃動因、機制與反思——聯合國教科文組織全球治理的視角[J].比較教育研究,2020,42(12):3-10.

[18]FIEN J. A letter from the future:UNESCO and the decade of education for sustainable development[J].Australian journal of environmental education,2006,22(1):63-70.

[19]項賢明.教育全球化全景透視:維度、影響與張力[J].北京師范大學學報(社會科學版),2008(1):5-13.

[20]杜越.聯合國教科文組織與全球教育治理[J].全球教育展望,2011,40(5):60-64.

[21]孔令帥,張民選,陳銘霞.聯合國教科文組織全球高等教育治理的演變、角色與保障[J].教育研究,2016,37(9):126-134.

[22]段世飛,劉寶存.聯合國教科文組織參與全球高等教育治理的目標、維度與權力博弈[J].高校教育管理,2019,13(2):57-67.

[23]SIDETH S,AKIRA N. Basic education in cambodia:the impact of UNESCO on policies in the 1990s[J].Education policy analysis archives,2003,11(48):1-20.

[24]KALLO J,SEMCHENKO A. Translation of the UNESCO/OECD guidelines for quality provision in cross-border higher education into local policy contexts:a comparative study of Finland and Russia[J].Quality in higher education,2016,22(1):1-16.

[25]謝喆平,張小勁.傳授與學習:中國參與聯合國教科文組織的經驗研究[J].外交評論(外交學院學報),2011,28(1):48-59.

[26]謝喆平,宗華偉.從“客場”到“主場”:中國參與聯合國教科文組織實踐的變化[J].外交評論(外交學院學報),2021,38(2):65-94.

編輯 呂伊雯? ?校對 朱婷婷

作者單位:娜迪拉·阿不拉江,浙江大學教育學院