山西省谷子主栽區土壤和谷子硒賦存狀況分析

劉 洋,李廷亮,2,3,栗 麗,2,3,張晉豐,陳 婷

(1.山西農業大學 資源環境學院,山西 太谷 030801;2.黃土高原特色作物優質高效生產省部共建協同創新中心,山西太谷 030801;3.山西農業大學農業資源與環境國家級實驗教學示范中心,山西 太谷 030801)

硒(Se)是人和動物必需的微量元素,主要存在于土壤中,被植物吸收后通過食物鏈進入人體,攝入不足或過量攝入硒都會對人體產生不利影響。硒缺乏可能導致人體克山病和大骨節病等缺乏病癥,硒過量可能會引起家畜的堿性病和蹣跚病[1]。近年來,越來越多的研究表明[2],人體攝入適量硒元素可以有效提高人體免疫機能、延緩衰老、降低癌癥發病率和死亡率,因此,對于硒的相關研究越來越多。谷子屬于喜溫作物,由于生育期較短、適應能力強,并且具有抗旱耐瘠耐熱、糧草兼收等特點,而在我國被廣泛種植[3]。谷子脫殼后稱為小米,其營養均衡,具有保健功能而成為世界性主要雜糧。因此,基于開發富硒小米解決人體硒攝入不足問題的需求,研究區域土壤中硒賦存特征,分析谷子硒利用效率的影響因素,對指導富硒小米產業發展具有積極意義。

土壤母質、成土過程和人類活動等外界因素,影響了土壤中硒賦存狀況。前人研究表明,土壤硒含量存在空間變異性,華北地區硒含量為0.180 mg/kg,東北平原土壤硒含量為0.184 mg/kg,云南土壤硒含量為0.51 mg/kg。TAN等[4-7]研究了四川省不同地區土壤硒含量,雙流地區土壤硒含量為0.083 mg/kg,顯著高于西昌等地區。而李杰等[8]研究認為,影響廣西南寧市土壤硒含量的主要因素是成土母質,土壤p H值、有機碳及鐵和鋁的含量對土壤全硒含量的富集與分布也有一定的影響。同時,環境因素也影響著土壤有效硒含量,有效硒含量直接影響著作物對硒的吸收利用。王松山等[9]研究認為,有機質和無定形鐵對硒在土壤中的形態起直接決定作用,而土壤p H值和黏粒也是不可忽略的影響因素。作物受硒的吸收利用與作物種類(基因型)和環境因素的影響,不同作物對硒的富集能力也不同,陳錦平等[10]研究表明,廣西潯郁平原水稻籽粒硒含量為0.064 mg/kg,在酸性和堿性土壤上硒含量也不相同,分別為0.065、0.061 mg/kg。姚海波等[11]研究表明,地域因素和品種因素均對小麥籽粒硒含量產生顯著影響,河北省不同地區小麥籽粒硒含量為0.04~0.177 mg/kg,不同品種小麥籽粒硒含量為0.131~0.210 mg/kg。

通過人為措施提高作物硒含量,不僅有利于提升作物產量和抗逆性,也能滿足人類健康所需要的硒。山西省位于我國華北地區,地處黃土高原東部,年平均氣溫10.7℃,年平均降雨量426 mm。山西省谷子種植面積19.78萬hm2,約占全國谷子種植面積的25.4%,是我國種植谷子的主要省份之一。在山西省轉型發展和“農谷”建設戰略發展要求下,2017年山西省人民政府提出“要立足山西省農業特色資源和產業發展需求,發展功能食品和功能農業新產業拓展農業產業鏈和價值鏈”[12],明確土壤硒含量及其利用效率,對推進山西省功能農業發展尤為重要。因此,本研究選取代表性谷子種植縣域,系統分析區域內耕層土壤硒的含量特征,以及谷子對土壤中硒利用效率的影響因素,以期為推進山西省功能農業發展提供理論依據。

1 材料和方法

1.1 研究區概況

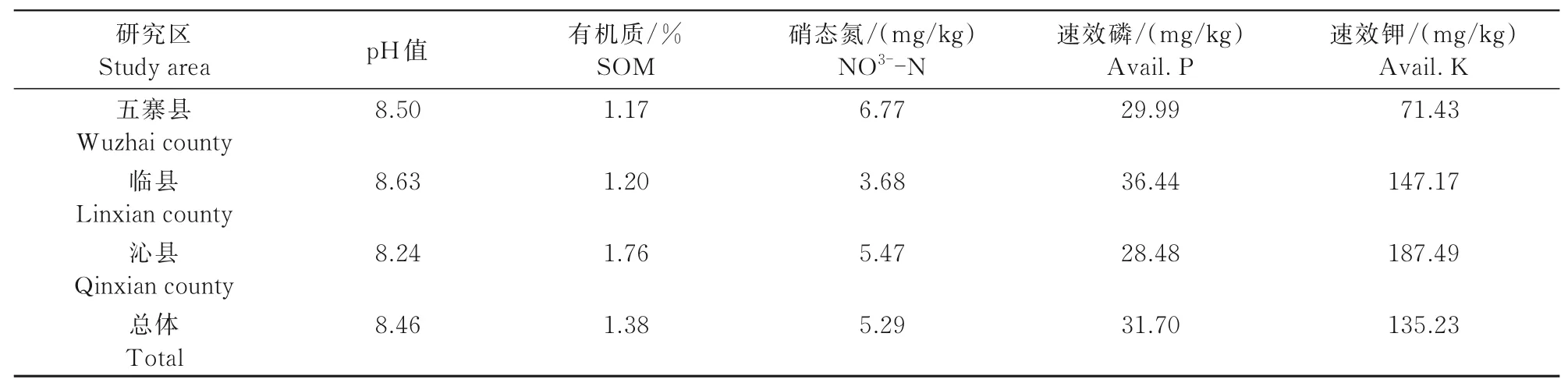

研究區土壤基本理化性質如表1所示。

表1 研究區土壤基本理化性質Tab.1 Basic physical and chemical properties of soil in the study area

本研究依據山西省統計年鑒數據,選取五寨縣、臨縣和沁縣作為研究區域,其谷子種植面積分別為10 551、9 359、2 289 hm2。3個研究區均屬大陸性氣候,其中五寨縣年平均氣溫4.3℃,年平均降水量500 mm,無霜期120 d左右;臨縣年平均氣溫8.8℃,年平均降水量為519 mm,全年無霜期160 d左右;沁縣年平均氣溫8.9℃,年平均降水量606 mm,全年無霜期167 d左右。

1.2 試驗方法

研究區谷子于2019年4月末至5月初播種,當地農戶施肥常以復合肥做底肥,夏季雨期追施1次尿素,具體施肥量因土壤肥力差異、農戶經驗和農戶家庭經濟狀況而異。9月末至10月初谷子成熟后進行樣品采集工作,在每個縣域選擇100個采樣點。在選擇采樣點時,為保證采樣點所在區域的代表性,綜合考慮采樣點之間距離、當地谷子種植規模和地形(如是否在梁上種植)等因素,以確保采樣點具有充分的代表性。

1.3 樣品采集與測定

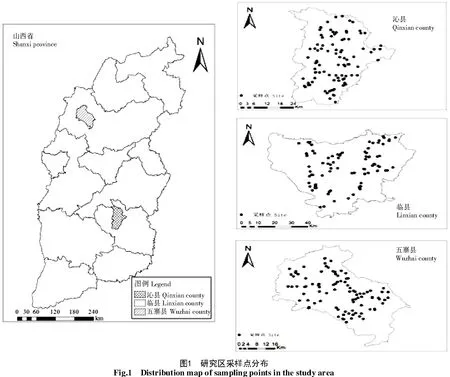

供試樣品采集工作于2019年10—11月谷子收獲后進行。根據各縣域的土壤類型和種植結構,采集耕層(0~20 cm)土壤樣品以及谷子籽粒樣品,測定其硒含量,并分析土壤基本理化性質(pH、有機質、硝態氮、速效磷和速效鉀)。土壤樣品采用五點法或S型法采集,將土壤樣品混合后經四分法處理留下1 kg左右,使用手持GPS記錄經緯度(圖1),并在地塊對應的農戶家中采集谷子籽粒樣品。將樣品帶回實驗室后,土樣進行自然風干,除去石礫和植物殘體,粉碎并分別過1.000、0.149 mm尼龍網篩,裝進自封袋做好標記備用;谷子籽粒烘干后,粉碎標記備用。

土壤和植物全硒含量采用HNO3-HClO4(4∶1) 高溫消解—HG-AFS法測定[13]。土壤基本理化性質的測定參考鮑士旦的《土壤農化分析》[14]:土壤硝態氮采用紫外分光光度法測定;土壤速效磷采用0.5 mol/L NaHCO3法測定;土壤速效鉀采用NH4OAc浸提—火焰光度法測定;土壤p H采用電位法測定(水土比=2.5∶1.0);土壤有機質含量采用重鉻酸鉀外加熱法測定。

1.4 數據處理與統計分析

使用Excel 2010對數據進行初步整理,Arcgis 10.2制作采樣點分布圖,IBM SPSS Statistics 19進行描述性統計分析、方差分析、方差齊性檢驗、Pearson相關分析和多元逐步回歸分析。

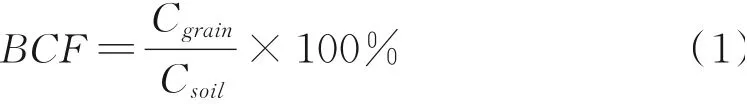

式中,BCF為生物富集系數(Biological concentration factor,%),Cgrain為采樣點谷子籽粒微量元素含量,Csoil為采樣點土壤全量微量元素含量,單位均為mg/kg。

2 結果與分析

2.1 土壤和谷子籽粒硒含量特征

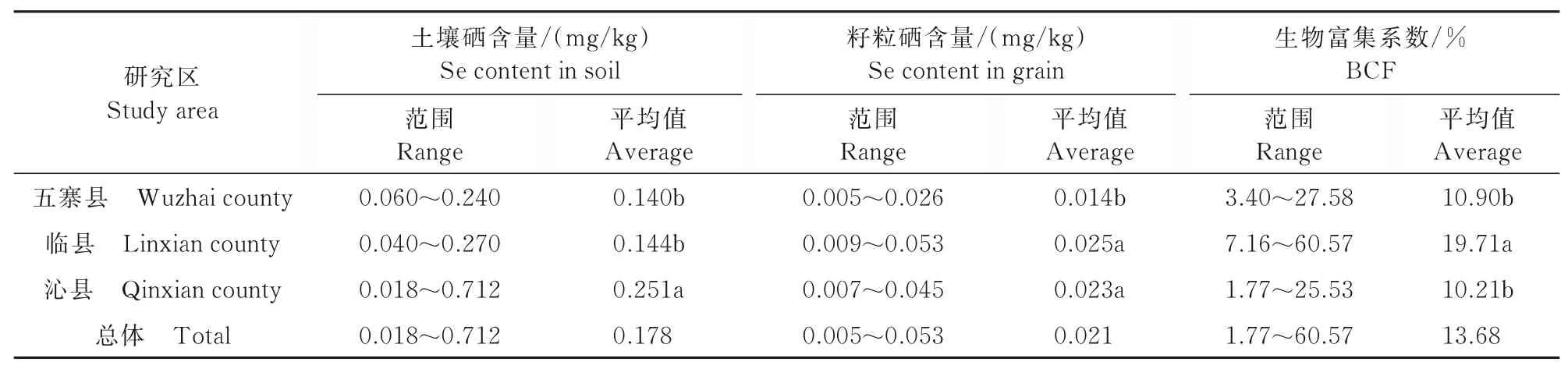

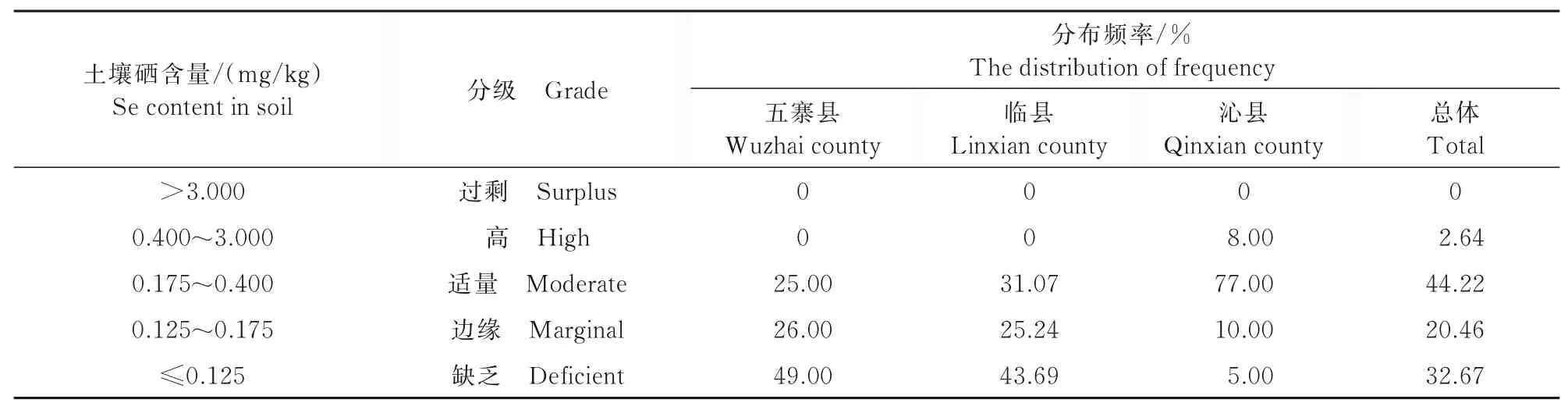

從表2、3可以看出,研究區土壤平均硒含量為0.178 mg/kg,根據全國第2次土壤普查養分含量分級標準,研究區土壤平均硒含量總體處于適量水平,其中高水平、適量水平和邊緣水平占比分別為2.64%、25.00%和26.00%,缺乏比例占32.67%。沁縣土壤平均硒含量為0.251 mg/kg,總體處于適量水平,顯著高于其他縣域(P<0.05),其缺乏水平占比也最低,為5.00%,適量水平占比為77.00%;臨縣土壤硒含量次之(0.144 mg/kg),總體處于邊緣水平,缺乏水平占比為43.69%,適量水平和邊緣水平分別占比為31.07%和25.24%;五寨縣土壤硒含量最低(0.140 mg/kg),總體處于邊緣水平,適量水平和邊緣水平分別占比為25.00%和26.00%,缺乏水平占比為49.00%。

表2 研究區土壤和谷子籽粒硒含量特征Tab.2 Char acter istics of Se contents in soil and millet gr ains in the study ar ea

表3 土壤硒含量頻率分布Tab.3 Frequency distribution of Se content in soil

研究區谷子籽粒硒含量情況如表2所示,研究區谷子籽粒平均硒含量為0.021 mg/kg,生物富集系數為13.68%。其中,谷子硒含量以臨縣和沁縣最高(P<0.05),分別為0.025、0.023 mg/kg,而五寨縣谷子硒含量最低,僅為0.014 mg/kg。生物富集系數以臨縣最高(P<0.05),為19.71%,五寨縣和沁縣最低,分別為10.90%、10.21%。

2.2 土壤類型對土壤和谷子籽粒硒賦存狀況的影響

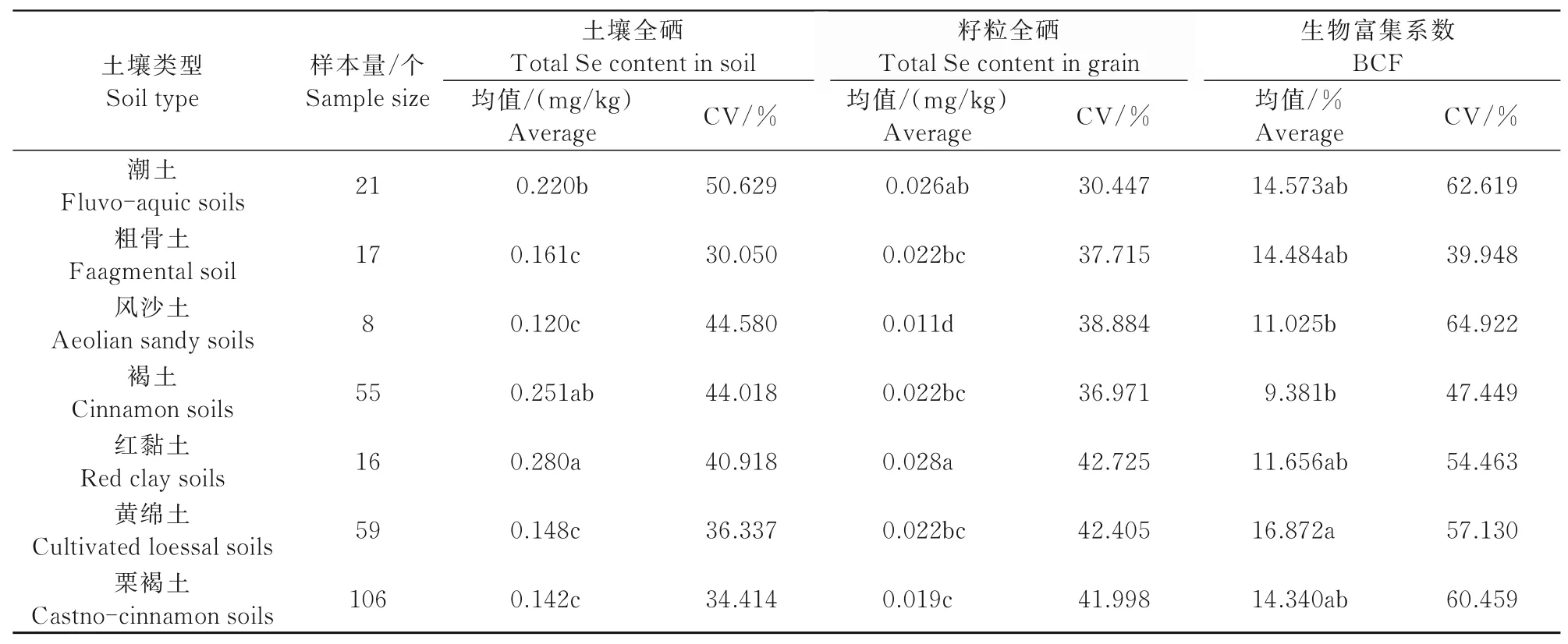

不同土壤類型中土壤、谷子籽粒硒含量與生物富集系數如表4所示,研究區不同土壤類型上,土壤硒含量、籽粒硒含量和生物富集系數均差異顯著(P<0.05)。紅黏土中硒含量最高(0.280 mg/kg),其谷子籽粒的硒含量也最高(0.028 mg/kg);風沙土硒含量最低(0.120 mg/kg),其谷子籽粒的硒含量也最低(0.011 mg/kg)。黃綿土上谷子對硒的生物富集系數最大(16.872%),褐土上谷子的生物富集系數最小(9.381%)。潮土土壤硒含量的空間變異性最強(50.629%),谷子硒含量的空間變異性最弱(30.447%),粗骨土土壤硒的空間變異性最弱(30.050%),紅黏土谷子硒含量的空間變異性最強(42.725%)。風沙土生物富集系數的空間變異性最強(64.922%),粗骨土生物富集系數的空間變異性最弱(39.948%)。

表4 土壤類型對硒賦存狀況的影響Tab.4 Effects of soil types on Se enrichment

2.3 谷子品種對籽粒硒累積特征的影響

從表5可以看出,不同品種谷子栽培區土壤硒含量、谷子籽粒硒含量和生物富集系數均差異顯著(P<0.05)。其中,沁州黃栽培區土壤硒含量最高(0.297 mg/kg),青雜6號栽培區土壤硒含量最低(0.116 mg/kg),谷子硒含量也最低(0.013 mg/kg),而長農35號籽粒硒含量最高(0.028 mg/kg);晉谷21號生物富集系數最大(18.656%),晉谷40號生物富集系數最小(9.341%)。晉谷21號栽培區土壤硒含量的空間變異性最強(51.795%),生物富集系數的空間變異性也最強(57.535%);青雜6號栽培區土壤硒含量的空間變異性最弱(24.701%),但籽粒硒含量的空間變異性最強(43.185%),長農35號籽粒硒含量的空間變異性最弱(27.122%);沁州黃生物富集系數的空間變異性最強(57.535%),長農35號生物富集系數的空間變異性最弱。

表5 谷子品種對籽粒硒累積特征的影響Tab.5 Effects of millet varieties on Se accumulation characteristics in grains

2.4 土壤基本理化性質對谷子籽粒生物富集系數的影響分析

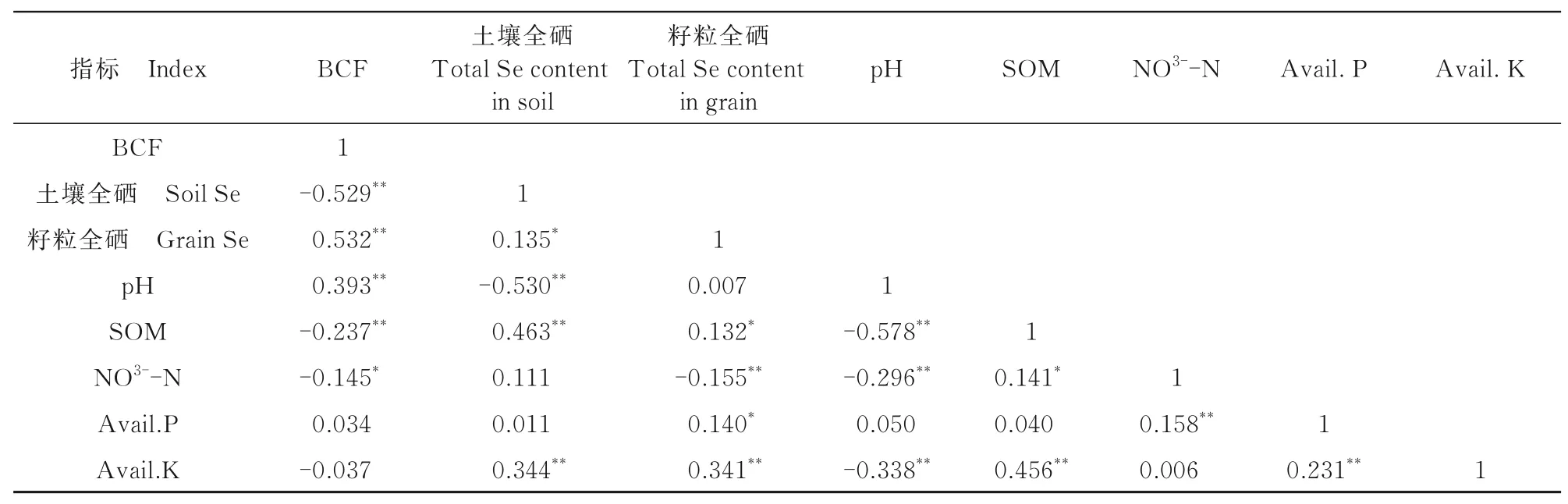

相關性分析表明(表6),谷子籽粒硒的生物富集系數與土壤和籽粒硒含量相關性最強,分別呈極顯著負相關(-0.529)和極顯著正相關(0.532)關系(P<0.01),與pH值和有機質也呈極顯著相關關系,相關系數分別為0.393和-0.237,與硝態氮呈顯著負相關,相關系數為-0.145,與速效磷和速效鉀的相關性不顯著。但土壤硝態氮、速效磷、速效鉀含量對籽粒硒含量影響較大,總體呈顯著或極顯著相關關系。

表6 土壤基本理化性質與谷子籽粒生物富集系數的相關性分析Tab.6 Cor relation analysis between basic physical and chemical properties of soil and BCF of millet grains

2.5 各影響因素的多元逐步回歸分析

為比較各影響因素對硒生物富集系數的影響程度,以土壤硒含量、谷子硒含量、谷子品種、土壤類型、p H值、有機質、硝態氮、速效磷和速效鉀為自變量,以硒的生物富集系數為因變量,進行多元逐步回歸分析,定量研究各影響因素對生物富集系數變化的解釋比例和相對重要性,回歸方程如下。

式中,X1、X2、X3分別表示籽粒硒含量、土壤硒含量和谷子品種,X前的系數表示該影響因素對生物富集系數變化的解釋度。其中,回歸方程的R2=0.828,F假設=193.603,P=0.000。

若自變量未進入方程,則表示該自變量對生物富集系數的影響程度相對較小。因此說明土壤硒含量、籽粒硒含量和谷子品種對硒的生物富集系數變化影響最大,分別能夠解釋其變化的27.9%、39.2%和1.4%,而其他影響因素對硒生物富集系數變化的影響程度相對較小。

3 結論與討論

山西省處在我國東北至西南的缺硒帶上,土壤硒含量相對較低。研究區土壤硒平均含量為0.178 mg/kg,總體處于適量水平,與山西省土壤微量元素背景值大致相等(0.180 mg/kg),與陜西關中地區硒含量基本相同(0.174 mg/kg)[15],較華北地區土壤硒含量低37.10%[4]。3個縣中,以沁縣土壤硒含量最高,總體處于適量水平,而五寨縣和臨縣土壤硒含量較低,處于邊緣水平,這主要因為當地土壤硒本底值有關。史崇文等[16]研究表明,山西省土壤硒含量從南向北逐漸降低,與沁縣、臨縣和五寨縣從南向北分布的規律一致。另一方面,通過前期調查發現,沁縣農戶向土壤中施用農家肥比例最高,農家肥中含有的硒能一定程度上能夠提高土壤硒含量。根據我國相關富硒產品國家標準和行業標準對硒含量要求[17],籽粒硒含量在0.1 mg/kg則屬于富硒產品,研究區沒有滿足天然富硒標準的樣品。山西省開發富硒小米,可以結合測土配方施肥技術適量補充外源硒,同時增施有機肥,從而提高谷子硒含量和利用效率。

土壤類型中基本理化性質的差異影響著土壤中硒的活化率,進而對硒利用效率產生影響。土壤黏粒比表面積大,膠體特性強,對硒有極強的吸附作用[18]。因此,在黏粒含量高的土壤上,不易發生養分流失,土壤硒含量相對較高。但被黏粒固定的硒大多為無效硒,難以被作物吸收利用。因此,黏粒含量高的土壤硒含量也較高,但可供作物吸收利用的硒較少;相反在黏粒含量低的土壤,硒更容易被植物吸收利用。此外,土壤p H值和有機質含量也影響著谷子對硒的吸收利用。研究表明,隨土壤p H值的升高,土壤硒活性增強,可溶態硒含量升高,可供谷子吸收利用的硒越多,從而提高了硒的利用效率[19]。因此,土壤p H值與硒的生物富集系數呈極顯著正相關。CHARAK等[20]研究認為,有機質對土壤硒具有雙重作用,一方面硒能夠與土壤有機物質結合,或者由于微生物的作用結合到氨基酸和蛋白質中,比黏土礦物有更強的固定能力;另一方面有機質的增加會提高土壤有機硒含量,進而提高硒的生物可利用性。理論上隨土壤硒含量的增加,籽粒硒含量也在增加[21],但土壤和籽粒硒含量數量級的差異導致土壤硒含量和硒的生物富集系數在數學上表現為負相關。本研究中有機質與硒的生物富集系數呈極顯著負相關,這可能因為隨土壤有機質含量的增加,土壤硒含量也在增加,而相較于有機質,土壤硒含量對生物富集系數的影響更明顯,所以,表現出有機質與硒含量呈負相關。

硒通過主動吸收的方式進入作物體內,因此,大量研究表明,作物對硒的吸收利用不僅與外界環境有關,同時也受自身品種(基因型)的影響[7,11,22]。本研究表明,品種對硒吸收的影響僅次于土壤和籽粒的硒含量,但遠高于土壤基本理化性質的影響。前期調查發現,研究區已知的谷子品種有29個,其中,沁縣種質資源最豐富(27個品種),主要包括沁州黃(18%)、長農35號(15%)和晉谷40號(11%)。這可能與當地土壤養分含量豐富、氣候適宜,因此,對品種的要求較低有關。此外,由于當地谷子種植技術相對成熟,且籽粒適口性好,當地小米的產量和質量均較高。臨縣有8個品種,以晉谷21號(76%)為主,其中,晉谷21號對硒的吸收累積作用較強,盡管臨縣土壤硒含量僅為0.144 mg/kg,但谷子籽粒的硒含量(0.025 mg/kg)顯著高于其他縣,說明晉谷21號對硒具有更強的吸收累積能力。五寨縣有6個品種,以張雜3號(65%)和青雜6號(10%)為主,其中,張雜3號產量最高,且抗逆性最強,但適口性不足。因此,在進行谷子引種時,要結合當地土壤和氣候條件選擇合適的谷子品種,以保證其高產優質。

研究區谷子對硒的富集能力與土壤硝態氮含量呈極顯著負相關,這可能是由于氮肥大量施入提高了谷子產量,但土壤硒供給不足而造成的稀釋效應,因此,作物產量與硒的生物富集系數呈負相關,這與ZHAO等[23]研究結果一致。HUANG等[24]研究認為,在旱地種植區,產量才是增加小麥籽粒微量元素的限制因素。所以,應優先提高旱地作物的微量元素含量,補充微量元素不僅是為了提高作物的營養質量,也是為了保證高產[25]。部分研究認為[26-27],施氮量從零增加到最佳水平可提高谷物籽粒微量元素的濃度。同時最佳的氮供應能有效改善微量元素從土壤到營養部位再到籽粒的轉移,最終增加籽粒中微量營養素的濃度和土壤中微量元素的生物利用率[28]。理論上磷和鉀也與硒的生物富集系數呈極顯著負相關關系,但本研究中,磷和鉀均與硒的生物富集系數無顯著相關性,可能是因為研究區磷鉀含量本身較低,其影響作用被其他因素掩蓋。

研究區土壤硒含量總體不缺乏,其中,沁縣硒含量水平較高,五寨縣和臨縣缺乏比例較大,而臨縣谷子對硒的富集作用最強。紅黏土硒含量最高,其谷子籽粒硒含量也最高,但谷子在黃綿土上對硒的富集作用最強,粗骨土土壤性質穩定,對硒利用效率影響最小。不同谷子品種中,沁州黃栽培區土壤硒含量最高,籽粒硒含量也最高,但晉谷21號對硒的吸收能力最強,此外,長農35號受環境變化影響最小。硒的生物富集系數與pH值呈極顯著正相關,與有機質呈極顯著負相關,與硝態氮呈顯著負相關,與磷和鉀相關性不顯著。