基于COGO 數字化信息采集在三維建模中的應用

李春霞

(北京地星偉業科技股份有限公司,北京 100080)

傳統的二維不動產管理方式,難以表達建筑與地面上下要素等其他實體間的錯綜復雜關系,無法直觀、立體展現不動產單元分層分戶空間關系,難以滿足如今國內外關于三維不動產的需求。目前國內有基于不動產精細化管理,采用BIM 模型表達建筑對象,建立房地一體化系統研究[1];基于CityEngine 建立建筑三維建模[2];基于傾斜攝影技術的不動產三維模型[3];以及針對古建筑建立三維模型[4]等技術。

數字化建模依賴空間數據信息,所以信息獲取過程對數據質量高低存在關鍵影響。傳統地圖數字化獲取的數據質量存在一些不確定性因素[5],數字化后地圖精度通常不會高于原圖精度[6],數據質量難以得到有效控制。本文采用了COGO數字化方法采集建筑數據,按照分層分戶方式對大比例尺房產圖空間數據展開采集,用于后期建立三維建筑單體化模型。本文選取了美國佛羅里達州的派內拉斯縣(Pinellas)一棟建筑,闡述了三維數據數字化采集方法與流程。

圖1

1 空間和結構

1.1 空間

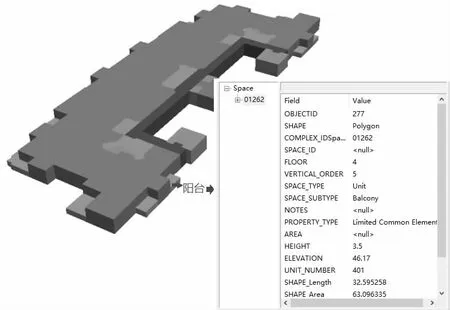

空間(Space)是記錄建筑內部空間信息,區分建筑內各不同功能性空間的位置、大小、方向等信息,采用多邊形(Polygon)要素方式進行描述。按照建筑功能性特征,Space包含空間類型、子類型、樓層數、面積、樓高、海拔高度等字段內容。

1.2 結構

結構(Structure)與空間屬于共生關系,記錄空間的每一條線狀結構,采用線段(Polyline)要素方式進行描述。Structure 屬性信息表,包含結構的類型、層數、高度等。

2 三維信息采集

2.1 預處理

地圖數字化的目標是將紙質資料(或其他)轉化成計算機可識別的數據,可將紙質資料掃描成電子圖件,掃描過程中DPI 不低于300。

2.1.1 資料收集。掃描后的建筑平面圖件,格式為pdf;能夠包裹建筑的宗地(Parcel)矢量文件,格式為Shapefile;其他資料。

2.1.2 圖件轉換。將掃描件轉換為柵格數據,按照TIF 格式分層存放,后期需要展開地理配準并讀取圖中標注信息,保證轉換后圖片足夠清晰。

2.1.3 使用軟件。數字化主要使用ArcGIS10.5 以上版本中的Georeferencing 和COGO 模塊,建模主要采用ArcPro。

2.2 地理配準

利用建筑所在位置示意圖和所處宗地矢量文件,采用Georeferencing 功能模塊,對建筑圖紙進行地理配準;確定建筑在宗地中位置,將建筑由底層至上層依次進行空間校準,獲取建筑所在地理坐標信息。

2.3 COGO 地圖數字化

2.3.1 繪制新宗地(Parcel)。由于一個宗地內部存在多幢建筑情況,所以會出現宗地大小與建筑指示圖指引范圍不完全對應。例如宗地范圍大于本幢建筑的外部范圍線,需要重新創建本建筑對應的宗地范圍,以便于提高數據采集精度。

COGO 方法:創建一個數據庫(gdb)模板,并命名為Parcel Fabric。編輯數據庫文件,選擇新建parcel 功能,新建文件命名為宗地(Parcel),COGO 完成的點、線要素,最后可轉化成面狀文件。

(1)點擊Select Parcel Features 創建新的宗地,Parcel Detail 中的屬性(Properties)列下面中Name 定義為Parcel,Type 設置為0(此處0 和1,是為區分后期數據是否導出)。

(2)打開線(Lines)列,點擊工具construction Tools,確定第一個控制點位置,控制點的方位和距離按照圖上標記輸入。如在表格中方位(Bearing)列輸入:S3-03-07E ,距離(Distance)列輸入:124.28,這里的方位單位為度(°)分(′)秒(″),距離單位為英尺(Ft);第一個控制點會自動跳轉到第二個控制點,依次類推,輸入各控制點方位和距離,形成閉合線路;通常最后一個點會自動閉合到第一個控制點,如果不能自動閉合則采用手動方式閉合。

(3)控制點閉合后,檢查采集閉合誤差是否滿足要求,同時自動計算面積。圖2 中Misclose 等于0.021,滿足精度要求,面積為21152 平方英尺。

圖2 COGO 新宗地圖

(4)選擇Keep and Join 工具,自動生成新宗地范圍。其他環節的COGO 方法同上。

(5)對照新的宗地矢量范圍,重新對tif 圖進行配準,此步驟目的為提高地理配準精度。

2.3.2 COGO 建筑腳線。勾畫建筑的最外圍線(腳線),命名為footprint。按照建筑角線標注的方位和距離,確定一個控制點為起點,兩點之間按照±90 度或±45 度方法,計算下一點的方位信息,直至首尾兩點自動封閉,如圖3。建筑腳線的形狀通常與建筑2 層外圍一致,后期通過GIS 空間分析工具處理兩層之間公共區域及墻體部分,保證層與層之前外圍墻面的垂直性和連續性。

圖3 COGO 建筑腳線

2.3.3 檢查控制點的精度。建筑平面圖中“TIE”標記了控制點到宗地“北”、“東”兩個方向距離,在對應的控制點位置添加控制線,檢查建筑腳線在宗地中位置精度,通常添加3個控制點的連接線即可完成,如圖4 所示。

圖4 檢查控制點精度

如COGO 形成的控制線到宗地線兩邊能完全套合則無需移動腳線位置;不能套合則需要利用transform parcel工具對COGO 形成的點線要素進行整體旋轉和平移,直到移動到相對準確的位置。此步驟是為了提高建筑在宗地中空間位置的相對準確性。

2.3.4 建筑分層分戶COGO。不動產估價過程戶型結構和套內建筑面積是非常重要參考因子,為了確保單元(戶)內結構和面積準確性,所有單元(戶)內部均需要COGO;而電梯、大廳、休息室等公共區域可以提供參考位置,為了提高效率可以采用其他方式。

以內墻為邊界COGO 戶內部分,計算套內面積,但是注意起始控制點應與上層控制點重合,要扣除外墻的厚度。

對同一層存在多個單元的情況下,需對每個單元COGO,不同單元之間的墻體不計算在單元面積內。

2.3.5 分割非單元區域。單元(戶)以外的電梯、設備間、墻體等公共區域,可對照配準后的分層分戶平面圖進行面狀分割。

如利用2 層單元(戶)與腳線部分進行切割,留下非重合區域作為2 層公共區域,再行細化。打開parcel 文件屬性表,選擇2 層所有單元圖形(因為其他區域沒有COGO);點擊Parcel Explorer 工具,全選本層所有單元;使用Parcel Remainder 工具進行疊加分析,細化出2 層的公共區域。

使用ArcGIS 中的Feature Class to Feature Class 工具,將面狀輸出至Space 模板中。如圖5 所示。

圖5 圖形分割工具(Remainder)

2.3.6 完善空間屬性信息。分層細化完成后添加空間要素屬性信息,包括Unit Number(單元號)、Floor(樓層)、Space_Type(空間類型)、Area(面積)等。依此類推,直至建筑內所有空間屬性信息采集完成。

2.3.7 生成結構及完善信息。COGO 過程中形成的線(line)要素,直接導出到Structure 模板中;在窗戶的位置需要使用“split Tool”打斷線,分別完善結構各處屬性信息。

2.4 數據整合入庫

建筑所有樓層信息采集完成,最終形成空間和結構要素數據庫。

3 三維效果展示

建筑空間數據信息采集完成后,利用ArcPro 等軟件建立白模,完成單體化模型建設。三維模型可以提供GIS 空間查詢與分析、通視分析、空域分析、日照分析、面積統計、戶型查詢、空間測算等功能,可根據用戶不同需求進行后續加工處理,也可在白模上貼入紋理照片,制作逼真的場景效果圖,如圖6~9。

圖6 建筑外部整體三維效果圖

圖7 模型(分層分戶)查詢、分析功能

圖8 建筑內部(分層)線狀效果圖

圖9 建筑內部(分層)面狀效果圖

4 結論

2021 年8 月,自然資源部印發了《實景三維中國建設技術大綱(2021 版)》,文中提到用于精細化管理的城市級實景三維建設,不動產三維可視化管理技術,模型的精確性和高效性很重要[7],建立精細模型越來越有必要。

本文詳細闡述了COGO 數字化信息采集的流程,為建筑精細三維模型提供了新思路,得出主要結論如下:

4.1 傳統手工數字化地圖采集方法對房產戶型結構圖紙質量的依賴性較大,資料一旦存在變形或殘損,則降低采集精度或出現結果失真,且幾何糾正質量也會影響數字化采集準確性;而COGO 數字化方法,對幾何糾正精度或圖紙掃描質量依賴度較低,基本不受影響,數字化精度、準確性較高。

4.2 起點與終點閉合后,自動計算圖形閉合誤差,及時檢驗和提示圖形發生的錯誤,減少累積誤差,比傳統手工數字化中人工檢查效率和準確性更高。

4.3 在傳統手工數字化線段過程中,為保持整面墻體是直線,在墻體連接拐點處需要對直線進行打斷處理;而COGO 數字化方法生成的線要素成果,在結構線段上不同屬性處每都會自行斷開,減少大量人為打斷線工作。

4.4 COGO 在兩條線的連接控制點處,通過加減90°或45°的方法繪制建筑直角和斜角,采用弧度、半徑計算方式繪制弧線,采集結果高度還原了建筑的美觀度,增加了觀賞性。

4.5 采集過程中能夠同時生成點、線、面三種要素,滿足不同用戶不同需求。

4.6 COGO 方法要求圖紙資料具備方位、長度等信息,更適用于大比例尺場景單體化精細建模;對于小比例尺場景建筑群體建模,耗費人力成本較高,建模速度較慢,比較難以大范圍批量采用;另外本法操作方法復雜,對于人員技術要求較高。

最后,三維模型數據是數字城市建設中的重要成果,本文對不動產三維模型數據采集方法的闡述,為我國智慧城市以及實景三維建設提出一種方法。