明代《重建真定府廟學之記》碑考

岳改榮

(河北師范大學 歷史文化學院,河北 石家莊 050010)

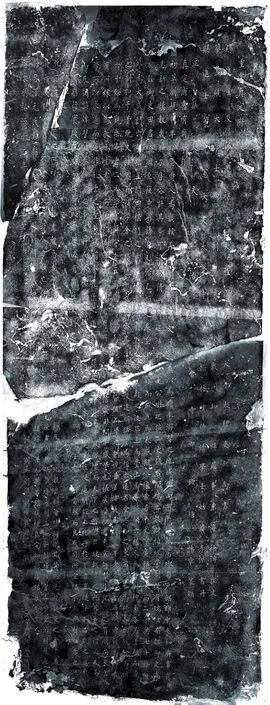

正定古稱常山、恒州、真定,是古代河北中南部的政治文化中心,歷史上曾是路、府、州、縣的治所,建有府、縣兩級文廟。正定府文廟位于今正定縣城內常山東路路南,是古代河北境內規模較大的府學之一。2019年6月,為配合府文廟外圍環境整治工程,受正定縣文物保管所委托,河北省文物研究所(今河北省文物考古研究院)對府文廟原址區域進行了文物勘察,在戟門南側約50米處發現明代《重建真定府廟學之記》石碑一通。此碑為青石質,斷裂為三塊,碑座已失。碑首高115厘米,寬134厘米,厚53厘米,雕三條龍互相纏繞,碑額正中陰刻“重建真定府廟學之記”9字(圖一)。碑身高315厘米,寬130厘米,厚50厘米,碑文為楷書,共21行,滿行51字,共807字(圖二)。除碑體斷裂處個別文字殘缺外,保存基本完好。碑文詳細記述了明弘治八年(1495)至十年(1497)正定府文廟的修繕情況。下面結合相關文獻,對碑文所涉及的此次修繕情況進行考訂,乞請方家教正。

圖一 《重建真定府廟學之記》碑額拓片

圖二 《重建真定府廟學之記》碑身拓片

一、碑刻錄文

該碑文在光緒《正定縣志》中有收錄,只是題名為《重修正定府廟學記》,且無撰文、書丹、篆額人及立碑時間。與出土碑文相對照,縣志錄文略有差異,但不影響對碑文的解讀。

為便于研究,現將碑文抄錄如下。其中,加□文字為碑上殘缺據縣志補齊者,【】內文字為縣志與碑不同者,()內為縣志所缺錄字。

重建真【正】定府廟學記

賜進士及第光祿大夫、柱國少師兼太子太師、吏部尚書、」華蓋殿大學士、知制誥、國史總裁、同知經筵事東海徐溥撰文」

賜進士第、中憲大夫、太常寺少卿兼翰林院侍讀學士姑蘇李杰書丹」

正議大夫、資治尹、太常寺卿錢塘林章篆額」

二、碑文考釋

該碑由時任內閣首輔、柱國少師兼太子太師、吏部尚書徐溥撰文,碑文詳細記載了明代弘治年間真定府文廟修建的緣起、建筑規制等,現將相關問題考述如下。

1.府文廟修建的緣起

府文廟修繕的主要發起者是時任真定知府張琡。據碑文,張琡,平涼人,成化丙午即成化二十二年(1486)任真定知府。但乾隆二十七年(1762)《正定府志·職官》中則記為:“張琡,陜西盩厔人,弘治元年(1488)任,升山西右參政”,所載張琡的籍貫、出任真定知府的時間皆與碑文不符。查明代《陜西通志·鳳翔、漢中、平涼三府鄉賢》載:“張琡,字文璧,鎮原人。少穎悟,有干局。成化辛卯鄉舉,壬辰進士,授工部主事,歷員外郎、郎中。嘗查定、魏二公敕賜蘆灘額外地,奏屬有司,以供官廠薪費。升真定知府,興修學舍,積粟賑饑。”鎮原,明屬陜西平涼府,“府東北。元鎮原州,屬鞏昌總帥府。洪武初,降為縣,來屬”,而盩厔縣屬陜西西安府,“府西南”。可知《正定府志》所載有誤,應以碑文為準,即張琡為陜西平涼人,出任真定知府的時間為成化二十二年(1486)。《明孝宗實錄》載,弘治七年(1494),張琡由直隸真定知府升為山西布政司右參政,仍掌管真定府事。

從碑文中可知,張琡始請于前巡撫都御史史琳、巡按御史張聞,后請于現任都御史高銓、巡按御史田奫。

巡撫,明、清地方長官,始于洪武二十四年(1391)遣懿文太子巡撫陜西。永樂十九年(1421)始以朝臣巡視地方,安撫軍民,事畢復命,即或停遣。自宣德五年(1430)始各省專設,遂為定員。景泰四年(1453),加都御史銜。乾隆《正定府志》則載:“巡撫,明正景間無專官,成化八年(1472)定巡撫正定都御史,以保定、河間、順德、廣平、大名隸之。”按照《正定府志·職官》的記載,史琳為浙江余姚(今浙江余姚市)人,弘治五年(1492)任真定府巡撫都御史;高銓為江南江浦(今江蘇南京江浦區)人,弘治九年(1496)繼任。關于高銓的籍貫,清《江南通志》載:“高銓,字宗選,江都人(今江蘇揚州市),成化己丑進士”,《中國歷代人名大辭典》所記與《江南通志》一致,故《正定府志》記載有誤。

巡按,巡按御史的簡稱,為明、清都察院專差御史之一。“巡按,舊志云自洪武時以久任御史一人分遣巡歷郡縣,后此歲以為常,此則刺察正、順、廣、大四府及正、神、定三衛,并各千戶所。”監察御史雖官僅七品,但出為巡按,名曰“代天子巡狩”,故稱其任職為“代”。《正定府志·職官》中記有張聞,稱其為陜西鄜州(今陜西富縣)人,弘治七年(1494)代,但未見田奫的相關記載,而有“田淵,陜西洛川(今陜西洛川縣)人,進士,弘治十年(1497)代”。查《陜西通志·臨洮、慶陽、延安三府鄉賢》有“田奫,洛川縣人,成化辛丑進士,任山東按察司副使。《明清進士題名碑錄》作田淵。”故可知田奫、田淵應為同一人,弘治十年代。

按此,史琳、張聞任上,張琡“鳩工聚財,相地營制”,“既有端緒”后,都御史高銓、巡按御史田奫陸續到任,張琡復申前請,修繕工程繼續,直至“丁巳之秋而成”。由此亦可知田奫代真定巡按御史應在弘治十年(1497)秋天之前。

碑文還提及張琡的繼任者熊達。按乾隆《正定府志·職官》載:“熊達,江西南昌人,弘治十年任”,所載熊達的籍貫與到真定府任職的時間均與碑文一致。

2.文廟建筑規制

文廟又稱文宣王廟、孔廟,是祭祀孔子的紀念性建筑,同時也是傳承儒家文化的重要載體。文廟建筑是封建社會禮制建筑的一部分,因受禮制的規范而具備嚴格的等級規制。正定府文廟屬于府級文廟建筑規制。據光緒《正定縣志》記載,府文廟宋以前建置已不可考,宋熙寧三年(1070)龍圖閣學士吳中復創修,元末毀于戰火,明洪武四年(1371)知府郭免重建,之后至本碑文所記弘治八年(1495)大修之前共經歷過六次大修:正統、景泰年間各有一次修葺;天順三年(1459)增修明倫堂,增建齋廬號舍;天順五年(1461)增建尊經閣及梯云步月樓;成化四年(1468)知府邢簡重修大成殿、東西廡、神廚、戟門;成化十一年(1475)知府田濟修重建堂齋、學門、倉庫、號舍、四齋,拓寬東路鐘靈坊。

本碑文所記的此次修繕工程可分為三類。第一類為重修,如大成殿、東西廡、大成門、欞星門等;第二類為增建,增建了觀樂亭、泮池、泮橋等;第三類為改建,如明倫堂、退省堂、東西四齋、號舍等。其中泮池、泮橋的增建和退省堂的改建在清《正定縣志》與《正定府志》中均無記載,可補史料之缺。

按碑文,此次重修后,文廟建筑規制為:大成殿八楹,東西二廡共七十余楹,大成門六楹,欞星門四楹,三殿之后筑土為臺,臺上建尊經閣六楹,改建明倫堂、退省堂為六楹,東西四齋各四楹,號舍六十楹。

關于此次對府文廟的重修,光緒《正定縣志》卷十一《學校》記曰:“弘治八年知府張琡按圖籍復學之侵地十之三,改建明倫堂為楹六,東西建觀樂亭,又鼎新文廟,立名宦鄉賢祠,大學士劉健為記。”不僅記載了此次府文廟的修繕和名宦、鄉賢祠的設立,還提及大學士劉健曾作記。劉健,字希賢,洛陽人,《明史》有傳,弘治四年(1491)擢禮部尚書兼文淵閣大學士,十一年(1498)進太子太傅,代徐溥為首輔。他的《正定府重修文廟記》也收錄在光緒《正定縣志》中。文載:“廟自禮殿廊廡,神庫神廚,以至尊經有閣,名宦、鄉賢有祠,學自講堂齋舍,以至觀樂之亭,教官之廨宇,列以重門,繚以周垣。”但目前尚未見到劉健之碑,或已毀不存。

與劉健文相較,徐溥碑文中未提及名宦鄉賢祠。

綜合以上史料和此次發現的徐溥碑刻記載,真定府文廟在弘治八年至十年(1495—1497)重修,重修后的建筑布局為坐北向南,中軸線上建筑主要有欞星門、泮池、泮橋、大成門、大成殿、尊經閣等,中軸線兩側有名宦祠、鄉賢祠、東西二廡、觀樂亭等建筑。

明代尊孔到了無以復加的地步,全國各地設立府、州、縣三級文廟,同時文廟的建筑規制日益完備,“廟的位置或在學的前部、或偏于一側,其主要建筑的布局形制如下:前設照壁、欞星門和東西牌坊形成廟前廣場;欞星門前或欞星門內設半圓形水池,稱為‘泮池’;欞星門之內是大成門,大成門內為大成殿和兩廡,大成殿之后設啟圣祠,以上是孔廟的祭祀部分……(中軸線)兩側則布置名宦祠、鄉賢祠和師生教學用房”。真定府文廟同上文所述的明代文廟建筑規制基本相符。

真定府文廟欞星門、大成殿、泮池、泮橋等建筑在新中國成立初期尚存,20世紀70年代被拆毀。

三、碑文中涉及的相關問題考釋

1.撰碑人、書丹者、篆額者

撰碑人徐溥(1428—1499),《明史》有傳。字時用,宜興(今江蘇宜興市)人。景泰五年(1454)進士及第,授編修。憲宗初,擢左庶子,再遷太常卿兼學士。成化十五年(1479)拜禮部右侍郎,尋轉左,久之改吏部。孝宗嗣位,兼文淵閣大學士,參預機務,旋進禮部尚書。弘治五年(1492)八月任當朝首輔。十一年(1498),皇太子出閣,加少師兼太子太師,進華蓋殿大學士。以目疾乞歸,帝眷留,久之乃許,恩賚有加。逾年卒,贈太師,謚文靖。有《謙齋文錄》四卷流傳于世。徐溥性凝重有度,居內閣12年,從容輔佐,愛護人才,屢遇大獄及逮系言官,委曲調劑,安靜守成。

書丹者李杰(1443—1517),《明史》無傳。《國朝獻征錄》卷33有《禮部尚書李杰傳》:李杰,字世賢,南直隸蘇州府常熟縣(今江蘇常熟市)人,成化二年(1466)進士,授編修,累升侍讀學士,歷南監祭酒,官至禮部尚書,以忤劉瑾去位。劉瑾伏誅后,李杰在明武宗的起用之列。正德十二年(1517)閏十二月卒。卒年75歲,謚文安。

篆額者林章(1430—1510),《明史》無傳。據《明武宗實錄》記載,林章字以成,浙江錢塘(今浙江杭州市)人,少貧,性警慧,尚書于謙悅之,因偕至京師,遂獲以書翰直內閣,授中書舍人。歷任禮部員外郎、郎中。成化間預修《英宗實錄》,累遷為太常寺卿。弘治時預修《憲宗實錄》《大明一統志》及《續通鑒綱目》。

2.徐溥撰文的時間

按碑文,此次府文廟的修繕工作自弘治八年(1495)春開始,至弘治十年(1497)秋完工,張琡應是在修繕完成后請徐溥為記,故碑文中詳細記述了此次修繕的結果。但張琡于弘治十年(1497)十二月離任:“改除管真定府事山西布政司右參政張琡為河南左參政”,故碑文中又有“若修廢補弊使常存而不壞,則又望于今日繼其任者南昌熊侯達焉”句,也就是說,徐溥撰文的時間應在熊達到任之后。

又,碑文末羅列了同時參與此工程的諸多官員,其中有“元氏知縣常清”。據乾隆《正定府志·職官》記載,弘治年間在元氏任知縣的有三人,先后為“宋詵,東昌人,舉人,弘治年任”“常清,濟寧人,舉人,弘治年任”“李巖,博平人,弘治十一年任”。按常清先于李巖為元氏知縣,其任期應在弘治十一年(1498)之前。

綜上所述,徐溥撰寫此文的時間應在張琡離任、熊達上任之后。碑文落款處的“時大明弘治十二年”應是立石的時間而非徐溥撰文的時間。

隨著正定城市改造及府文廟周邊環境整治工程的開展,府文廟舊址附近陸續發現與之相關的碑刻,如2000年位于府文廟舊址北側的正定縣中醫院在挖門診樓地槽時,于距地表2米深處發現5通碑刻,其中元代《真定路樂戶記》碑由元代著名文學家、史學家歐陽玄撰文,李黼書寫,徐奭篆額,碑文記述了元代真定路學禮樂戶的諸多情況,是研究元代禮樂教育的珍貴史料。此次發現的明弘治十二年(1499)《重建真定府廟學之記》碑詳細記述了正定府文廟在弘治八年至十年(1495—1497)的一次修繕工程,勘誤了史料記載,補充了史料記載之缺,為我們研究正定府文廟的建筑規制、歷史變遷提供了翔實而精確的資料。