『雙碳』知識小課堂

本刊綜合

為應對全球氣候變化,推動我國各行各業向綠色低碳方向發展,2020 年9 月22 日,國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上宣布:“中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030 年前達到峰值,努力爭取2060 年前實現碳中和。”

我國正式向世界遞交了“減排”時間表后,一系列“雙碳”政策正給人們的日常生活帶來越來越多的變化。

“雙碳”究竟是什么?作為中學生,我們能為“減碳”做些什么?今天,小編就帶你一“碳”究竟。

聚焦“雙碳”目標

“雙碳”即碳達峰、碳中和,其中的“碳”是指二氧化碳。

二氧化碳的主要來源是燃燒化石燃料。化石燃料也稱礦石燃料,是一種烴或烴的衍生物的混合物,包括煤、石油、天然氣、油頁巖、油砂以及海下的可燃冰等自然資源。化石燃料在燃燒的過程中會生成二氧化碳,二氧化碳被排入大氣中,會導致溫室效應。

圖1 燃燒煤是二氧化碳的主要來源之一,圖為滿載電煤的專列駛出礦區(圖/新華社 記者 劉軍喜 攝)

碳達峰

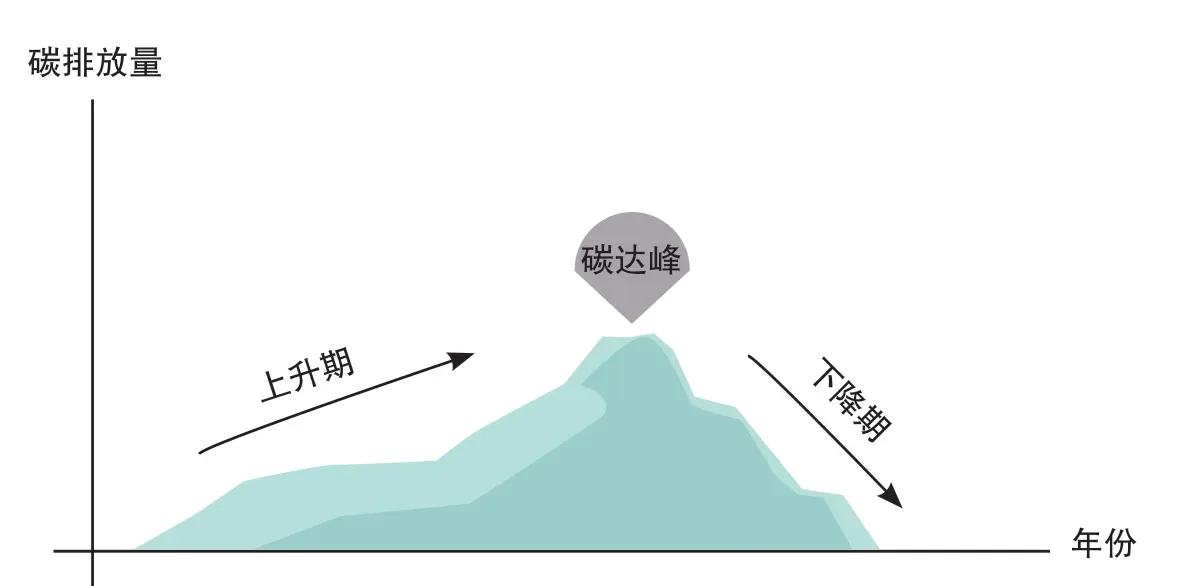

二氧化碳排放總量在某個時間點達到歷史峰值,這個時間點并非一個特定的時間,而是一個平臺期,其間碳排放總量依然會在一定范圍內波動,但總體趨勢平緩,之后碳排放總量會逐漸穩步回落。

圖2 碳達峰演示圖

碳達峰是溫室氣體排放量由增轉降的歷史拐點,標志著經濟發展由高耗能、高排放向清潔、低能耗模式的轉變。

碳中和

指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量,通過植樹造林、節能減排等方式,以抵消自身產生的二氧化碳排放量,實現正負抵消,達到相對“零排放”。

圖3 碳中和演示圖

碳達峰是碳中和的基礎和前提,只有實現碳達峰,才能實現碳中和。碳達峰的時間和峰值水平直接影響碳中和實現的時間和難度:達峰時間越早,實現碳中和的壓力越小;峰值越高,實現碳中和所要求的技術進步和發展模式轉變的速度就越快、難度越大。

“控碳”刻不容緩

氣候變化

全球氣候變化正在對人類社會構成巨大的威脅。過去的約200 年里,人類向大氣層排放了數萬億噸二氧化碳,如同給地球造了個大棚,讓地球無法散熱。清華大學地球系統科學系劉竹課題組的監測數據顯示,僅2021年,全球碳排放量就高達349 億噸。

二氧化碳排放過量是全球變暖的主要原因。氣候變化導致極端天氣頻發,海洋生態系統遭到嚴重破壞,出現海洋酸化、海平面上升、高溫熱浪、冰川退縮等現象。它還會引發一系列自然災害,使人類的生產與生活都受到不可逆轉的影響。

圖4 風能屬于低碳環保的可再生能源,利用風力發電是節能減排的方式之一。圖為甘肅省玉門市昌馬鎮風電場(圖/新華社 記者 范培珅 攝)

能源革命

新一輪能源技術革命正在孕育興起,綠色低碳已經成為世界能源發展的主旋律。然而,我國正處于工業化、現代化關鍵時期,工業結構偏重、能源結構以煤為主、能源利用率偏低,必須堅定不移地走綠色低碳發展道路,加強生態文明建設,進而提升人民福祉。

大國擔當

我國作為世界第二大經濟體、全球最大的發展中國家,正面臨著巨大的發展挑戰——既要控制二氧化碳的排放總量,又要保持經濟的穩步增長。在強烈的大國責任與擔當的驅動下,我國政府率先提出“雙碳”目標,這一目標是中國基于推動構建人類命運共同體的責任擔當和實現可持續發展的內在要求而作出的重大戰略決策。

“雙碳”有序推進

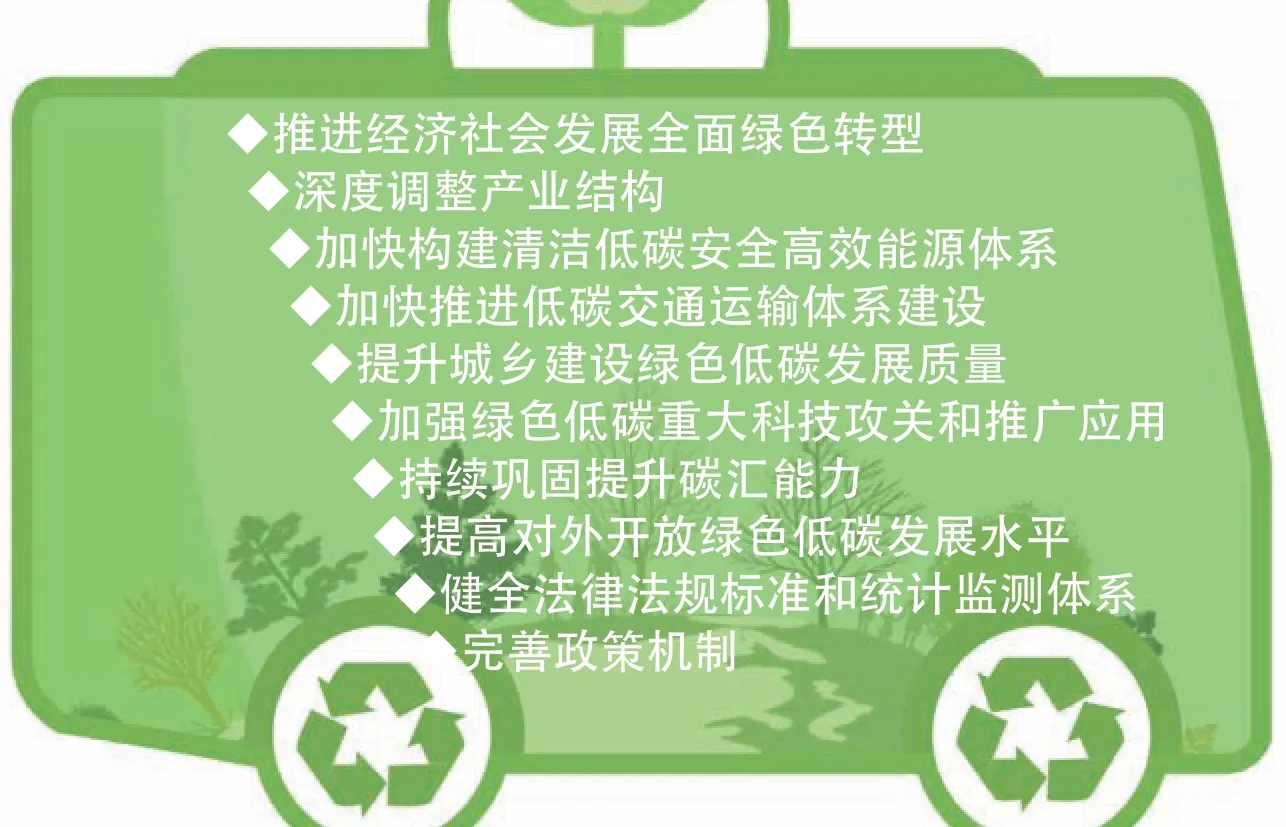

實現“雙碳”目標是一項復雜的系統工程。為此,中國將陸續發布一系列支撐保障措施,構建起碳達峰、碳中和“1+N”政策體系。

2021 年9 月22 日,中共中央下發《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》,作為碳達峰、碳中和“1+N”政策體系中的“1”,該意見明確了碳達峰、碳中和工作重點任務,如圖5。

歐盟和其他國家的“雙碳”政策

歐盟:在2050 年實現“凈零排放”已成為歐盟綠色交易規則的一部分。歐盟委員會在2020 年3 月提出了第一部歐洲氣候法律,以法律的形式推動2050 年凈零排放目標的實現。

圖5 “雙碳”工作重點

日本:2020 年12 月,日本發布《綠色增長計劃》,提出2050 年實現碳中和,在海上風電、核能、汽車、海運、農業、碳循環等14 個重點行業提出綠色轉型發展目標。

德國:2019 年,德國聯邦議院通過了《氣候保護法》,首次以法律形式確定德國中長期溫室氣體減排目標,到2030 年實現溫室氣體排放總量比1990 年至少減少55%,在2050 年實現碳中和。此外,德國計劃在2038 年全面退出燃煤發電行業。

“減碳”共建共享

“雙碳”時代,“減碳”人人有責,讓我們按以下這份低碳生活指南開始行動,將低碳環保的“微火”匯聚成建設美麗中國、綠色地球的“熊熊之火”,一起為實現“雙碳”愿景按下快進鍵吧!

衣

按需選購,少買不必要的衣服。一件普通的衣服從原料生產到成衣制作再到被遺棄,都在排放二氧化碳,少買一件衣服(重約0.5 千克)可以減少約2.5 千克的碳排放。選購棉、麻、絲等天然材質的衣服能減少化學制品、染料的使用,更環保。

食

減少食物浪費是減少碳排放最簡單的方法之一。在用餐前,按需點餐;在用餐時,節約糧食,踐行“光盤行動”。盡量購買季節性食品,因為非季節性食品一般需要溫室種植或長途運輸,這會增加碳排放。在購買食品時,盡量選擇簡易包裝版,拒絕過度包裝。

住

不過度裝修,減少木材、鋼材、鋁材的使用。裝修時盡量使用分室供暖設備,有條件的可以安裝太陽能光伏發電裝置。

『減碳』原則

2022 年3 月5 日,習近平總書記在參加十三屆全國人大五次會議內蒙古代表團審議時講了這樣一個故事:有一個在碼頭邊干苦力的人,每天拿著一根竹竿給人挑東西,有一天(他)買了張彩票,就把彩票藏在竹竿里。突然,(他)發現自己買的號中了頭彩,一高興就把竹竿扔到江里了,心想這輩子再也不用干這種苦力了。結果到領獎處才發現,彩票已經隨竹竿(被)扔到江里了,這就是竹籃打水一場空。

萬物得其本者生,百事得其道者成。“辦事情一定要掌握這么一個原則,一定要算大賬、算長遠賬、算整體賬、算綜合賬。”習總書記語重心長地道出了“減碳”一定要遵循先立后破的原則。

圖6 安裝了太陽能系統的房屋(圖/圖蟲創意)

用

購物時選擇綠色節能產品。白天,在陽臺、走廊等公共區域盡可能采用自然光,夜晚以節能燈代替白熾燈,及時關閉照明用燈,杜絕“長明燈”。

此外,少用一次性產品。用可循環利用的帆布袋代替塑料袋,用家用餐盒代替一次性飯盒。

合理使用電視、冰箱、洗衣機等電器,及時切斷電源。

節約用紙,盡量采用雙面打印。洗手間、盥洗處用完水后及時關閉水龍頭,避免“細水長流”。

行

低碳出行,倡導選擇公共交通工具和混合動力汽車、電動車、自行車等低碳或無碳的出行方式。可實施“135低碳出行”方式,即:1 千米內選擇步行;3 千米內選擇騎自行車;5 千米內乘坐公共交通工具。

圖7 停放有序的城市公共自行車(圖/圖蟲創意)

知識鏈接

學一學『碳』名詞

森林碳匯森林植物吸收大氣中的二氧化碳并將其固定在植被或土壤中,從而降低二氧化碳在大氣中的濃度。

海洋碳匯又稱藍碳,是指海洋生物通過光合作用、生物鏈等機制吸收和存儲大氣中的二氧化碳。其中紅樹林、海草床、鹽沼被譽為三大“藍碳”生態系統。

碳稅以含碳燃料(如煤炭、汽油、柴油)為征稅對象,向化石燃料生產者或使用者征收的一種環境稅。

碳交易買方通過向賣方支付一定金額,從而獲得一定數量的二氧化碳排放權,是二氧化碳排放權的交易。