顱腦爆炸傷致傷機制及防護研究進展*

柳占立,杜智博,張家瑞,嚴子銘,栗志杰,王 鵬,康 越,黃獻聰,馬 天,費 舟,莊 茁

(1. 清華大學航天航空學院,北京 100084;2. 軍事科學院軍需工程技術研究所,北京 100010;3. 空軍軍醫大學西京醫院,陜西 西安 710032)

1 研究背景

1.1 軍事及民用背景

研究顯示,全世界每年有超過5000 萬人在從事軍事、工業生產、體育等活動中發生創傷性腦損傷(traumatic brain injury, TBI),約一半人口可能在一生之中會經歷一次或多次創傷性腦損傷。新戰爭模式下,創傷性腦損傷激增,已成為“現代戰爭的特征性創傷”,其中以爆炸沖擊波所致顱腦創傷(blastinduced traumatic brain injury, bTBI)為最主要類型,如圖1 (a)所示。典型自由場爆炸沖擊波如圖1(b)所示:炸藥爆炸后產生巨大的能量,介質受到沖擊壓縮形成沖擊波,溫度和壓力驟然升高形成不連續的超壓前端,壓力、密度和溫度在超壓峰值后按指數衰減直至負壓段,然后快速地向四周擴散和傳播,造成周圍介質的劇烈破壞;典型爆炸波作用時間為2~10 ms,超壓峰值在10~500 kPa 之間,波的頻率分布范圍為10~1000 Hz。爆炸沖擊波具有無孔不入的特點,即使士兵穿戴頭盔,也會因頭盔不能有效抵御、減緩沖擊波而導致士兵受到爆炸型腦損傷的威脅,患者可能會出現短暫的意識喪失、嚴重的昏迷等癥狀。研究還表明,一些服役人員在使用重型武器后,即使在允許的范圍內,也會在言語記憶、視覺空間記憶和執行功能方面出現認知缺陷,而長期受到低強度爆炸武器和肩射武器威脅的人,腦震蕩和腦震蕩后遺癥的發生概率更高。根據美國防務與老兵腦傷中心(defense and veterans brain injury center, DVBIC)的報告,在2000~2019 年,美軍中有413858 人診斷患有bTBI。伊拉克戰爭和阿富汗戰爭爆發后,針對退伍軍人的流行病學研究顯示,bTBI 是導致創傷后應激障礙(post-traumatic stress disorders,PTSD)發生的主要原因,而其帶來的藥物濫用、暴力傷人、抑郁、自殺等社會問題,已經引起全球范圍的廣泛關注。此外國內重大爆炸事故時有發生:2015 年天津濱海新區8·12 危化品倉庫爆炸事故造成165 人遇難,798 人受傷;2019 年江蘇響水3·21 化工廠特大爆炸事故導致78 人遇難,617 人受傷;2020 年浙江溫嶺6·13 油罐車爆炸事故導致20 人遇難,24 人重傷,175 人入院。這些爆炸事故也導致事故中的幸存者和消防人員患有PTSD 等典型的bTBI 后遺癥,嚴重威脅了民眾的生命健康安全。因此,對bTBI 致傷機制和防護的研究在軍事和民用領域都具有重要意義。

圖1(a) 爆炸沖擊波引起顱腦損傷[9]Fig. 1(a) Traumatic brain injury caused by blast wave[9]

圖1(b) 爆炸沖擊波載荷特點Fig. 1(b) Characteristics of blast loading

爆炸引發的創傷性腦損傷可分為4 大類:(1)沖擊波經由顱腦傳播的初級爆炸傷;(2)由破片或彈片引起的次級爆炸傷;(3)人體被拋出與環境中物體碰撞等相互作用引起的三級爆炸傷;(4)對面部、頭皮、呼吸道等部位引起的熱、化學及其他類型的四級爆炸傷。本文中主要闡述沖擊波直接作用導致的初級爆炸傷致傷機制。

1.2 bTBI 評級方法

bTBI 根據嚴重程度分級,通常采用行為學及如表1 所示的計算3 種狀況下的格拉斯哥昏迷評分總和(Glasgow coma scale,GCS)進行評定。

表1 格拉斯哥昏迷評分Table 1 Glasgow coma scale (GCS)

腦震蕩/輕度腦外傷:24 h 以下的方向感迷失;30 min 以下的意識喪失;24 h 以下的記憶喪失;GCS≥13;不包括穿透型TBI;大多數不適用CT 掃描。

中度腦損傷:24 h 以上的方向感迷失;30 min 以上24 h 以下的意識喪失;24 h 以上7 d 以下的記憶喪失;GCS 為 8 或9~12;符合輕度腦損傷判據,但CT 異常;不包括穿透型TBI;結構腦成像可能正常或異常。

重度腦損傷:24 h 以上的方向感迷失;24 h 以上的意識喪失;7 d 以上的記憶喪失;GCS<8~9;不包括穿透性TBI;結構腦成像一般不正常。

穿透性TBI(開放性頭部損傷):頭部受傷;頭皮、頭骨和硬腦膜穿透;高速彈丸、速度較低的物體(如刀具)、顱骨骨折骨碎片導致的穿透性傷害,傷口會在大腦內部。

1.3 bTBI 與PTSD 的關系

過去十年中,創傷后應激障礙(PTSD)發病和顱腦損傷之間的相關性研究進展很快,已經證實無論對于參戰人員還是平民人群,顱腦爆炸傷(bTBI)是PTSD 發生的重要因素之一。然而,由于引起PTSD 的病變主要發生在高級情感皮層,所以顱腦損傷后PTSD 的發病機制一直未被闡明。顱腦損傷后PTSD 患者普遍會表現出明顯的認知功能障礙,與大腦白質異常有關,并在大多數時候伴有腦震蕩后遺癥。戰場上,單次或重復多次因爆炸引起的顱腦損傷,會對退伍老兵產生長期的影響,其感覺功能在丘腦水平發生傳入神經阻滯,可能導致注意力和興奮性降低,進而發生漸進性的認知功能障礙。此類患者在關于認知功能的大腦網絡關鍵區域聯接功能發生改變,因此可能表現出嚴重的分裂癥狀和認知障礙。有研究者認為,顱腦損傷可能直接通過損害調節恐懼的神經回路導致PTSD 發生,輕度顱腦損傷使患者基底外側杏仁核復合體以及海馬體中的γ-氨基丁酸抑制劑——谷氨酸脫羧酶水平降低,引起大腦傾向于產生恐懼信息。此外,顱腦損傷后大腦處理應激的反應能力明顯下降,認知能力減弱增加了PTSD 的發病風險。

1.4 小結

目前,初級顱腦爆炸傷發生機理尚不明確,bTBI 和PTSD 之間的關系尚未完全厘清,缺乏綜合、科學、嚴謹的流行病學調研,這些都限制了針對顱腦爆炸傷的診治和防護技術發展。本文中將圍繞初級顱腦爆炸傷致傷機理、評估標準、防護技術等問題,系統介紹其研究現狀和相關成果。

2 初級顱腦爆炸傷致傷機制

理解bTBI 致傷機制是對其進行診治和防護的基礎。bTBI 致傷機制研究是一個多學科交叉、跨多個時間和空間尺度的問題:涉及到爆炸波氣體動力學、人體動力學、生物力學、生理學、以及一系列繼發性損傷和修復的生物物理學和神經生物學等多個學科;在空間尺度上,從爆炸場景的米到大腦的厘米,到神經元和軸突的微米,再到神經元突觸的納米,跨越數個空間尺度量級;在時間尺度上,從頭部與沖擊波相互作用的微秒,到腦生物力學反應的毫秒,到次要傷害和神經修復的分鐘、小時乃至天,跨越數個時間尺度量級。

針對爆炸沖擊波作用下的初級顱腦創傷,目前主要通過力學建模與仿真、物理模型實驗表征等方式來理解初級bTBI 發生的過程和對應機理。從沖擊波載荷特點來看,沖擊波的超壓峰值、作用時間以及兩者對應的能量輸入對于致傷起決定性作用:沖擊波與顱腦作用瞬間,應力波超壓峰值可透過顱腦外層結構或經由眼、耳、口、鼻的傳播引起腦組織損傷;當沖擊波經過與皮膚、顱骨的相互作用后會產生較高的反射壓力,反射壓力作用導致顱骨彎曲變形,進而將沖擊波能量輸入顱腦引起損傷;當沖擊波能量進入腦組織內部后,腦組織內部的非均質性將產生明顯的阻抗失配,復雜的應力波反射可在顱腦內部形成負壓,產生空穴潰滅效應,引起腦組織局部損傷;此外,由于胸腔被沖擊波壓縮引起的血涌會到達顱腦導致腦血管系統的損傷。下面將分別對幾種廣受關注的初級爆炸傷致傷機制進行介紹。

2.1 波傳播機制

爆炸波能量可以直接通過眼、耳、鼻等器官傳播,從而引起顱腦內壓的改變。在臨床研究中,眼、耳、鼻等感覺器官在爆炸中容易受傷,耳部的爆炸性損傷是比較常見的,包括鼓膜穿孔、聽骨損傷、內外毛細胞丟失和出血、前庭和聽覺系統損傷。雖然已有研究表明耳部對于沖擊波傳播的方向非常敏感,但是,目前沒有證據證明沖擊波直接通過耳道造成顱內壓的改變。鼻部也存在爆炸傷,但只有重度bTBI 患者伴有嗅覺功能障礙,而眼部爆炸傷通常與bTBI 并存。盡管目前還缺少證據證明沖擊波可以直接通過眼、耳、鼻傳播以改變顱內壓,但眼、耳、鼻爆炸傷的直接臨床表現使得我們不能忽視對這些機制的探討。沖擊波對幾何形貌的變化非常敏感,耳道或竇腔的幾何形狀可能使波傳播復雜化,我們可以從沖擊波孔腔傳播的角度進一步研究眼、耳、鼻對顱腦爆炸傷的影響。

此外,Fievisohn 等認為沖擊波能量可以直接通過顱骨傳遞到大腦,導致腦損傷。相關研究提出,壓力波傳播至顱骨時,沿著顱骨的厚度方向產生壓應力,進而作用到內部的腦脊液和大腦,載荷傳播的過程受到聲阻抗(材料密度與材料中聲速的乘積)影響影響。當波從材料1 傳播到材料2 時,波的反射系數 Λ和透射系數 Λ表達式分別為:

式中:、為對應材料1 和材料2 的聲阻抗。人體軟組織(除肺部外)具有與水相似的阻抗特性參數,骨骼的阻抗為水的5 倍,空氣的阻抗比水要低4 個數量級。理論上,由于高度聲阻抗失配,沖擊波的應力幅值會在沖擊波由空氣進入皮膚和顱骨時逐漸增加,Zhu 等模擬研究證明,皮膚的存在會導致沖擊波進入顱腦的壓力幅值增加。但是從能量角度分析,沖擊波大部分的能量會由于阻抗失配被生物材料反射。這就導致從應力幅值角度和能量角度分析,沖擊波進入顱腦的情況完全相反,因而引發了相關研究者的爭議。下節介紹的顱骨變形機制將從另外一個角度闡述這一問題。

2.2 顱骨變形機制

基于阻抗失配理論,空氣、顱骨、腦脊液與腦實質的高阻抗失配使得絕大部分入射沖擊波能量被反射,而這一反射壓力比沖擊波的滯止壓力要高得多,增加了入射沖擊波在頭部的作用時間,相當于沖擊波前沿在頭部施加了很大的沖擊力,在很短時間內引起顱骨的局部彎曲變形,如圖2 所示。由于顱骨的幾何形狀復雜,沖擊波作用在顱骨表面的壓力隨時間及空間的變化也非常復雜:沖擊波前沿作用處,顱骨產生局部彎曲變形并會通過擠壓顱腦對沖擊波未到達區域的顱內壓力產生影響;當沖擊波前沿過后,顱骨發生局部振動,顱骨的不斷內凹和外凸會引起顱內壓的正負交替變化,顱內壓的變化會導致腦損傷。另外,壓力波的一部分可以反射出較低阻抗的邊界,從而產生拉伸反射波。拉伸波通常出現在沖擊對側,可以使沖擊對側出現腦挫裂傷。

圖2 顱骨彎曲變形過程[31]Fig. 2 Flexural deformation process of the skull[31]

顱骨局部振動理論可以通過ICP(intracranial pressure)振蕩響應現象進行驗證。Romba 等將壓力傳感器插入安樂死的靈長類動物的大腦中,在爆炸過程中測量顱內壓,可以觀察到ICP 響應和沖擊波入射壓力響應不匹配。Moss 等通過數值模擬方法對顱腦在爆炸沖擊波作用下的動態響應過程進行了研究,可以觀察到顱骨出現局部動態彎曲,并在顱骨表面產生了向外傳播的漣漪效應,如圖3 所示。顱骨振蕩會在大腦中產生壓力梯度,而顱骨的彎曲變形與顱內壓力的分布直接相關。Bolander 等利用應變計和ICP 傳感器研究了麻醉大鼠在受到爆炸沖擊過程中的顱骨變形,發現爆炸過程中顱骨應變數據與顱內壓的振蕩保持一致,隨著爆炸壓力的增大,振蕩幅值也增大。顱骨應變和ICP 數據的一致性表明顱內壓力振蕩與顱骨變形有關。

圖3 顱骨振動有限元模擬[35]Fig. 3 Finite element simulation of the flexural deformation of the skull[35]

Li 等基于歐拉-拉格朗日耦合方法,建立了爆炸沖擊波與人體頭部流固耦合的高精度有限元模型,模擬了頭部受到正面和側面沖擊波的響應情況,如圖4 所示。通過分析顱骨和相鄰位置腦組織的振動頻率,驗證了沖擊波通過顱骨振動傳遞沖擊波能量的致傷機制。

圖4 沖擊波正面作用時顱腦壓力云圖與顱骨變形云圖[37]Fig. 4 Nephograms of the brain pressure and skull displacement caused by the frontal impact of the blast wave[37]

2.3 空化效應

由較大的正壓和較小的負壓組成的沖擊波通過空氣進入到顱腦的腦脊液和腦組織中時,在短時間內使得氣泡生成并出現擴大和坍塌的現象,被稱之為空化效應。氣泡產生的原因有兩種可能性:一是腦脊液中存在溶解氣體,在低壓下顯現;二是由預先存在的微小氣泡引起。氣泡破裂時釋放能量,形成局部沖擊波,頻率和強度很高,其壓力可達15 MPa~2.5 GPa,比爆炸引起的超壓更高。氣泡破裂引起高速射流,撞擊組織形成高度局部化的組織變形和損傷。Panzer 等通過實驗和數值模擬研究發現,爆炸產生的腦損傷和撞擊產生的腦損傷有明顯差異,認為爆炸沖擊波引起的腦脊髓液(CSF)中的局部空化是引起bTBI 的重要因素;Cramer 等針對空穴效應以及容易產生空穴效應的類腦軟材料進行了研究,探究了微型空穴效應在bTBI 中的作用,并利用實時成像技術探究了不同應變率加載下神經元細胞的不同損傷模式。

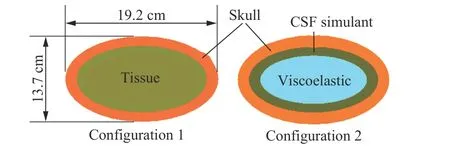

Goeller 等通過把大腦抽象成一個橢球體(由顱骨、腦脊液、腦組織3 部分構成),建立了如圖5 所示的兩種物理模型,利用限制單元負壓極限的方式模擬確定了空穴效應的存在。Salzar 等利用如圖6 所示的直徑457 mm 的激波管模擬簡易爆炸裝置(improvised explosive device, IED)沖擊波載荷(超壓范圍達到69~170 kPa,脈沖持續時間為2~4 ms),在另一端放置測試對象和測試儀器,用來測量橢球體模型對沖擊波激勵的響應,利用每秒1 萬幀的高速攝像機拍攝記錄,證實了在這兩個橢球體物理模型中的沖擊對側處都存在由空化而產生的氣泡,在時間上與負壓期一致,并且發現空化氣泡的破裂會導致局部壓力的顯著升高。

圖5 大腦橢球體模型的二維示意圖[43]Fig. 5 Two dimensional diagrams of the brain ellipsoid model[43]

圖6 直徑457 mm 的激波管示意圖[44]Fig. 6 The shock tube of 457 mm in diameter[44]

2.4 軀干壓縮

軀干壓縮理論為初級bTBI 提供了一個獨特的力學視角,因為它不涉及沖擊波與顱骨的相互作用,而是基于沖擊波與胸腔的相互作用。該理論假設當胸腔和腹部暴露在沖擊波下會導致快速壓縮并引起血液流速加快,產生血涌,其可以通過軟組織和血管組織傳播。大血管中的血涌會導致血管體積激增,到達大腦并損傷更敏感的腦血管系統,從而會引起血管損傷、血管痙攣、缺血缺氧和腦出血。Chen 等對爆炸壓力波和腦損傷的相關文獻進行了總結:動物傷口彈道學實驗和軀干爆炸載荷的有限元模擬都證實了軀干壓縮引起的血涌會導致顱腦創傷,影響顱腦創傷形成的3 個重要因素是胸腔和顱腔的壓力差、向大腦傳播壓力波的血液介質及腦血管和血腦屏障。

2.5 小結

目前普遍認為波傳播和顱骨彎曲變形是造成初級bTBI 的兩種主要機制,但兩種機制間的關系尚存在混淆和爭議。Ganpule 等在激波管環境下重建了爆炸波的載荷條件,通過物理模型和數值模擬研究了沖擊波與顱腦的作用,發現模擬中將腦組織建模為低體積模量時顱內壓響應與顱腦外沖擊波響應類似,具有快速上升緩慢下降的特征,更傾向于波傳播影響機制;將腦組織建模為高體積模量時顱內壓呈高頻振蕩響應,傾向于顱骨振動變形機制。由此可以推知,波傳播機制與顱骨變形機制同時存在,但兩者對于顱內壓力響應的影響與顱內的腦組織內容物的狀態相關,同時波傳播機制與顱骨變形機制的特征時間雖具有一定差異,但兩者對顱內壓的響應影響存在耦合,需要針對特定問題具體分析。

值得指出的是,近年來bTBI 致傷機理的研究已經從宏觀組織層級的響應拓展到細微觀細胞層級的響應。從細胞層級來看,bTBI 作用的最重要靶點為神經細胞,因而研究神經細胞的相關損傷是bTBI 研究中重要的一環。Bain 等利用成年雄性豚鼠的視神經的動態拉伸實驗確定了神經纖維拉伸的形態學損傷極限應變閾值和電生理學損傷極限應變閾值分別為0.21 和0.18。Giordano 等利用這一神經纖維拉伸應變的閾值來辨別bTBI 的過程,通過聯系腦組織力學行為的各向異性和腦組織彌散張量的分數各向異性建立了考慮神經纖維走向的細觀力學模型,分析了神經纖維走向對于bTBI 顱腦建模中的重要性。Wright 等同樣利用神經纖維拉伸應變的閾值來評判顱腦的彌散性軸突損傷,利用考慮軸突結構的模型確定了旋轉加速度與軸突損傷的相關性。這些研究都從神經細胞層次建立了bTBI 與細胞損傷的關聯,表明引入神經纖維對于bTBI 研究的模型精細化和宏微觀致傷模型的建立具有重要意義。因此,bTBI 的深入系統研究需建立如圖7 所示的多尺度模型,考慮不同尺度間的耦合效果,全面考慮爆炸載荷對于全身、頭部的作用,顱腦內部致傷區域特征以及腦組織局部神經細胞的微觀受損情況。

圖7 研究bTBI 的多尺度數值模型[51]Fig. 7 Multi-scale numerical model for bTBI study[51]

3 bTBI 的力學和生物學評估指標及方法

前文綜述了初級bTBI 研究中比較受關注的幾種致傷機制,為了評估bTBI 損傷的程度及頭部裝備防護效果,還需建立與特定致傷機制或局部損傷形式相關的力學及生物學評估指標體系,通過發展特定爆炸載荷條件下的數值模型、物理模型及生物模型來監測評估指標是否達到損傷閾值,并利用動物模型受到爆炸沖擊后得到的生物學、醫學指標來評估對應的損傷。

3.1 力學評估指標

從生物力學角度分析,bTBI 是顱腦多層結構與爆炸波等物理環境的一系列復雜的力學相互作用的結果,故此過程中相關力學參量可以作為驗證致傷機制、評估致傷等級的指標。常見的力學指標可以與特定的致傷機制或特定局部損傷形式相關聯。

爆炸沖擊波的短時作用可以引起顱腦的局部損傷,如圖8 所示。波傳播效應中由于腦組織內部阻抗失配及顱腦界面的反射會引起局部腦組織的撕裂;空化效應可以在負壓區域形成局部微小的腦損傷。顱骨彎曲振動會導致振動區域及內部的腦組織和血管的損傷;軀干壓縮效應可以在腦組織內部的毛細血管產生損傷。因而頭部致傷的局部效應可以通過與致傷相對應的顱外自由場壓力、顱內壓、顱骨變形、顱腦相對位移、軸突變形等相關指標進行評估。

圖8 損傷分類Fig. 8 Damage classification

爆炸沖擊波沖量的長時作用會引起顱腦的整體運動,形成顱腦的平動加速度和角加速度。平動加速度可以引起顱骨和腦組織擠壓從而形成腦挫傷,角加速度可以引起顱內的剪切變形從而導致彌散性軸突損傷及局部血管的撕裂。因而頭部致傷的整體效應可以利用與致傷相對應的加速度、顱內壓、剪切應力應變等相關指標來評估。

針對上述爆炸沖擊波的局部效應和整體效應的力學指標,常通過對照模擬和實驗中指標測定值與真實爆炸條件或激波管條件下顱腦損傷生理結果建立概率相關性,從而得到對應的閾值。顱內壓對應的損傷閾值是超壓大于235 kPa 時認為產生重度損傷,小于173 kPa 時認為無損傷或是輕微損傷。針對剪切變形的情況,可以采用Mises 應力達到15 kPa 作為損傷起始閾值。針對軸突細胞層次的響應,可以采用2.5 節所闡述的軸突拉伸應變閾值進行評估。近年來,Garcia-Gonzalez 等通過彌散張量成像(diffuse tensor imaging, DTI)得到軸突走向,進而定義軸突細胞變形相關的拉伸、剪切能量率作為致傷力學指標。

由于爆炸波與顱腦的作用機制復雜,通過實驗手段很難獲得顱腦動態力學響應細節,因而常通過數值模擬研究bTBI 致傷力學指標,分析顱腦的響應及評估爆炸沖擊波作用下頭盔對于顱腦的防護效果。Li 等建立了精細的顱腦數值模型,利用耦合歐拉-拉格朗日方法重建了爆炸載荷條件,通過對比剪切大變形區域和高顱內壓梯度區域,確定了腦組織的剪切損傷與顱-腦相對切向位移關聯,而與顱內壓及其變化無關,建立了以腦剪切應變、Mises 應力為指標判斷彌散性軸突損傷和腦挫傷兩種bTBI 損傷形式的評估方法。此外,Garcia-Gonzalez 等根據顱腦的數值計算,將常見致傷閾值計算結果與通過行為學實驗分析得到的大腦受損和未受損區域進行對比,得到致傷閾值的相關性,認為剪切能量率與灰質損傷最為相關,軸突拉伸能量率與白質損傷最為相關,如表2 所示。

表2 致傷閾值相關性[54]Table 2 Correlation of the injury threshold[54]

最終,通過組織和細胞層次的致傷指標和閾值可以獲得用于評估損傷等級及指導防護裝備設計的耐受載荷譜。目前被廣泛接受的沖擊波超壓耐受限值是采用Bass 等提出的基于大量生物實驗的人體肺部和頭部沖擊波超壓的耐受曲線,如圖9 所示。但是目前這個耐受曲線僅是多次動物實驗得到的經驗值,并沒有深入探究其與人體顱腦內部組織損傷和細胞損傷的關聯。Courtney 等針對這個問題進行了補充,提供了與胸腔壓縮機制和加速度機制對應的數據結果,但仍需更多的數據才可以形成完整的曲線。

圖9 人體頭部及肺部沖擊波超壓耐受曲線[60]Fig. 9 Shock wave overpressure tolerance curves of the human head and lungs[60]

3.2 基于物理模型的測試評估方法

基于人體的bTBI 實驗研究具有倫理學和醫學上的難度,很難多次重復開展。因此,為了能夠測量力學指標,經常采用物理模型代替真實人體開展爆炸實驗。物理模型中常依據現有的力學指標體系,發展測試裝置,得到可測物理指標,形成測試系統。

栗志杰等基于大腦各組分力學性能,建立了如圖10 所示的高仿真度人體頭頸部物理模型,能夠更真實地模擬各部分組織器官在爆炸沖擊波作用下的動態響應過程,捕捉相應的力學指標變化規律。其中測試指標包括:顱內壓、顱骨應變和加速度。壓力測量系統采用微型防水壓力傳感器進行顱內壓力測量,其諧振頻率高達1 MHz,有效工作頻率為0~200 kHz,滿足爆炸等極端工況下的壓力測量工作要求。壓力傳感器主要布置在前額、顱頂、枕部、腦部左右側與中間部位,保證沿頭部前后方向、頭部左右方向、沿顱骨前后方向、顱骨左右方向都有3 個顱內壓力測點,從而可以得到顱內壓力在不同方向上的演化過程。應變測量系統的布設位置與壓力傳感器的位置是一致的,粘貼在顱骨的外邊面上,測量特定位置處兩個垂直方向上的應變。加速度測量系統主要布置在直接受沖擊的顱骨外表面處,如正面沖擊時的前額、側面沖擊時的頭部側面,具體位置與壓力傳感器相對應。

圖10 高仿真頭頸部模型主要傳感器的布置(清華大學)[62]Fig. 10 Sensor layout on the high-fidelity head and neck model (Tsinghua University)[62]

圖11 展示了高仿真頭頸部模型與激波管模擬爆炸實驗平臺。為避免激波管口氣流紊亂對頭部響應產生干擾,將物理頭部模型盡量置放于接近激波管出口位置,以形成穩定的平面爆炸沖擊波。通過對比利用紋影裝置測量及流固耦合數值模擬計算的流場壓力分布,驗證了激波管條件下重建的沖擊波壓力的合理性。

圖11 高仿真頭頸部模型與激波管實驗平臺[62]Fig. 11 High-fidelity head and neck model and shock tube experimental platform[62]

盡管采用激波管實驗評價的方法成本較低,但現場實爆方式得到的結果更準確,采用裸露炸藥產生爆炸沖擊波直接作用于物理模型,可以得到更精確的力學指標。Nemat-Nasser 等通過制作全尺寸的頭-頸部物理模型并進行實爆實驗,對沖擊波防護進行定性研究。腦組織采用陶氏康寧公司的Sylgard 527 硅膠制成,壓力傳感器和加速度傳感器通過單絲尼龍線固定在顱腔或者顱底,在澆筑過程中直接將其封裝在腦組織代替物中。為了滿足每種測試條件,需要制作兩個頭部物理模型,一個用來測量顱內壓力,另一個用來測量加速度。最終將頭-頸部物理模型置放于爆炸裝置一側,以PCB 傳感器測試自由場壓力,如圖12 所示。

圖12 實爆實驗布置情況[63]Fig. 12 Layout of the explosion experiment[63]

此外,由于頭部精細結構建模比較困難,也有學者采用簡化的物理頭部模型來監測頭部受到的沖擊波載荷大小。Li 等采用具有頭部外形的實心模型(即無內部精細結構)研究爆炸沖擊波與頭部的流固耦合作用,如圖13 所示。通過測量頭部不同監測點壓力隨時間的變化,分析沖擊波與頭部作用后流場壓力的變化規律,揭示前額、眼部、耳部等處較大壓力場的形成機理。并以頭部表面超壓作為指標評估頭部受到的傷害大小,即更大的流場壓力對應更嚴重的頭部損傷。

圖13 頭部壓力監測位置[63]Fig. 13 Head pressure monitoring positions[63]

如2.5 節所述,bTBI 研究跨多個時間和空間尺度,因此在實驗研究中,可以根據所關注問題的不同,選用不同精度的頭部物理模型。如側重研究沖擊波在顱內的瞬時傳播過程,需要選用高精度頭部物理模型;如果只關注作用在頭部表面的沖擊波大小,則可以采用簡化的頭部模型;如果關心頭部長時動態響應,則需要采用考慮頸部生物力學特點的頭頸部模型。

3.3 動物模型實驗及生物指標

除了數值模擬和物理模型實驗研究外,學者們根據bTBI 損傷類型也設計并開展了大量動物實驗,用于觀察bTBI 的生物學損傷效果。

Liu 等利用不同尺寸的微型球形炸藥對大鼠進行不同損傷程度的bTBI 實驗,如圖14 所示,并從神經功能、宏觀病理學、組織病理學及各種生物標志物表達水平方面建立了可靠且可重復的bTBI 模型及損傷特征指標。Rubovitch 等通過將一排大鼠頭朝炸點的方式放置在開放爆炸場中,以此來研究爆炸對于大鼠頭部的沖擊波致傷效應,如圖15 所示。Davidsson 等利用爆炸管的方式模擬具有特定超壓峰值和持續時間的爆炸沖擊波,用于定量研究小鼠的創傷性腦損傷效果。Risling 等利用由壓縮空氣驅動的激波管在實驗室環境下穩定地模擬爆炸沖擊波,并采用防護材料包裹非靶點部位的方法來研究小鼠頭部在無溫度效應的沖擊波下的創傷情況。Cheng 等利用電雷管作為爆炸源,將大鼠固定在一個特別設計的艙內,艙內有一個可調節的孔,顯示頭部暴露在爆炸中的額葉、頂葉和枕葉,眼睛、耳朵、嘴巴和鼻子受到艙內保護,如圖16 所示,評估了爆炸傷的生理學、神經病理學和神經行為學影響。

圖14 爆炸性顱腦損傷(bTBI)模型的細節[65]Fig. 14 Details of the model of explosive brain injury (bTBI)[65]

圖15 爆破實驗裝置[66]Fig. 15 Blasting experimental device[66]

圖16 大鼠頭部暴露的位置[67]Fig. 16 Location of rat head exposed [67]

在動物模型的相關實驗中常采用4 種生物或醫學指標。包括生理學指標:觀察動物腦組織病變(水腫、出血、炎性浸潤等);行為學指標:觀察行為學變化(僵立反射、熱板、拒俘、曠場、水迷宮、高架迷宮);分泌物指標:神經內分泌反應(血漿糖皮質激素、地塞米松抑制等),見表3;形態學指標:從形態學(大體、組織、細胞)定量分析新型材料的防護效果。

表3 bTBI 常見醫學指標[71]Table 3 Common medical indexes of bTBI[71]

3.4 小結

力學和生物學指標是驗證致傷機制、評估顱腦損傷程度的重要手段,對bTBI 診治及防護具有重要意義。在指標的測試過程中,盡管數值模型、物理模型與動物實驗都存在各自的局限性,但可互為補充,形成一套綜合評估方法。此外,致傷指標和閾值的確定和驗證需要結合大量的人體生理學和醫學的數據,從數值模擬、物理模型和動物模型得到的數據均具有一定的誤差,需要進行大規模的數據篩選和比對才能得到適用范圍更廣、與真實更符合的致傷指標和閾值。

4 bTBI 防護

4.1 防護原理與策略

前面幾節針對bTBI 致傷機制、評估指標及評估方法的研究是開展bTBI 防護研究的基礎。應力波傳播和顱骨局部變形是沖擊波能量進入顱腦的兩種主要方式。應力波傳播機制側重于爆炸沖擊波在顱腦傳輸過程中所造成的傷害,而顱骨局部變形通過引起腦組織體積變形與剪切變形致使顱腦發生損傷。這兩種機制共同作用造成顱腦損傷,需要在顱腦防護中綜合考慮。同時,在后續頭部整體運動過程中,顱骨與內部腦組織之間的慣性差異會對顱腦造成進一步的損傷。顱腦形心與質心的不完全重合,以及沖擊波作用方向的隨機性,使得頭部整體運動分成平移和旋轉運動,分別通過平移加速度和旋轉角加速度進行度量,這兩種加速度可以作為評估顱腦生物防護效應的重要力學指標。

頭盔是顱腦防護的主要裝備,以防彈功能為主的頭盔一般并沒有考慮防沖擊波功能。研究表明,爆炸沖擊波會通過繞射進入頭盔與頭部之間的間隙,并在這一狹小空間范圍內發生反射疊加效應,致使其峰值壓力急劇增大。針對上述問題,可通過增加防護系統本身的封閉性,盡量避免沖擊波通過繞射的形式進入頭盔與頭部之間的間隙區域,從而發生聚集效應。另一方面,通過改進防護系統中的減震與吸能裝置,可以增大沖擊波在傳輸路徑上的能量轉化、分散與耗散,從而顯著降低沖擊波進入顱腦的能量強度。需要注意的是,為保證戰場上士兵的機動性,頭盔系統質量不宜過重。最后,通過對比不同防護下的損傷指標評估防護系統的設計和改進是否有效,判定防護裝備設計是否滿足戰場防護要求。

4.2 防護設計

4.2.1 選用新型吸能材料

在頭盔系統設計中使用能有效衰減沖擊波能量的新型吸能材料,有望提高防護系統的生物防護效果。目前廣受關注的材料有率敏感高分子彈性體、力學超材料、微納米復合材料等。

Lee 等進行的以聚脲/聚氨酯彈性體為主要研究對象的聚合物能量耗散機理研究顯示,要實現對較寬頻段沖擊波超壓的防護,需采用多結構相的復合材料,這種材料能夠做到多次吸收沖擊波能量而保持材料基本性能。基于上述認識,Sarva 等對具有多尺度結構單元的聚合物材料在較高應變率下的壓縮特性和能量吸收性能進行了研究,由于聚合物在高應變率下有著獨特的力學行為,將其作為結構的保護涂層,在高速率加載事件中能夠增強結構的防護能力。這些材料包括:利用具有剪切增稠特性的流體進行改性的聚氨酯彈性體;在多層熱塑彈性體結構中加入由甘油、水等液體構成的流體層;采用微米級的玻璃微珠以及碳納米管進行熱塑彈性體的改性;加入微米級的夾雜(包括改性的玻璃微珠或堿石灰顆粒),與高分子基體形成共振型超材料衰減沖擊波能量等。

Pontalier 等討論了顆粒材料衰減爆炸沖擊能量的機制,通過形成復雜的顆粒層,使材料能夠在受到沖擊時誘導顆粒振動以及加熱間隙內的氣體,從而達到衰減能量的目的。Grujicic 等在美軍新型作戰頭盔ACH(advanced combat helmet)的基礎上,引入了高聚物材料聚脲作為頭盔懸掛襯墊、襯里以及外殼的涂層,進一步優化了ACH 抵抗沖擊波的能力。研究采用實驗和模擬相結合的方式,使用0.275 kg的彭托利特炸藥在1.07 和1.22 m 處對頭部進行沖擊,以顱內壓、沖量、加速度為量化指標。結果表明,在1.22 m 的情況下,在標準的ACH 保護下顱內壓由未受保護狀態下的100 kPa 降低至83 kPa,在有聚脲涂層的ACH 保護下降低至67 kPa,同時其他指標也均有不同程度的降低。這表明涂有2 mm 聚脲內襯的頭盔具有更好的防護沖擊波效能,如圖17 所示。

圖17 不同頭盔的防護效能[78]Fig. 17 Protection effectiveness of different helmets[78]

Jenson 等也通過數值模擬討論了一種基于新型材料改進的防護系統,即Kevlar 和碳納米管復合材料的頭盔模型,他們采用腦組織的應變能密度作為防護效果評價指標。在頭部前方0.8 m 處模擬3 種不同等級的爆炸,分別為0.038、0.093、0.227 kg 的TNT 爆炸,比較了不同構型下大腦前部的最大主應力。在0.227 kg 的TNT 爆炸下,相比未受保護時的4.5 kPa 應力,ACH 將最大主應力減小至3.4 kPa,而Kevlar 和碳納米管復合材料頭盔保護下最大主應力減小至3.1 kPa。碳納米管增強型的ACH 頭盔獲得了更好的沖擊波能量衰減效果。

4.2.2 改進頭部緩沖系統

除采用新材料外,研究者還考慮改進頭盔緩沖系統實現對bTBI 的防護。Singh 等對比研究了不同載荷強度下,不同緩沖系統對沖擊波的防護效果,研究中使用的有限元模型是在頭部矢狀面和冠狀面兩個垂直平面上的模型,如圖18 所示。矢狀面和冠狀面模型配備了不同的頭盔懸掛系統材料,分別為高密度和低密度的聚乙烯泡沫。結果顯示,在4 m 遠的載荷作用下,沒有泡沫襯墊比裝備泡沫襯墊的顱內正壓降低4%;而在3 m 遠的載荷作用下,沒有泡沫襯墊比裝備泡沫襯墊的顱內正壓增高4%,如圖19所示,因此泡沫材料對顱內正壓幾乎沒有影響。這是因為隨著爆炸載荷強度的增加,頭盔和頭部之間反射壓力(非線性)的影響增大。兩種模型的顱內負壓在沒有泡沫襯墊的情況下最低,在高密度泡沫的情況下最高。在頭部加速度峰值方面,對矢狀面模型,在無泡沫情況下,4 m 載荷作用下頭部加速度略有降低,3 m 載荷作用下頭部加速度略有增加;在冠狀面模型中,高密度泡沫導致頭部加速度最大,其次是低密度泡沫,然后是無泡沫的情況。通過分析可知,如果沒有襯墊,經過泡沫的傳輸路徑將被消除,因此主要傳輸路徑是通過面部組織。但是,沖擊波能夠在頭盔和頭部之間的空間傳播和反射,這導致顱內壓在沿大腦頂葉和枕葉區域適度增加。這項工作的主要局限性在于只用了平面模型,缺乏三維效應,這會影響大腦顱內壓的準確性。另外,由于這項研究只關注顱內壓和頭部加速度在大腦內的峰值,而沒有關心這些指標在顱腦內分布區域位置及分布區域大小,因此研究結果還存在一定的局限性。

圖18 頭部矢狀面和冠狀面以及頭盔構形[80]Fig. 18 The vertical plane and coronal plane of the head, as well as the helmet configuration[80]

圖19 泡沫材料對矢狀面和冠狀面模型的影響[80]Fig. 19 Influences of the foam material on the sagittal model and coronal plane model[80]

此外,Zhang 等更詳盡地研究了懸掛系統襯墊對于降低頭部載荷的作用。研究采用簡化的三維頭部模型,包括4 個主要部分:皮膚、顱骨、腦脊液和大腦。結果顯示,頭部前方受爆炸沖擊時,是通過皮膚將主要的載荷傳遞到頭部。對于懸掛系統,隨著泡沫襯墊厚度的增加,波峰到達時間相應延遲,而懸掛系統襯墊厚度的增加也會使波峰減小,脈沖寬度增大,如圖20 所示。另外,泡沫硬度的增加,使得應力峰值和到達時間均減小,且應力峰值趨于平穩,如圖21 所示。結論表明,懸掛系統泡沫襯墊可以減輕爆炸載荷。泡沫襯墊延遲了壓力峰值的到達時間,使沖擊波變為緩慢上升的壓縮波。

圖20 不同厚度泡沫墊的應力時程曲線[81]Fig. 20 The time history of stress in the foam pads of different thicknesses[81]

圖21 不同性能泡沫墊中應力的時間歷程[81]Fig. 21 The time histories of stress in the foam pads with different properties[81]

Valverde-Marcos 等研究了排爆頭盔在不同爆炸載荷作用下的力學響應,如圖22 所示。這種頭盔除了在頭部封閉性較好外,還在頭部四周設計了包裹性較好、覆蓋面積較大的雙層襯墊系統防護爆炸傷。襯墊包括硬質襯墊和軟質襯墊兩種。排爆頭盔對681 mm 距離下100 g TNT 爆炸載荷有良好的防護效果。裝備排爆頭盔降低了損傷評估指標的最大值:在大腦重心處,加速度降低了80%;以頭部傷害標準(head injury criterion, HIC)為指標,降低了95%;以顱內壓(intracranial pressure, ICP)為指標,降低了70%,小腦應變降低了60%。研究表明:排爆頭盔降低了士兵受傷的嚴重程度,在相同的載荷條件下,不戴頭盔的士兵極有可能致死或受到嚴重傷害;而穿戴頭盔的士兵受到傷害的概率降低,且傷害是輕微和局部的。

圖22 排爆頭盔模型[82]Fig. 22 Explosive ordnance disposal helmet model[82]

4.2.3 面部補充構型設計

上述研究主要基于防護材料與懸掛系統對原有頭盔進行改進,沒有增加對面部的防護功能。由于沖擊波在眼部凹陷區的反射疊加,眼部所承受的沖擊波壓力峰值會放大3~4 倍,從而對脆弱的眼部組織造成嚴重威脅。為了避免沖擊波直接作用于面部組織,研究者提出了增加面部補充構型的解決方案。

Rodríguez-Millán 等通過頭盔、眼部防護裝置,以及下顎部防護裝置等組件的相互組合(頭盔+眼部防護裝置、頭盔+下顎部防護裝置和頭盔+眼部防護裝置+下顎部防護裝置),研究了不同防護組合對爆炸沖擊波的防護效果,如圖23 所示。該研究分別選用顱內壓、腦主應變、腦剪切應變、Mises 應力作為顱腦損傷指標,評價不同裝備的防護效果:以腦主應變和腦剪切應變作為損傷指標,在3 種防護組合(頭盔+眼部防護裝置、頭盔+下顎部防護裝置和頭盔+眼部防護裝置+下顎部防護裝置)下,顱腦都不會發生損傷;而采用顱內壓與Mises 應力的損傷閾值進行評價時,顱腦則容易出現損傷。圖24 中對比顯示了不同防護裝置組合的防護效果,兩個防護裝置(眼部防護裝置與下顎部防護裝置)與頭盔結合所構成的防護組合(完整保護系統)具有最優的防護效果。而單個防護組件與頭盔結合的防護組合,對應的防護效果并不理想。完整保護系統可以使顱內壓力降低至無保護系統的五分之一,對應的顱骨Mises 應力最大值為12 MPa,遠小于顱骨破壞的閾值65 MPa,防止了顱骨裂縫的出現。通過增加封閉式的防護構型,阻斷爆炸沖擊波與頭面部之間的直接作用過程,并基于防護系統的變形、運動以及其他機制對沖擊波能量進行轉移、耗散,從而顯著降低顱腦損傷程度。

圖23 全系統頭部防護(頭盔+眼部防護裝置+下顎部防護裝置)[53]Fig. 23 Full system head protection (helmet + visor + mandibular shield)[53]

圖24 不同頭部防護組合的效果對比[53]Fig. 24 Comparison of the effects of different head protection combinations[53]

Tse 等基于多層結構設計的防護面罩構型如圖25 所示。由于多層復合材料的阻抗不匹配特性,可進一步提升防護面罩對爆炸沖擊波的防護效果。該研究對比分析了無防護面罩、單層聚碳酸酯防護面罩、含有0.6 mm 厚氣凝膠的3 層聚碳酸酯防護面罩、含有1.2 mm 厚氣凝膠的3 層聚碳酸酯防護面罩和5 層聚碳酸酯-氣凝膠防護面罩等5 種結構形式對bTBI 的防護效果,以顱內壓、顱骨的Mises 應力作為損傷評價指標。防護面罩能增強頭盔的防護效應,對應的損傷指標均能明顯改善,如圖26 所示。其中,5 層防護面罩的防護效果最優,對應的額葉區顱內壓由153.5 kPa 衰減到109.9 kPa,頂葉區顱內壓由154.4 kPa 衰減至109.8 kPa,衰減幅度達30%。

圖25 裝備多層防護面罩頭盔的仿真模型[83]Fig. 25 Simulation model of helmet equipped with a multi-layer face shield[83]

圖 26 面部結構防護效果對比[83]Fig. 26 Comparison of the facial protective effects[83]

上述研究表明,在頭部防護系統中引入面部補充結構并進行優化設計,對提高頭盔的沖擊波防護性能具有重要作用。

4.3 小結

由于目前頭盔對爆炸載荷下的頭部防護能力不足,需要根據bTBI 致傷機制對現有頭部保護系統進行改進與補充,通過力學評估指標,如顱內壓力、顱骨應變、加速度等,評估防護系統的有效性。防護研究以沖擊波致顱腦損傷的載荷或能量傳遞路徑入手,對頭部進行全面、封閉性的保護,一方面,從波傳播機制入手,盡可能減小沖擊波對頭部的直接作用效果,另一方面,從顱骨變形和加速度機制入手,將機械能量在空間和時間上均勻化,從而達到降低峰值的效果。具體來說,目前對于頭部防護系統的改善主要集中在對于結構和材料的改進,并通過添加防護構件,阻斷沖擊波與頭面部之間的直接作用路徑。

在材料改進方面,主要采用聚脲、聚氨酯彈性體、Kevlar 和碳納米管復合材料等新型材料來提高頭盔的防爆性能。此外,通過在頭盔與頭部之間增加緩沖吸能裝置(如泡沫墊塊)、懸掛網狀系統等,減少頭盔等保護組件施加于頭部的載荷。雖然通過對材料和緩沖系統的改進取得了一定的防護效果,但并沒有完全解決bTBI 的防護問題。僅采用頭盔保護的最大問題在于將面部的大面積區域暴露于爆炸場中,與爆炸沖擊波發生直接作用,這對于降低腦損傷是極為不利的。為解決這個問題,需要添加面部防護組件,增加頭部防護系統的密閉性。在頭部保護系統封閉性較強的情況下,流場施加的外載絕大部分都作用在頭盔上,此時,頭盔與頭部之間的減振和緩沖系統的改進效果會更加顯著。總之,需要多種手段相結合,如上述研究中同時利用面部防護和材料改進,才能提升頭部保護系統的綜合防護效能,實現多個損傷指標如顱內壓、加速度等同時都有較大的衰減,有效降低爆炸載荷下的頭部傷害。

5 總結和展望

系統綜述了近年來在顱腦爆炸傷致傷機制、評價方法和防護設計3 方面的研究進展。在研究手段上,由于倫理學要求,人體爆炸載荷試驗難以開展,因此必須發展數值模擬、物理模型實驗、臨床病理學及動物實驗相結合的研究方法。數值模擬需要建立高精度流固耦合模型以反映爆炸沖擊波與顱腦的復雜相互作用過程。物理模型實驗的關鍵是制備具有顱腦生理特征、類腦軟材料的頭部模型。動物實驗方面最重要的是建立爆炸載荷下動物腦損傷與人腦損傷的對照關系。在3 種研究手段中,數值模擬為物理模型實驗提供指導,物理模型實驗能夠驗證數值模擬的合理性,兩者均可與病理學及動物實驗結果形成對照。綜合利用這3 種研究手段可以理解爆炸沖擊波與顱腦的作用過程,揭示沖擊波顱腦致傷的機制,通過3 種手段的對照可以形成與醫學致傷評級結合的力學評估指標和閾值模型。最終,以致傷機制和損傷閾值模型為基礎設計新型防護結構,指導設計新一代防護裝備。

在顱腦爆炸傷致傷機制方面,詳細介紹了波傳播、顱骨變形、空化、軀干壓縮等致傷機制。在這些機制中究竟哪一種機制主導了腦部傷害,目前的研究還沒有給出統一結論。其中應力波傳播、顱骨彎曲變形等應該作為研究重點。此外,還給出了與致傷機制對應的包括顱骨應變、顱內壓、加速度等相關力學指標和閾值模型。

在防護策略方面,基于上述提到的波傳播、顱骨變形、加減速所導致的顱腦損傷機制,提出了頭部防護系統改進的方案,具體包括:基于新型防護沖擊波材料的頭盔系統改進;選擇緩沖系統材料和設計頭盔系統;增加頭部保護系統的封閉性,添加面部補充構型,避免頭面部與流場的直接作用。

如前所述,bTBI 研究是涉及多學科交叉、多物理場耦合及短時和長時效應共存的復雜問題。目前,該領域研究中尚存在諸多問題需要深入探討,包括以下幾個方面。

(1)顱腦爆炸傷的多尺度研究。目前的研究大都在較為宏觀的尺度下進行,而bTBI 本身是多尺度問題,需要在不同尺度、不同層次描述顱腦力學、生理學等行為,比如需要考慮軸突走向的層級、神經損傷的生理過程,以及各個尺度下大腦的損傷發展過程。

(2)致傷指標及閾值的精確測量和驗證。目前針對致傷指標和閾值的測試和驗證都基于局部力學量的空間粗略測量,若要獲得更可靠的驗證,需要采用更高分辨率的體內或原位測量,這對數值模型的精度及物理模型的測試方法提出了更高的要求。

(3)致傷機制、評估及防護的一體化研究。基于bTBI 致傷機理研究,建立“沖擊波-頭盔-顱腦”流固耦合作用物理模型和防護效果評估模型,構建面向bTBI 的測試評估平臺,研發一體化綜合防護裝備。

(4)頭部保護系統輕量化設計研究。頭部保護系統設計過程中,質量和便攜性是設計上的限制。在設計中需要確認質量設計的上限,為設計提供具體的范圍。另外,由于頭部保護的重要性和質量限制,可以通過頭部保護系統和身體保護系統的一體化設計突破質量限制,比如采用將頭盔系統支撐于肩部的方式,提高士兵頭部保護系統質量上限,對于頸部也會起到更好的保護作用。