不斷被“發現”的猛犸洞

王兢

“無底之洞”(The Bottomless Pit),猛犸洞里的標志性景點之一。?

猛犸洞國家公園為游客開放了16公里長的洞穴探險通道。

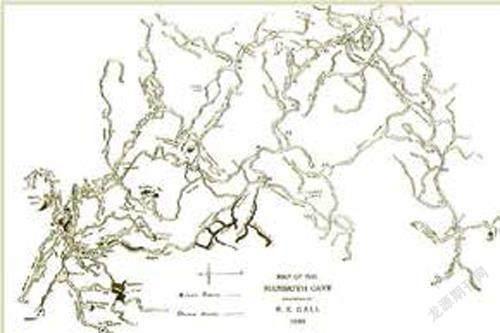

當代猛犸洞,已探測長度超過500公里。

時至21世紀,在上天、入地、航海、登山這些人類的挑戰自我、征服自然的固定“探險項目”中,只有大地本身仍然有些影影綽綽,并未毫無保留地向人類展現她的一切。作為“入地”的一種,探索洞穴不僅要面對“未知路線、未知危險、未知終點”的未知恐懼,而且還要處理照明與定位等獨有問題。洞穴總是“入之愈深,其進愈難,而其見愈奇”,但為了安全起見,又總是“力不足者,無物相與者,亦不能至”。

美國肯塔基州長約670公里(數字仍在上升)的猛犸洞(Mammoth Cave)是地球上已知最長的洞穴,這座洞穴結合了上古的宗教文學傳奇、自然地理怪奇與數字時代衍生而來的瑰奇,人類發現、探索與開發猛犸洞的歷史,幾乎可以集合“洞穴”這一意象在人類文明里的一切意義,還有衍生出來的無窮價值。

“洞穴”隱喻,從柏拉圖時代就已深深存在人類的想象之中。柏拉圖想象人類本就生活在一座巨大的洞穴里,射進來的外部光線只能在洞口照壁內若隱若現地顯示各種造物的影子。“洞穴”隱喻代表著人類跳出視聽局限的愿望。對未知洞穴的探索也混雜著宗教與文學意義上的想象以及探索、冒險與游戲的生物本能。猛犸洞的發現史,再次印證了這一點。

這座洞穴起碼被發現過2次。根據口頭文學與現場考古遺跡,印第安人5000年來一直都知道它的存在,但由于缺少書面記錄而與其“發明權”失之交臂。歷史記載的猛犸洞發現者是1名白人與1頭熊:1809年,年輕獵人約翰·霍欽(John Houchin)在追逐1頭受傷的熊時偶然發現了洞穴的入口,于是從印第安人與這頭熊那里奪走了發現洞穴的榮耀。

崢嶸初現的猛犸洞起初只是獵手的探險之地,靠著一系列機緣才擴大了知名度,迎來了被深入探索的機會——1812—1815年的英美戰爭給了猛犸洞第一次生命,洞口累積的蝙蝠糞便成了制作硝石這種炸彈原料的戰略資源,而混雜著傳奇色彩的“木乃伊傳說”讓猛犸洞又迎來了第二次生命。1815年11月,商人納烏姆·沃德與2名向導進入猛犸洞,搜尋一具酷似《一千零一夜》“黃銅之城”故事里驀然不語女王的木乃伊。在沃德的筆下,猛犸洞占地近50畝的“大廳”就像古典時代的傳奇迷城一樣動人,“我看到洞室主城沒有一個支柱支撐整個拱頂,這讓我驚異不已。在天堂之下,沒有什么地方比這里更為宏偉壯觀了……”

沃德在洞中摸索了19個小時,終于在一隱秘處發現了傳說中的木乃伊石棺。根據他的描述,這是一具約1.8米高、僅18斤左右重的女性木乃伊。她直直地躺在石棺里,石棺內還保存著她的衣物、工具、首飾、羽毛與護身符。后世學界多認為,沃德發現的這具“木乃伊”更有可能是早期印第安人或是更早的美洲土著居民的遺跡。這具木乃伊原名“猛犸洞木乃伊”,后來則被命名為“伊芙恩·胡夫”(Fawn Hoof)。從重見天日的第2年起,這具木乃伊就博得了全美巡回展出的待遇。在那個埃及學與考古學方興未艾的年代,新大陸的新發現借助舊大陸的舊歷史,吸引了工業革命時代人們的注意力。

然而,“地下世界的哥倫布”“猛犸洞首席統治者”這些稱呼卻意外地給予了黑奴斯蒂芬·畢曉普(1820—1857年)。在那個西進運動初起的拓荒年代,西部邊疆的每一處珍奇之地都會成為美國人發財獲利的源泉。律師富蘭克林·戈林在1838年雇傭他的奴隸斯蒂芬·畢曉普做帶領游客游覽猛犸洞穴的向導,開發這里的“旅游”資源。在那個年代,旅游尚未成為一門產業。但畢曉普長達20年的辛勤勞動,讓猛犸洞在美國乃至西方變得家喻戶曉。他雖為黑奴,卻奇跡般地在成年后掌握了拉丁語與希臘語,服務四面八方慕名而來的游客與探險者,贏得了“猛犸洞大管家”的美名。

畢曉普成為美國奴隸制末期頗具標志性意義的一名黑人,至今仍然在各種流行文化里享有一席之地。他的主業是為主人賺錢的導游,但在業余時間也為猛犸洞的探索作出了巨大貢獻,他將已知的洞穴地圖擴大了1倍之多。他還開創了獨具一格的洞穴命名風格,夾雜著舊大陸的古典氣息與新大陸的拓殖想象——“冥河”(River Styx)、“小蝙蝠大道”(Little Bat Avenue) 、“巨蛋”(Dome)……他也成功地在1856年贖回了自己的自由身,準備帶著妻兒移民新生的國家——利比里亞。不幸的是,畢曉普在第2年就英年早逝了,留下的是一幅精密的地圖、洞內數不清的標記,還有他人生的傳奇故事。

猛犸洞并非世界甚至也并非北美第一處發現的巨型洞穴,但戰爭與傳奇為它加上了一層濾鏡,美國奴隸制末期的真人版洞穴勇士也吸引了更多人前來探秘這個“眾神的媒介”,于是它終于被“發現”為美國乃至全球最長、最著名的一處洞穴。

猛犸洞經歷了100多年的私人所有與商業開發,產權之爭與新探洞穴的增多甚至讓這里爆發過以“肯塔基州洞穴戰爭”為名的種種欺詐與紛爭。舊大陸與新世界的探險家紛至沓來,他們的探索愈來愈深入,地圖繪制得更加精確,不斷地充實著猛犸洞龐大復雜的地圖,也在帶來更多的商業與安全問題。20世紀初,探險家弗洛伊德·柯林斯花了10年探索洞穴,找到了著名的“柯林斯水晶洞”(Collins Crystal Cave),這方延伸長達250公里的水晶洞以其超10米高的半透明石膏柱得名,它也是當今世界最大的自然水晶體。1925年科林斯在長期考察途中遇險,經各方搶救仍然未能脫困,最終不幸在洞中餓死,這引發了全球性的關注與同情。媒體的炒作與他英雄事跡的傳布,引發了外界對猛犸洞的新一輪關注熱潮。

美國人意識到,有必要在繼續探索洞穴的同時規范對洞穴的管理,因應新興旅游產業的需要。從1924年開始,肯塔基州開始了“國家公園運動”。經過10多年的籌集資金、組織人手、地址勘探,“猛犸洞國家公園”終于在1941年成立,終結了這座洞穴100多年以來的草莽狀態。時至1961年,國家公園也買下了包括柯林斯水晶洞在內的所有地段。

正是得益于國家公園的建立,猛犸洞在20世紀迎來了新生。20世紀50—70年代,國家公園投入大量資金、招募社會力量,不斷完善洞內基礎設施,創造新的經典標識,繪制更好的地圖,“連通”臨近的洞穴。1972年,猛犸洞與“火石嶺洞”(Flint Ridge Cave)連通,這讓猛犸洞一舉成為世界上最長的洞穴(令人驚嘆的是,畢曉普早在1842年的地圖里就揭示了這條通道)。

今天的猛犸洞已是成熟開發的旅游景點,也是生物多樣性與地質復雜性的典范,每年都迎來數十萬游客到訪。洞內棲居著至少5種蝙蝠,還有蟋蟀、火蜥蜴、蝦類、海百合、海蕾與腹足類生物。它的官方學名為“猛犸洞—火石嶺洞穴系統”,被認定為世上已知最大的溶洞系統,可以容納數千人同時探險,有3條暗河、7道瀑布,還有多處地下湖泊。猛犸洞國家公園是美國罕有的必須由導游陪同參觀的國家公園景點,對入園人數與準備工作也有一系列嚴格限制。洞內陰暗潮濕,溫度只有10℃左右,導游必須不時清點人數以保證游客安全。進入猛犸洞,時而豁然開朗,時而逼仄絕人,時而讓人自感“高歌猛進”,時而又讓人驚呼“誤入歧途”。游客在這里親身體驗生物的“生、往、住、滅”,一系列極具神秘又不失現實感的名稱——如“回聲河”(Echo River)、“酋長殿”(Chief City),讓人不得不回觀自己的個體生命,感受卡夫卡筆下“在地洞里”的生命體驗,叩問自己的個體生命究竟與文學神話有幾分聯結。亦真亦幻的舊大陸考古學敘事、半真半假的印第安人幽靈傳說,夾雜著犯罪與復仇等元素的新興文學,都讓猛犸洞作為符號與載體出現在了各式各樣的小說、回憶錄、詩歌、游記與藝術作品之中。

20世紀下半葉以來新興的游戲產業,為猛犸洞的興盛添上了最新的動力。在20世紀六七十年代,風靡一時的桌游《龍與地下城》(Dungeon & Dragons)是彼時美國年輕人聚會社交的心頭好。冷戰時代蓬勃發展的計算機數字技術與這款桌游因緣際會,借助猛犸洞的“媒介”產生了新的故事。

威廉·克勞瑟是互聯網前身“阿帕網”(ARPAnet)的研究者之一,他的前妻帕特里西婭·克勞瑟正是1972年火石嶺與猛犸洞連通點的發現者。這段婚姻不幸破裂以后,痛苦的威廉·克勞瑟為了慰藉2個女兒,在1976年業余編寫了一款文字互動游戲《探險》(Adventure)。

MWXEEdVY7ZMERyu5/VrzVBlZ4GeftgP0phzV/QcUFvE=有“猛犸洞大管家”之名的斯蒂芬·畢曉普。

曾制作過《國王密使》等游戲的傳奇游戲制作人肯·威廉姆斯和羅伯塔·威廉姆斯夫婦計劃在2022年推出《巨洞探險》這款冒險游戲始祖的3D版。圖為《巨洞探險3D》的界面截圖。

斯蒂芬·畢曉普1842年手繪的猛犸洞地圖,直至19世紀末一直是權威導引。

如同電影《頭號玩家》里為了彌補人生缺憾而撰寫《綠洲》游戲的詹姆斯·哈利迪一樣,克勞瑟將自己與前妻探訪猛犸洞的人生往事寫進了游戲里,結合了他愛玩的《龍與地下城》桌游,最終以《巨洞探險》(Colossal Cave Adventure)之名熱賣。游戲里隨處可見猛犸洞的真實元素:寫滿簽名與記號的洞穴區域,遇到礦燈就會回頭的探險者……這款游戲可謂“洞穴類游戲”的發軔,后世的各類探險尋寶類游戲多少都帶上了初代《巨洞探險》的影子,史上那位偉大的向導畢曉普,成為我們今天在桌游與劇本殺里熟知的第一代“地下城主人”(Dungeon Master)。

電子游戲在數字世界里營造出了新的洞穴,引發無數好奇玩家尋覓探險,成為自己虛擬世界中的主人,營造出與物理空間大同小異的數字猛犸洞,探索著無限的空間與精彩的可能。猛犸洞身上附著的文學與自然之“奇”造就了豐厚的旅游收入與地質學果實,并反哺于洞穴本身的開發與管理;游戲產業的蓬勃發展則與軍工技術、數字技術相互推動,在繁榮市場賺到大筆金錢的同時也反過來開拓了比特字節構筑的虛擬空間,今天甚囂塵上的“元宇宙”也是明證。

自猛犸洞被發現以來,支撐它生生不息的因素先后有工礦資源利潤、宗教文學想象和探索發現熱潮,它們共同造就了這處自然奇跡的傳奇、怪奇與瑰奇。猛犸洞也以其堂皇恢弘與曲折幽深啟發人類,“連通”了物理意義上的地下迷宮與多層次多維度的數字虛擬世界,幫助人類向更高維度與層次的文明形態進軍。

(責編:劉婕)