基于CiteSpace可視化分析熱敏灸研究熱點與發展趨勢

畢婕妤 方俊霖 姜偉佳 孫咪 于慧娟 張昕 譚奇紋

摘要 目的:通過對熱敏灸相關文獻進行可視化分析,探討熱敏灸的研究現狀、發展趨勢、研究熱點及前沿。方法:以2006年1月1日至2020年10月25日國家知識基礎設施數據庫(CNKI)收錄的熱敏灸相關文獻為研究對象,采用CiteSpace5.7.R1軟件繪制知識圖譜、分析相關數據。結果:共納入相關文獻 387篇,作者合作共現圖譜共有431個節點、566條連線,陳日新處于中心地位;機構合作圖譜共有348個節點,196條連線,以江西中醫藥大學及其附屬醫院形成的合作網絡為主。研究熱點是頸椎病和膝骨性關節炎,研究前沿是生命質量、失眠和疼痛。結論:知識圖譜分析可直觀、快速地展現2006年1月1日至2020年10月25日間國內對熱敏灸研究領域的總體發展態勢、研究熱點和前沿內容,為進一步研究提供可參考的數據和發展方向,此次研究結果具有相對參考價值。

關鍵詞 熱敏灸;CiteSpace 5.7.R1軟件;知識圖譜;可視化分析;文獻研究;臨床應用;研究熱點

Visualization Analysis of Research Hotspot and Development Trend of Heat-sensitive Moxibustion based on CiteSpace

BI Jieyu1,FANG Junlin1,JIANG Weijia1,SUN Mi1,YU Huijuan1,2,ZHANG Xin1,2,TAN Qiwen1,2

( College of Acupuncture and Tuina of Shandong University of Traditional Chinese Medicine,Ji′nan 250355,China; 2 Center of Preventive Medicine,Affiliated Hospital of Shandong University of Traditional Chinese Medicine,Ji′nan 250014,China)

Abstract Objective:To explore the research status,development trend,research hotspots and frontiers of heat-sensitive moxibustion(HSM) by visualization analysis of HSM-related literature.Methods:Based on the literature related to HSM in China National Knowledge Infrastructure(CNKI) from 2006.1.1 to 2020.10.25,knowledge mapping was conducted by CiteSpace5.7.R and the data were analyzed.Results:A total of ?387 articles were included,and there were 43 nodes and 566 edges in the author collaboration map,with Chen Rixin in the center.At the institutional level,348 nodes and 196 edges were observed,and the cooperative network formed by Jiangxi University of Chinese Medicine and its affiliated hospitals prevailed.Hot research areas focused on cervical spondylosis and knee osteoarthritis,and three frontier topics were quality of life,insomnia and pain.Conclusion:Knowledge mapping can intuitively and rapidly indicate the overall development trend,research hotspots and frontiers in the field of HSM in China from 2006.1.1 to 2020.10.25,which provides reference data and development direction for further research.The findings of this study could be consulted.

Keywords Heat-sensitive moxibustion(HSM); CiteSpace 5.7.R1; Knowledge mapping; Visualization analysis; Literature research; Clinical application; Research hotspots

中圖分類號:R245.8文獻標識碼:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2022.05.019

熱敏灸是以臨床發現的灸療熱敏現象為切入點,在挖掘古代經典文獻依據、提高臨床療效的基礎上發明的,是陳日新教授對傳統灸療技術的繼承和創新[1]。熱敏灸技術是以全新的“腧穴敏化”“灸之要,氣至而有效”“辨敏施灸”為理論指導,在熱敏穴位采用回旋灸、雀啄灸、溫和灸、循經往返灸等手法,激發透熱、擴熱、傳熱等熱敏灸感,使得經氣傳導以達到患部熱、深部熱、遠部熱的效果[2]。熱敏灸相關文獻眾多,單純使用手工檢索無法準確、直觀、快速、全面地了解該領域的研究進展,因此本研究運用一種更加科學、高效的文獻研究方法來展現該領域的研究熱點和發展趨勢。63C49FE8-8837-41A6-9F96-3E0F71BC7209

CiteSpace是美國德雷塞爾大學計算機與情報學教授陳超美(Chaomei Chen)開發的一款信息可視化軟件,它可以把大量的文獻數據轉化為可視化知識圖譜,使人們直觀地發現隱藏在大量數據中的信息和其關聯關系,其廣泛應用于各個研究領域[3]。本研究應用CiteSpace5.7.R1,完成數據轉換后選擇合適的參數、節點類型繪制可視化圖譜分析熱敏灸相關文獻,有助于了解該領域的研究現狀、前沿和熱點,為其臨床應用與科學研究提供一定的參考信息。

資料與方法

1. 數據來源

本研究數據以國家知識基礎設施數據庫(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)為檢索源,文獻發表時間限定為2006年1月1日至2020年10月25日,設定檢索方式“主題=熱敏灸or熱敏點灸or熱敏灸療法”進行檢索,檢索時間為2020年10月25日,共得到中文文獻 480篇,除去重復文獻,會議報告,新聞,管理類文獻后,最終納入有效文獻 387篇。

1.2 研究方法

將納入研究的文獻從CNKI以Refworks的格式導出,內容包含發表年份、作者、機構、關鍵詞、摘要等。運用CiteSpace5.7.R1軟件對納入的文獻進行處理,時間跨度為設置為2006—2020年,時間切片(Year Per Slice)設為2年,節點閾值選擇Top 50,圖譜裁剪的修正算法(Pruning)選擇尋徑網絡法Pathfinder和Pruning Sliced Networks,節點類型分別設為“作者”“機構”和“關鍵詞”,最終獲得統計數據和知識圖譜,進行作者合著網絡分析、機構共現分析、關鍵詞共現分析、關鍵詞突現分析,年份發文量采用時間切片為1年進行分析。

1.3 知識圖譜判讀

在共現知識圖譜中,文獻中出現的所有作者、機構、關鍵詞用節點表示;節點大小表示頻次高低;節點的連線代表共現關系,連線粗細表明共現強度;顏色從紫色到黃色表示的是時間從早期到近期的變化;中介中心性的大小反映節點在網絡結構中的重要性大小;網絡密度大小反映共現網絡結構的緊密程度高低。

2 結果與分析

2. 年份發文量分析

年份發文量反映了一個學科的發展水平。以每1年為1個時間區間,繪制發文量年代分布圖,總體把握熱敏灸的研究動態。見圖1。由圖1可知,關于熱敏灸研究發表的文獻可以追溯至2006年,熱敏灸的研究可以分為3個階段:1)2006—2009年處于緩慢增長態勢,是該領域研究的起步階段。2)2009—2011年處于快速增長態勢,到2011年,發文量接近100篇,說明這一階段熱敏灸開始受到較多研究者的關注。3)2012—2019年8個完整年度,伴隨中國經濟的快速發展和對中醫藥科技事業的大力扶持,該領域的研究也迎來了質的飛躍,8年間共發表文獻 035篇,2019年發文量接近180篇,雖然個別年份發文量有所下降,但年平均發文量達881篇。從文獻數量分布圖可以看出,文獻數量逐年增加,表明關于熱敏灸的研究工作持續受到重視,已形成一定的研究規模。

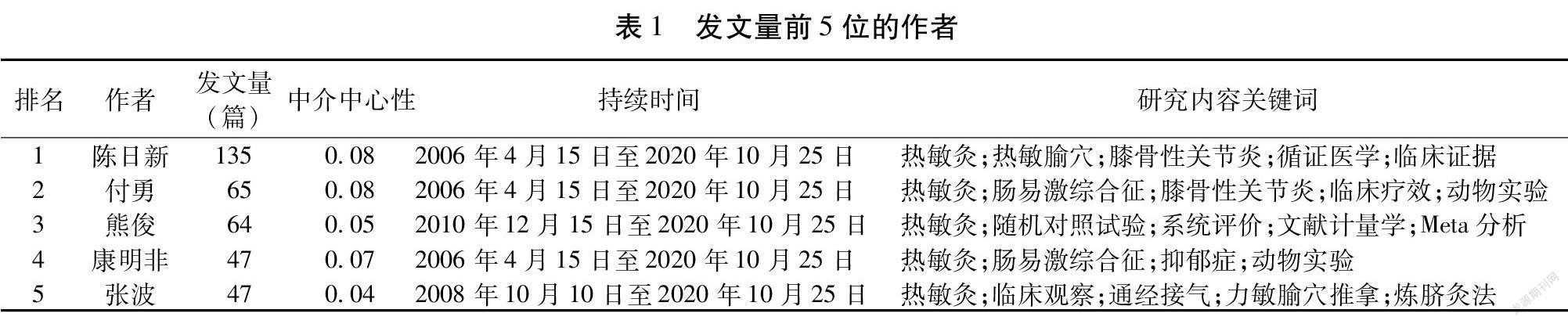

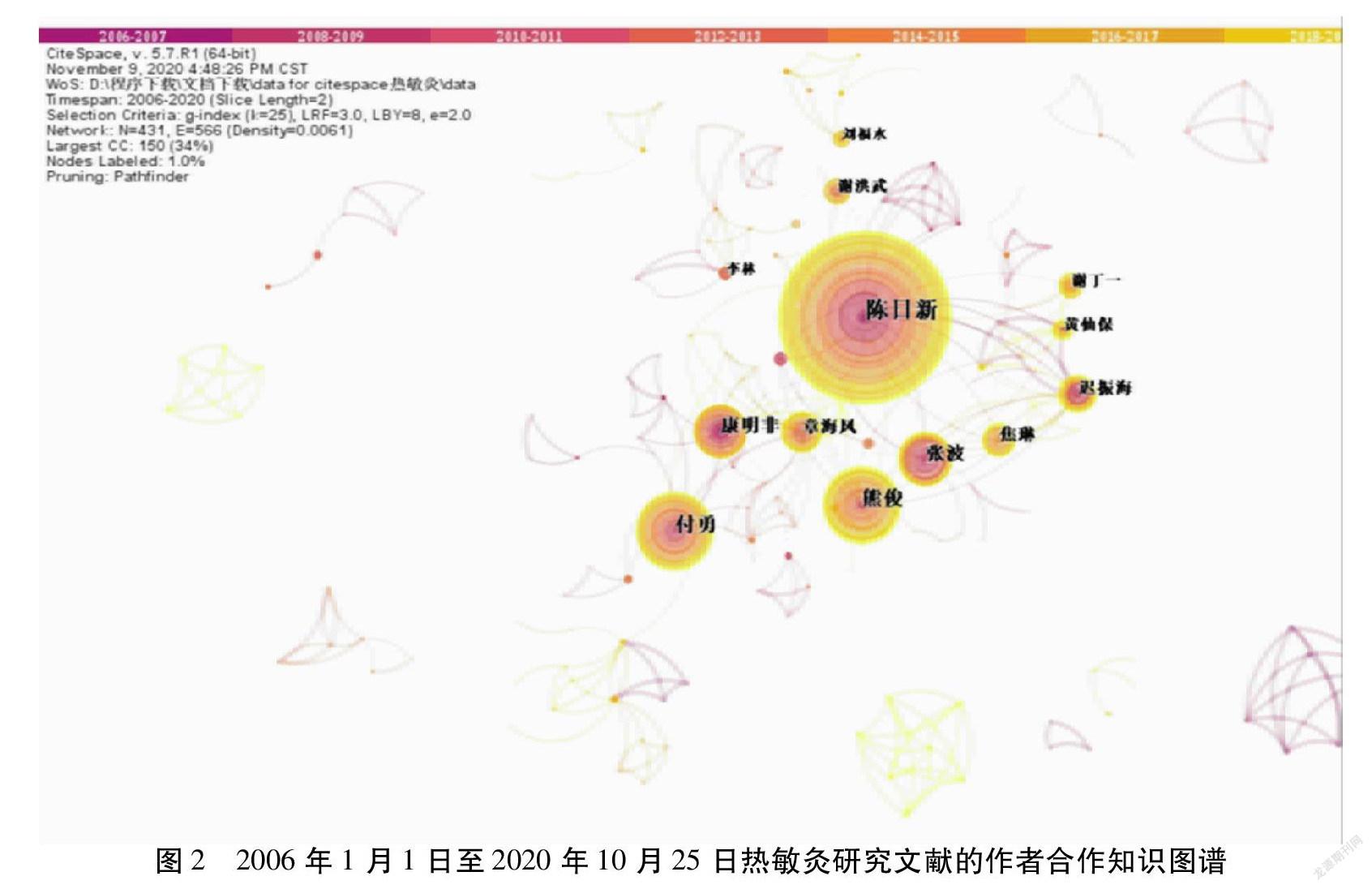

2.2 作者合著網絡分析

分析作者合著網絡可以發現該領域的學術核心,發現學術帶頭人,并獲得學科尖端的重要科研信息。得到節點數為431、連線數為566的作者合著網絡關系圖譜。見圖2。從節點的大小來看,發表文章在5篇以上的作者有48名,總共發文733篇,占比44.6%。發文量居前5的作者分別為:陳日新(135篇)、付勇(65篇)、熊俊(64篇)、康明非(47篇)、張波(47篇)。從節點連線來看,作者合著網絡是以陳日新為中心的發散型網絡,陳日新處于中心地位,以付勇、熊俊、康明非、張波、遲振海等發文量相對較多的作者為次中心,并且這些團隊之間聯系較為密切。此外,在這些核心團隊的周邊形成了一些小范圍的獨立合作團體。從作者的中介中心性來看,陳日新與付勇均為0.08,表明這2位作者在熱敏灸領域具有一定的學術影響力。

由圖2和表1可知,發文量最大的陳日新早期研究是通過臨床實踐和對古籍文獻的分析提出了腧穴熱敏化的灸療理論,臨床最早應用熱敏灸的疾病是膝骨關節炎等。后期采用大量的臨床研究探索熱敏規律及熱敏灸相關的臨床規范和療效評價標準,為該領域后來研究打下堅實的基礎。付勇與陳日新基本同一時期研究熱敏灸,重點研究的疾病為膝骨性關節炎和腸易激綜合征,早期以臨床療效研究為主,后期通過動物實驗探索熱敏灸的作用機制。熊俊作為熱敏灸領域的新近作者,注重歸納和總結,常運用系統評價、文獻計量學和Meta分析等。康明非的主要研究病癥是腸易激綜合征、抑郁癥等,并通過動物實驗探索其發病機制。張波主要重視臨床療效研究,并涉獵其他療法如“通經接氣”針法、力敏腧穴推拿、煉臍灸法等,結合熱敏灸理論,拓展其應用。

2.3 機構共現分析

機構共現反映一個研究領域內主要科研力量的分布情況與研究陣地。生成348個節點,196條連線。見圖3。從節點大小來看,排名前5的機構分別是江西中醫藥大學附屬醫院(332篇)、江西中醫藥大學(226篇)、國家中醫藥管理局熱敏灸重點研究室(19篇)、國家中醫藥管理局腧穴敏化三級實驗室(18篇)、廣州中醫藥大學(15篇),

熱敏灸的研究主要集中于江西省,且這些機構間的合作最為突出。廣州中醫藥大學是除江西省以外發文量最多的機構,廣州中醫藥大學與江西中醫藥大學也存在合作關系。從中介中心性來看,江西中醫藥大學附屬醫院中心性最高,為0.06,是目前該研究領域最有影響力的機構。但圖譜的網絡密度較低,僅為0.003 2,說明研究較分散,跨地區合作較少。

2.4 關鍵詞共現分析

關鍵詞是對文章核心內容的概括和凝練,是一篇文章的主體思想和靈魂,頻次高的關鍵詞反映了該領域的研究熱點。生成435個節點, 493條連線,網絡密度為0.015 8。見圖4。63C49FE8-8837-41A6-9F96-3E0F71BC7209

在這些關鍵詞中,將一些意思相同但表達不同的關鍵詞進行合并,如“熱敏灸”與“熱敏灸療法”“熱敏點灸”“腧穴熱敏灸”等合并,“針刺”和“針刺療法”合并,“膝骨性關節炎”和“膝骨關節炎”合并等,最終獲得前30位高頻關鍵詞。見表2。

從圖4和表2可知,熱敏灸涉及的病癥廣泛,主要包括運動系統疾病、神經系統疾病、泌尿系統疾病、消化系統疾病、生殖系統疾病及呼吸系統疾病等,如頸椎病、膝骨性關節炎、腰椎間盤突出癥、肩周炎、周圍性面癱、腦卒中、帶狀皰疹后遺神經痛、尿潴留、腸易激綜合征、痛經、慢性盆腔炎和支氣管哮喘等。涉及的治療方法包括熱敏灸及熱敏灸配合針刺、電針、推拿或溫針灸等進行治療。涉及的研究方法有臨床研究、綜述和Meta分析等。涉及的療效評價有臨床療效、生命質量等。另外,熱敏灸也在臨床護理和疾病康復中得到應用。

2.5 關鍵詞突現分析

在CiteSpace軟件中設置Burstness(突發性節點),提取出一段時間內頻次突然增加的關鍵詞,進行突發性檢測以分析前沿領域。見圖5。將熱敏灸研究分為以下3個階段。

第1階段2006年1月1日至2011年12月31日,突現關鍵詞有“艾灸”“肩周炎”“熱敏點”“灸療”“熱敏點灸”“熱敏穴”等。這一階段的研究內容是以熱敏點、熱敏穴為主,研究者首先發現熱敏化腧穴具有透熱、擴熱和傳熱等對艾熱異常敏感的特征,其與經穴或壓痛點不完全一致,且具有時變性,即其強度和位置會隨時間變化而變化。經過臨床應用得到驗證,最終上升為腧穴熱敏化灸療新理論。在主治疾病方面,肩周炎在這一階段突現,成為了這一階段的研究前沿。

第2階段是2012年1月1日至2015年12月31日,突現的關鍵詞有“慢性阻塞性肺疾病”“支氣管哮喘”“抑郁癥”“強直性脊柱炎”“骨性關節炎”等。在第1階段的基礎上,第2階段對熱敏灸的臨床應用范圍逐漸擴大,涉及的疾病種類有所增多,如慢性阻塞性肺疾病、支氣管哮喘、抑郁癥、強直性脊柱炎、骨性關節炎等。治法得到進一步擴展,在熱敏灸的基礎上聯合其他治療方法,如熱敏灸聯合蜂針、針刺、刮痧等治療強直性脊柱炎,熱敏灸聯合穴位貼敷治療支氣管哮喘。

第3階段是2016年1月1日至2020年10月25日,突現的關鍵詞有“痹證”“膝骨關節炎”“疼痛”“失眠”“Meta分析”“生命質量”等,這一階段的臨床應用繼續擴大,膝骨關節炎和失眠成為這一階段的前沿疾病,由于熱敏灸在治療痛癥方面的優勢,因此疼痛成為另一前沿。此外,這一階段生命質量逐漸得到關注,研究者運用Meta分析對熱敏灸研究進行總結和歸納,以此證明熱敏灸的安全性和有效性。

2.6 文獻被引分析

高頻被引文獻反映該研究領域的引領方向和研究價值。對納入的 387篇文獻的被引次數進行統計,分析排名前10位的高頻引用文獻。見表3。高頻被引文獻多集中于2006—2014年間,在熱敏灸領域早期具有一定的引領作用,有助于指導后來研究者學習、借鑒和實踐。在前10位高頻被引文獻中,囊括了2個主要的知識領域:其一是熱敏灸的理論基礎。有4篇是闡述熱敏灸與腧穴敏感化的理論基礎:“腧穴敏化”“灸之要,氣至而有效”“辨敏施灸”等。其二是熱敏灸的臨床應用。有6篇是熱敏灸治療運動系統疾病的臨床療效觀察,包括膝骨性關節炎、腰椎間盤突出癥、肌筋膜疼痛綜合征,這些疾病是熱敏灸研究的熱點疾病。熱敏灸治療運動系統疾病最大的優勢在于施灸時患者感覺表皮不熱深部熱,熱力透入關節,改善局部微循環,減輕局部組織的炎性滲出[4]。由此可見,熱敏灸的研究和發展源于經典文獻的中醫理論基礎,基于臨床觀察,繼承并創新,符合傳統中醫的發展過程[5]。

3 討論

本研究繪制了熱敏灸相關文獻的知識圖譜,展現了2006年1月1日至2020年10月25日間熱敏灸研究領域的發展狀況,具體研究了年發文量、作者、機構、關鍵詞共現、關鍵詞突現以及高頻被引文獻等方面的情況。

通過熱敏灸研究文獻的年發文量和作者、機構的合作網絡可以看出,該領域的研究持續發展,目前已有較為成熟的研究成果,但每年研究成果仍穩步增長,持續受到研究者關注。以陳日新為學術研究帶頭人,付勇、熊俊、康明非、張波4人與其形成較密切的合作網絡,并在該領域有較為顯著的成果且較有影響力。研究機構以江西中醫藥大學及其附屬醫院為研究陣地,說明該機構擁有豐富的研究資源。其他機構與其存在一定的合作,但聯系不夠密切,研究仍存在地域局限性,應當進一步加強跨地區合作,增加各地學術交流,促進該領域的學術交流和技術推廣。

通過關鍵詞共現、突現分析,對熱敏灸研究的熱點及前沿從理論研究、臨床研究、機制研究和文獻研究4個方面進行探討。

理論研究中,熱敏灸的主要理論來源于《靈樞·九針十二原》“刺之要,氣至而有效”[16]。經絡感傳是經氣運行的標志,氣至病所是針刺發揮臨床療效的關鍵,陳日新經過臨床探索發現了灸法亦可以發生感傳,且發生感傳后療效更佳,因此提出“灸之要,氣至而有效”。通過《黃帝內經》對腧穴定義的分析和臨床驗證,提出了“腧穴敏化狀態說”,即腧穴具有靜息狀態和敏化狀態,敏化腧穴在受到艾熱刺激時出現透熱、擴熱、傳熱、局部不(微)熱遠部熱和表面不(微)熱深部熱、非熱覺等現象,艾灸熱敏化腧穴極易激發灸性感傳乃至氣至病所,大幅提高療效。部愛賢等[17]在熱敏灸理論指導下,結合中醫“因時制宜”的理論在三伏天進行麥粒灸,稱之為“三伏熱敏麥粒灸”。三伏天天地陽氣最旺,人體陽氣浮越,更易激發腧穴熱敏化確立敏化腧穴,再施以飽和灸量,在寒濕瘀痹型膝骨性關節炎的治療中取得了顯著療效。張波等[18]在熱敏灸得氣理論與技術的指導下,結合明代李梴《醫學入門》中煉臍灸法,創立“熱敏灸煉臍術”,應用于胃脘痛、泄瀉、便秘、痛經、陽痿、周圍性面癱等諸多病證[19],臨床效果顯著。“一身烘熱、一身微汗、一身輕松”為“李梴煉臍效應”,恰是艾灸得氣的臨床表現,是對熱敏灸理論的延伸和發展。63C49FE8-8837-41A6-9F96-3E0F71BC7209

臨床研究中,熱敏灸之所以應用范圍廣泛,其優勢在于熱敏灸技術強調灸感[20],辨敏取穴,即在辨證取穴的基礎上,擇優選取熱敏腧穴,遵循“氣至而有效”的理論。其適應證的判斷標準為有無熱敏化腧穴,臨床可適用于寒、濕、虛、瘀等病癥。如在治療膝骨性關節炎時,陳日新主張從不同時期認識該疾病并分期診療,從筋急、筋結、筋攣到筋痿,寒、濕、虛、瘀為其病理因素,陽氣不足貫穿始終,對熱敏點施行溫和灸極易激發感傳,患者自覺表皮不(微)熱而深部熱,熱力透入膝關節,實現“四兩撥千斤”的治療效果[21]。近年來人們更加注重生活的質量,熱敏灸研究從關注治療方法逐步向疾病康復、提高生命質量轉型[22],故在疾病康復和臨床護理中尤其重視。研究者將熱敏灸與康復訓練相結合,主要應用于膝骨性關節炎[23]、腦卒中后肢體康復[24]、肩周炎[25]、周圍性面癱[26]等,以熱敏灸技術加強腧穴敏化效應,改善氣滯血瘀、氣虛血瘀的狀態,改善血供,增強周圍組織功能。此外,熱敏灸還應用于腫瘤康復[27]中,通過提高自身免疫力,改善內環境,有效緩解癌性疼痛的劇烈程度,優化患者的生命質量,延長生命時間。但在進行療效評價時,多采用治愈率,總有效率,生命質量評分量表(QOL)、疼痛視覺模擬評分(VAS)等主觀評分量表,運用客觀指標來評價臨床療效的研究較少,遠期療效的跟蹤隨訪較少。

機制研究中,主要是借助現代科學技術和方法,如腦電及功能磁共振成像等技術、紅外熱斷層掃描等證實腧穴熱敏化的客觀存在[28]。此外,運用動物實驗初步探索熱敏灸的作用機制,如章海鳳等[29]運用酶聯免疫吸附測定等技術,以腸易激綜合征大鼠為研究對象,發現熱敏灸可能通過調節下丘腦-垂體-腎上腺軸,降低血清促腎上腺皮質激素釋放激素、促腎上腺皮質激素、皮質酮含量,改善胃腸運動功能,從而達到治療腸易激綜合征的目的。目前對熱敏灸的研究從臨床研究逐步轉向作用機制的探索,這是一項中醫臨床技術研究思路中的必要階段,但熱敏灸基礎研究有待進一步發展,其生理病理學機制仍須更進一步研究和闡發。

文獻研究中,主要運用普通綜述、系統評價、Meta分析對臨床研究進行歸納總結。熱敏灸相關的第一篇系統評價/Meta分析是熊俊[30]采用循證醫學的系統評價/Meta分析的研究方法,從隨機分配方法、分配方案隱藏、盲法、結果數據的完整性、選擇性報告研究結果、其他偏倚來源等方面,對國內外熱敏灸治療膝骨性關節炎的15項隨機對照試驗進行系統評價,評價熱敏灸治療膝骨性關節炎的臨床有效性,并指出今后應該設計嚴格、實用的大樣本、多中心隨機對照試驗以證明熱敏灸的有效性。

4 結語

此次研究應用CiteSpace5.7.R1軟件對2006年1月1日至2020年10月25日熱敏灸相關研究文獻展開可視化分析,對其進行多角度分析,以知識圖譜的形式直觀地展現該領域的研究狀況和趨勢,并發現了其中存在的一定局限,以期對未來的研究提供一定的參考價值。由于CiteSpace軟件目前對于不同數據庫的文獻暫不能合并分析,故本研究只針對知網文獻進行可視化分析,缺乏對外文文獻挖掘及對比研究,分析結果存在一定的局限性,期待今后做進一步研究。

參考文獻

[1]陳日新,陳彥奇,謝丁一.試論艾灸得氣[J].中國針灸,2019,39(10):1111-1114.

[2]歐陽昕,王河寶,肖愛嬌.陳日新創立熱敏灸新探[J].江西中醫藥大學學報,2018,30(1):1-3.

[3]李杰,陳超美,CITESPACE.科技文本挖掘及可視化[M].北京:首都經濟貿易大學出版社,2016:78.

[4]鄭卉卉,王亞軍.熱敏灸在運動系統疾病中的臨床應用概況[J].光明中醫,2019,34(9):1335-1338.

[5]陳日新,謝丁一.熱敏灸理論體系的構建及其臨床應用[J].世界中醫藥,2019,14(8):1915-1921.

[6]陳日新,康明非.灸之要,氣至而有效[J].中國針灸,2008,28(1):44-46.

[7]陳日新,康明非.腧穴熱敏化的臨床應用[J].中國針灸,2007,27(3):199-202.

[8]陳日新,康明非.一種新類型的疾病反應點——熱敏點及其臨床意義[J].江西中醫學院學報,2006,18(2):29-30.

[9]陳日新,陳明人,康明非,等.重視熱敏灸感是提高灸療療效的關鍵[J].針刺研究,2010,35(4):311-314.

[10]陳日新,康明非,陳明人.岐伯歸來——論腧穴“敏化狀態說”[J].中國針灸,2011,31(2):134-138.

[11]康明非,陳日新,付勇.熱敏點灸治療膝關節骨性關節炎的臨床療效研究[J].江西中醫學院學報,2006,18(2):27-28.

[12]唐福宇,黃承軍,陳日新,等.熱敏灸治療腰椎間盤突出癥療效觀察[J].中國針灸,2009,29(5):382-384.

[13]謝洪武,陳日新,徐放明,等.熱敏灸治療膝骨性關節炎療效對照研究[J].中國針灸,2012,32(3):229-232.

[14]付勇,章海鳳,熊俊,等.熱敏灸治療腰椎間盤突出癥臨床研究[J].南京中醫藥大學學報,2014,30(2):120-123.

[15]康明非,陳日新,田寧.熱敏點灸治療肌筋膜疼痛綜合征的臨床療效研究[J].江西中醫藥,2006,37(4):49-50.

[16]陳日新,康明非,陳明人.《內經》腧穴概念在熱敏灸中的重要指導作用[J].江西中醫學院學報,2010,22(3):36-38.

[17]部愛賢,王立國,熊俊,等.三伏熱敏麥粒灸治療寒濕瘀痹型膝關節骨性關節炎療效觀察[J].時珍國醫國藥,2018,29(5):1114-1116.63C49FE8-8837-41A6-9F96-3E0F71BC7209

[18]張波,陳彥奇,周崇秀,等.熱敏灸煉臍術技術要素及其臨床應用[J].中國針灸,2020,40(9):965-967.

[19]張波,應文強,譚艷麗,等.熱敏臍灸治療周圍性面癱的臨床療效觀察[J].世界中醫藥,2019,14(8):1946-1949.

[20]黃仙保,陳日新.陳日新“辨敏取穴”施灸學術思想及臨床應用[J].中華中醫藥雜志,2017,32(9):4038-4041.

[21]焦琳,陳彥奇,遲振海,等.陳日新教授治療膝痹“痛在關節,病在經筋”學術觀點與臨床應用[J].中國針灸,2020,40(4):419-422.

[22]王懿娜,曾友華,朱敏.熱敏灸對腹瀉型腸易激綜合征患者生活質量與心理狀態的影響[J].浙江中醫雜志,2020,55(8):613.

[23]柯斌霞.熱敏灸聯合針刺及康復訓練在膝關節骨性關節炎康復治療中的臨床應用[J].中外醫學研究,2020,18(25):156-158.

[24]張羨,黃娟.熱敏懸灸配合早期康復護理對腦卒中后肩手綜合征患者上肢功能恢復的影響[J].四川中醫,2020,38(1):208-210.

[25]謝鳳云.熱敏灸配合康復操護理在肩周炎患者中的應用[J].齊魯護理雜志,2016,22(19):27-28.

[26]邱艷婷.熱敏灸及面肌手法功能康復鍛煉對周圍性面癱的療效觀察[J].光明中醫,2016,31(7):984-985.

[27]黃仙保,陳彥奇,謝丁一,等.陳日新教授“陽常不足,陰常有余”學術思想指導熱敏灸在腫瘤康復中的臨床應用[J].中國針灸,2020,40(1):79-83.

[28]劉玲,楊雪麗,黃文婷,等.腧穴熱敏化客觀化指標初探[J].按摩與康復醫學,2018,9(24):92-94.

[29]章海鳳,謝芳深,龔紅斌,等.熱敏灸對腸易激綜合征模型大鼠HPA軸調節機制的研究[J].中國針灸,2017,37(12):1315-1321.

[30]熊俊.膝骨性關節炎患者熱敏態犢鼻穴的腦rfMRI研究[D].廣州:廣州中醫藥大學,2014.

(2021-01-20收稿 本文編輯:吳珊)63C49FE8-8837-41A6-9F96-3E0F71BC7209