采動誘發斷層帶巖體劣化微震響應特征

朱貴旺,任 波,余國鋒,汪敏華,黨保全,羅江發,李連崇,牟文強

(1.淮南礦業集團煤業分公司,安徽 淮南 232000;2.淮南礦業集團有限責任公司 深部煤炭開采與環境保護國家重點實驗室,安徽 淮南 232000;3.平安煤炭開采工程技術研究院有限責任公司,安徽 淮南 232000;4.東北大學 資源與土木工程學院,遼寧 沈陽 110819)

隨著我國淺部礦產資源枯竭,礦井開采普遍受到高地應力的影響,瓦斯突出、沖擊地壓等強動力災害威脅也日趨嚴重[1-2]。尤其是在存在斷層等地質構造的采場內,開采擾動所誘發的強烈動壓現象會顯著增多[3]。斷層是廣泛存在于地質巖體中的弱體結構,開采會強烈擾動圍巖的應力分布、層移,進而造成斷層的劣化、活化,極易引發頂板巖層的異常破斷而誘發礦震活動,這已成為礦井災害防治中的典型難題之一[4-6]。而斷層活化整個過程的微震活動與礦井生產活動密切相關[7]。分析采動下斷層活化下的巖體破壞、劣化過程及其主要參數特征,尤其是掌握先進技術手段監測斷層劣化過程中所表現出的響應特征,對揭示煤巖體結構的動力行為以及實施有效的災害控制技術具有重大指導意義[8]。

而微震監測能夠實現對巖體的動態破壞分析,可以實現巖體發生強動力災害的區域和等級的定量預警、反演巖質巖體微破裂至失穩的過程、得到采場中采動應力響應量[9-12]。據此可分析采場覆巖運動、構造活化災害并提出預警技術[13]。而基于震源參數響應特征分析是有效技術的關鍵,其中,微震事件頻次和能量異常時,可表征巖體在采動支承壓力的影響下屈服破壞失穩[14];巖體損傷與微震b 值存在一定關系,可識別和圈定深部巖體損傷區域、反映巖體穩定性[15];能量指數突減、累計視體積突增等特征,可表征巖體發生如巖爆、冒頂等宏觀的動力響應[16]。獲取深部礦井采動誘發斷層帶巖體劣化微震震源參數的響應特征,可以得到斷層帶巖層破壞時空特性,進而為礦井災害預防與控制提供有力的理論與技術支撐。為此,以潘二礦開采深部A 組煤的大范圍擾動斷層帶為背景,通過微震監測系統分析了微震震源參數響應特征及其力學機制,嘗試為礦井災害預防與控制提供重要支撐。

1 工程概況

1.1 生產地質概況

淮南礦區煤層賦存條件好、儲量巨大、煤質優良,部分礦井已完成自淺部向深部的E、D、C、B 煤層的回采作業,目前主要開采最底層煤A 組煤。A組煤的各項條件均優于上部各組煤層,包含有累厚可達到7 m 的3#、1#煤層,且煤質優良、發熱量較高,因此被稱為是礦區的“新糧倉”,是礦區未來持續發展的主要支撐煤層。但A 組煤開采所面臨的條件也是極為復雜的,尤其是受到高地應力、多煤層回采、復雜地質構造等不利因素威脅。

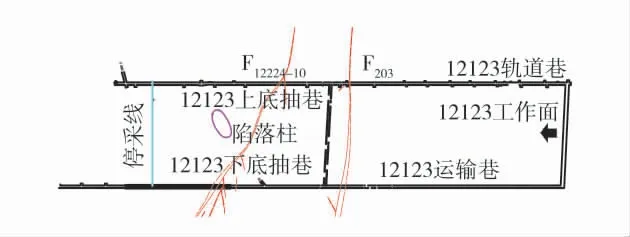

潘二煤礦隸屬于淮南礦區,目前主要開采的A組煤存在斷層異常發育的問題。其中12123 工作面主采A 組煤,上限標高為-435.6 m,下限標高為-508.1 m。工作面可采走向長1 003 m,傾斜長221 m。12123 工作面內存有4 條巷道:沿煤層底板布置的軌道巷、運輸巷,以及在太原組C32灰巖中布置的上底抽巷、下底抽巷。煤層傾角平均10°。工作面回采期間揭露斷層27 條,其中落差大于、等于5 m 的有3 條、3~5 m 的有2 條、小于3 m 的有22 條,地質條件較為復雜,其中F12224-10及F203斷層對于工作面的回采會產生較大的影響,尤其是在工作面切割F12224-10斷層時勢必會發生較大的破壞,實施微震監測具有重要意義。12123 工作面平面圖如圖1。

圖1 12123 工作面平面圖Fig.1 The plan of 12123 working face

1.2 微震監測系統

微震監測技術是基于巖石破裂所產生的應力波,通過微震監測系統、傳感器設備采集多組波形數據而計算震源參數,進而得到巖體的破裂信息[17-18]。4 個以上的微震監測點需要在工作面具有高程差的2 條巷道內布置以實現空間交錯式采動全覆蓋。在工作面的底抽巷內安裝微震監測系統,巷道高程差約為40 m、水平間距約為130 m,同時在巷道內微震監測點的間距設置在80~150 m 之間。則在微震監測所包絡的監控區內,能夠滿足定位微震事件的精度要求,可有效監測斷層帶頂底板所產生的微破裂。

2 斷層構造區微震演化特征

2.1 微震事件分布特征

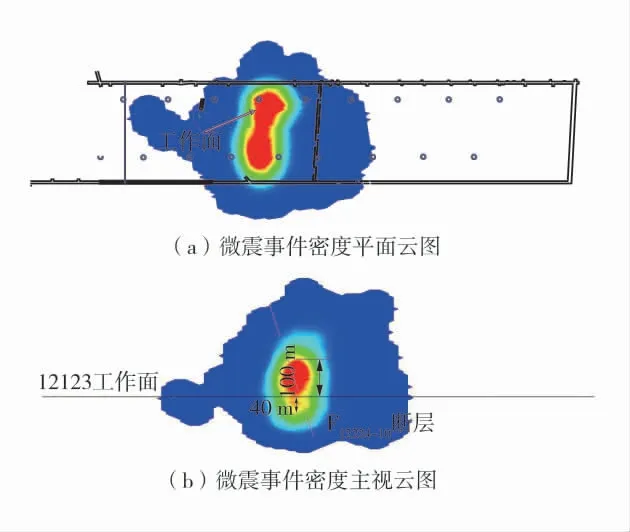

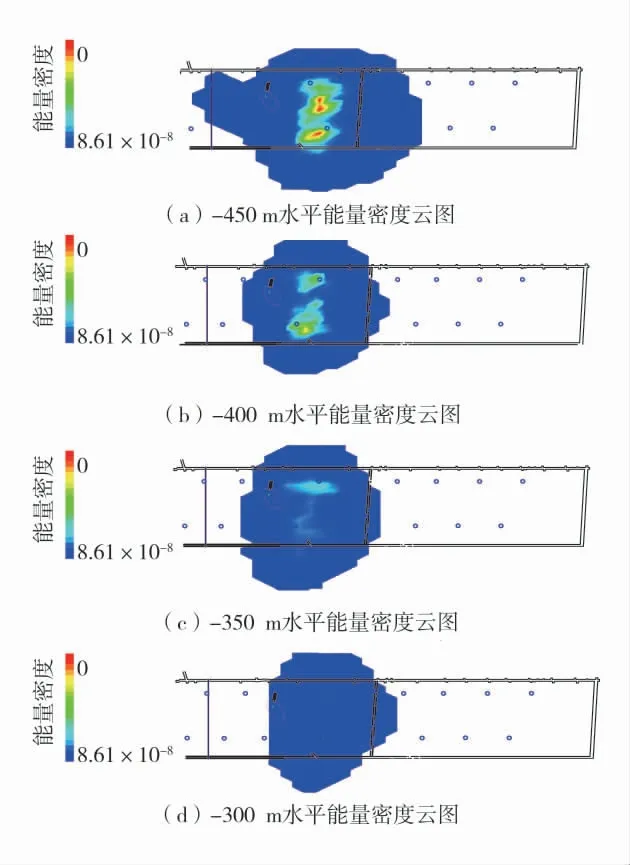

12123 工作面自2020 年11 月26 日開始與F12224-10斷層相切,此階段內斷層完全處于采動影響的波及范圍內,回采期間內微震響應顯示出典型的構造區特征:以斷層帶為中軸線傾斜偏移分布。微震事件密度云圖如圖2。

圖2 微震事件分布特征Fig.2 Distribution characteristics of micro-seismic events

微震事件集中在采動影響區內,且沿著斷層帶的分布相對集中、密度較大,并在下煤巷附近的小斷層帶交叉區域產生較大密度的事件。同時,可以發現大能量事件集中的范圍位于F12224-10間的頂板圍巖內。事件密度在頂板高度的集中范圍大約維持在100 m 范圍內,且頂板的破壞程度明顯高于底板,具有一定的集中威脅。而工作面底板的深度集中分布在40 m 左右的范圍內,且向斷層帶高度集中分布。其原因是該區域為工作面主回采時間的采動應力集中區,事件密度較大。而對于此區域內的工作面底板,與無構造帶相比,破壞深度有增大的趨勢,但并未波及底板承壓含水層。

2.2 微震震源參數演化特征

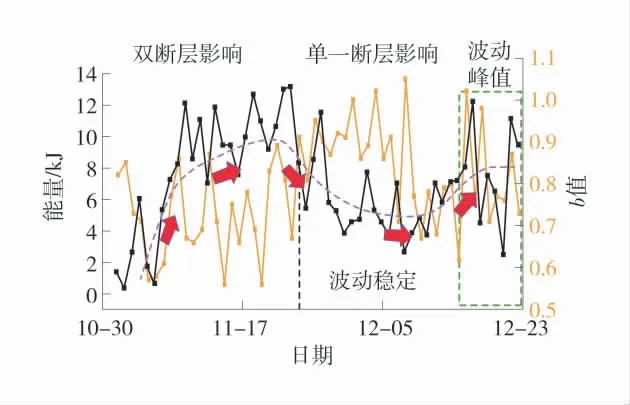

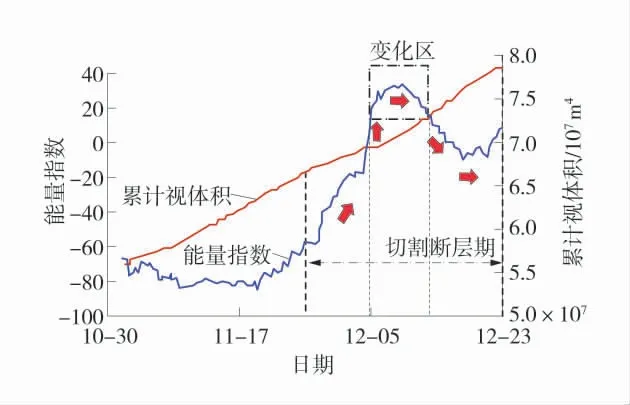

微震事件及其密度在空間內的分布特征反應巖體破裂狀態,而微震震源參數可以作為巖體失穩特征的前兆信息。其中能量表征巖體儲能強度及巖體破壞程度,b 值反映大小地震數的比例關系,能量指數與視體積表征巖體破裂強度關系[19-21]。微震事件能量與b 值變化如圖3。微震事件累計視體積與能量指數變化特征如圖4。

圖3 能量與b 值變化Fig.3 Energy and b values

圖4 累計視體積與能量指數變化特征Fig.4 Variation Characteristics of cumulative apparent volume and energy index

1)微震能量。能量值自11 月7 日開始出現顯著增長趨勢,后一直處于波動穩定狀態,分多個階段:①第1 階段:受F12224-10斷層及F203保護煤柱產生的應力集中影響,能量值在該階段內處于較大的值;②第2 階段:F203斷層區域的影響消失,處于F12224-10斷層的單一影響區,此時的能量較低;③第3 階段:由于回采線切割斷層中部后,下順層附近的斷層進入影響區,三角孤島區域的影響力提升而造成能量處于波動增長期。但所有的能量值均未達到巖體異常的閾值線15 kJ。

2)b 值。可以發現b 值也具有階段特征:①第1階段:受2 個斷層的雙重影響,此時的b 值處于較低的范圍內;②第2 階段:F203影響消失后,b 值呈增大的趨勢并維持在較大值;③第3 階段:b 值呈現波動降低的趨勢。與能量、能量指數、累計視體積的變化階段基本一致,主要是受斷層三角孤島區及應力集中的影響,同時b 值在切割斷層期間一般大于0.6,未達到前期的異常表征的極小值0.55。

3)能量指數和累計視體積。在工作面推采斷層后出現典型的3 個階段:①參數增長期:此階段內斷層圍巖處于應力逐漸集中的蓄能期,巖體發生微破裂累計視體積平穩增長;②參數穩定期:顯著增長后穩定至穩定出現下降的過渡階段,該階段內巖層處于應力集中最大階段內的能量平衡期;③能量指數遞減期:斷層圍巖已出現較大的破壞、能量釋放,而后再次進入圍巖的波動變化新階段。

斷層在回采階段內未發生明顯的異常破斷,且對比整個階段內的參數變化與微震事件能量變化、b值等均具有一定的對應關系,在12 月9 日產生了突減(可能發生異常),而能量值較小且b 值仍處于較大值(未發生異常),則斷層帶發生了較大的劣化現象,但是未發生災變。也進一步驗證了采用單一震源參數預測巖體異常的局限性,以及采用多源參數實施預測所具備的可行性。

2.3 能量遷移特征

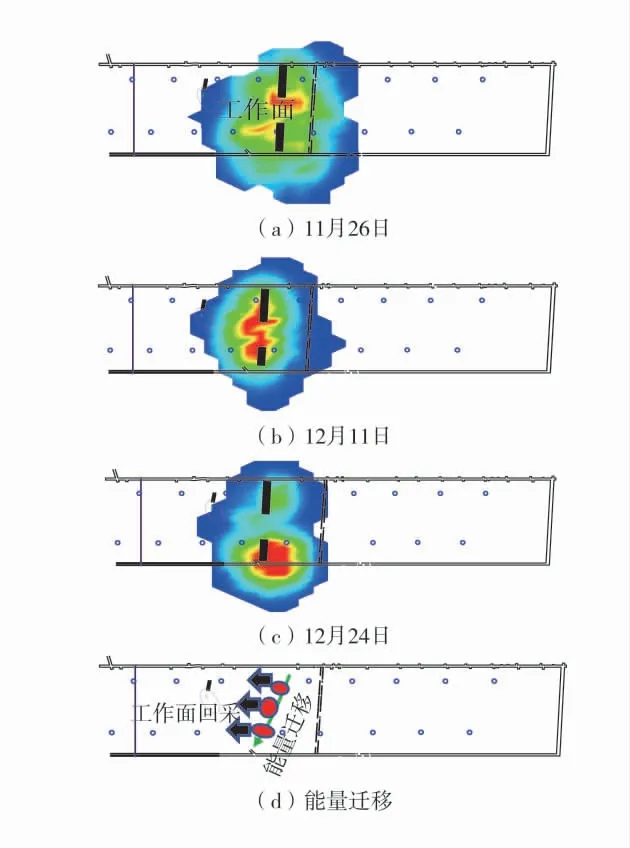

累計視體積與能量指數變化特征如圖5。能量密度空間分布特征如圖6。

圖5 能量密度空間分布特征Fig.5 Spatial distribution characteristics of energy density

圖6 微震能量遷移過程Fig.6 Micro-seismic energy transfer process

1)空間遷移特征。微震事件能量的空間變化可以反映巖體破壞遷移特征。由圖5 可知,在相同能量密度下,-450 m 集中范圍主要是下煤巷區域和中部斷層參數的變化區域;-350 m 范圍內主要發生在上煤巷斷層交叉影響范圍內;-300 m 無明顯的能量集中范圍,各個能量值普遍較小。則隨工作面回采,微震事件的高能釋放范圍主要集中在-350 m 以下的范圍內,同時在斷層中部交叉變化位置、下部復雜位置上的單位能量釋放量普遍較大。巖體破壞在-450 m以斷層中軸線集中、以-400 m 在兩端部集中,表明了斷層在中部及下端部在-450 m 深層位發生了較大的劣化→活化現象,在淺部以兩端部劣化為主而破壞程度較小,下端部受斷層帶影響而呈現較大的縱向貫通破壞。

2)時間遷移特征。選擇了在11 月26 日、12 月11 日、12 月24 日回采期間內的能量密度進行對比分析,由圖6 可知,能量的集中度隨著斷層與工作面的切割點移動而發生遷移,由原來的上煤巷集中區域轉移到下煤巷集中區域,同時下煤巷的集中區域的能量密度普遍較大。構造斷層帶的能量釋放與斷層參數有關。隨著工作面推進,斷層帶表現出明顯的向下遷移特征,且由斷層軸線向下端部的斷層區集中。

3 微震響應的成因機制分析

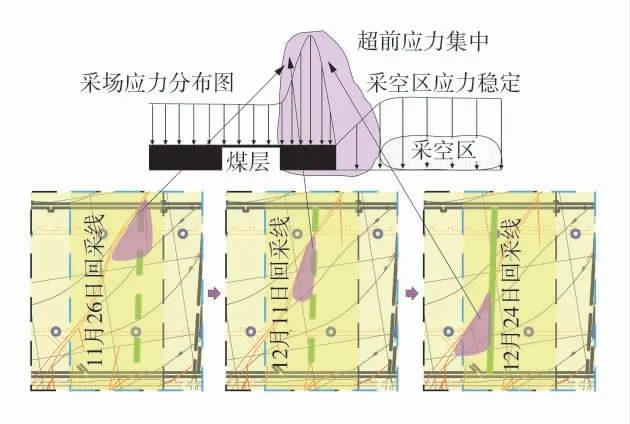

自11 月26 日開始回采線“切割”斷層,應力集中、巖層破碎、斷層參數等的影響會產生較多的能量事件,此類微震事件的分布會呈現復雜的狀態。分別選擇11 月26 日、12 月11 日、12 月24 日的回采進尺,可以得到應力狀態,回采過程中的應力集中分布如圖7。

圖7 回采過程中的應力集中分布Fig.7 Stress concentration distribution during mining

11 月26 日左右回采線切割斷層,斷層在上煤層附近處于超前應力范圍之內,且存在斷層間交叉區域,所以會造成微震事件相對集中;12 月11 日左右回采線前移,其超前應力集中區也會前移;12 月24 日左右回采線繼續前移,此時大斷層與下煤巷附近小斷層附近的交叉區域開始進入超前應力集中范圍內,且此時斷層的落差和間距增大,因此會造成微震事件相對集中。而上煤巷區域內的斷層構造區進入采空區的應力穩定區。

同時,由于斷層構造的影響,回采線與斷層交叉區域發生集中的微破裂首先發生垮落,隨著破碎帶能量釋放而發生跨落后,位于非斷層區域內的煤巖層(如上煤巷附近、下煤巷遺留區)會在后期造成較大的超前后的二次應力集中而產生大的能量事件。同時隨著回采斷層結束集中現象逐漸消失,工作面斜切斷層誘發斷層帶圍巖存在孤島性特點,基于微震事件分布所推斷的可能存在的超前應力集中區域,在交叉點的端部區域存在較大應力集中和破壞。在煤層開采中,若開采面存在走向與工作面相切的斷層時,在回采過程中應當應加強頂板管理及礦壓觀測以排除存在的風險。

4 結 論

1)在斷層帶完全處于采動影響的波及范圍內后,受斷層帶、回采面的三角非穩定區等因素影響,微震響應顯示出典型構造區下的時空特征:以斷層帶為中軸線呈現傾斜偏移分布,斷層圍巖出現波動的高能卸壓狀態,且存在異常趨勢。

2)斷層受回采擾動階段內的微震事件能量變化、b 值與能量指數、視體積等均具有一定的對應關系,表征了斷層帶回采期間發生了較大的劣化現象,驗證了采用單一震源參數預測巖體異常的局限性,以及采用多源參數實施預測所具備的可行性。

3)隨著工作面推移,受回采所造成的高應力集中下的空間切割分布影響,斷層區內微震事件及能量出現明顯遷移:以中部、深層位的高能分布向端部、淺層位的高能分布轉化。應力集中區域而誘發的大能量事件響應特征,可以為巖層控制提供技術支持。