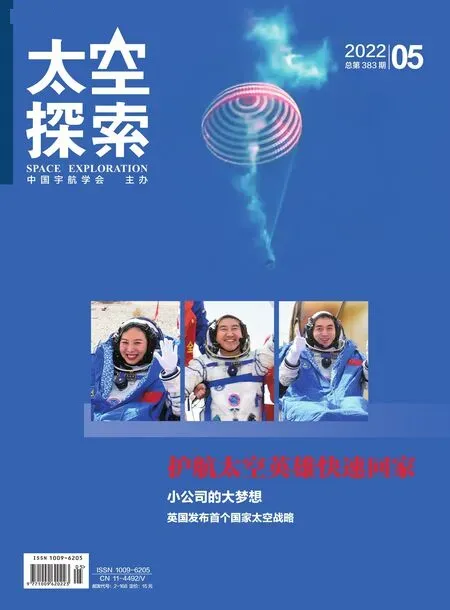

護航太空英雄快速回家

文/胡藍月

秋去春歸。4月16日凌晨,神舟十三號載人飛船對接機構解鎖,3名中國航天員踏上了回家的路。上午10時許,飛船返回艙在東風著陸場成功著陸,航天員翟志剛、王亞平、葉光富平安返回,感覺良好!

神舟十三號飛船乘組在太空工作生活了6個月,創下中國航天員連續在軌飛行時長的新紀錄。在航天飛控團隊看來,3名航天員更像是在“天上”辦公的同事。出發前,航天員們經常到一路之隔的航天科技集團五院參觀載人飛船,熟悉艙內的真實環境;上天后,他們與地面飛控團隊的聯系更加緊密,天地協同在軌開展工作。

“出差”的第183天,神舟十三號飛船乘組在軌任務結束,正式返航,終點是北京航天城——航天員與飛控團隊共同的“家”。

▲ 神舟十三號航天員出艙

回家踏上“高速路”

關上最后一道艙門,航天員們告別生活了半年的太空家園。

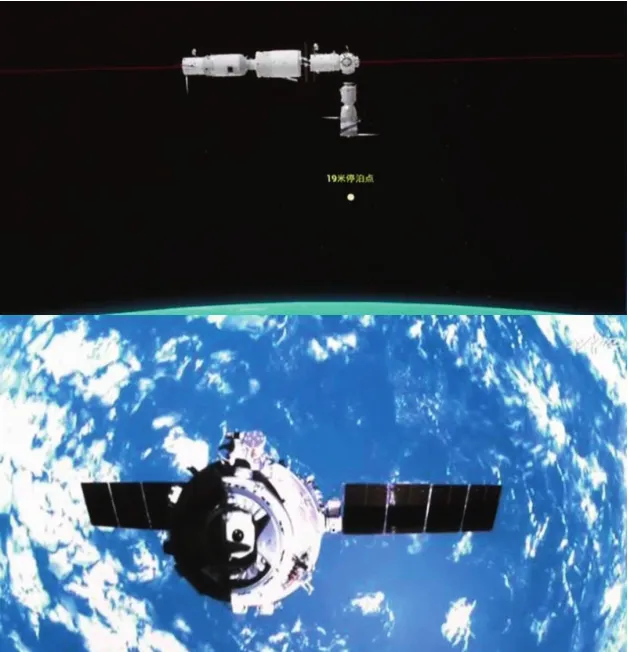

0點44分,載人飛船對接機構解鎖,伴隨著北京飛控中心的指令,1米,19米,200米……神舟十三號載人飛船如一葉小舟緩緩駛離“太空港”。在過去的6個月里,它曾與空間站核心艙連為一體,遨游太空,如今載著3名航天員踏上了回家的路。

本次返回,神舟十三號載人飛船應用了快速返回模式,在不改變軟件硬件的條件下優化流程,飛行控制節奏更加緊湊。與神舟十二號載人飛船相比,神舟十三號載人飛船繞地球飛行的距離由18圈縮短至5圈,返程飛行時長減少近20個小時,讓航天員踏上回家的“高速路”。

載人飛船與空間站組合體分離后,與空間站保持安全距離,繼續飛行。此時地面飛控團隊氣氛緊張,技術人員正測量計算各項數據,對飛船軌道進行測定和維持。3名航天員把生命安全托付給了他們,全體飛控成員必須確保飛船按計劃安全精準降落。

由于神舟十二號載人飛船需要開展技術驗證,采用了“7圈技術驗證+11圈返回”的方案。神舟十三號飛船返回減少了繞飛及徑向交會試驗環節,神舟十二號、神舟十三號兩艘載人飛船的返回過程相同,且地面團隊提前開展了1:1聯合演練,在確保安全的前提下,飛控各環節銜接更加緊湊,航天員返回路程由11圈縮減至5圈,返回時長控制在7個小時左右。

“一些測定軌工作在組合體分離前完成,分離后的測定軌次數也有所減少,原本串行的工作改為并行,提高整體效率。”航天科技集團有限公司五院502所神舟飛船GNC系統副主任設計師董文強介紹稱,GNC系統是制導、導航與控制系統,負責飛船飛行全過程的姿態和軌道控制,在經驗和技術的支撐下,各系統相互配合,實現飛船的快速返回。

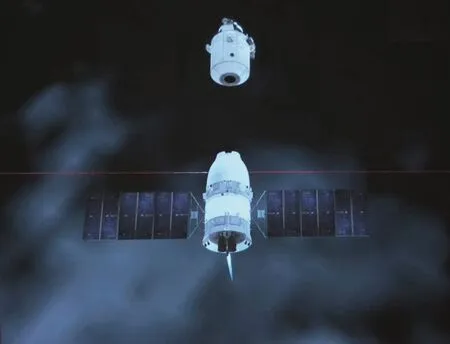

數據上傳,指令下達,三艙構型的載人飛船首先分離軌道艙。返回艙與推進艙“輕裝上陣”,組合體經過制動減速,進入返回地球的軌道,開始自由滑行。

▲ 神舟十三號飛船與空間站核心艙分離

▲ 神舟十三號飛船艙段分離

在距離地面約140千米的地方,推進艙分離后燒毀,返回艙在地心引力作用下一頭扎進大氣層,投向地球的“懷抱”。此時艙外溫度可達幾千攝氏度,航天員承受著最大約3g的過載,返回艙發動機調整姿態,進行升力控制。

穿越黑障區,返回艙繼續降落。隨后引導傘、減速傘、主降落傘依次打開,仿佛綻放的禮花,迎接英雄凱旋。在距離地面約1米的地方,返回艙底部點火反推緩沖,神舟十三號載人飛船在東風著陸場成功著陸。

“原來的返回方式也符合要求,但是技術進步沒有止境。”五院載人飛船系統副總設計師邵立民說,爭取讓航天員在返回艙內的時間短一些,回家的速度快一些。

“長城”請回答

“長城明白。”北京飛控大廳響起回答,這句話代表著五院飛控團隊的堅實支持。長城崗由7~8人的隊伍組成,從去年10月16日長征二號F運載火箭發射,到今年4月16日上午神舟十三號飛船平安返回,長城崗始終陪伴在航天員左右。

“每逢重大事件,我們都會和航天員通話。”曾擔任神十二飛船任務長城崗的俞進透露。

出發前,航天員每年有幾次進艙體驗,熟悉神舟載人飛船的艙內真實環境。上天后,航天員與地面飛控的聯系更加密切,每逢出艙、太空授課等重要事件,3名航天員都會提前與地面飛控團隊通電話,詳細溝通機器使用情況和操作細節。

“航天員很關注載人飛船的情況,有時會提前到艙內檢查。”五院載人飛船系統總體主管設計師俞進說。在組合體飛行的183天里,神舟十三號載人飛船多數時候處于“休眠”狀態,艙內大部分設備關機,航天員每周到載人飛船內巡視一圈,檢查陽光照射不到的地方是否因低溫結露,采集艙內樣本,檢測微生物情況。

長城崗是橋梁,連接著航天工程技術與載人航天大系統、在軌航天器與地面技術支持團隊。長城崗一方面負責飛船的日常狀態監測,另一方面在返回任務中協調各系統,判發指令,申請計劃調整,并在出現故障時及時通報、拿出預案、緊急處置。俞進總結:“可以簡要概括為上傳下達、故障預案處置。”

▲ 降落過程中的返回艙排放多余燃料

▲ 飛船返回艙在降落傘下平穩降落

肩負使命,長城崗隨時準備著。他們不定期開展應急演練,假定當航天員遇到緊急情況,接到預警后,各崗位應急聯系人第一時間到位,負責人以最快速度到達一線,并預演緊急撤離方案。

載人航天工程發射任務密集,神舟載人飛船滾動待命。長城崗的成員大多身兼數職,既要保障天上的飛船平穩運行,又要推動地面的飛船按期生產交付。在軌駐留6個月,既是對中國航天員身心素質的高難度考驗,也是地面飛控團隊必須打贏的持久戰。

為此,五院采用“分布式飛控”,把日常監測和關鍵弧段工作區分開:在日常運行階段,使用智能診斷系統“解放”人力;在出艙、巡檢等關鍵弧段,集中隊伍,全力提供保障。

五院研發的智能診斷系統能實時監測載人飛船上千個重要參數,結合隊伍的經驗優勢,通過計算機判讀的方式,提供預警服務,系統還將應用于五院其他型號航天器的在軌管理。

▲ 返回途中的飛船內,航天員仍在學習

▲ 飛船返回艙平穩直立著陸

“保證工作質量不下降,盡量壓縮優化人力資源成本。”邵立民對此總結。

“始終繃著一根弦”

去年12月初,中國常駐聯合國的代表團曾提交了普通照會。美國衛星先后2次接近中國空間站,出于安全考慮,中國空間站實施“緊急避碰”。

事發當日,502所神舟飛船GNC系統副主任設計師董文強正在北京飛控中心,值班結束,正準備離開,突然接到通知:實施緊急避碰!這件事讓他記憶猶新:“心里始終繃著一根弦。”

近年來,世界范圍內航天發射活動逐年遞增,星座建設使得太空軌道越發“擁擠”,退役衛星、太空垃圾像“不定時炸彈”,隨時可能威脅中國空間站和航天員的安全。

“天上的航天器、碎片太多了,有些會發公布,有些會不定期地冒出來。”俞進介紹,地面技術人員為應對此類問題,制定了多套預案,收到預警后,及時避讓,為天宮空間站保駕護航。

“神舟十三號飛船一項關鍵技術驗證就是6個月的在軌停靠。”邵立民介紹,神舟飛船的關鍵技術全部在地面驗證過,但無法完全模擬在軌環境,6個月的時長會帶來更多不可控因素,飛行時間越長,發生故障的概率越大。

從另一個維度考慮,相比于半年內2批航天員2次往返天地執行任務,1組航天員停靠空間站6個月再返回的風險更小。而且,經過反復驗證、刻苦訓練,中國的航天器、航天員完全能經受住為期半年的考驗。邵立民說:“神舟十三號飛船6個月任務的地面監視數據符合預期,經歷過后,我們更自信了。”

安全性一直是神舟飛船的首要目標。五院載人飛船系統應急救生主管設計師張治國認為,飛船的安全性和可靠性經過周密設計,技術狀態千錘百煉、一脈相承。他說:“各類預案提供了充足保障,從神舟一號飛船到現在,載人飛船的應急救生系統從來沒有啟用過,但大家依然嚴慎細實地開展工作。”

“在崗位中學習,在工作中用心琢磨。”俞進說,她從神舟一號開始參與載人航天工程,是隊伍里的“老人”,同樣擔任過長城崗的五院載人飛船系統總體主管設計師程偉也有近10年的工作經驗。以航天重大工程任務為牽引,隊伍里一批年輕人在前輩帶領下迅速成長起來,傳承載人航天精神,成為航天事業的后備力量。

據介紹,神舟載人飛船采用小批產模式,結合縱向的歷史發射數據積累和橫向的同批產品對比,確保每艘飛船產品狀態的可靠性和安全性。目前神舟十四號飛船已經在酒泉衛星中心蓄勢待發,神舟十五號飛船作為應急船將擇機啟程,新批次的神舟十六號飛船進行了部分技術改進,研制交付工作正在穩步推進。