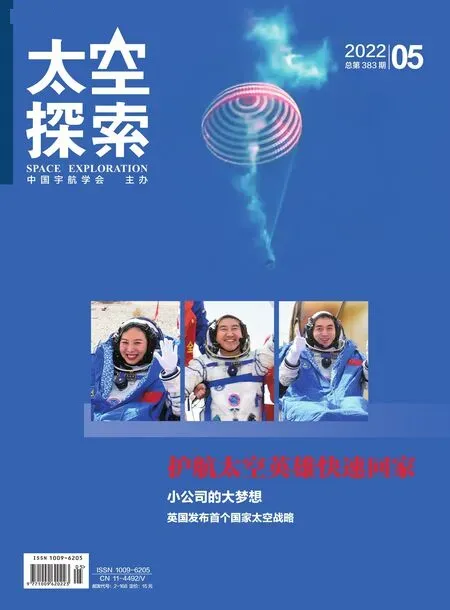

阿斯特拉:未來的航天巨頭?

文/松堂

阿斯特拉是個挺有意思的小公司。它成立于2016年,但到2021年就掛牌上市了。根據阿斯特拉公司在投資人文件里的說法,自己是全美第四個進入軌道的私營企業。這筆賬有點難算,或許前面3個分別是軌道科學公司、太空探索技術公司和維珍軌道公司。不過軌道科學公司已經被諾·格公司收購,從而被江湖除名了。

▲ 2022年2月10日,阿斯特拉公司的LV0008號火箭從卡角起飛

▲ 阿斯特拉公司的火箭發射支持設備簡單

▲ 阿斯特拉公司的設計和研發現場

自封的未來航天巨頭

按照阿斯特拉公司的說法,自己將是未來美國航天巨頭之一。2040年,全球航天產業的產值將達到10萬億美元的規模,到2030年的全球衛星制造業產值將達到2160億美元,所以發射服務市場大有可為。那么,阿斯特拉公司的賣點是什么呢?這家公司自稱,在2020~2021年時間段,自己已經實現了3次軌道飛行成功,單次飛行成本只有200萬美元。到2025年,要實現每年發射300次以上,單次飛行成本降低到50萬美元,這樣才能大幅度降低發射費用,有力支撐更多小衛星進入低軌道。

阿斯特拉公司把自己評價為發射頻率最高的企業。按照他們給出的數據,維珍軌道公司每年發射不超過50次,火箭實驗室公司不超過50次,聯合發射聯盟公司不超過30次,太空探索技術公司不超過30次,所以,自己能夠以300次以上的年發射頻率雄踞榜首。不過這個數據顯然是有問題的,2021年太空探索技術公司的獵鷹9火箭已經實現了31次發射。

除了便宜,阿斯特拉公司還有兩個自稱的賣點。首先是快,據說從衛星交付發射場到發射,只要幾天時間,比其他發射服務商所說的幾周更短。第二是機動式發射,可以隨時拉到任何指定地點發射,世界上什么地方都行。

熟悉航天防務技術的人們都會發現,這不就是陸地機動式彈道導彈的理念嗎?美國雖然不傾向于裝備陸地機動式洲際核導彈,不過在戰術導彈領域卻一直沒有斷線。中導條約簽署之前,美國擁有潘興2機動式導彈。此后,研制了“陸軍戰術導彈武器系統”,如今又在研制“精確打擊導彈”、“暗鷹”導彈之類的型號。所以,研制一枚火箭拖著到處跑,對美國的航天工業總體來說并沒有什么困難。但是,上面那幾個導彈型號都是軍火巨頭的作品,阿斯特拉作為一個小公司,想搞出一種機動式火箭,難度還是不小的。

軟件專家領銜

▲ 阿斯特拉公司員工人數不多

▲ 阿斯特拉公司在卡角的發射場

阿斯特拉公司的團隊也很有意思,CEO克里斯·坎普并不是航天專家,而是計算機軟件專家。他曾擔任美國宇航局的首席技術官,并創立了OpenStack開放軟件平臺。在美國宇航局,他與谷歌和微軟合作,幫助創建了谷歌月球和火星,并與白宮合作為美國聯邦政府制定了云計算戰略。

首席技術官阿德姆·蘭頓,擁有麻省理工學院燃氣輪機實驗室的航空航天博士學位,研制過一種液體雙組元微型火箭發動機進行實驗演示,號稱世界上最小的液冷化學火箭發動機。他參加過美國宇航局的X-34、TSS-1項目,還參加過航天飛機STS-46工作。他在麥肯錫公司當過顧問,涉及電力公用事業、非營利性青年服務、制造業、礦產和私募股權。2004年,他參與創辦了維特斯公司,現擔任舊金山辦事處的管理合伙人,這也是一家航天推進技術企業,但沒有闖出局面。

其余的技術負責人當中,有的來自蘋果公司,有的來自藍色起源公司。比如總工程師本杰明·里昂是卡內基梅隆大學電氣與計算機工程學士,曾在蘋果公司設計和制造硬件20年。

載具工程高級副總裁喬瓦尼曾經擔任藍色起源公司的新謝潑德火箭總工程師和高級技術總監,他在倫斯勒理工學院獲得機械工程學士學位和復合材料工程碩士學位。

推進副總裁麥克,曾經在藍色起源公司擔任BE-4發動機的總工程師和項目經理,還在太空探索技術公司、洛克達因公司參加過好幾個發動機開發項目。

阿斯特拉公司還有個已經離職的副總裁肯尼迪,他擔任過國防部太空發展局局長和國防高級研究計劃局戰術技術辦公室主任。

看來,軟件業、消費電子產業和新興商業航天企業的人才溢出,讓阿斯特拉公司這樣的小型企業有了創業的機會。

阿斯特拉公司洋溢著理工生的風格,不但公司網站界面毫無花哨,而且給火箭起名字都很不講究。他們的火箭就叫做“火箭”,再加上版本號的后綴,一副軟件內測的做派。

“火箭”的發射記錄

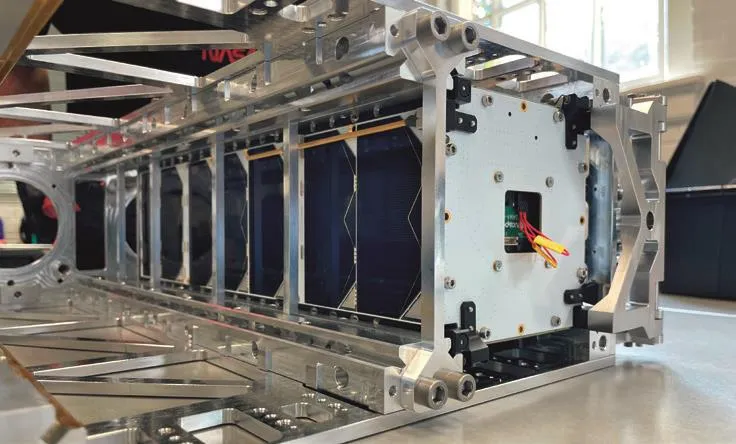

“火箭”火箭入軌的型號是3.1版。這是一種小型兩級液氧/煤油燃料火箭,它的高度是11.6米,直徑1.32米。發射質量10~11噸,推力為14.275噸。它使用“超低成本”的金屬結構。

看看迄今為止“火箭”的全部發射記錄,軌道發射敗多勝少。不過這樣的企業竟然能夠在2021年掛牌上市,真是叫人不得不討論一下內幕。實際上,美國國防部高級研究計劃局(DARPA)確實對這家小企業格外關照。

不成功的“發射挑戰賽”

2018年,DARPA啟動了“發射挑戰賽”,提供1200萬美元獎金,鼓勵小型火箭公司挑戰這樣一個目標:在兩周內兩次將小型衛星送入軌道。然而這次挑戰賽的經過證明,DARPA對初創公司發射火箭的難度估計嚴重不足。一開始,DARPA確定了可能的發射場,除了阿拉斯加科迪亞克基地外,還有位于加利福尼亞州的范登堡空軍基地、圣尼古拉斯島的海軍奧特萊茵基地,以及弗吉尼亞州的沃洛普斯發射場。

發射日期 發射性質 載荷 飛行結果2018-07-21 亞軌道測試 配重 失敗2018-11-29 亞軌道測試 配重 失敗2020-03-23 低軌道發射 配重 臨時取消2020-09-12 低軌道發射 配重 在發射臺上爆炸2020-12-15 低軌道發射 配重 升空40秒后出現發動機故障自毀2021-08-28 低軌道發射 太空軍STP-27AD1 小衛星 入軌,但未能抵達預定軌道2021-11-20 低軌道發射 太空軍STP-27AD2 小衛星 成功2022-02-10 低軌道發射 NASA的多顆小衛星:BAMA-1, INCA, QubeSat, R5-S1 級間分離失敗2022-03-15 低軌道發射 多顆小衛星:EyeStar-S4, OreSat0, SpaceBEE[6 成功

▲ 阿斯特拉火箭發射時的導流槽特寫

▲ 阿斯特拉火箭的一級發動機尺寸很小

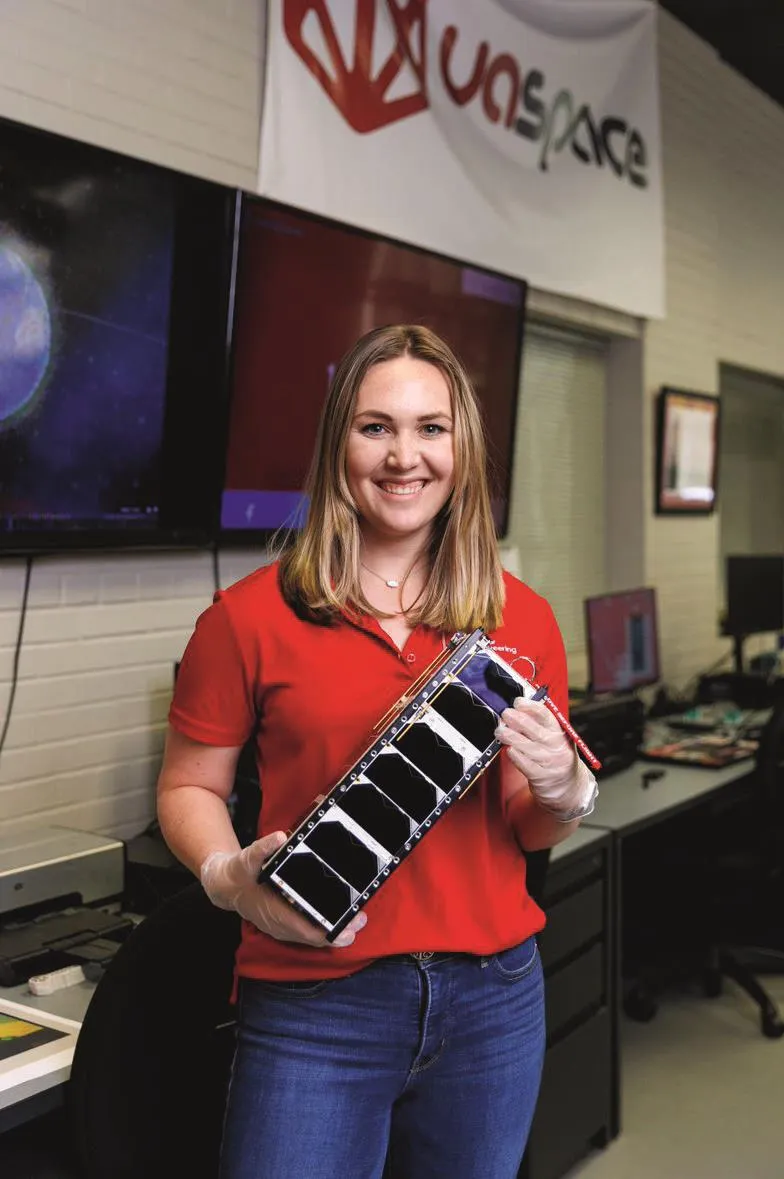

▲ 搭載阿斯特拉火箭發射的學生衛星

2019年4月,3家公司獲得了挑戰資格,除了阿斯特拉,還有向量(Vector)公司、維珍軌道公司。但是2019年9月向量公司因為融資失敗而被迫進入破產程序。維珍軌道公司的方案是水平起飛、空中發射,但上述4個發射場全都是垂直起飛類型的,于是在10月退出。這樣就只剩下阿斯特拉一家。

為了保住這個最后的參賽者,DARPA不惜臨時修改規則。2月17日,DARPA宣布,允許阿斯特拉公司用兩周時間,在同一個地點發射兩次,也就是科迪亞克基地。不過阿斯特拉公司將使用不同的發射臺進行這兩次發射,間距300米,也算是走了個形式。到這時候,也不會有什么競爭對手提出抗議了。DARPA甚至還幫助阿斯特拉,支付了把火箭從加利福尼亞州運送到阿拉斯加發射場的部分費用。

DARPA為了掩飾,還特意對新聞界表示,沃洛普斯發射場最近有人牛座火箭和電子號火箭發射任務,事關重大,競賽活動不能影響它們的發射。

到了3月2日,也就是比賽的最后期限。阿斯特拉公司倒是很努力地把火箭豎立到了發射臺上。預計發射時間是下午3點55分。可是在這個時刻到達前53秒,地面人員發現制導、導航和控制系統的數據不對勁,中止了發射。當天下午6點30分還有一個發射窗口。但是在窗口關閉前大約半個小時,問題還是沒能解決,發射只能取消。挑戰賽也就此落幕。

當阿斯特拉公司終于實現火箭入軌之后,DARPA似乎也覺得這件事可以告一段落了。代理局長彼得·海納姆說,不再搞類似比賽,來演示商業火箭公司的快速響應發射能力了。

快速響應為何選擇液體燃料?

或許有人會說,既然要搞快速響應發射,為什么阿斯特拉公司不考慮固體火箭呢?它的發射準備時間不是更短嗎?這其中的原因恐怕很復雜。

首先,這或許和道路安全運輸的管理法規有關系。固體火箭要裝滿推進劑才能待命發射,但是阿斯特拉公司既然標榜世界各地隨處發射,就必須用卡車拉著火箭到處跑。實際上,DARPA發射挑戰賽也是這樣規定的。提前兩個星期給定發射地點,然后發射隊拉著火箭一路狂奔。如果是沒有燃料的空火箭,路上不會有太多安全隱患,但如果是裝滿燃料的固體火箭,那就是幾十噸重的危險品在馬路上跑。阿斯特拉公司的廠房設在加利福尼亞州Alameda,主發射場卻設在阿拉斯加州的科迪亞克。要想把火箭運過去,必須沿美國西海岸一路向北,然后或是從加拿大境內繼續公路行車,或者在加州登船,沿北美洲的西海岸前往阿拉斯加。無論哪種方式,都涉及到危險品運輸的問題,說不定還會在某些地方被扣下來,還不如放棄。

▲阿斯特拉火箭從阿拉斯加起飛

▲ 女工正在安裝阿斯特拉火箭的液氧輸送管

▲ 阿斯特拉火箭上的納衛星堆疊架

▲ 衛星業主正在檢查阿斯特拉火箭上的衛星

▲ 準備用阿斯特拉火箭發射的小衛星

其次,是受人員專業背景的影響。公司的幾位核心技術人員都是搞液體火箭出身,沒有一個具備固體火箭經驗。這并不讓人感到奇怪,因為如今美國只有一家固體火箭制造商,那就是諾·格公司。它壟斷了美國從洲際導彈、戰術導彈到固體運載火箭在內的供貨能力。其他企業要是想另起爐灶,所需要的經費、時間和人才都是很難承受的。波音公司甚至為此放棄了投標美國空軍下一代洲際導彈的機會,因為波音無論多努力競標,最后都是為諾·格公司打工。阿斯特拉公司這種小企業,哪里高攀得起諾·格呢?

阿斯特拉是怎么上市的

如果按照嚴格的上市程序,阿斯特拉還差得遠,所以,它選擇了一家叫做Holicity的特殊目的收購公司。這種公司存在的意義,就是先取得掛牌上市資格,然后等著那些想借殼的公司來收購。

阿斯特拉公司與它一拍即合。2021年7月1日,阿斯特拉公司在紐約納斯達克交易所開始交易,據說這次上市可以為阿斯特拉公司籌集近5億美元現金,股票代碼ASTR。Holicity本身也有一點航天背景,創始人克雷格·麥考夫早年曾經和比爾·蓋茨共同創立Teledesic公司,它是最早提出全球互聯網星座概念的公司之一,雖然功敗垂成,但思路卻是合理的,如今的“星鏈”在很大程度上也是沿用Teledesic的理念。而麥考夫也加入了阿斯特拉的董事會。

阿斯特拉公司還打算進軍用星座業務,打算打造一個13600顆衛星的低軌道星座。不過從現狀來看,距離實現這一目標還很遠。

▲ 準備發射的LV0007號火箭