首鋼園區:從工業遺址到奧運遺產傳承的設計探討

文/易蘭規劃設計院 陳躍中 王 斌

0 引言

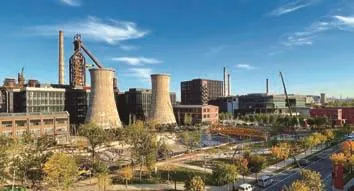

大工業時代背景下,1919年官商合辦的龍煙鐵礦股份有限公司在北京西部石景山區建設煉廠,鋼鐵之城“首鋼”的百年歷史由此起步。自建廠以來,首鋼歷經4次較大規模的擴建[1],逐步發展為國際大型集團。進入21世紀,首鋼貫徹奧運國家戰略和鋼鐵業結構優化升級要求,率先實施并完成史無前例的搬遷調整。搬遷后老工業區的轉型發展成為新問題。2014年11月,首鋼開展首鋼園區城市風貌研究,探索以建筑文化復興為出發點,共同打造既具首鋼特色,又符合新時代發展要求的園區風貌。沉靜的石景山老廠區正轉型為新首鋼高端產業綜合服務區,成為北京西部發展的核心地帶。

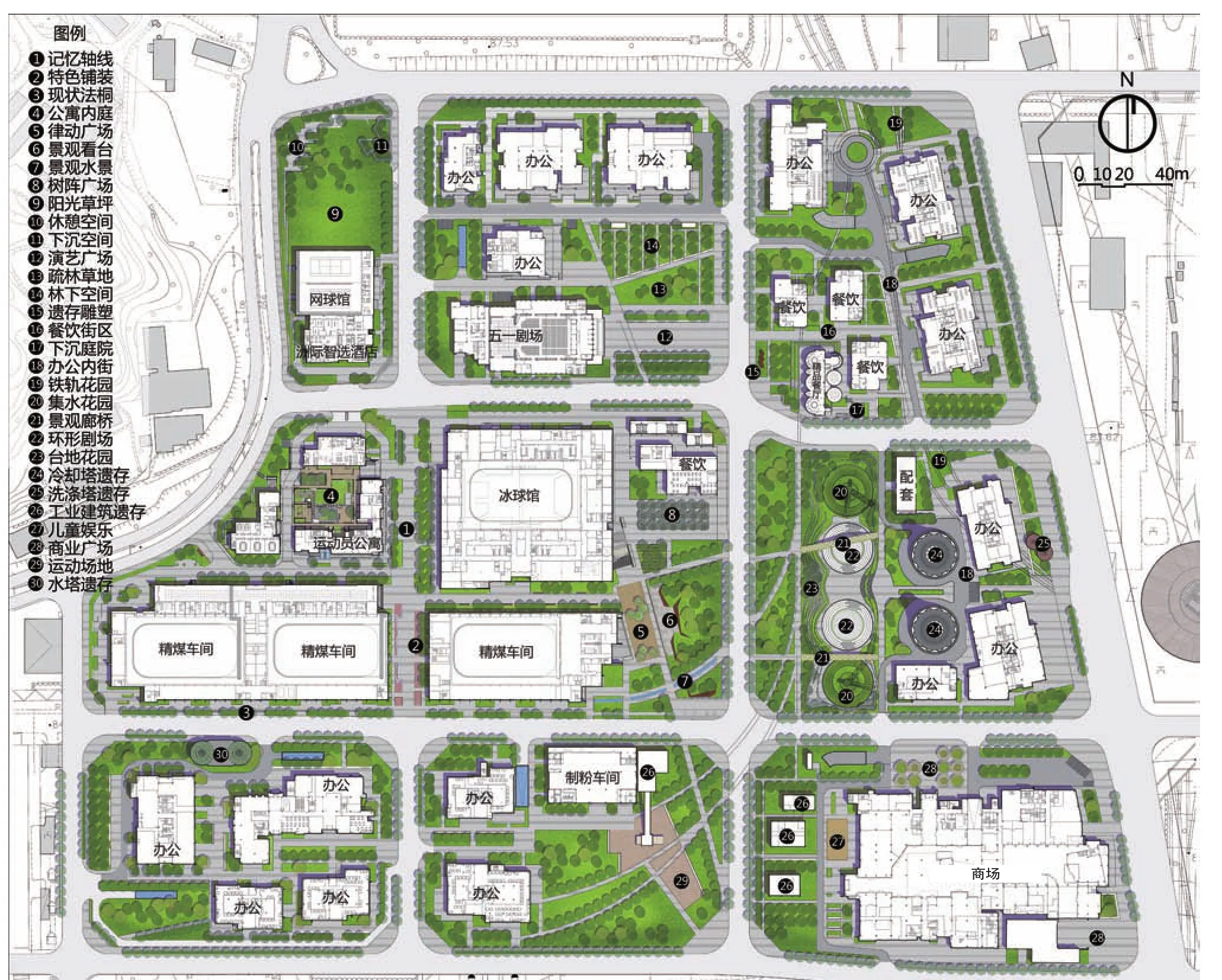

北京2022年冬奧會的舉辦為首鋼園區的建設帶來新契機,曾經輝煌的鋼鐵巨龍騰空飛去,充滿活力的體育基地孕育重生。首鋼園區景觀設計地塊包括冬奧會國家體育總局訓練中心、北京六工匯、北七筒倉RE睿·國際創憶館、首鋼網球館及運動員公寓、洲際智選假日酒店秀池店、星巴克冬奧園區店、首鋼極限公園等。風景園林師用設計智慧助力百年首鋼園區轉型,沉浸式參與首個設立在城市工業遺址上的永久奧運場地設計工作,以設計之力賦能冬奧,為世界工業遺產再利用和城市更新作出重要貢獻(見圖1)。

圖1 總平面

1 功能重組、傾注活力:冬奧會國家體育總局訓練中心

冬奧會國家體育總局訓練中心地塊位于園區北區,面積12hm2(見圖2,3)。通過修復、改造和加建等織補方式,建設符合國際比賽場地規格的冰上訓練場館、高標準的運動員公寓與網球場館。利用精煤車間廠房的空間優勢打造“四塊冰”——短道速滑、花樣滑冰、冰壺和冰球訓練場館;金工車間改造為配套商業;職工網球場改造為網球館。景觀設計與建筑功能緊密結合,將工業遺產與生態綠地、運動精神交織融合(見圖4~7)。

圖2 冬奧會國家體育總局訓練中心

圖3 冬奧會國家體育總局訓練中心廣場與建筑立面

圖4 場地內遠望四號高爐

圖5 冬奧會國家體育總局訓練中心廣場的“鐵軌”線性鋪裝

圖6 冬奧會國家體育總局訓練中心廣場與三號高爐遙遙相望

圖7 會展中心入口

在精煤車間東側開辟入口廣場,作為冬奧會國家體育總局訓練中心建筑前的開放性臨時空間。沿建筑立面延展的線條,將廣場切割、縫合出豐富多樣的功能區塊:可尋找旁落的集體歸屬,舉辦小型儀式和演講,以及為游客穿行提供通道,以實現與訓練中心的功能互惠。在網球館、運動員公寓與冰球館之間的道路兩側穿插綠化,營造戶外活動空間,在網球館北側營造綠色靜謐空間。

2 梳理歷史、重塑印跡:北京六工匯

六工匯位于北京首鋼園北區的核心地塊,秀池和群明湖之間,處于冬奧入口板塊、濱水商業板塊、文化體驗演藝板塊,兩大生態綠軸貫穿其中。共6個地塊,呈C字形,與石景山共同環抱冬奧會國家體育總局訓練中心,形成完整的冬奧廣場中部片區景觀體系。項目占地13.2hm2,地上建筑面積16.5萬m2,總建筑面積(含地下)22.3萬m2,包括23個建筑單體,是擁有國際甲級辦公、全新零售餐飲體驗和充滿藝術、文化多功能區域的綜合體項目(見圖8,9)。“六工匯”的名字源于《禮記》:“天子之六工曰:土工、金工、石工、木工、獸工、草工,典制六材”。

圖8 與四號高爐對望的六工匯購物中心

圖9 六工匯購物廣場

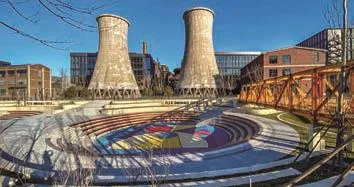

項目包括五一劇場、工業廢水沉淀池、冷卻塔、九總降、十四總降、制粉車間等多處特色工業遺存,具有較高歷史風貌保留價值。但原有廠區規劃受生產工藝影響,與重塑后的場所功能格格不入。草率或過于主觀的場地設計會把僅剩的標識物打散,將場地記憶與情感抹殺殆盡。因此,景觀設計團隊從空間結構、場地功能、建筑風格、景觀形態、場所記憶等多個維度進行剖析,挖掘和重塑大工業時代印記,并使之成為文化與藝術的核心,同時,結合項目定位打造多功能創意產業園區空間,在賦予城市場所新功能的同時講述歷史故事。

將五一劇場等建筑進行新舊結合改造;7000風機房等老廠房原汁原味地保留框架結構;加速澄清池及附屬建筑改造為餐館、咖啡館或便利店;項目南側兩座巨大的冷卻塔底部改造為設備間,以最大程度地改造利用工業遺址。項目將建設與體育產業相關的運動休閑、體育健身、國際交流及配套的商業和辦公設施等,建成后提供17萬m2的低密度商業辦公區域。

在此,精煤車間被改造為冬奧會運動健兒訓練的世界一流場館;運送煤炭的“鐵路”穿過六工匯場地通往雄偉的三號高爐博物館;巨大的冷卻塔依然矗立,成為時代的豐碑;往日陳舊的污水濃縮池成為市民休閑、健身、社交的下沉廣場(見圖10~13);銹跡斑斑的鋼架煥然一新成為歷史的指針永遠駐停在重生的時刻(見圖14,15)。

圖10 冷卻塔附近的生態廊道

圖11 流線型帶狀臺地豐富高差邊界,同時為公眾提供劇場看臺及休憩設施

圖12 豐富的季相顏色變化

圖13 冷卻塔濃縮池運動休閑公園

圖14 步行橋設計語言與工業遺存鋼架呼應,保持歷史風貌延續性

圖15 “濃縮池”穿過歷史的指針遙看六工匯購物中心

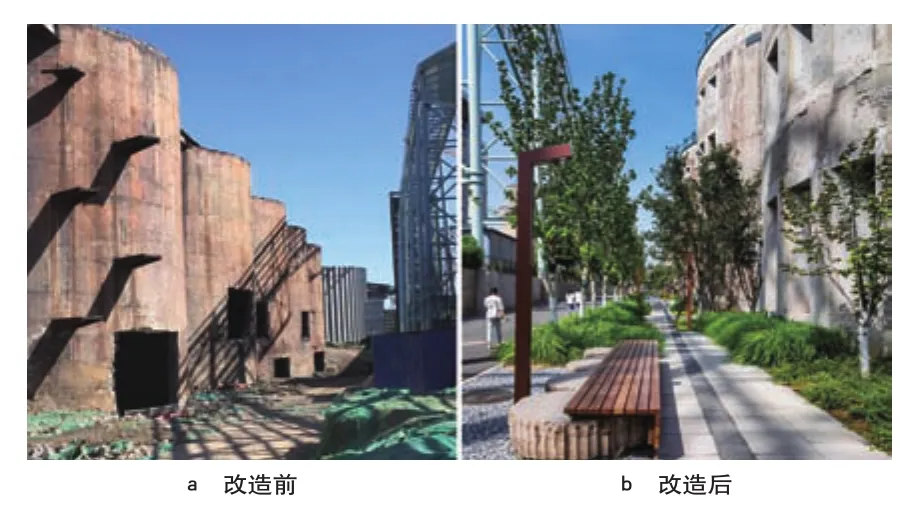

3 重構元素、記憶感知:北七筒辦公區

北七筒辦公區位于冬奧廣場的最北部,面積7440m2,原為一組圓筒狀儲藏工業原料的倉庫。其建筑設計保留原始工業風格,在原有400mm厚的混凝土筒壁上切割出方形洞口用以采光,成為單層辦公面積近400m2的創意辦公空間。景觀設計就地取材,回收利用筒倉開窗時切割的邊緣鋸齒狀圓形混凝土廢料,重新賦予其景觀生命。混凝土塊成為園區坐凳主體,另一部分則是裸露的鋼筋支架、木質座椅,實現與建筑改造痕跡的呼應(見圖16)。改造后不僅可減少建筑垃圾和碳排放,而且保留了場地記憶。二者以自身獨特的構造方式并置,共同喚起特定的記憶感知,呈現對原有工業建筑元素的拆解與重構,在舊有場地記憶的基礎上,延展新的記憶,也與建筑改造的思路不謀而合。

圖16 北七筒辦公區改造前后對比

景觀設計團隊順應帶狀場地與7個圓筒嵌套出的異形空間,基于線性鋪裝延展空間形成路徑,通過錯落的空間邊界將綠地、鋪裝穿插織補,導入變化(見圖17)。簡化繁瑣的豎向處理,通過景觀臺地化解高差,臺階狀的混凝土擋墻與建筑材質相得益彰。在筒倉南北兩側營造不同的空間感受:南側貼近建筑種植喬木,軟化建筑立面,營造場地的開放感;北側遠離建筑種植喬木,通過綠植軟化北側擋墻,形成私密的庭院感受。

圖17 北七筒辦公區

4 借景入境、重構記憶:星巴克咖啡廳

星巴克咖啡廳位于冬奧組委辦公區東側,是首鋼園區極具特色的獨立小型建筑體,占地面積2225m2。咖啡廳由原干法除塵器罐體設備旁的控制室改造而成,并非新建。原控制室有3層,為確保冬奧組委辦公區向東的良好視線體驗,拆除遮擋罐體的2,3層,僅保留1層框架,不遮擋原干法除塵器罐體(見圖18)。通過架空挑檐等設計手段強調咖啡廳的橫向線條,與其背后的除塵罐體形成強烈的橫縱構圖關系。充分理解建筑設計師意圖是景觀設計的重要前提,景觀設計團隊以此為基礎銜接建筑功能,呼應建筑語言以重構記憶,在星巴克咖啡廳南北兩側形成不同的景觀空間和感受(見圖19,20)。

圖18 咖啡廳與改造完成的控制室

圖19 咖啡廳南側較為開放的空間

圖20 條形清水混凝土座椅

改造的咖啡廳南端為高大的三號高爐,其烈焰般赤紅色的燈光效果已成為園區獨特的打卡景點。設計團隊為加強咖啡廳南側室內與三號高爐和工舍酒店的對視框景關系,于窗外設置靜水池,充當反射鏡面,倒映高爐的鏡面水景,使咖啡廳南端的室內卡座成為觀賞三號高爐的最好位置之一(見圖21)。在新的景觀空間中,室內外觀者的視線除與周邊風景直接相遇,還可通過咖啡廳南側底層的靜水面反射,拉近二者在“看與被看”間的相互關系(見圖22,23)。西側面向冬奧組委的立面,因道路和西曬問題需進行一定的視覺遮蔽,但地下遺存管線較多,因此種植設計需以根系淺的竹類植物為主。

圖21 咖啡廳邊的靜水池倒映高爐的“火光”

圖22 竹叢掩映的坡道

圖23 靜水池倒映咖啡廳的燈光

5 結語

在設計中,“記憶”語匯有時是名詞,有時是動詞。“名詞”指留在腦海中的場所與事件;“動詞”指去發掘和展示易被忘掉的場所與事件。作為“名詞”,記憶僅是一些場景片段,連接某一時刻的情感與思考;作為“動詞”,記憶往往能主動選擇片段或構建符號來傳達場所的精神。

首鋼林立的煙囪、高爐曾是大工業時代的驕傲,鋼水飛濺的車間曾有年輕人向往的沸騰生活,如今已沉寂為廢墟。設計將原有“廢料”進行重構與塑造,最大限度地保留、利用首鋼的歷史信息,通過新的事件、場景、元素、映像,創造屬于首鋼、屬于冬奧、屬于未來的場地記憶——重構“記憶”的記憶。

在冬奧組委入駐的背景下,如何把閑置的首鋼園區轉變成充滿商業價值、文化創新和社會活力的新型都市空間,是后工業景觀設計面臨的全新命題與挑戰。過去的記憶不是歷史包袱,而應成為重構未來的原點與內核。由此,設計基于“理解過去的工業,而不是拒絕;包容過去,而不是磨滅”的態度,為場地傾注活力,重構記憶。

項目業主:鐵獅門、首鋼基金、首奧置業、北京首鋼建設投資有限公司

項目地點:北京市石景山區

景觀設計:易蘭規劃設計院

陳躍中、王 斌、莫 曉、嚴格寧、楊源鑫、田維民、楊 寧、胡曉丹、李 碩

建筑設計:筑境設計

圖片來源:圖2~7,圖16~23,一界攝影;圖9,圖11,圖13,圖14,Jerry Yin;圖8,圖10,圖12,圖15,黃建志

——《勢能》