國家速滑館外部空間營造

文/北京市建筑設計研究院有限公司 劉 輝

0 引言

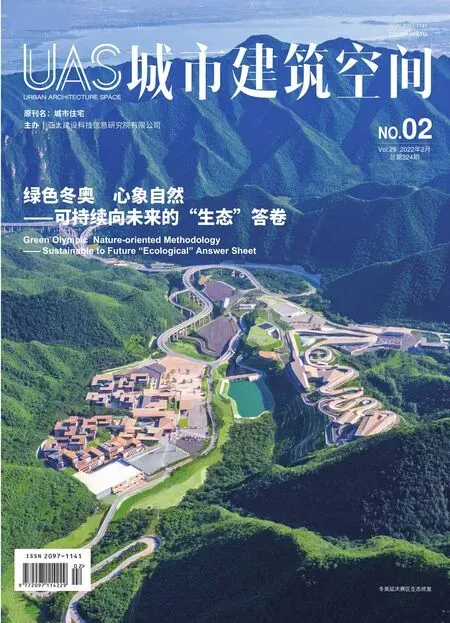

國家速滑館為2022冬奧會北京賽區唯一新建的競賽場館,總用地面積16.6hm2,主體建筑地上建筑面積2.89萬m2,室外工程場地12.8萬m2。國家速滑館作為北京2022年冬奧會最重要的遺產之一,在國際奧林匹克運動傳承發展、北京城市可持續發展等方面樹立典范[1]。場地不僅需要為賽時提供保障,滿足運營、管控和集散等要求,還要結合賽后可持續利用的多元復合功能,解決市民日常生活運動需要,為冬奧會賽時運營及賽后利用提供技術保障(見圖1)。

圖1 總平面

國家速滑館外部環境景觀基于冰雪主題,提出“冰之凝聚與融動,雪之潔白與純凈”的設計理念,從3個層面塑造熱情洋溢的冰雪盛境:中國美學的詩意境界;豐富集約的場地空間;綠色友好的生態環境。場地無論大小,皆具山川之美,大道至簡,以其無形卻有魂、能法自然而為民所用即為意義。

1 冰融雪舞的旋律:以時代的寫意手法描繪中國美學的詩意境界

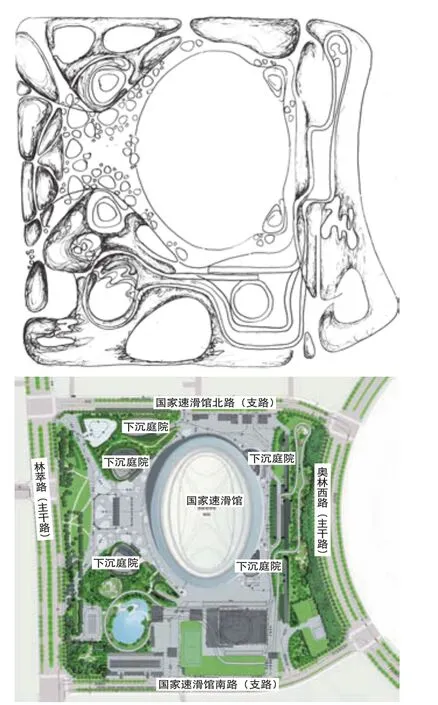

主體建筑又名冰絲帶,以“冰”為概念主題,具有嚴謹的空間邏輯和幾何控制體系[2],22條環繞的絲帶象征著競技速度之美,緊扣場館的賽事功能(見圖2)。外部空間以園林造景手法,運用中國智慧,譜寫新時代強國凝聚力。環繞場館的場地由不同尺度的冰雪斑塊組成,構建通行道路、功能場地、植物組團、鋪地引導、藝術裝置等各類要素,至建筑基部形成融聚形態的大型斑塊,承托起冰雪圣潔的主體建筑。鋪地灰色礫石襯底中跳躍出晶瑩的白色陶瓷顆粒斑塊圖案,其大如毯、小似珠,形如冰雪的花瓣飄舞。圖案布局以疏密形成人流引導,為賽時集散和賽后活動提供分區識別界面。周邊較大的斑塊區域由賽時運營、靜態交通、活動場地、生態水系、群落植物等功能區組成。

圖2 鳥瞰

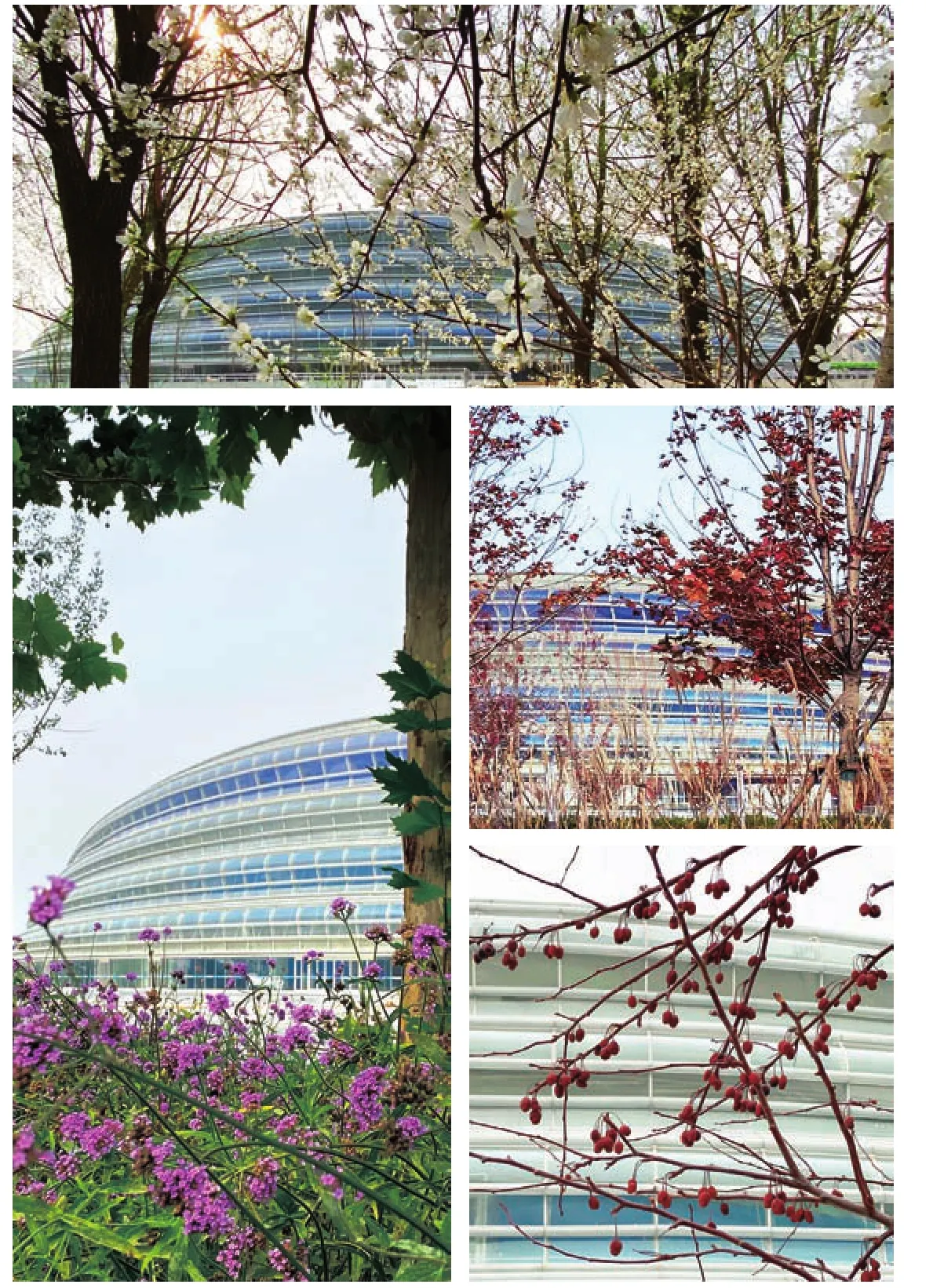

種植組團在場地西部觀眾入口區兩側以春花為主,兼顧冬季白雪覆蓋的觀賞效果;東側繁茂的植物形成森林公園隔奧林西路的延續,秋色為主的林蔭拱衛著低碳場館,實現與自然生境的融合。場地四季有美景,上下有交映。由冰絲帶湖可見完整的建筑倒影與水波游魚同嬉戲;從建筑幕墻照見場地玉樹冰花飄揚而上,與絲帶攜手共起舞(見圖3)。冰雪綻芳菲,草木寫春秋。國家速滑館室外場地冰雪融聚,冬韻漫舞,活力綻放。

圖3 冰絲帶湖

2 豐富集約的場地空間:為市民提供多彩的生活運動方式,提升社區凝聚力

東部面向奧林匹克森林公園的升旗廣場與朝陽相輝,停車場為后期活動組織預留空間;西部大面積鋪地廣場在賽時提供觀眾安檢入口,賽后作為承接室外活動舉辦的大型場地(見圖4,5)。觀眾進入場地后快速分散到環繞建筑的各入口,環形通道同時作為消防環路和應急車行通道;西南側公交場站為賽后市民與場地建立有效連接。建筑四角分布下沉庭院,與地下停車場連通,成為室內外連接點(見圖6)。場地外側環狀綠帶內設有穿行于林間的漫步道路,串聯起的小型休憩場地為不同年齡段的市民提供愜意的綠色活動之所。冰絲帶湖的西南方向是地面遺存文物兆惠墓碑,現存一處通碑和兩幢華表。歷史與今天隔湖相望,保家衛國的大將軍與為國爭光的運動健兒時空相隔卻擁有同樣的熱血情懷。

圖4 冰絲帶西廣場

圖5 集散廣場

圖6 下沉空間

南部和東部的漫步道路同時還是一條長1.5km的障礙輪滑和滑雪賽道,可以滿足賽后全民健身和舉辦比賽的功能。賽道面寬4m,冬季舉辦賽事時表面鋪設0.5m厚的人工造雪,形成寬8m的滑雪賽道。冰絲帶湖也為市民冬季溜冰提供了優美的場所。

西北部自行車停車場旁的雪舞雕塑為場地點亮了冰雪主題。輕盈舞動的雪花迎風閃耀著晶瑩的光輝,向后人述說著冬奧會的故事(見圖7)。

圖7 雪舞雕塑

場地帶動城市活力,運動融入百姓社區。這片曾經作為2008年北京奧林匹克運動會射箭和曲棍球競賽的臨時場地,借冬奧會的成功舉辦成為運動愛好者體驗和參與冬季項目的樂園,更是廣大群眾日常健康生活的活力場所。

3 綠色可持續的生境:低碳會呼吸的場地

帶狀環布的鋪地利用透水做法降低地表溫度,吸收雨水下滲,形成會呼吸的場地道路。礫石顆粒形成耐候性強的防滑抗壓表層,為大量人流集散和車行提供安全舒適的界面。

為保證建筑安全性和觀眾路徑的舒適度,場地豎向將建筑基部設為高點,向周邊放微坡引導地表徑流。外放兩道阻水帶內的匯集雨水均設暗管與綠地內的蓄水區域連通;綠地內設水彈性綠帶,起到截水流、促下滲的作用;冰絲帶湖通過液面高差提供匯聚存蓄體積。三道方式共同構成彈性蓄存緩滲利用的降水自循環體系。

有責任的低碳環保態度創造出有故事的林間生境漫步。行走在場地中,大眾可以閱讀到直觀的信息:鋪地柔和平整利于健步慢跑;休憩區座椅利用再生材料模仿冰雪覆蓋的敦厚純美;雨水存蓄裝置在綠地中留有觀察視口;湖水清澈映襯出綠草藍天間生動的冰之絲帶;種植綠化層次豐富,形成濃厚的綠量,春華秋實夏蔭冬青,成為鳥類和小動物適宜的棲息之所(見圖8)。

圖8 冰絲帶四季景觀

在國家速滑館這一片長寬各400余m的場地中,景觀設計師為歷史保留了一片寧靜,為今天鋪設了綠蔭繁華,為未來創造了夢想啟迪。室外環境景觀與冰絲帶建筑共同組成了一支優美的冰雪炫舞。

設計團隊

項目負責人:鄭 方

項目經理:趙衛中

景觀專業負責人:劉 輝