探秘冬奧“雪絨星”:編織立體雪花的誕生

——對話清華大學建筑學院黃蔚欣團隊

黃蔚欣清華大學建筑學院長聘副教授,冰立方廣場“雪絨星”主創設計師、項目負責人

我們以雪花冰晶為概念起源,參考‘水立方’建筑的多面體幾何原型,延續‘水立方’和‘鳥巢’形態基因,基于正二十面體和編織網格設計出三維的雪花雕塑。這個作品既像雪花,又像閃爍的星星,我們給它起了一個形象的名字——雪絨星。

——黃蔚欣

2022年,北京冬奧會開幕式在國家體育場鳥巢舉行,無數精彩瞬間在網絡上刷屏,96片“小雪花”組成“大雪花”,給人們留下深刻印象……說起冬奧雪花,在冰立方(即國家游泳中心“水立方”)南廣場也矗立著八片中國結造型的立體雪花,名為“雪絨星”。“雪絨星”是如何誕生的?有哪些科技創新亮點?為此,《城市建筑空間》雜志采訪了“雪絨星”的主創人員——清華大學建筑學院黃蔚欣團隊。

“雪絨星”緣起

Q“飄落”在國家游泳中心南廣場的八片閃耀的立體雪花“雪絨星”是在怎樣的背景下誕生的?請您談談這一創作造型是源于怎樣的考量?

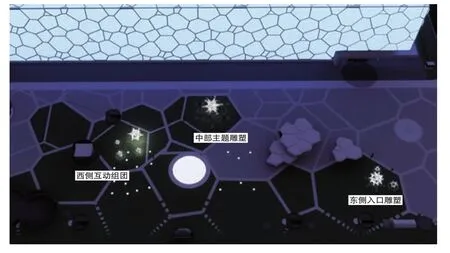

A2020年,我們研究室接到任務:在冰立方(即國家游泳中心“水立方”)南廣場完成一系列主題雕塑,將科技與藝術相結合,為冬奧會增光添彩。在北京市科委的支持下,經過團隊為期一年的設計與建造,八片編織立體雪花燈光藝術裝置在國家游泳中心南廣場完美落成。立體雪花包括4種燈光雕塑造型,分成3個組團分布于國家游泳中心南廣場不同位置。廣場中部是最大的一片雪花主題雕塑,高7m,位于地下冰場采光頂附近;東部組團是靠近冰上運動中心主入口的三片雪花,分別高5,3,2m;西部組團布置了四片雪花,頗具親和力。研究團隊為作品設計和建造付出了不懈努力,燈光雕塑整體造型如空中飛舞的雪花、又似夜晚墜落地面的流星,自然融入建筑背景。這個作品既像雪花,又像閃爍的星星,我們給它起了一個形象的名字——雪絨星。

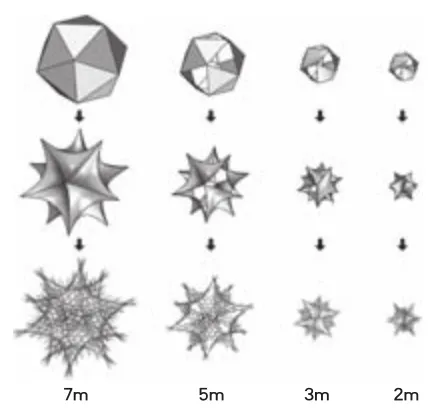

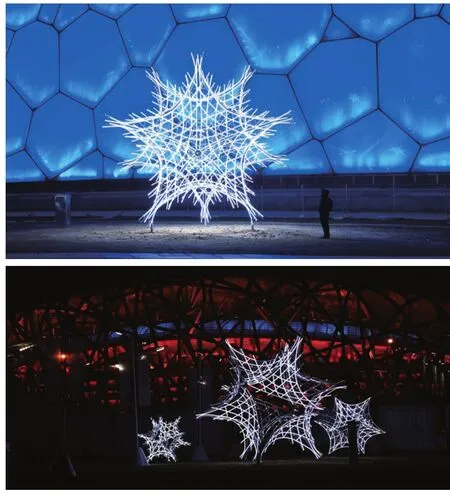

“雪絨星”的設計方案以雪花冰晶為概念起源,雪花、冰晶的典型特征是完美的六軸對稱性,其形態千變萬化,又都源自六軸對稱的基本規則,是秩序與韻律的和諧統一。“雪絨星”基于雪花的對稱美特點,從正二十面體出發,通過“升維”,并抽象、簡化,形成了新的編織雪花。這樣的立體雪花設計,突破了傳統的平面雪花在藝術表現上的局限性,又體現了我們對雪花形態本質——對稱美的理解。從不同角度看,空間編織的桿件前后疊加,如同空中飛舞的雪花、又似夜晚跌落的流星,自然融入水立方建筑背景,在夜色中,極致理性的曲線和感性彌散的光影塑造出一種夢幻般的絢爛效果(見圖1~6)。

圖1 以鳥巢和水立方為背景的“雪絨星”

圖2 “雪絨星”整體鳥瞰效果

圖3 不同尺度雪花生成

圖4 精細模型

圖5 陽光下的“雪絨星”

圖6 “雪絨星”燈光效果

“編織”的技藝

Q據悉,“雪絨星”是基于我國傳統編織工藝的“編織結構”。請問,這一結構系統是如何將傳統編織工藝與現代數字技術相結合的,體現出哪些創新點?

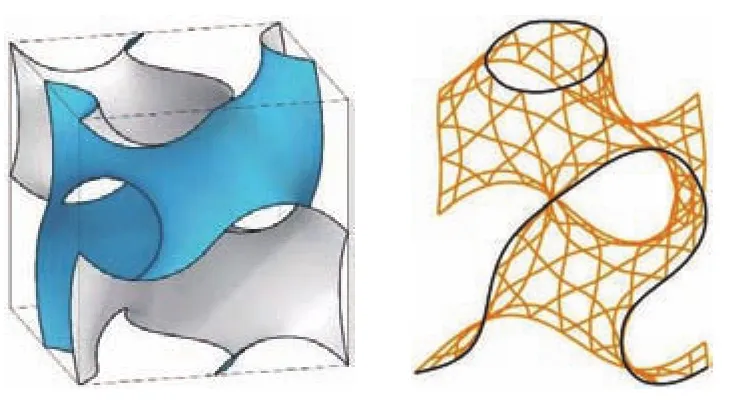

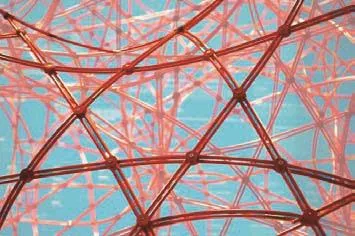

A“雪絨星”的構造來源于我國傳統手工藝編織結構的思考,編織結構建造簡便,輕巧堅固,造型簡潔美觀,能夠實現各種非線性形態。“雪絨星”的編織結構彰顯傳統編織工藝和現代數字技術的結合,融合了傳統編織快速成型的優勢,利用數字技術發展編織的拓撲,可滿足更廣范圍自由曲面形態的建造(見圖7~9)。

圖7 基礎曲面與編織網格

圖8 完成效果

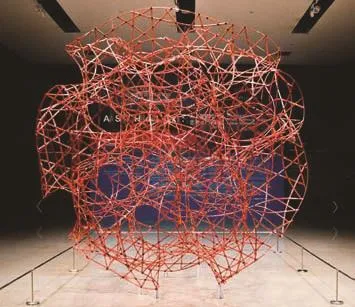

圖9 國家博物館“3D編織中國結”

其技術創新點值得關注。首先,我們創新性地開發了可以在任意自由曲面上進行網格重建的計算工具,可以便捷地生成均勻、連續、結構性能良好的不同形態的編織式空間網殼。第二,我們提出基于非線性編程的優化算法,結合非線性編程和多目標優化,實現了在多重約束條件下的結構性能最優化設計。第三,我們提出基于計算機算法的編織桿件展開和建造工序優化的編織式空間網殼快速綠色建造技術。第四,項目組開發了基于多層桿件協同和復合材料的結構性能提升技術,同時,結合傳感智能控制和可編程燈光系統,實現編織式空間網殼與周邊環境的實時互動,提升其視覺表現。

藝術與科技的結合

Q“雪絨星”可謂是藝術與科技完美融合的作品,貴團隊如何通過科技來闡釋“雪絨星”的美學價值?

A“雪絨星”作品將聲光電現代技術綜合應用到公共空間藝術中,高度結合了幾何學、計算機圖形學和建筑結構等多個領域的知識,具有非常獨特的美學價值,是科學與藝術的結晶。

每一片“雪絨星”都是用線元素塑造曲面,再拼接成鏤空的三維造型,使“雪絨星”宛若天外飄落的晶瑩雪花,在凜冽寒風中綻放別樣的輕盈優雅,潔白的光芒在冰立方的表面四散出漫天的輝光,讓人想起“燕山雪花大如席,片片吹落軒轅臺”的蒼茫雪景,亦或是“星漢燦爛,若出其里”的遼遠夜空。

編織結構燈光雕塑此前已得到應用,然而燈帶直接附著在玻璃鋼桿件上會影響雕塑的日間視覺效果。為保障全天候的良好視覺效果,我們團隊對雕塑材質進行了升級,創新研發出鋁合金材料的數控編織技術。新材料實現了結構與燈光一體,電線也被藏了起來,使雕塑更為美觀。考慮到大風影響,采用風阻小的細桿件,桿件相互編織形成結構整體,編織好的雕塑連接在土層下的混凝土基座上,以抵御強風(見圖10~12)。

圖10 雪中的“雪絨星”

圖11 整體組裝

圖12 雕塑細部

歷經為期一年的設計與建造,八片大小不一、錯落有致的“雪絨星”最終在冬奧會開幕式上完美綻放,作為矗立在冰立方南廣場的燈光藝術裝置,成為奧林匹克公園夜間景觀的亮點,提升了城市公共文化生活品質。

一起向未來

Q請問貴團隊的工作信條是什么?基于“編織技藝”,您如何考慮團隊的未來發展布局?

A我本人有跨學科的背景,因此希望在科研、教學和實踐中將建筑設計和計算機技術、結構工程等學科相結合,探索建筑學中的基礎性的科學問題。我團隊的3個研究方向包括:基于數據的建筑實證研究、智能算法輔助的設計方法研究及“編織結構”等。

“編織結構”面向的研究領域是自由曲面的建造,我們原創性地提出建筑結構一體化的建造技術,其不同于一般的復雜形體制作技術(如三維打印等),是僅使用標準桿件和節點,不需要定制加工就可實現自由形體的建造。說到信條或理念,我認為一是用跨學科方法研究建筑學中的科學問題,拓展建筑學的學科邊界;二是用算法和信息技術,在研究、設計和建造中拓展建筑師的能力邊界。

“編織結構”是我們過去8年來持續研究和實踐的方向,是一個不斷發展、逐步成熟的過程。經過此次科技冬奧項目的研發,已具備更完善的工程性能和藝術表現力。在未來,希望這個系統能在公共藝術裝置、空間結構等領域得到更廣泛的應用,在提供一種全新的自由曲面建造技術及相應的形式語言的同時,表現幾何之美、空間之美、結構之美、科技之美。