城市居住小區室外環境適老性設計研究*

——以浙江麗水市巖泉街道為例

文/麗水職業技術學院 胡 牮 毛奇靜

浙江甌立園林建設有限公司 楊 馳

麗水職業技術學院 陳 楓

0 引言

浙江省麗水市作為首個地級市“中國長壽之鄉”,老齡人口占比高于全國平均水平。為積極應對人口老齡化,應針對老年人的切實需求,為其日常生活提供便利[1-2]。居住小區是老年人活動的重要載體,提升居住小區室外環境的適老性具有重要的現實意義。以浙江省麗水市蓮都區巖泉街道所轄居住小區為例,對室外環境適老性進行深入調研與分析,為居住小區適老化改造提供理論依據和切實可行的建議。

1 調查對象與方法

巖泉街道位于麗水市蓮都區東北部,東鄰黃村鄉,東南、南與紫金街道毗鄰,西與白云街道銜接,西北連仙渡鄉,北與雙黃鄉相接,轄區總面積52.59km2。本次調查對象為巖泉街道轄內的城中公寓、城中花苑、春風佳苑、東苑小區、海潮花園、金龍長運花苑、藍天花苑、麗東二村、龍都麗園、龍都悅嘉公寓、水木清華南苑、天和苑、天寧二村、同心新村、香蜜園、正達陽光城等具有代表性的居住小區。

研究采取實地踏查、問卷調查和隨機訪談相結合的方式。實地踏查地點選取巖泉街道轄區內的16個居住小區,問卷調查對象主要為居住小區中60歲以上的老年人,以書面形式編制問卷,當面填寫作答。共發放問卷208份,回收208份,其中有效問卷200份,問卷有效率約96.20%。每天調查的時間段為6:00-22:00,共用時14d,在問卷調查過程中與老年人深入交流,了解居住小區適老性的實際情況。

2 調查結果與分析

調查問卷主要分為3個部分:①老年人的基本信息;

2.1 基本信息

受調查人群中女性略多于男性,年齡以60~69歲為主,其次是70~79歲,在職人數高于麗水市蓮都區其他街道,占比14%,因巖泉街道位于城鄉接合部,具有較多務農人員。老年人居住情況以與老伴同住為主,受教育情況以初中和小學居多。

2.2 居住小區室外環境中老年人活動狀況

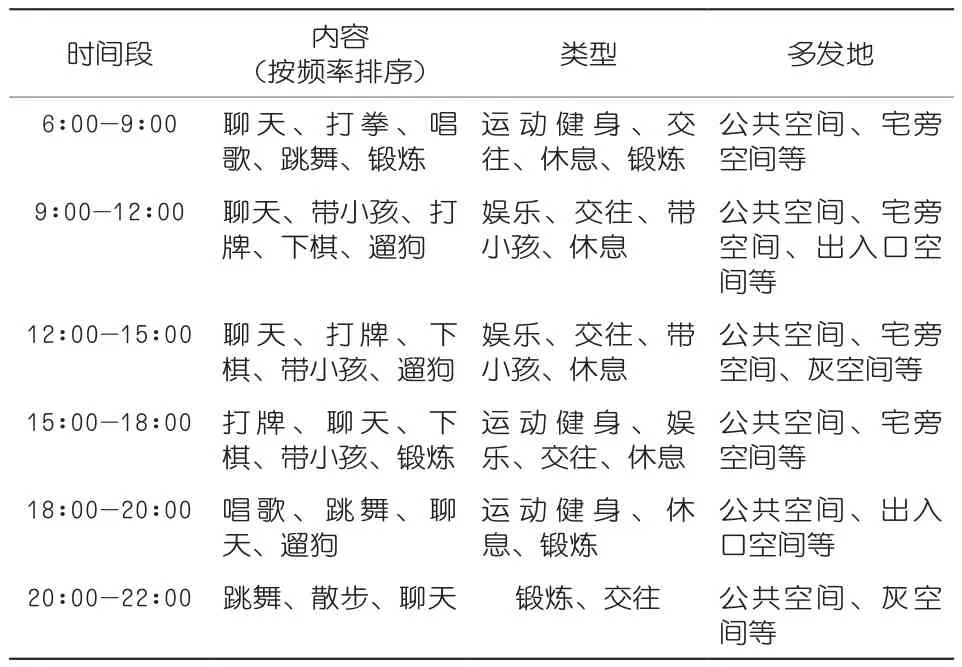

老年人日活動頻率2~3次居多,活動時間多為2~3h,主要集中在6:00-9:00、9:00-12:00、18:00-20:00等時間段,最喜歡的活動是休閑娛樂和強身健體。由此可知,老年人對居住小區室外環境的使用頻率較高,有相對集中的使用時段且活動類型多樣(見表1)。

表1 居住小區室外環境中老年人主要活動情況

2.3 老年人對居住小區室外環境的滿意度

老年人對居住小區室外環境的服務、照明、健身、休憩、衛生、娛樂設施及指向性標識均較滿意,其中照明設施的不滿意度較高,為22%;其次為健身設施和衛生設施,不滿意度均為18%;服務設施的滿意度最高,為95%;娛樂設施滿意度為91%。老年人對居住小區的服務管理滿意度尚可,仍有提升空間。老年人對居住小區室外環境總體滿意度較高,但仍有諸多方面有待改進:其中最顯著的需求為提供充足的休息空間,其次為增加文化氛圍,也有部分老年人認為需增加場地便利性。在半結構式訪談過程中,老年人指出居住小區室外環境適老性設計不佳等問題,如部分小區內衣物回收箱因未續約而無法正常使用,造成公共資源浪費;小區指向性標識老化,圖文識別困難。建議正常使用衣物回收箱,更新指向性標識。

3 居住小區室外典型空間與老年人使用狀況分析

3.1 宅旁空間

宅旁空間指附屬于住宅建筑的公共空間,具有交往性、半公共性等特點[3]。宅旁空間是居民日常活動的重要場所,對居住小區起到美化和點綴的作用。經實地踏查,某些居住小區宅旁空間的植物缺少整體規劃和養護管理,存在植物長勢凌亂、草本植物葉緣鋒利等現象,影響美觀的同時給老年人帶來安全隱患;缺少無障礙設施,如住棟出入口的無障礙通道及扶手等。建議宅旁空間選用無毒無害的植物,通過植物造景,設計美觀實用的綠化景觀;增加無障礙設施方便老年人使用。

3.2 公共空間

公共空間是指居住小區內供日常生活和社會生活公共使用的空間[4]。居住小區的公共空間不僅具備交通功能,還應注重文化性、娛樂性和交流性,保證良好的通風和采光條件,盡量增加其開放性,為人們提供充足的休息與交流場所。某些居住小區的基礎設施年久失修,機動車和行人共用一套交通系統,“人車混行”對老年人造成安全隱患。隨著私家車數量急劇增長,居住小區內閑置空間早已飽和,少數居民選擇占用公共空間停車,存在較大安全隱患。建議居住小區內盡可能實施人車分流,合理設計停車場地,適當增加路面停車面積以緩解老舊小區停車難的問題。

3.3 灰空間

灰空間即建筑和室外景觀交接的模糊地帶[5]。灰空間在居住小區內的常見類型有陽臺、入戶花園、居住建筑入口及底層架空等,可起到避雨、防熱、通風、隔濕等調節作用,且具有標識性,對于空間具備導向作用。灰空間具備良好的“過渡機制”,有一定的隱私保護功能,可使人感受到輕松的氛圍,成為居住小區較受老年人歡迎的休憩、娛樂和交往的場所[6]。建成年代較近的居住小區注重灰空間的利用,在灰空間內增加健身和娛樂設施,使其與建筑相得益彰,兼具美觀性和實用性。年代較遠的居住小區因未注重灰空間的設計與利用,其周圍及內部車輛停放多且不規范,影響老年人正常使用。

3.4 出入口空間

居住小區的出入口空間是連接小區與城市的過渡地段,根據GB 50180-2018《城市居住區規劃設計標準》要求,居住小區至少應有2個出入口,人行出入口間距不宜超過80m,當建筑物長度超過80m時,應在底層加設人行通道[7]。隨著生活水平和文化需求提高,出入口空間的設計不僅需有導向性,還需注重文化性,可適當添加文化小品,提升小區的文化氛圍。巖泉街道老舊小區存在諸多問題:出入口空間較狹窄;未實施人車分流;汽車行駛速度較快時存在一定視野盲區;出入口空間植物景觀較薄弱,美觀性和文化性稍顯不足。建議出入口空間實施人車分流,適當延伸或拓寬出入口道路,難以改造時增設路障或指示牌;優化植物景觀設計,適當增加富有文化內涵的景觀小品,以提升老年人出入小區的安全性、便利性和舒適性。

4 居住小區室外環境景觀元素適老性現狀分析

4.1 景觀小品

景觀小品體量雖小,但在環境中起到畫龍點睛的作用。運用鄉土景觀元素可使景觀貼近自然,更加原生態[8]。在居住小區設計具有鄉土情懷的景觀小品,使老年人有歸屬感和親切感。巖泉街道居住小區的景觀小品數量較少,部分小區甚至未設置;在造型上存在雷同現象,少有耐人尋味的文化韻味;后期養護未跟進,造成老化或損壞現象。可設計具有鄉土情懷的景觀小品,在小區的核心空間或節點部位增加數量,后期及時跟進景觀小品的養護管理,以提升老年人在居住小區的歸屬感和親切感。

4.2 地形與鋪裝

居住小區地形總體上要求較平坦、連貫,鋪裝完好不破損,有較好的防滑性能。巖泉街道居住小區的地形總體上處理較好,局部區域因地形凹陷,雨后易積水,某些區域高差較大;鋪裝多以花崗巖規整鋪設,少數地方鋪裝破損未能及時更新,無形中增加了老年人摔倒的幾率。建議在居住小區豎向高差較大處設置臺階,加大地面的防滑處理,及時更換破損的鋪裝,不僅提升美觀度,還可增加老年人的安全保障。

4.3 水體

水體靈動美觀、賞心悅目,有調節溫濕度的功能。親水空間受到老年人的青睞。巖泉街道居住小區多應用水體,但水體周邊的防護設施設置較少,且安全警示牌設置不足,若老年人不慎失足跌入水中,后果不堪設想。此外,不重視水體周邊或其中的植物搭配,整體美觀程度有待提升。建議評估水體周邊活動空間的安全系數,在必要位置增設防護裝置及安全警示牌;結合水體景觀,選用合適的植物種類,如濱水植物、挺水植物、浮水植物等,提升水體的景觀效果。

4.4 設施

居住小區室外環境的設施可分為服務、照明、健身、休憩、衛生、娛樂設施及指向性標識等類型。巖泉街道居住小區內的設施總體上布局合理、應用效果良好,但某些地方仍存在問題,如有擋雨功能的休憩設施較少、健身器材種類雷同且吸引力較低、設施的管理維護力度不足等。建議增設有擋雨功能的休憩設施,如亭子或有頂蓋的廊架等;豐富健身器材的類別,除常見的小型運動器材外還可增加棋類、小球類設施;加強管理維護力度,及時維修或更新損壞的設施,保障老年人正常使用。

4.5 園林植物

研究表明植物具有康養功效,對于老年人身心健康促進作用尤為顯著,可預防或減緩各種老年疾病。巖泉街道調查的16個居住小區共有園林植物128種,隸屬于63科113屬。其中,喬木47種、灌木46種、草本24種、藤本6種、竹類3種、水生植物2種。上層植物主要有銀杏、楓香、黃山欒樹等,中層植物有香樟、桂花等,下層植物主要由常綠灌木及草本植物配植而成。總體而言,運用的鄉土植物種類較多,有較好的環境適應性,且整體季相效果良好,四季皆有可賞之景。不足之處在于局部空間植物層次較單薄,部分植物長勢偏離最初的種植意圖,建議加強對局部植物的層次設計,整體上強化養護管理。

5 結語

“十四五”時期我國將進入中度老齡化社會,居家養老模式將是我國現階段乃至未來很長時間內的主要養老模式。居家養老模式下居住小區內的老年人數量越來越多,居住小區室外環境成為老年人日常活動的主要場所[9-10],應順應社會發展趨勢,積極打造健康、安全、舒適、參與度高的居住小區室外環境,提升環境的適老性。針對不足,故提出以下3點建議:①加強對設施的維護管理,設施老舊或破損不僅影響美觀和正常使用,給老年人的安全也帶來不可避免的隱患,須及時維護或更新老舊破損的設施;②提高場所的安全系數,對存在安全隱患的場所,如水邊、出入口、道路轉角處,根據評估的安全系數,合理增加防護裝置及安全警示牌,切實提升場所使用的安全系數;③增添環境的文化品位,有文化品位的居住小區室外環境可豐富老年人的晚年生活,增加其歸屬感和幸福感,如在居住小區內設計具有文化內涵的景觀小品,增加報刊欄、信息窗等滿足多元化需求。